- +1

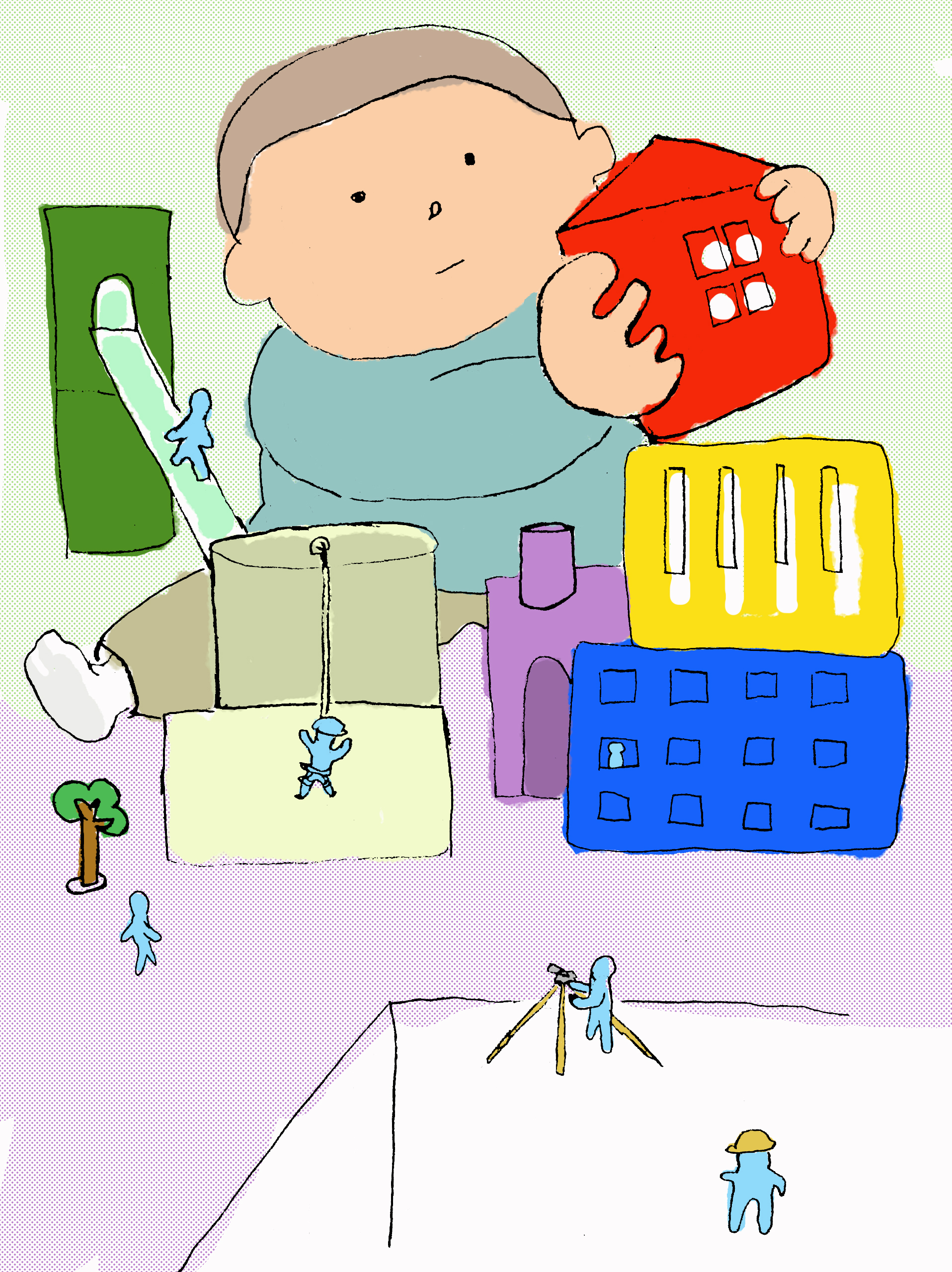

WeCityX|請你共創未來城市

這是一次關于未來城市的思考。

城市回應著人們對美好生活的向往。從工業革命到數字時代,每一輪集中的技術爆發,人們都滿懷信心地拿出各種發明創造,應用于城市之中,希望滿足人們的需求,獲取相應的利潤,也聲稱要解決城市的問題——比如,交通擁堵、環境污染、社區分隔,等等。

然而,上述目標看似渾然一體,實際很難得兼。城市問題尤其難以解決。就說當下這輪技術爆發期中,隨著時間推移,諸多科技產品已在眼前運轉,其許諾的愿景卻并未成真。

人們逐漸意識到,現實問題錯綜復雜,要化解其中矛盾,并非依托局部的技術應用就能輕易完成。更何況,隨著新興技術應用的普及,新的矛盾產生,又引發了新的擔憂。而全球范圍內城市尺度的實驗,似乎尚無公認的成功案例。有不少半途夭折,也有的建成即落后。

很多人失望,甚而自問:時代在進步,但城市生活真的更美好了嗎?

我們認為,不妨把眼光放遠,越過社會情緒的周期,需要在城市層面,推進那些更難、意義更為長久的進展。這樣,就能看到最明確也最根本的需求:人們對美好城市的期待不變,希望更便利、自由而舒展。

去向城市系統之中,打破技術的瓶頸

毫無疑問,作為人類文明的載體,城市的形態和運行方式,來自技術進步的持續優化。而城市也在滋養技術的誕生,是大量技術應用普及的重要平臺。但這個互動過程,并非一帆風順。

18世紀末,英國發明了蒸汽動力汽車。但彼時汽車不得不以極慢的速度,走在馬車的道路上。英國1865年還推出《機動車法案》,每一輛在道路上行駛的機動車,須由三人駕駛,其中一人須在車前50米以外引導,不斷搖動紅旗開道,且車速不能超過每小時4英里。在長達三十多年里,汽車速度受限,一定程度上,錯過了產業發展的先機。之后數十年,各種技術和產業的發展,不同程度上,導致當時的城市污染、擁堵,以及無序蔓延。

直到1920-1930年前后,有機疏散、光輝城市、廣畝城市等現代城市規劃原型思想出現,高速公路誕生,《雅典憲章》明確了功能分區思想,令技術成果與城市系統得以有機結合,新技術產業才又迎來一輪爆發。AT&T、通用電氣、福特汽車、西門子等一批大公司,也在這個階段誕生。

也就是說,技術無法在城市中得到快速響應;需要先理清城市的脈絡,才能釋放技術的能量。其一在于,基礎設施的長期性與技術高速發展存在周期錯配;其二則是,單項技術的更新,無法顧及對城市系統做整體思考,難以與城市融為一體,甚至相互掣肘。

總之,技術懷疑替代技術熱衷,這并非新事。人們對待技術,一向是謹慎與熱情交替,正是在這種進退之間,試探和摸索,一直走到今天。

當下,又到了箭在弦上之時。近幾年來,第三次和第四次技術革命的成果,集中進入大規模應用階段。物質、能量、信息的生產與轉移方式,正在發生一系列變化。而在當下的城市系統之中,這些技術應用,又遇到了與以往相似的瓶頸。

目前的數字技術發展,固然提高了信息生產和傳遞效率——例如,極大提高了購物、出行等領域的供需匹配效率,各行業的基礎信息化也能實現,但對改變物質和能量的生產傳輸方式的貢獻,還十分有限。事實上,我們的城市建設、交通運輸、能源供給……都還基本延續著百年前的方式。

實體的城市現場,意味著真正的考驗

城市尺度的試驗與示范,往往是讓數字技術發揮更好的作用的關鍵環節。可以說,以互聯網為代表的數字技術,與城市空間的深度耦合,才剛剛開始。

對交通而言,未來至少有這些問題需要回答:自動駕駛時代,車與路應該如何協同?城市將容納哪些交通工具,道路又該如何改變?公共交通和私家交通的界限是否不再清晰?路上遇到突發狀況時,自動駕駛能否及時識別應變?

城市是依賴高度維護的系統,能源是城市的基座。未來的城市需要回答:如何更多運用可再生能源,如何協調各種能源網絡形成新的能源互聯網,如何讓更多基礎設施以更低的能耗運作,又如何進行全周期的碳排放核算?

關于生態與環境,城市不光屬于人類,技術也理當服務于生物多樣性的需要。未來城市需要回答:技術如何監測環境,創造更為生態友好的公共空間,有效緩解和適應極端天氣的挑戰?公共空間如何更具彈性,為全年齡層提供包容性服務?都市農業如何營造從土地到餐桌的食物體系?

未來城市是虛實相生的。新的城市社區之中,工作、居住、娛樂等活動時空界限并不分明。家庭與鄰里,辦公與商業,教育與醫療,運動與社交,其間一切新技術應用,都要著眼于關心每一個具體的人。比如,媒介技術可彌補人們感知和行動的短板。虛擬空間里,閱歷豐富的老年人,也許能最大程度地展現人生智慧。同時,也許又會產生出新的弱勢群體,需要繼續為其賦能。

未來,在越來越多崗位上,城市清掃、物流配送、安防巡檢、兒童看護和老年人照料等,將看到忙碌的智能機器人。那么,如何讓機器人能夠一路暢通地前往目的地執行任務,安全有效地服務于人?不同種類的機器人與人、機器人之間,如何交互、交流與協作?

未來的城市之中,也會有新的矛盾與沖突,會創造新的社群形態、文化與規則。

需要不停追問和探索的問題,還有很多。

在技術和城市之間,需要開辟一條相互適應的路徑。基于此,騰訊研究院啟動了代號為WeCityX的研究項目,這是對未來城市理想的實驗。基于大鏟灣新總部項目1.2平方公里的真實城市場景,從零開始,思考科技將如何改變城市的規劃、建設、運營與治理。同時邀請更多伙伴參與共創,只有一起思考、探索和實踐,才是向著理想城市的方向而行。

如果愿意,請嘗試創造新的城市

2021年5月,騰訊研究院發起了公司內部共創征集,初步搭建起未來城市的研究框架。我們意識到,新技術不斷涌現,無法僅依靠傳統的藍圖實現系統規劃。同時,以區塊鏈、DAO等為代表的web3技術,即將深刻改變城市社會的組織方式,并催生城市規劃、治理的多方參與和分布式決策機制。未來城市也同樣需要以眾包、共創等方式,激發所有主體的參與積極性,在城市平臺上,不斷實驗和嘗試,探索未來城市文明的新形態。

基于此,騰訊研究院決定進一步打開工作邊界,邀請大家一起重新發明城市。

從新技術的分散應用,到與原有的城市系統協同,再到與新技術融合的新城市系統得以產生,技術與城市的耦合關系,會在一定生產力水平下,不斷經歷解構、重構和進化。當下如此,今后也是如此。

進化生長而來的城市,還要有繼續生長的動能,再先進的技術,也不能用于拔苗助長,要通過城市理解和吸收,使之能夠為人所用;諸多技術應用,需要在真實的城市系統中相互磨合,探察邊界和規律,挖掘和發揮自身效能。

在這一過程中,我們希望,不斷提問,不斷證偽,不斷思考,不斷探索。

未來一段時間內,WeCityX將以一系列的研究與行動,形成共識,開展共創。

希望邀請您一起,用技術、產品 、設計與創意,重新發明城市。

在此,我們也拋出一些問題。這些問題之中,含有我們對未來城市方向性的預設、對不確定因素的研判,并希望從人類的想象力、全球的城市實踐,以及歷史上的演變中尋求答案。這些正是我們為這座未來城市所做的功課。關于這些已發生和將發生之事的提問,也請你選出最感興趣的,我們將依據大家的反饋,給出當下一線專家、實踐者和未來學家的答案。

未來城市大哉問

發起:騰訊研究院

出品:騰訊研究院 澎湃研究所 清華大學建筑學院龍瀛課題組

WeCityX特約觀察:澎湃研究所

訪談執行: 劉瓊 李瑞龍 竇淼磊 王鵬 劉莫閑 徐一平 張翼 李孜 王昀 龍瀛 張煒侖 李偉健 張恩嘉

視覺設計:帝都繪

插畫:羅渣

媒體支持:澎湃新聞、騰訊新聞、北京城市實驗室BCL、國匠城、一覽眾山小——可持續城市與交通、全球知識雷鋒、City+、愛范兒

社區支持:廣宇宙

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司