- +1

回望來路?|赤土:社會過敏

發育是個漫長但不同步的過程,有些部分開始得很遲,有些部分停止得很早。大媽去世前一年夏天,我長高7厘米,臉型由圓變長,面頰在顴骨下凹進去,耷拉著人中,好像整天撅著嘴,顯得郁郁寡歡,以致開學后很多人認不出我。

遲來的發育期沒有因高中結束而中輟。大學里我繼續長高,畢業時比入學時又高了3公分,肩膀變寬,體重從50公斤增至55公斤,因為高強度足球運動,心跳減緩至每分鐘60次,肺活量達5000毫升,右腳踝關節韌帶撕裂。舊傷在此后10年里折磨我,直到我承認并接受如下事實:由于無知和大意,我失去了從事常見球類運動的可能。

2000年代,我得過過敏性鼻炎、右側腰肌勞損和斑禿,體重悄然爬升至60公斤,并于2010年代初達到65公斤后長期穩定。2010年代末,下牙床最里邊位置長出兩顆智齒,左右各一,顯然是因為前青春期缺鈣,恒牙未能充分發育。

我母親一直認為體重70公斤對我比較適宜。進入2020年代后,她隱約覺得這個目標有望達到,漸漸不再掩飾期待之情,封城后體重激增5公斤,視頻通話時,我母親明顯表現出欣慰之情。接下來我花費差不多一年半時間,才讓體重逐漸回落,但有些部位的脂肪已很難去除。與此同時,我的右腳長大一碼,酒精不耐受癥狀在第一次感染新冠后變得非常嚴重。

身體的變化滲透進自我意識。我早早下決心不熬夜,至少不為加班熬夜,十幾年如一日吃早餐(面包、煮雞蛋、牛奶/酸奶/奶酪、咖啡還有水果),定期用啞鈴鍛煉肩頸和背部肌肉,防止頸椎退行性病變,后來增加了腰部和腿部肌肉的力量訓練。2010年代末上海空氣質量明顯改善,我開始騎車。我不由自主地留意到衰老如何改變人——不是說心智和情感因封閉慢性腐化,而是說一旦失去對肉體的控制,生命的意義框架突然坍塌。我感覺到一絲來自身體內部的恐懼。那不是對未來之不可測的恐懼,而是對過去之不可改變的恐懼——也許成長過程中長期營養不良會毀了我。

誰知道呢?我對身體的態度客氣又無奈,一如對待任何重要但并不屬己之物,一具(不斷造業又無法舍棄的)皮囊。后者是佛經中常見的比喻,其要旨在于引出問題:肉身是我嗎?其中有我嗎?如無,我又是誰?我在哪里?答案必須到問題之外去尋求(“諸法無我”)。目前為止,身體還是我的一部分,但又不盡然,因為有一部分我自認為與肉身無關,其輕盈與不可捉摸,與身體沉滯、確鑿和無可替代的物質性適成對比。

多年來,只有極少數時候,身體和自我才短暫統一于某種非常狀態,比如疼痛。最可怕的疼痛無需親身經歷,盡管我的確經歷過幾次堪稱可怕的疼痛:一次腹膜炎,一次傷口感染,第三次是腎結石急性發作。

傷口感染造成的疼痛與傷口無關,而是因為感染引發腹股溝淋巴腫大,行走時很礙事,由此產生的疼痛令人害怕。我去學校一墻之隔的衛生院,醫生用情至極地看我,似乎相識已久,但我審慎避開他的目光,以及很有特色的球形酒糟鼻和頸部松弛下垂的皮膚上的肉疣。藥開出來倒是簡單。雙氧水倒進傷口,瞬間涌起許多細密白色泡沫,讓人以為接著會有煙霧、劈劈啪啪的聲音或某種特殊氣味,但什么都沒有發生,這時涂上紅霉素軟膏便可。傷口愈合后,淋巴消腫,但礙事的感覺還像幻肢一樣存在許久。

傷口感染在我那個年紀很常見,因為住校生缺乏基本消毒藥物,學校也沒有衛生室——或許有,而我們一無所知。我曾陪同學去衛生院處理手掌,起因是開學掃除時一根竹屑扎進拇指肌肉,傷口很深,感染后長久不能愈合。換藥時,醫生需向傷口填入消毒紗布。還是那位酒糟鼻大夫,先從傷口里取出紗布,再將新紗布松散卷在圓頭細金屬棒上,準備原路塞回。看到這里,我明智地退出了治療室。

即使在鄉下,醫院門診照例是筒子樓,入口和樓梯間居中,整個建筑一分為二,左右有廊,兩側分布著各科室,水磨西門汀地面,白墻,下半截刷了綠色涂料,空氣中飄著淡淡的、讓人安心的消毒水味。走廊上能聽到治療室里傳來的聲音:一種繃緊肺腑肌肉盡力克制的低聲呻吟漸漸失控,直至變成尖叫。畢竟是活生生的少年,我捂住耳朵,忍不住渾身發抖。似乎只有在這種時刻,崩潰乃至破碎的時刻,身體和自我彼此需要的程度才會超過分離的欲望。時間似乎停止了,唯一能做的不過集中那個唯一自我的全部注意力,正如利用骨骼、肌肉、血管和神經系統的全部延展性緊緊抱住自己,與此凝固的時間對抗,直至其恢復流動。

捱過這一刻(不管多久),想象力就會恢復塑造感知和記憶(以及自我)時的優先地位。平常疼痛進入想象會比身體經驗過最強烈的疼痛還要痛上三分。這說明自我主要是想象的產物,身體是第二性的,這也是為什么多數身體變化發生在無意識狀態下,人要面對的僅是后果。

即便如此,如果后果讓人難堪,自我的第一反應是躲起來,乃至“找條地縫鉆進去”。這不是靈肉二元論,而是身體和自我的多米諾骨牌效應:第一張骨牌/身體倒下后,引發無數骨牌/自我應聲落地。從第二張骨牌開始,每個自我都對應一種托辭,一種修改和塑造記憶的愿望,一種重寫歷史的努力。這些層層疊疊的自我,是我們為自己可能的崩潰設置的人性縱深、多重防線和無奈的止損點。在不幸的情況下,我們還會成為旁人的縱深、防線和止損點。

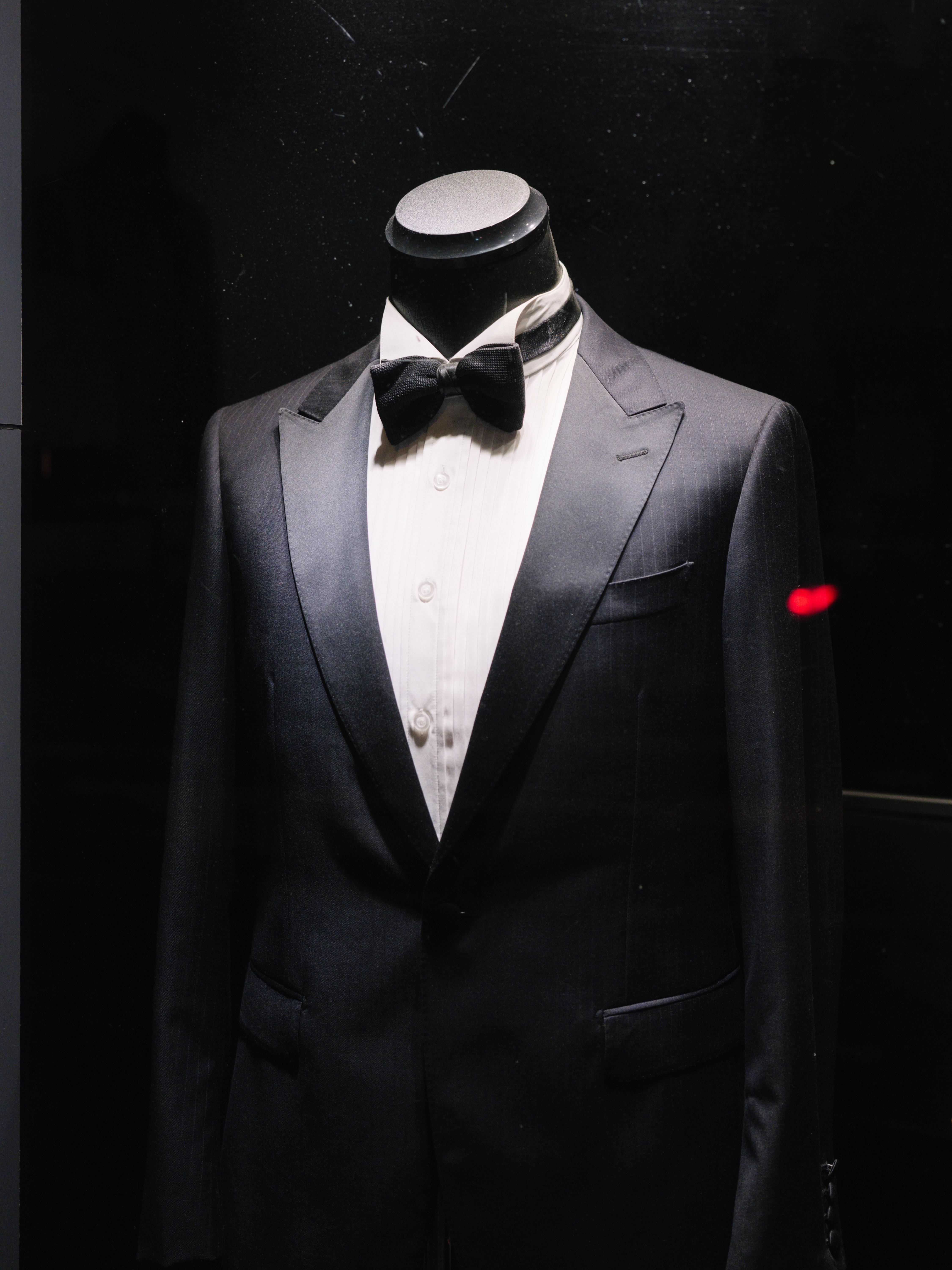

當小舅舅還是愛慕時髦的小裁縫,常說要給我做一條燈籠褲。后來他改變主意,堅持給我做了一套暗綠色細條紋面料的西裝,槍駁領,雙排扣,肩膀和袖子都非常寬松。直到看過德國攝影師邁克尓·沃夫(Michael Wolf)1990年代在中國內陸拍攝的肖像照片,我才理解小舅舅那種脫離語境的職業品味,受到珠三角接受外貿訂單的加工廠里年輕工人業余著裝風格的影響。

這當然是漫長和奇妙的傳播鏈條,與任何主流當代中國文化研究中描述的歷史過程毫無關聯——這類敘事無一例外圍繞大城市特別是北京和上海這類享有政治和文化特權的中心城市展開,服裝品味通常被置于代際沖突的框架下,用于論述改革開放政策帶來的西方影響在中國內部引發文化斷裂。而從遍布沿海鄉鎮的制造業工廠中溢出的文化偏好,因為跨越或說重組了廣袤地域(不僅在城鄉之間還有東西之間)和更為廣袤的時間鴻溝兩側的文化偏好,雖然有粗糙、強烈、突兀的視覺特征,但與這種視覺特征相聯系的心理動機,卻是混沌含糊,從未(也很難)闡明,很大程度上是膽怯和信心不足的。

這個和香港重慶大廈一樣(有時)被強制命名為“低端全球化”的文化進程,至今沒有終結,它被看到的方式——有時是殺馬特,有時是龐麥郎,有時是技術低劣畫面模糊的紋身。這里面始終有一種因為說不清而無法滿足的饑渴。畫虎不成反類犬的山寨感,只是這種饑渴的表面形式。知識分子把自己(被他人說服和說服他人)的經驗投射到對所有類型文化接觸的理解,但 Michael Wolf 看到的中西部年輕人,突然置身東部沿海的陌生文化中,從未經歷理解、信服然后接受的心理過程。這些人被視作經濟增長不可缺少但又不無風險的市場要素,從未被人口流入地接納,除去松散的地緣群體身份外,也沒有其他認同。對工廠內外的流行文化符號,打工的年輕人有的只是最初的恐懼、興奮,繼而(幾乎不由自主地)開始引用——不是引用一種,而是引用每一種。了解并投入流行趨勢的意義脈絡需要地方生活的經驗,這在當時是不可能的,沒有人有機會皈依一種風格,每個人都按各自偏好從許多風格中挑選各種元素拼接在一起,就像抄錯了位置的答案,創造出前言不搭后語的新效果,一種受過訓練的眼睛才能發現的視覺秩序。

這樣未能定型的文化模式有兩種未來,自我消解或從明確主張自身開始,表達與主流文化相對抗的訴求。后者依賴敘事勝于一切。但敘事的困境在于,它們需要被讀到——也就是經由文字寫出,而媒體、出版社和大學里的專業敘事者控制著文學敘事的標準。所有工廠文學都在某個標準下接受精心篩選,最終成為類型化的點綴。這就是我后來長期從事的工作。在這群人的經歷中,真正不曾靠攏、因此無法被文化工業吸納的敘事,就是著裝、發型、紋身這類具身的敘事形式,它們永遠在描寫卻無法圓滿解釋自己,并且因為借用了二手的文化形式受到嘲笑。

但這種文化的受眾,比如我小舅舅,并不在意嘲笑。對他來說,身體、物質和圖像比文字表達的經驗更易于接近,也更可信任。小舅舅對讀書毫無興趣。他過著全無目標的生活,因此省去了錯失目標的遺憾和懊惱。年輕時他喜歡唱歌并陶醉其中,有一次(也是唯一一次)提到自己的教育水平并表示遺憾,因為他以為上大學是唯一可以發掘天賦的途徑。一般說來,小舅舅不擅長預測未來,對錯過什么也不是很有判斷力,但他有自己的直覺,有時能看到超出目力所及的東西。

他這樣早早離開學校的年輕人,因為小兒子的身份以及實際上失去土地,永遠不會成為真正的農民。用竹蘿挑著縫紉機在鄉村流動的裁縫們,我母親的姑父、我的二舅舅和小舅舅,在成衣漸成主流的1990年代中期,失去賴以糊口的職業和他們在鄉村社會中的位置。就小舅舅的個性而言,沿海工廠沒什么吸引力,他只能懸浮在逐漸變形的鄉村生活表面。我在1990年代前的赤土還從未見過類似角色。

遠在意識到我曾是小舅舅自我意識的替身、更遠在小舅舅失業之前,他主張的服裝款式只是偶爾令人興奮,大多數情況下令人困擾,也不是我真正想要的東西。小舅舅在研究和仿制流行風格時表現出的熱情,就像我另一位舅舅談論金錢、權力和名聲,毫無經濟或其他工具理性方面的動機,只有狂熱觀眾在追捧新劇目時常見的自我陶醉。小舅舅從不考慮他的著裝主張可能給我帶來困擾。少年時代身體細瘦扁平,衣物短縮放大身體失調的比例,尺碼過大又顯得整個人持續內縮,我不得不時刻留意聳起肩膀,甚至手肘略微外擴,似乎衣服下一秒就會從肩膀滑落。這種生澀、尷尬、自我貶低的身體經驗,像真皮層因受傷暴露在外,十分平常的環境改變都會引發不相稱的心理擾動。我以為周圍的人會注意到我窘迫的處境(當然并沒有),被圍觀的幻覺不僅催生、也定義了最初的自我意識。我害怕、逃避、最終反感并排斥周圍的視線,似乎不是衣著整齊而是赤身裸體地生活在其他人的嘲諷注視之下。

過度敏感不只表現在衣著上。日常生活中一切身體經驗:肌膚毛發筋骨血肉的狀態、說話聲音高低長短強弱、待人接物的神色、舉手投足的姿態、進退轉折的節奏,都會變成無窮盡的考驗。我是信心不足的應試者,又是過于嚴格的監考和吹毛求疵的評委。這種自編自導自演和自討苦吃的即興表演,是沒有盡頭的自我折磨,也是自我定義和自我塑造的過程。在標準坍塌的年代,在一切變來變去,缺少穩定的形式-意義框架可供參考的社會化過程中,天性不確定和社會不確定的雙重壓力使過敏從免疫學概念變成社會學概念。過敏是身體、觀念、符號系統和生活方式層面的格格不入。對抗是內在的,外在表現則是風疹、濕疹、鼻炎、腸胃炎、偏頭疼,短期或長期程度不一的焦慮、抑郁,當然還有浮想聯翩。

我幾乎因此變成一個不切實際的人。這個過程可以提升一個人抵抗內部壓力的能力,同時讓人對外部世界充滿不信任甚至敵意。一種自相矛盾的性格特征,在自憐自艾和脆弱之外,往往有富于彈性和攻擊性的一面。日后但凡耳聞目睹疾言厲色的極端言行,我都深知,這類言行只有少數出于老謀深算,大多源自那些青少年時代因過敏而創傷累累的靈魂。而所謂謀算,主謀之人也必然要刺激那些敏感、偏狹和易怒的年輕人,以極化情勢為能事。如此自相矛盾和彼此顛覆的雙重人格在20世紀中國人身上是如此常見,正如周作人說自己身上有兩個鬼(紳士鬼和流氓鬼),可以概括多數中產階層、專業人士和知識分子的性格。單從個人性格或社會語境入手,似乎都無法理解這種結構性事實,而個人性格與社會語境互相塑造的過程和機制,至今是謎,腦科學(個體心理學的替代品)和行為研究(社會心理學的另一種說法)對某些觀念和行為模式人群中定向分布的現象小心地不做明確解釋,這種謹慎態度固然有政治正確的考量,也實在說不清孰為因孰為果。

腦科學在認識論方面有強烈的還原論色彩,討論社會行為時牢牢將大腦置于不可動搖的優先地位,然后再談一般稱之為意識或認知的過程如何在神經系統生成、傳遞并支配其他身體部位的活動。他們顯然是想為人類學從頭(在字面意思上)奠定類似物理學的知識基礎。

但問題是,如何處理語言及其指稱對象之間那個過于廣闊和微妙的灰色領域。畢竟語言和意義之間的關聯很大程度上是隨機的,字句意義與文化(穩定的意義框架)和情境(互動過程)相關。自然,也積累了一些經驗(畢竟語言是社會科學的核心問題),相對的二元概念(如“紳士-流氓”),可以進一步規范描述,以保持(并強化)它們在語義上的差異,然后基于此差異提出假設,構建實驗方案,檢驗人類意義感知和行為的機制。但字詞語義差異多數不像“紳士-流氓”反差那么醒目,何況人在日常生活中傾向使用近義詞,而不是反義詞——我記憶中第一個高光時刻,的確是反義詞帶來的。小學三年級時語文老師問,什么是光明的反義詞,所有人閉嘴不言,只有我激動地脫口說出“黑暗”二字——我沒有意識到,被如此簡單的獎賞所激勵的反義詞規則,固化且強化了語詞的意義標準,賦予字典過多權威,將讓我失去在具體情境中把握語義及其變化所需的敏感。

因為總被抱怨遲鈍,我后來像個近義詞愛好者,總是努力探求語詞意義在不同情境下微妙的同一與差異。這是對八歲時虛榮心被極大滿足的心理經驗的逆向補償。

悖論的是,聽方面遲鈍,并不意味著說方面堅決。多少年來,咄咄逼人的談話者試圖讓我說出沒有歧義的想法,但我對事先亮底牌的互動模式非常警惕,有時很反感——和他們以為的不一樣,我在絕大多數事情上不僅沒有固定立場,也沒有明確看法。我不喜歡個人聲明、最后通牒、總結陳詞和多余的話,習慣于迂回、暗示,圍繞一個模模糊糊不明確的想法兜圈子,不是要顯得高深莫測或激怒誰,只是一邊說話,一邊梳理想法,不可避免會求諸不當比喻或過度反諷,效果可想而知。拙劣比喻使人言不及義,太多反諷顯得刻薄,很討人嫌。聽和說脫節反映在身體上,便是聽的時候不耐煩,說的時候忸怩且結巴。兩者都反映并加劇了社會過敏的癥狀。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司