- +1

藝路行遠(yuǎn)2023|特展里的“千載難逢”與他者目光

2023年即將過去,回眸這一年里的藝術(shù)瞬間,到底帶來(lái)了什么?留下了什么?澎湃藝術(shù)近期陸續(xù)推出年終報(bào)道,記錄這一年來(lái)的藝術(shù)之路,展望新的一年。

回眸域外,2023年的藝術(shù)特展可謂精彩紛呈,訪客數(shù)量激增:荷蘭阿姆斯特丹國(guó)立博物館的“維米爾展”創(chuàng)紀(jì)錄地吸引了65萬(wàn)名觀眾,這或許準(zhǔn)確地反映了被壓抑需求的釋放,這一現(xiàn)象很大程度上是由所謂的“千載難逢”的展覽推動(dòng)。

此外,畢加索辭世50周年之際,一系列特展持續(xù)引發(fā)關(guān)注。對(duì)藝術(shù)史有所推動(dòng)的國(guó)外展覽還包括“馬奈/德加”“胡安·德·帕雷賈:非洲裔西班牙畫家”“歐洲婦女的歷史”等,它們對(duì)藝術(shù)史上功成名就或被邊緣化的人物進(jìn)行了深入探索。

對(duì)中國(guó)公眾而言,大英博物館的“晚清百態(tài)”、日本根津美術(shù)館的“北宋書畫精華”和美國(guó)克利夫蘭藝術(shù)博物館的“中國(guó)的南方天堂:來(lái)自江南的寶藏”更被關(guān)注,這些展覽從不同角度呈現(xiàn)了他者的目光與域外對(duì)中國(guó)文化藝術(shù)的理解。值得被記住的還有,日本東京國(guó)立博物館等四大展館在辭舊迎新之際聯(lián)合呈現(xiàn)的紀(jì)念海派藝術(shù)大師吳昌碩誕辰180周年特展“吳昌碩的世界”。

“維米爾展”展覽現(xiàn)場(chǎng),觀眾在來(lái)自紐約弗里克收藏館的維米爾作品《女主人和女傭》前。

這是一場(chǎng)極具戲劇性的展覽,十個(gè)黑暗展廳匯聚了37幅已知維米爾作品中的28幅,有些作品擁有單獨(dú)的展廳,有些則三兩成群出現(xiàn)。展覽名“維米爾”充滿了自信和樸素,他的畫作具有神秘感,讓心浮氣躁的現(xiàn)代人在其作品面前深深下陷,進(jìn)入他的室內(nèi)場(chǎng)景,在水晶般的色彩和細(xì)節(jié)中,將調(diào)制的油彩變成光。

幾乎可以肯定,它將作為維米爾最為權(quán)威的展覽載入史冊(cè),且無(wú)法復(fù)制。博物館自己的藏品,包括平靜的《倒牛奶的女仆》、寧?kù)o的《小街》,以及目前已知的四分之三以上的維米爾作品集結(jié)一堂,其中7幅首次在荷蘭展出。在這些作品中,看到維米爾的思想,以及他的藝術(shù)精神與世俗之謎。

“維米爾展”展覽現(xiàn)場(chǎng),《戴珍珠耳環(huán)的少女》

面對(duì)這次“千載難逢的機(jī)會(huì)”,公眾的巨大熱情導(dǎo)致門票在開幕三天內(nèi)就被搶購(gòu)一空,二次轉(zhuǎn)售市場(chǎng)繁榮。官方目錄的銷量超過10萬(wàn)份。即使延長(zhǎng)展覽時(shí)間也無(wú)法滿足觀眾的需求,這也提示著未來(lái)場(chǎng)館可能需要為此類大展的需求做好準(zhǔn)備。

大英博物館“晚清百態(tài)”展覽現(xiàn)場(chǎng)

這個(gè)在倫敦舉行的展覽,在中國(guó)被關(guān)注度遠(yuǎn)超英國(guó)。展覽緣起大英博物館與倫敦大學(xué)籌劃的一個(gè)龐大研究項(xiàng)目——“晚清的文化創(chuàng)造力,1796-1912”,策展人為知名中國(guó)文物研究學(xué)者、大英博物館中國(guó)館館長(zhǎng)霍吉淑,這是大英博物館首次真正意義上聚焦19世紀(jì)隱秘的中國(guó),策展人側(cè)重講述晚清中國(guó)人的創(chuàng)新和韌性。當(dāng)然,對(duì)中國(guó)觀眾而言,這場(chǎng)展覽只是他者視野里的晚清,淡化了英國(guó)曾經(jīng)的殖民與侵略歷史。

展覽通過300余件文物,呈現(xiàn)晚清百余年的變化。展覽被設(shè)計(jì)成一個(gè)朦朧的迷宮,藏著一個(gè)又一個(gè)的線索,揭示著一段段歷史。如同劇院般黑暗的展廳由發(fā)光的屏幕連接,斷斷續(xù)續(xù)的英語(yǔ)和中文從揚(yáng)聲器中傳出,講述個(gè)人與社會(huì)、宏偉與卑微的故事。

大英博物館“晚清百態(tài)”展覽現(xiàn)場(chǎng)

展覽的爭(zhēng)議在于,英國(guó)人所呈現(xiàn)的是從統(tǒng)治者的宮廷、軍事到百姓的城市生活、藝術(shù)作品,以及在無(wú)可阻擋的、近代海洋帝國(guó)帶來(lái)的全球化浪潮。在全球化浪潮下,即便清朝已行至末路,仍然將自己定義為“天下”,展覽以無(wú)情的細(xì)節(jié)展示了宮廷自身的臆想與現(xiàn)實(shí)的偏離。但中國(guó)觀眾希望看到的是對(duì)于英國(guó)在清王朝走向衰亡的過程中,從事鴉片貿(mào)易,以及其作為掠奪者的自省。

而對(duì)于曾經(jīng)掠奪者的身份,英國(guó)一直諱莫如深。但文物歸還問題近年來(lái)成為爭(zhēng)論的焦點(diǎn),其中尤以大英博物館藏希臘帕臺(tái)農(nóng)神廟雕塑最巨,甚至誘發(fā)外交爭(zhēng)端。

英國(guó)語(yǔ)境將文物歸還描述為一種損失。不少英國(guó)人的腦海中浮現(xiàn)出失去文物的博物館光禿禿的墻壁,如同被洗劫的儲(chǔ)藏室。然而,公平地想,英國(guó)至少有一部分博物館文物是如何被獲得的?

巴黎奧賽博物館&紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館:“馬奈/德加”

法國(guó)奧賽博物館,“馬奈/德加”展覽現(xiàn)場(chǎng)。

兩位19世紀(jì)藝術(shù)偶像,平行而截然不同的軌跡構(gòu)成了這場(chǎng)引人入勝的展覽的基礎(chǔ)——展覽不僅呈現(xiàn)了他們的相似之處,還審視他們的異同、甚至是分歧——馬奈拒絕加入德加的“印象派”圈子;德加雖然相信印象派的力量,但他也提醒自己不能像莫奈那樣作畫。

馬奈是一位革命者,他運(yùn)用粗糙的筆觸,享受繪畫的物質(zhì)性,渴望實(shí)現(xiàn)不朽的陳述。相比之下,德加是一位藝術(shù)家,關(guān)注顏料的流動(dòng)性,探索大氣氛圍和微觀圖像。兩者不時(shí)交匯(兩人都繪制肖像、海景等),但他們對(duì)繪畫和藝術(shù)哲學(xué)的不同認(rèn)識(shí),使這場(chǎng)展覽充滿了特殊的緊張感。

法國(guó)奧賽博物館,“馬奈/德加”展覽現(xiàn)場(chǎng)

馬奈去世后,德加陸續(xù)購(gòu)買他的作品。據(jù)統(tǒng)計(jì),德加擁有馬奈的80多幅畫作,展覽最后一部分,展示了其中的31幅,德加對(duì)馬奈的迷戀在一個(gè)多世紀(jì)后仍然能夠被感受。

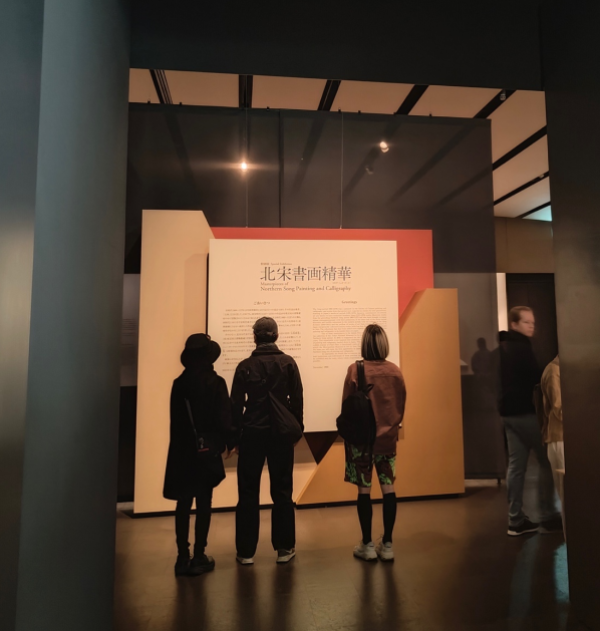

“北宋書畫精華”展覽現(xiàn)場(chǎng)

“北宋書畫精華”展源于東京大學(xué)東洋文化研究所教授板倉(cāng)圣哲多年研究與籌劃。2004年,板倉(cāng)曾在根津美術(shù)館策劃“南宋繪畫——才情雅致的世界”展,可見其對(duì)中國(guó)美術(shù)史領(lǐng)域的關(guān)注時(shí)間之久,致力之深。而此次展覽的舉辦,則將再度聚焦中國(guó)宋代藝術(shù)。

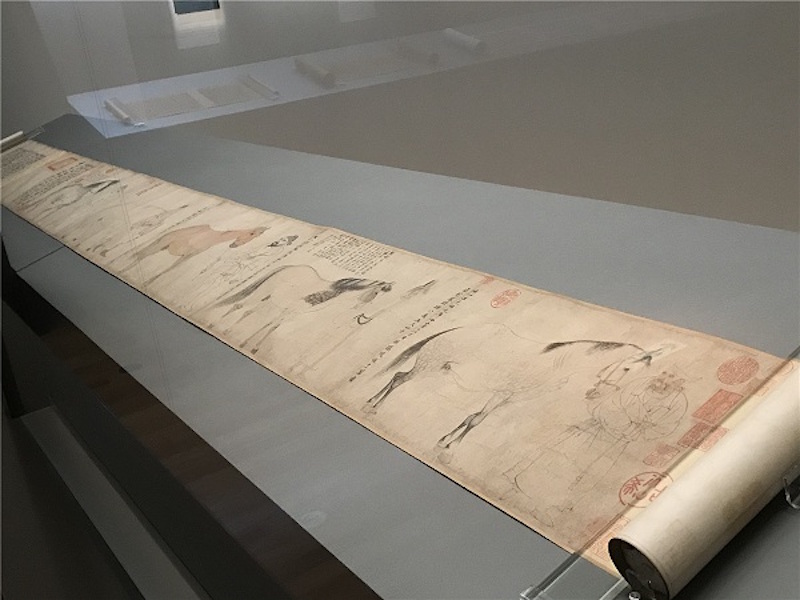

北宋李公麟《五馬圖卷》展出現(xiàn)場(chǎng)

北宋李公麟《五馬圖卷》再次成為焦點(diǎn),這是其失蹤八十年之后的第三次亮相。也因李公麟,李公麟《孝經(jīng)圖卷》、董源(傳)《寒林重汀圖》、李成(款)《喬松平遠(yuǎn)圖》、李唐《山水圖》、燕文貴《江山樓觀圖卷》、黃庭堅(jiān)《行書王史二氏墓志銘稿卷》、《草書李太白憶舊游試卷》、《孔雀明王像》等散落世界各地的重量級(jí)北宋書畫,集結(jié)一處。其中,僅展3天的日本私人藏宋徽宗《桃鳩圖》,更是吸引觀眾多次前往。它曾在去年京都國(guó)立博物館特別展“茶之湯”中短暫露面三天,再上一次公開展出則分別為2014年和2004年。

徽宗 《桃鳩圖》 中國(guó)·北宋 大觀元年(1107)個(gè)人藏

宋代是中國(guó)書畫史的巔峰。從日本中世紀(jì)(1185-1573年)開始,日本的中國(guó)藝術(shù)鑒賞家就開始珍藏南宋(1127-1279年)的作品。此外,在平安時(shí)代晚期(11世紀(jì)和12世紀(jì)),北宋時(shí)期(960-1127年)的作品也幾乎同時(shí)被帶到日本。到了近代,隨著中國(guó)藝術(shù)品外流,日本的企業(yè)家們開始積極收集中國(guó)藝術(shù)品。

除“北宋書畫精華”外,東京國(guó)立博物館9月的特展“常盤山文庫(kù)的名寶”,以83件(套)文庫(kù)藏品,回顧80年的收藏和研究歷程。其中南宋禪僧劍門妙深、無(wú)準(zhǔn)師范的墨跡,龍泉窯粉青色的青瓷筍形花瓶和南宋杭州官窯的罕見“米色青瓷”被視為至寶。

巴爾的摩藝術(shù)博物館:“留下她的印記:歐洲婦女的歷史,1400-1800年”

巴爾的摩藝術(shù)博物館展出的“留下她的印記:歐洲婦女的歷史,1400-1800年”展覽現(xiàn)場(chǎng)

當(dāng)繪畫和雕塑是由宮廷和教堂委托創(chuàng)作時(shí)、當(dāng)歐洲人發(fā)明博物館時(shí),婦女和有色人種很長(zhǎng)時(shí)間被排除在外。當(dāng)然,也有一些例外。“留下她的印記:歐洲婦女的歷史,1400-1800年”就試圖“尋找平凡的女性藝術(shù)家”。

策展人著眼于女性在更廣泛的視覺藝術(shù)中的參與,在此,女性作為工匠、制造者、監(jiān)督者等角色。盡管因?yàn)槿狈灻陀涗洠缘墓ぷ骱茈y追蹤,但展覽仍然展示了一系列令人印象深刻的物品,特別將曾經(jīng)被認(rèn)為是“手工藝”的裝飾藝術(shù)品(如陶器、刺繡和科學(xué)繪圖)與前現(xiàn)代歐洲女性的繪畫作品一起展出。

比如,瑪麗·林伍德 (Mary Linwood,1756-1845) 的一件《自畫像》很容易被誤認(rèn)為是一幅畫,但它是刺繡的;女性藝術(shù)家朱迪·芝加哥(Judy Chicago)藝術(shù)裝置《晚宴》的前身——瑪麗·維多利亞·賈科托的《著名女性陶瓷茶具》(1811-1812,琺瑯茶杯上繪有圣女貞德、葉卡捷琳娜大帝和其他女性的華麗肖像)。就像展覽本身一樣,這些在逆境中取得巨大成就的女性從未孤單。

瑪麗·林伍德 ,刺繡《自畫像》

但是展覽仍然充斥著符合最保守的“杰作”概念的作品,其中包括阿爾特米西亞·真泰萊斯基、茱迪思·萊斯特的繪畫。值得注意的是,其中許多繪畫畫的是嬰兒。展覽還將女性的收入與男性同行比較,并研究了因成為母親而中斷的職業(yè)生涯的女性,這些研究對(duì)當(dāng)下女性藝術(shù)依舊適用。

美國(guó)克利夫蘭藝術(shù)博物館:“中國(guó)的南方天堂:來(lái)自江南的寶藏”

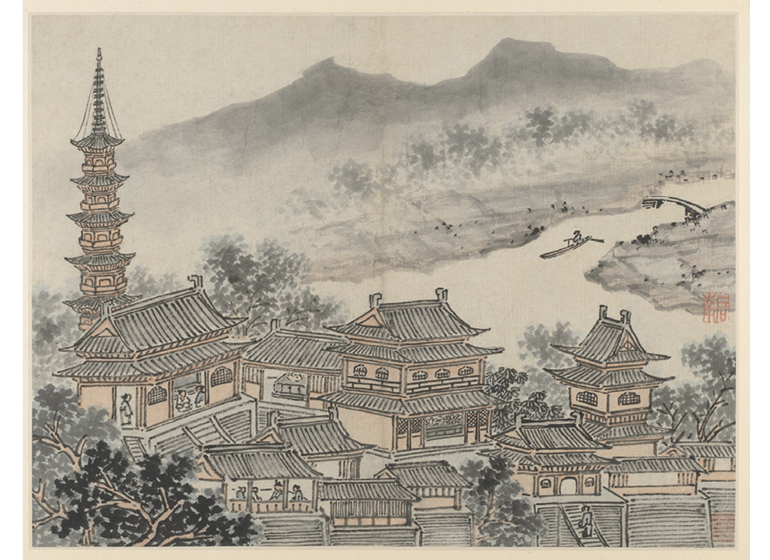

沈周,《云崖寺的千佛殿和塔,蘇州虎丘十二景》,1490年后, 克利夫蘭藝術(shù)博物館藏

作為美洲首個(gè)聚焦江南地區(qū)文化藝術(shù)的專題展覽,展覽圍繞中國(guó)江南地區(qū)的興盛史,時(shí)間跨度從石器時(shí)代到十八世紀(jì),分為“新石器時(shí)代文化、藝術(shù)的形成”“農(nóng)業(yè)與文化”“士大夫文化”“都市環(huán)境”“匠人工藝”“宮廷品味”等六個(gè)部分,深入挖掘闡釋江南文化豐富內(nèi)涵,展現(xiàn)江南地區(qū)深遠(yuǎn)厚重的文化底蘊(yùn)、清麗風(fēng)雅的審美品位以及人與自然和諧共生的價(jià)值理念。

展覽展示了來(lái)自美國(guó)、歐洲、中國(guó)和日本的私人和公共收藏以及博物館文物200多件文物,包括從玉器、絲綢、版畫、繪畫到瓷器、漆器和竹雕,其中有36件/組文物來(lái)自故宮博物院、上海博物館、南京博物院等7家中國(guó)大陸博物館。

良渚文化玉琮,浙江省博物館藏

展覽策展人克拉麗莎·馮·斯佩(Clarissa von Spee,克利夫蘭藝術(shù)中心與中國(guó)藝術(shù)部策展人、伊斯蘭藝術(shù)臨時(shí)策展人兼亞洲藝術(shù)主席)認(rèn)為,江南,幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)都是貿(mào)易、手工藝和藝術(shù)文化生產(chǎn)的中心,為世界定義了傳統(tǒng)中國(guó)的形象,江南的郁郁蔥蔥激發(fā)了藝術(shù)家們的靈感,將其想象為人間天堂。

雖然相比國(guó)內(nèi)關(guān)注古代江南的展覽,在美國(guó)的展出不免讓人感覺洋洋大觀,卻是另一種線性視角講述著中國(guó)傳統(tǒng)文化的精致與精妙。在如今,大量西方藝術(shù)經(jīng)典展覽被引進(jìn)中國(guó)的同時(shí), 源自中國(guó)、跨越千年的文物講述著自己的優(yōu)雅歷史。

重修后的國(guó)家肖像館

經(jīng)過三年的關(guān)閉,英國(guó)國(guó)家肖像館(NPG)于6月重開,從教堂雕像到公共雕塑,從大理石半身像到數(shù)碼打印作品,肖像藝術(shù)以各種媒介呈現(xiàn),人物、事件與歷史編織在一起,讓陳腐的肖像收藏?zé)òl(fā)了新生。

英國(guó)國(guó)家肖像館成立于1856年,可謂一個(gè)知名人物的檔案館;也是意大利烏菲齊美術(shù)館自畫像展區(qū)之外,首個(gè)完全致力于肖像畫的美術(shù)館。但其中存在著雙重難題——誰(shuí)應(yīng)該被包括在內(nèi)(肖像館有權(quán)委托制作新的圖像),誰(shuí)應(yīng)該描繪這些圖像?由此產(chǎn)生了第三個(gè)問題——如何平衡繪者的地位和肖像的質(zhì)量。在此,英國(guó)皇家藝術(shù)學(xué)院的創(chuàng)辦人約書亞·雷諾茲的自畫像,以及他的作品《梅的肖像》可做解答。

《梅的肖像》是1776年皇家美術(shù)學(xué)院展覽的焦點(diǎn)作品,也是肖像館新收的藏品。這是一幅描繪一位萊亞特島年輕男子的全身像,他來(lái)自塔希提,并于1774年成為首位來(lái)到英國(guó)的波利尼西亞人。

展覽現(xiàn)場(chǎng),中為《梅的肖像》

這件作品由英國(guó)國(guó)家肖像館和洛杉磯蓋蒂博物館以5000萬(wàn)英鎊的價(jià)格共同購(gòu)得。雖然,蓋蒂博物館令人艷羨的收藏基金可以全款購(gòu)買,但將面臨該畫作禁止出境的問題,而英國(guó)國(guó)家肖像館顯然無(wú)法承擔(dān)這樣的費(fèi)用。英國(guó)國(guó)家肖像館籌得的2500萬(wàn)英鎊一半來(lái)自藝術(shù)基金,一半為私人捐贈(zèng)。計(jì)劃是它將在英國(guó)展出三年,再前往蓋蒂博物館三年,具體細(xì)節(jié)仍在制定中。對(duì)于英國(guó)博物館來(lái)說,花費(fèi)2500萬(wàn)英鎊購(gòu)買畫作的一半份額是一筆很大的費(fèi)用,但國(guó)家肖像館通過陳列的形式為這次購(gòu)買提出了充分的理由。

此外,英國(guó)國(guó)家肖像館在11月重演了因疫情而中斷的“大衛(wèi)·霍克尼:生活中的繪畫”,除了之前展出的作品外,33幅丙烯肖像畫于2021年至2022年間的創(chuàng)作,讓人看到了藝術(shù)家的持續(xù)創(chuàng)造力。

紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館:“胡安·德·帕雷賈:非洲裔西班牙畫家”

委拉斯開茲,《胡安·德·帕雷賈畫像》,1650年

展覽主角胡安·德·帕雷賈(Juan de Pareja,約1608–1670)的名字常常被大都會(huì)博物館收藏的委拉斯開茲為其繪制的肖像畫所掩蓋。帕雷賈不僅僅是畫中之人,他本人也是一位才華橫溢的畫家。但在成為一名獨(dú)立的畫家之前,帕雷賈是委拉斯開茲的助手,更確切地說是為其服務(wù)二十年的奴隸。

展覽展示了帕雷賈為數(shù)不多的知名作品,將其與委拉斯開茲、西班牙塞維利亞畫家穆里略 (Bartolomé Esteban Murillo,1618—1682)等畫家的作品并列,讓當(dāng)下觀眾看到首批非洲裔歐洲藝術(shù)家與歐洲本土藝術(shù)家的交鋒。

展覽現(xiàn)場(chǎng),帕雷賈,《圣馬太的召喚》,1661年,他本人也在作品中。位于最左邊,自豪地看著觀眾,右手拿著一張有他簽名的紙。

除了帕雷賈的藝術(shù)才華之外,大都會(huì)藝術(shù)博物館還將美術(shù)史上的杰作與另一種聲音交織在一起,這種聲音來(lái)自波多黎各黑人歷史學(xué)家和收藏家阿方索·紹姆堡(Arturo Schomburg,1874—1938),1926年,為了研究和探索歐洲幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)的黑人生活,紹姆堡踏上了前往西班牙的旅程,帕雷賈就是他在100年前重新發(fā)現(xiàn)的。在帕雷賈生活時(shí)代的400年后,展覽令人信服地說明了為什么他應(yīng)該在藝術(shù)史上占據(jù)更重要的地位。

紐約古根海姆博物館:“Only the Young:韓國(guó)1960-70年代的實(shí)驗(yàn)藝術(shù)”

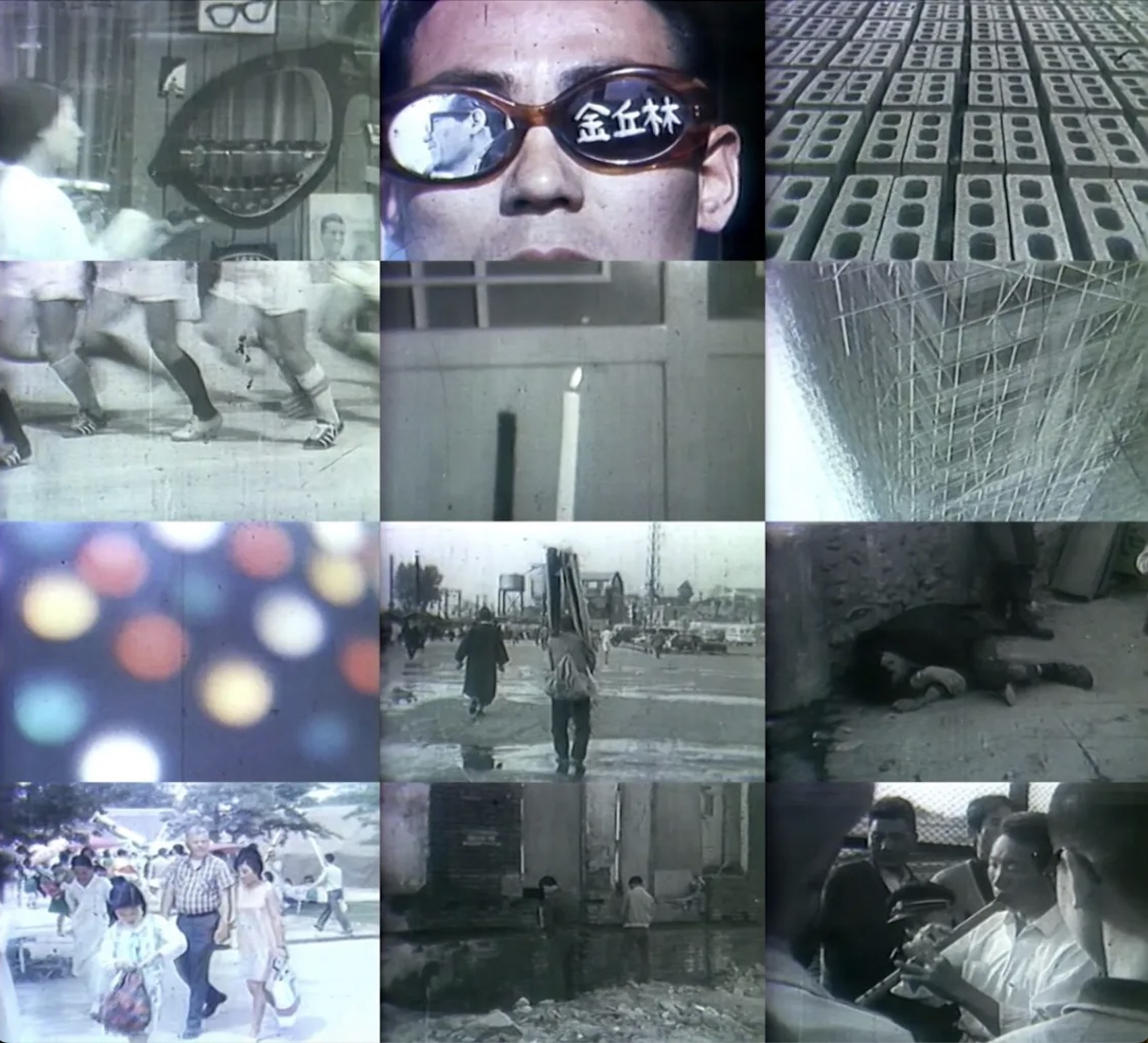

金丘林(Kim Kulim)的短片《1/24 秒的意義》(1969 年),捕捉到了急劇變化中的首爾(漢城)

韓國(guó)當(dāng)代藝術(shù)近年來(lái)重新受到西方文化機(jī)構(gòu)的關(guān)注。去年,洛杉磯縣藝術(shù)博物館舉辦了一場(chǎng)“1897-1965韓國(guó)藝術(shù)展”,防彈少年團(tuán)的成員甚至還為展覽錄制了語(yǔ)音導(dǎo)覽。今年,倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館(V&A)舉辦了“Hallyu! 韓流”,在音樂、電影、時(shí)尚等領(lǐng)域探索韓國(guó)文化;該展覽明年將前往波士頓美術(shù)博物館展出;費(fèi)城藝術(shù)博物館目前正在展出“時(shí)間的形狀:1989年后的韓國(guó)藝術(shù)”。

紐約古根海姆博物館舉辦的“Only the Young:韓國(guó)1960-70年代的實(shí)驗(yàn)藝術(shù)”是其中最引人注目的。該展覽橫跨三個(gè)展廳,展示了80件作品,是北美第一個(gè)專門致力于韓國(guó)實(shí)驗(yàn)藝術(shù)的博物館展覽。展覽展示了韓國(guó)在一個(gè)動(dòng)蕩變革的時(shí)期創(chuàng)作的豐富作品。藝術(shù)家們創(chuàng)作了涉足各自媒介邊界的視頻、行為藝術(shù)和裝置藝術(shù);對(duì)于大多數(shù)觀眾來(lái)說,這將是他們首次了解到一場(chǎng)被古根海姆博物館亞洲藝術(shù)副策展人Hui Kyung An稱為“真正轉(zhuǎn)型時(shí)期”的運(yùn)動(dòng)。該展覽將于明年2月在洛杉磯的哈默博物館展出。(編譯自《ARTnews》Harrison Jacobs/文)

英國(guó)泰特現(xiàn)代美術(shù)館:“希爾瑪·阿夫·克林特&蒙德里安:生命的形式”

英國(guó)泰特現(xiàn)代美術(shù)館“希爾瑪·阿夫·克林特&蒙德里安:生命的形式”展覽現(xiàn)場(chǎng)

這是一個(gè)頗具爭(zhēng)議的展覽,爭(zhēng)議的焦點(diǎn)在于為何阿夫·克林特與蒙德里安相提并論。策展方給出的答案是,蒙德里安和阿夫·克林特都成長(zhǎng)在一個(gè)聯(lián)系緊密的世界中——他們都出生在西歐(蒙德里安出生在荷蘭阿麥斯福特,阿夫·克林特出生在瑞典斯德哥爾摩),相隔不到十年。兩人都受過古典藝術(shù)訓(xùn)練、他們的實(shí)踐都植根于對(duì)自然和風(fēng)景畫的觀察。他們?cè)缙谠诩夹g(shù)成熟的植物繪畫表現(xiàn)出對(duì)近距離觀察的興趣,他們還對(duì)神秘和精神信仰體系有著濃厚的興趣。展覽還劃定了一個(gè)科學(xué)與靈性(以及藝術(shù))交織的時(shí)代。這一切似乎都是努力將阿夫·克林特和蒙德里安納入同一個(gè)“藝術(shù)世界”,但兩人終究有所差距。

蒙德里安,《百合》,1909-1910

但依舊將這一展覽列為2023年的重要展覽,是因?yàn)楦ダ饰鹘z·莫里斯(Frances Morris),這是她作為泰特現(xiàn)代美術(shù)館館長(zhǎng)的最后一次共同策劃的展覽。莫里斯20多歲加入了泰特,2016年晉升為泰特現(xiàn)代美術(shù)館館長(zhǎng),2023年4月辭職。她在泰特的35年,正值全球藝術(shù)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí)期——策展人的地位和知名度提升、公共博物館所扮演的社會(huì)角色調(diào)整、工作人員需要駕馭視頻、社交媒體等多渠道推廣美術(shù)館。隨之而來(lái)的是,觀眾和展覽數(shù)量的增長(zhǎng),美術(shù)館也因贊助商、與主要捐助者的關(guān)系以及對(duì)全球事件的反應(yīng)而招致批評(píng)。泰特一直處于全球變化和爭(zhēng)議的前沿。

但在莫里斯看來(lái),泰特美術(shù)館的變化是緩慢的。沖破繁文縟節(jié)的壓力往往來(lái)自藝術(shù)家。2000年,莫里斯與伊沃娜·布拉茲威克 (Iwona Blazwick) 共同策劃的泰特現(xiàn)代美術(shù)館開館展引起轟動(dòng)。2006年,莫里斯成為泰特現(xiàn)代美術(shù)館藏品主管時(shí),她承諾不僅要讓藏品變得更加國(guó)際化,還要提升性別水平。她策劃了路易斯·布爾喬亞、草間彌生、艾格尼絲·馬丁、喬治亞·歐姬芙等女性藝術(shù)家的回顧展,開展女性藝術(shù)家的論壇。2016年擔(dān)任館長(zhǎng)后,莫里斯和她的團(tuán)隊(duì)也為女性藝術(shù)家提供了更多的空間。

正如,“希爾瑪·阿夫·克林特&蒙德里安”所提供的視角,女性藝術(shù)家克林特不再是一個(gè)邊緣人物,蒙德里安也不一定那么主流。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司