- +1

短暫而難忘:古根海姆呈現(xiàn)動蕩時期的韓國實驗藝術(shù)

二十世紀(jì)六七十年代的韓國是動蕩不安的:那是軍事獨(dú)裁、政權(quán)推動經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,也是公民權(quán)利被壓制的時代。在這種動蕩中,年輕的韓國藝術(shù)家們開始追求激進(jìn)的藝術(shù)項目。9月1日,紐約古根海姆博物館舉辦了展覽“Only the Young:韓國1960-70年代的實驗藝術(shù)”,展示了韓國在上世紀(jì)六十年代至七十年代的藝術(shù),那是在動蕩時期里蓬勃發(fā)展,短暫而難忘的實驗藝術(shù)。

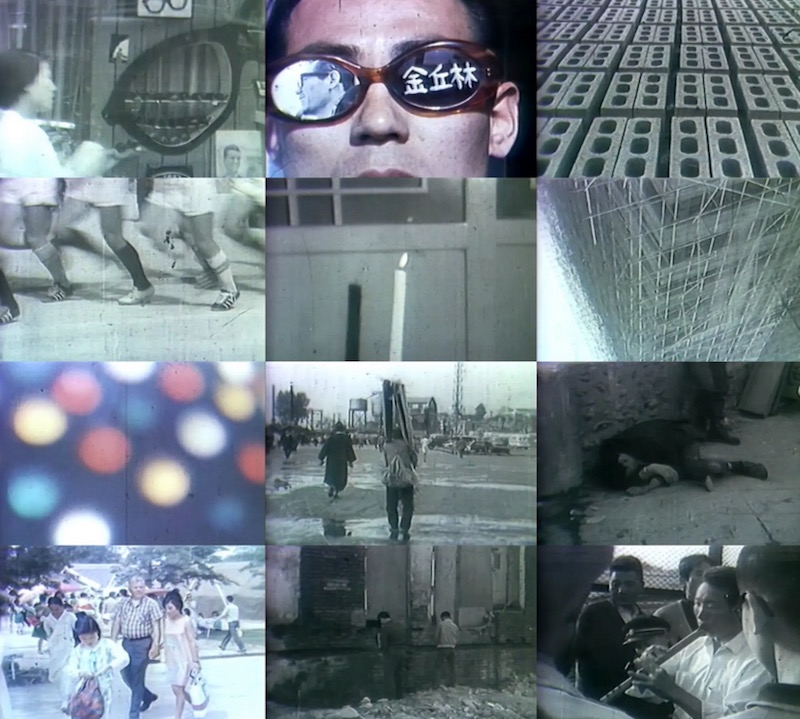

這批韓國藝術(shù)家出生于日本占領(lǐng)時期,經(jīng)歷過朝鮮戰(zhàn)爭。他們摒棄了50年代時流行的抽象表現(xiàn)主義的繪畫,轉(zhuǎn)而接受行為、影像和攝影,并青睞用不同尋常的材料(霓虹燈、鐵絲網(wǎng)、香煙)創(chuàng)作。其中,還有一些人從過去的韓國民間藝術(shù)形式中汲取靈感。他們組成了一個集體,舉辦展覽,翻譯海外的藝術(shù)文本,并在河邊和劇院進(jìn)行展示。藝術(shù)家金丘林(Kim Kulim)在其狂熱的影片《1/24 秒的意義(he Meaning of 1/24 Second)》(1969年)中記錄了瞬息萬變的首爾的日常生活片段。他們這些突破傳統(tǒng)的努力被歸類為 "silheom misul",即實驗藝術(shù)。

金丘林(Kim Kulim)的短片《1/24 秒的意義》(1969 年),捕捉到了急劇變化中的首爾(漢城)

9月1日,展覽“Only the Young:韓國1960-70 年代的實驗藝術(shù)”在紐約古根海姆博物館對外展出,展示了40多位韓國藝術(shù)家在那個充滿矛盾的時代做出的有力回應(yīng)。策展人Kyung An在接受采訪時說:“可以說,這是一個真正轉(zhuǎn)型的時期。藝術(shù)家們正試圖協(xié)商他們在這個世界中的位置。”

Kyung An表示,“當(dāng)時他們確實沒有市場。這就是為什么很多作品沒能流傳下來。有些作品后來被重新制作,還有一些作品只能在照片或回憶中留存。一張黑白照片顯示,1968 年,開創(chuàng)先河的藝術(shù)家鄭江子(Jung Kangja)在音樂廳里,身著內(nèi)衣,人們將透明氣球綁在她的身上,然后將氣球戳破。2017年去世的鄭江子是當(dāng)時為數(shù)不多的杰出女性之一。我認(rèn)為,仍然保守的價值觀和對女性社會角色的期望一定讓很多人感到為難。”

藝術(shù)家鄭江子(Jung Kangja)

隨著 二十世紀(jì)七十年代的到來,韓國的氣氛變得更加緊張。戒嚴(yán)令開始實施,裙子的長度受到了限制。藝術(shù)家們開始遭到監(jiān)視、拘留和毆打,但他們還是堅持了下來。此前,展覽在紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館展出時,藝術(shù)家們也來到了現(xiàn)場。其中,四位藝術(shù)家講述了他們的作品與生活。

李健鏞(Lee Kun-Yong)

1970年代中期,隨著韓國政府對前衛(wèi)藝術(shù)的嚴(yán)厲打擊,李健鏞收到了一份通知,稱國立現(xiàn)代藝術(shù)博物館(現(xiàn)為現(xiàn)代藝術(shù)博物館)不能再展出他的行為藝術(shù)。一怒之下,他當(dāng)著其他藝術(shù)家的面點燃了那封信。李說:“燒掉那封信是個錯誤。如今,這封信已成為一件重要的藝術(shù)品。”

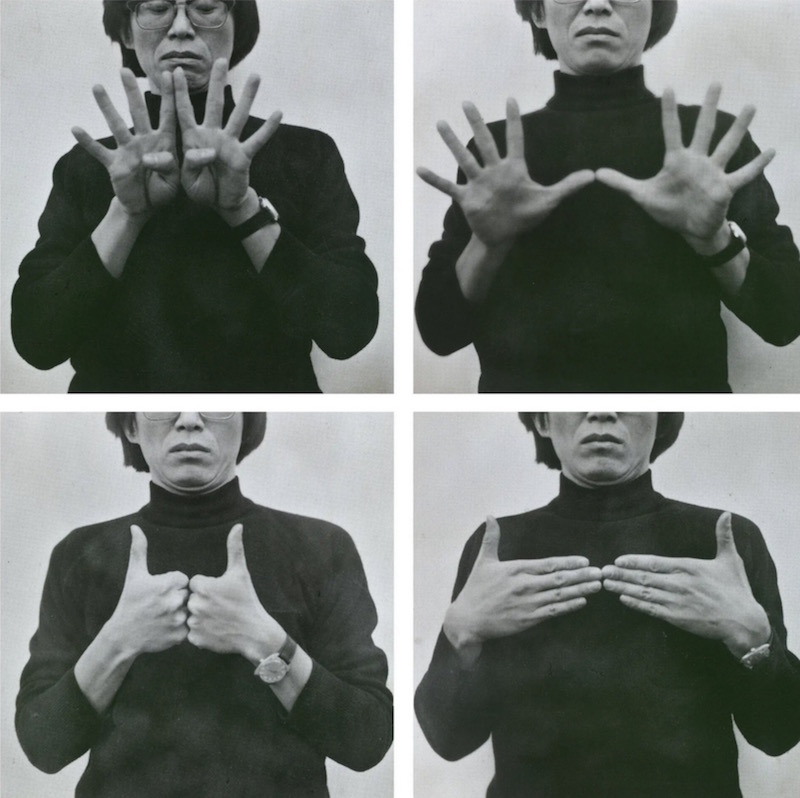

李健鏞(Lee Kun-Yong)的作品描繪了身體的可能性,以及限制身體的力量。在《位置的邏輯》(1975/2018)中,他展示了僅用手邊的東西就能完成多少事情。

現(xiàn)在,李健鏞又在美術(shù)館里表演了他的標(biāo)志性作品之一,即他于1979年首次表演的名為“蝸牛疾走”的作品。他蹲坐著,用白色粉筆在橡膠上來回滑動,一邊向前走,一邊用赤腳擦去部分痕跡。對任何人來說,這都是一次令人驚嘆的靈巧表演,更何況是對于一位81歲的老人來說。

李健鏞出生于朝鮮,于1945年隨家人來到首爾。朝鮮戰(zhàn)爭結(jié)束后,十幾歲的他參加了外國文化中心的講座。路德維希·維特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)讓他著迷,他為這位哲學(xué)家畫了一幅肖像,掛在自己的房間里。他記得母親曾說,“這個耶穌看起來有點不一樣。”1971年,李健鏞在博物館里展示了一整棵樹,這棵樹是在一次高速公路施工中被連根拔起的。這是一件令人難忘的作品。1979年,他在大邱市的一個藝術(shù)節(jié)中做表演,將個人物品和衣服放在地上,臉朝下躺著。正如藝術(shù)史學(xué)家奇廷泫(Joan Kee)所說,這是“自殘式的脫衣搜身”。

李健鏞在首爾郊外的高陽市工作室。他說他的藝術(shù)是 "與我們身邊的事物交流"。

李健鏞一生都在探索身體的可能性和局限性,他經(jīng)常通過簡單的動作來創(chuàng)作素描和油畫。他背對或側(cè)身站在畫布或木板上,用畫筆盡情揮灑,留下痕跡。在他的工作室里,畫布上到處都是他的動作痕跡。這些作品充滿活力與生機(jī),但他對自己的實踐卻很謙虛。他說,“我的藝術(shù)并不特別,也不獨(dú)特。它與我們身邊的事物是有交流的。因此,如果觀眾深入了解它,就能找到與我們都有關(guān)的東西。”

成能慶(Sung Neung Kyung)

成能慶(Sung Neung Kyung)在首爾的一家畫廊中說,二十世紀(jì)七十年代中期,他為自己提出的口號“面對歷史要真實和誠實”,可以說這也是他的座右銘。1973年,服完義務(wù)兵役后的成能慶加入了 “時空”藝術(shù)團(tuán)體,并于次年創(chuàng)作了標(biāo)志性作品之一。

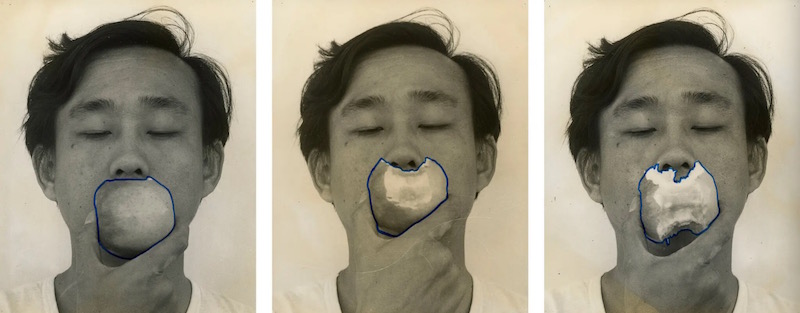

成能慶的作品《蘋果》(局部),1976 年。藝術(shù)家拍攝了自己吃水果的照片,并用記號筆描繪了水果的形狀變化。

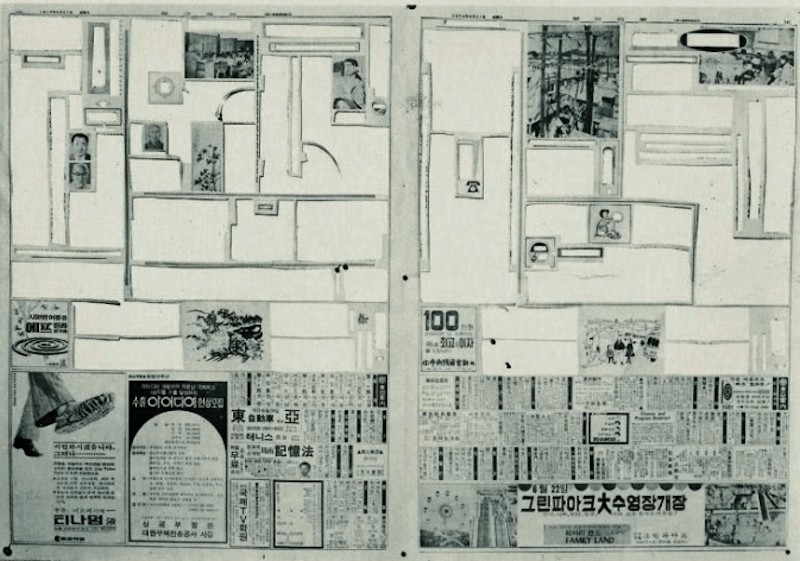

在一周的時間里,成能慶將每天的《東亞日報》掛在畫廊的墻上,并用刀片將報紙上的文章刮掉,只留下空白的邊頁和廣告,同時他又將剪下來的文字塊倒在了邊上的亞克力盒子中。他說,“我想提出的問題是,在這些剪報中,在這些受到如此大的編輯壓力和編輯審查的報紙中,究竟隱藏著什么深意?”

成能慶, 《報紙:在1974年6月1日之后》

現(xiàn)年79歲的成能慶身上散發(fā)著頑皮和平和的氣質(zhì),但他承認(rèn)在制作這套作品時曾感到害怕。他回憶說,“當(dāng)時我會環(huán)顧四周,看看附近有沒有戴墨鏡的陌生男子”。有一天,一名記者希望采訪他,他婉言謝絕了。他希望避免聲名狼藉。

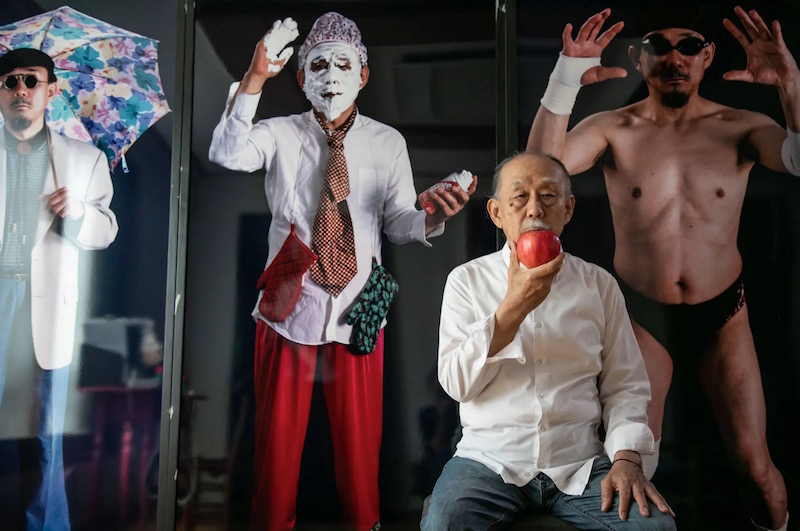

這是成功的。成能慶經(jīng)常在暗處活動,總是在做實驗,并向權(quán)力和傳統(tǒng)挑戰(zhàn)。他曾寫道:“藝術(shù)容易,生活難。”他的嘗試多種多樣,包括在新聞?wù)掌献鲇浱枺酝怀鲞@些照片是如何塑造真相的。此外,他曾穿著泳衣和浴帽等奇裝異服進(jìn)行表演,他說,“我過去一直都是不走尋常路的。”不過,現(xiàn)在不是了。

成能慶在首爾的家中,周圍擺滿了各種形象的照片。他是一位不屈不撓的實驗者,在他的藝術(shù)作品中,新聞審查和社會習(xí)俗無所不包。

李升澤(Seung-taek Lee)

李升澤(Seung-taek Lee)的家位于韓國首爾弘益大學(xué)附近,二十世紀(jì)五十年代,他曾在那里學(xué)習(xí)。迷人的藝術(shù)品和物品充斥著他家的每一寸空間。他家中有用繩子綁成沙漏狀的石頭,有樹枝,有憨態(tài)可掬的自畫像和一撮撮頭發(fā)。李升澤說,在家附近有一家假發(fā)工廠,有一天,工廠里的人把這些“頭發(fā)”都扔了。

在李升澤的創(chuàng)作實踐中,傳統(tǒng)手工藝轉(zhuǎn)變?yōu)榍靶l(wèi)藝術(shù)。他的作品 《Untitled (Sprout)》(1963/2018)由六個形狀奇特的用于發(fā)酵的陶器組成。

現(xiàn)年91歲的李升澤一生都在利用意想不到的廢棄材料進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作。一開始,他說,“我必須做一些別人沒有做過的事情。也許我能在我們自己的文化遺產(chǎn)中找到一種形式。”他將用于發(fā)酵的陶器堆疊成雕塑,并從戈德雷特石(用于編織的砝碼)中汲取靈感,在石頭上鑿出縫隙,用繩子纏繞,制造出石頭被擠壓的假象。他在戶外創(chuàng)作,讓風(fēng)穿過長長的織物流。在其著名的一個項目中,他在漢江上點燃了他的畫布。他說這是“嚴(yán)重的違法行為”。

當(dāng)然,這些都不是賺錢的生意。李升澤在共產(chǎn)主義的北方長大,學(xué)會了制作大型雕塑。朝鮮戰(zhàn)爭后,他在南方完成了包括道格拉斯·麥克阿瑟將軍在內(nèi)的不同主題的委托。1967年,他在非軍事區(qū)附近的一個軍事基地發(fā)現(xiàn)了一大堆從新兵身上剃下的頭發(fā)。在獲得當(dāng)局許可后,他將這些頭發(fā)重新整理成一個令人驚嘆的裝置作品。他將這些裝置裝在袋子里,或是排列成一排,這是一個抽象的、匿名的群像。

李升澤在工作室里擺放著的一件雕塑作品。鐵絲纏繞在鑿出的巖石上,其靈感來自韓國傳統(tǒng)編織工藝中使用的石頭。

李升澤曾是南方的一名士兵,在戰(zhàn)斗開始后逃離到了北方。他曾在采訪中展示了中彈的膝蓋。他說,那年他才20歲,“我希望我為后代,不僅僅是我這一代人,打開新窗口。”他的目標(biāo)是展示“藝術(shù)可以是非常不同的東西。”

李康昭(Lee Kang-So)

現(xiàn)年80歲的李康昭(Lee Kang-So)住在首爾以南約90分鐘車程的安城市。他住在一個寬闊的院落里,那里有多個工作室,專門用于創(chuàng)作雕塑、裝置和極簡繪畫。他也正是憑借這些作品成為了韓國的巨匠。

但在50年前,當(dāng)他坐在家鄉(xiāng)大邱的一家小酒館里與朋友喝著“馬格利”米酒時,他仍在尋找自己的方向。那是一個下午,房間里空無一人,但當(dāng)他看著桌子上煙頭和鍋子留下的燙傷和擦痕時,他覺得自己能聽到曾經(jīng)在那里的人們的聲音。他開始思考著生命的短暫性,以及他和他的朋友是如何以不同的方式體驗同一個房間的。“這真是一個特別的時刻。”

1973 年的六天里,李康昭在首爾Myongdong 畫廊向所有來訪者提供韓國米酒和點心。他將這件稍縱即逝的作品命名為《消失——畫廊里的酒吧》。

1973 年,當(dāng)李康昭在首爾的Myongdong 畫廊舉辦展覽時,他把這些家具拖進(jìn)了會場,連續(xù)六天為人們提供“馬格利”米酒。他的想法是,與其表達(dá)什么,不如給人們提供一個共同體驗的場所。朋友和當(dāng)?shù)鼐用穸紒韰⒓舆@個轉(zhuǎn)瞬即逝的參與式項目。在戒嚴(yán)期間,這個項目還具有政治意義,因為當(dāng)時人們懷疑會有大型集會。他說:“一周后,白立方體空間里彌漫著一股酒吧的味道,所以他們不得不做了一次大掃除”。他將作品命名為《消失——畫廊里的酒吧》。令人遺憾的是,一位管理員后來把這些家具誤認(rèn)為是垃圾而燒掉了。但從某種意義上說,也是恰如其分的。

日常生活中的其他元素也滲入了李康昭的藝術(shù)創(chuàng)作中。二十世紀(jì)七十年代中期的某一天,他在市場上看到一位老太太在賣鹿,而在她身后,則有人在宰殺母雞。鹿骨是用于傳統(tǒng)醫(yī)藥的材料,他說,“我在思考,這能成為藝術(shù)嗎?”他將鹿骨融入到一個裝置中,并將一只雞放在鋪滿白粉筆的地板附近,雞走動時會留下腳印。這就成為了一種“隨意”的繪畫。

李康昭在位于韓國安城的一間工作室里,身邊有一只雞的標(biāo)本。

那是一個令人興奮的時代。但在嘗試了各種離奇的媒介之后,李康昭(Lee Kang-So)轉(zhuǎn)向了古老的材料,如顏料和畫布。而他的這些作品,是大氣的、松散的、奇異的,通常只有一些黑色的書法符號漂浮在白色的田野上。它們暗示著處于過渡狀態(tài)的想法或圖像。在這里,又不在這里,就在它們消逝的時候出現(xiàn)了。

展覽將展至2024年6月7日。

(本文編譯自《紐約時報》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司