- +1

普通人的自然|牧民攝影師:用現(xiàn)代化技術(shù),尋回草原文化價值

攝影師得到了他的第一臺電腦

當(dāng)你想在三江源的甘寧村里拍一張好看的照片,人們會建議你,找羅松。羅松工作的帕卓巴手工藝合作社里,有一個由他設(shè)計的小圖書館,展板上印著他拍的照片。 羅松還有一個自己的微信視頻號,叫“帕卓巴LS”。

羅松是村子里公認(rèn)的好攝影師,但你很難把他和慣常認(rèn)知下的“專業(yè)”掛上關(guān)系。

事實上,這個從小生長于三江源的男孩,上過的攝影課加起來不到1個月,迄今也沒有過一臺真正屬于自己的電腦。羅松用得最久的,是一臺十三年前的“三手”聯(lián)想牌電腦。電腦最初是村里的堪布買來的,后來堪布(即高僧)有了新電腦,就把舊電腦送給了村里合作社的出納用于記賬,后來出納也不用了,就給了羅松。這臺年代久遠的電腦厚得像塊磚頭,死機是常有的事兒,最大的用處是,能讓他把相機里的照片導(dǎo)入電腦的外接硬盤里儲存起來,方便他騰出相機的空間,或是將拍好的照片發(fā)給別人。

羅松拍的山谷與黑帳篷

對城市中的攝影師來說,難以想象的或許還有,羅松弄不清色階、色相、白平衡,也不知JPEG、RAW、PNG等格式之間的區(qū)別。羅松說得出的對于“攝影”的理解,大概就是相機界面上的“快門”、“光圈”和“感光度”,除此之外,就只剩下草原賦予他的對于“美”的感知。那是一種敏銳但難以言說的直覺。

某一天,巴塘草原游覽結(jié)束,在所有人都忙著上車的時候,羅松突然背過身,舉起相機,對準(zhǔn)馬路邊一個老人遠去的背影。“他如果走在馬路中間就好了。”羅松比劃著遠處的天幕、山影和筆直的柏油路,一個紅袍白發(fā)的藏族老翁搖搖晃晃走向夕陽——“肯定很美。”他說。

羅松在湖邊進行拍攝工作

照相的本領(lǐng)是慢慢練出來的。不停地拍,拍多了就會了。每年的蟲草季,羅松就帶著他的大照相機,上山采蟲草。采蟲草是個累人的活兒,陡峭的山坡,身子要貼在地上一點點找,一找就是一整天。相機重,更增加了爬山的負(fù)擔(dān),還要時時刻刻護著相機別磕著石頭。采草和照相交替進行,遇到好的畫面就停下來拍,比如一只小鳥在草叢中跳躍,或者一朵綠絨蒿在風(fēng)中搖曳。

羅松采蟲草時拍下自己新鮮挖下的蟲草。

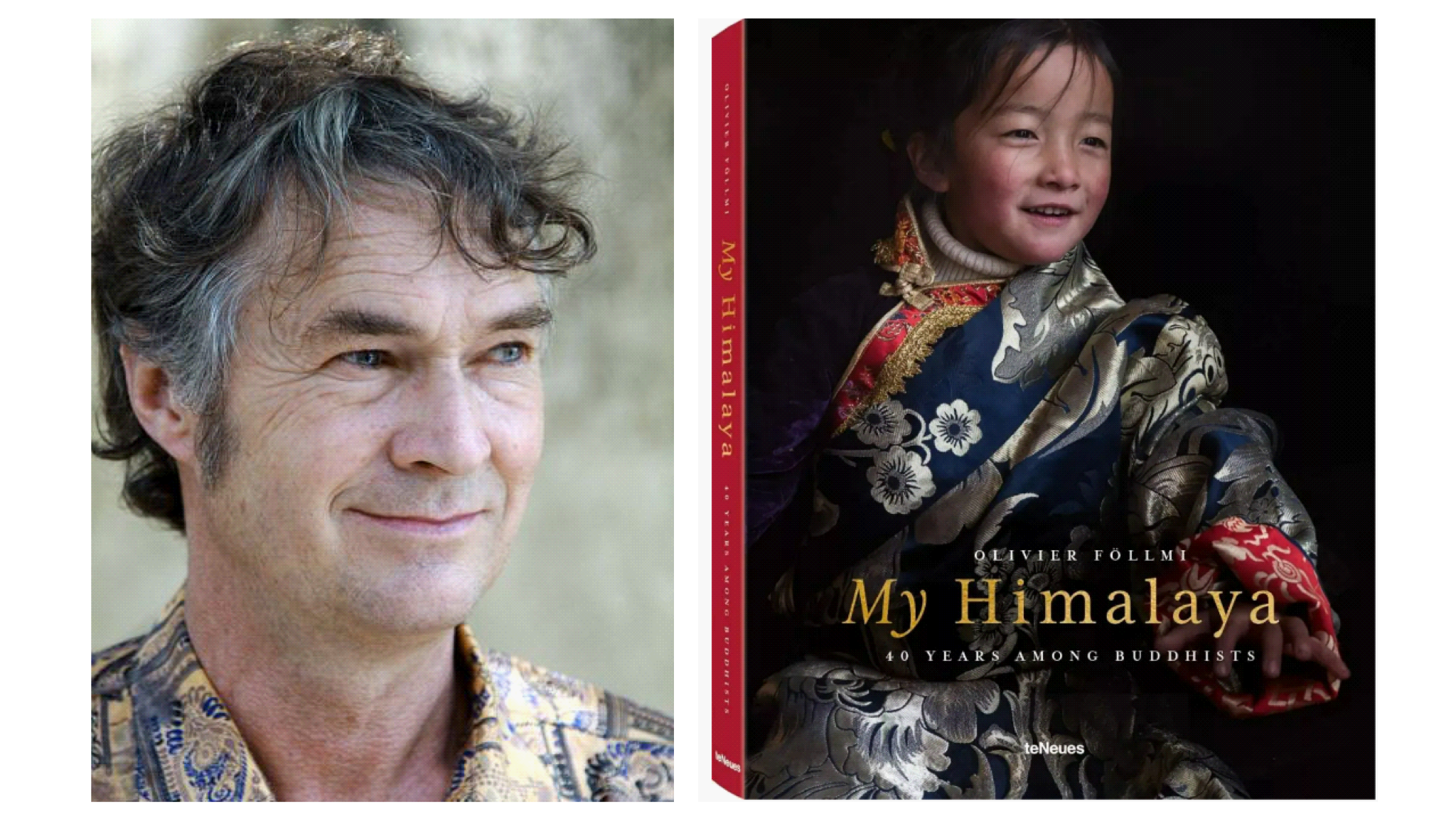

當(dāng)然,學(xué)習(xí)拍照得有個老師。羅松的第一位攝影老師是世界著名藏地攝影師Olivier F?llmi。2017年,Olivier受邀來到三江源,為四個村子的三十余位牧民講授為期三天的攝影課。在此之前,這些牧民大多都沒見過照相機。每天上午,Olivier給牧民們講攝影的基礎(chǔ)理論,由一個學(xué)過法語的當(dāng)?shù)嘏⒆龇g,下午,Olivier便帶著牧民走出白宮,在草原上練習(xí)拍照。

《我的喜馬拉雅:與佛教徒在一起的40年》是法國攝影師Olivier F?llmi在喜馬拉雅山區(qū)拍攝的成果合集,展現(xiàn)了這里的傳統(tǒng)信仰、充滿悟性的生活,和壯闊的地景。

翻閱Olivier自己的官方網(wǎng)站,一張他拍攝的照片賣出53萬歐元的價格,志愿者們一邊驚嘆,一邊調(diào)侃羅松,可以打著“Olivier直系弟子”的名號去外面教拍照。羅松挑起眉頭,滿臉認(rèn)真:“要我教你照相嗎?你想學(xué)哪方面的?人像?人像的話,光線啊,這些很重要……我之后好好給你講。”他的表達能力有限,于是就此打住了。

坐在旁邊的人突然說,羅松還有一張Olivier簽名的攝影課結(jié)業(yè)證書呢。

“我的證書丟了。”羅松入神地看著志愿者電腦上Olivier的照片,接話道:“我們那個時候住黑帳篷,搬家特別亂,證書就不知道搞到哪里去了。”

拋開那些理論、技巧和目的,羅松只是會拍照而已。你很難說清這個“只是”背后的含義——在這個時代,多少顯得有些奇怪,也有些了不起。

2021年8月8日晚上,與三江源生態(tài)環(huán)境保護協(xié)會合作的設(shè)計師五之帶來消息,她的一位朋友了解了羅松的故事后,捐給了羅松一臺新款蘋果電腦,現(xiàn)在電腦已在路上。志愿者們替羅松開心,和他一起錄了一段10秒的感謝視頻。羅松站在中間,說謝謝老師的電腦,笑容有點靦腆。

2021年8月8日,羅松在甘達村進行拍攝工作。

壞人羅松、好人羅松、牧人羅松

二十七年前,羅松出生在玉樹市哈秀鄉(xiāng)甘寧村草原的一頂帳篷里。作為牧民的孩子,羅松很小便學(xué)會了放牧。每天早上天亮后,把牦牛趕到山坡上,然后回家吃午飯,晚上天黑前再把牛群趕回來。偶爾還要幫家里放羊,放羊比放牦牛麻煩得多,羊會離群亂跑,所以,人要在山上一直看著。羅松從來不數(shù)羊,羊趕回羊圈,他的活兒就結(jié)束了,至于是不是丟了一兩只,由家里的大人負(fù)責(zé)操心。

不過這些都是小時候的事了。羅松十來歲時,村子里就幾乎沒人再養(yǎng)羊了。放眼整個三江源地區(qū),近年來,養(yǎng)羊的牧戶也不斷減少。有人說,是因為養(yǎng)羊的效益不如牦牛好;有人說,是玉樹地震把羊都壓死了,地震后人們就不敢養(yǎng)了;也有人說,是由于草原上年輕人的急劇流失導(dǎo)致家庭人手不夠,牧民們沒辦法再養(yǎng)羊了。

2009年,為了照顧在州上讀書的妹妹,羅松從甘寧的草原搬到了繁華的玉樹州上。2010年,玉樹地震,羅松住的房子奇跡般沒有垮塌,他從地震中心逃過一劫。

2011年,羅松讀完了五年級,從鄉(xiāng)上的小學(xué)輟學(xué)——那時在村子里,上了初中才算是高學(xué)歷。說不清當(dāng)時輟學(xué)的原因,羅松似乎不想再深究那段經(jīng)歷,總之,輟學(xué)的結(jié)果是,羅松成了一個壞孩子。“也沒有特別壞。”他強調(diào)道。很自然地,輟學(xué)后的他有了一群兄弟,每天一塊去網(wǎng)吧打游戲,一起湊點錢吃飯,有空約著騎摩托車上山,或買一大堆貼紙貼在自己的摩托車上,比誰的車最漂亮,享受刺激,也享受攀比。他還去紋了幾個紋身,其中,紋在右側(cè)小臂上的是兩個歪歪扭扭的漢字:“兄弟”。不過,“紋身不代表就是壞人”,羅松再一次強調(diào)。

這個“沒有特別壞”的羅松,折射著近十年來諸多移居城市的年輕牧民的尷尬處境:他們是第一代大范圍離開草原的牧民,由于從小生長在曠野,難以適應(yīng)城市的思維和規(guī)則,也不大會說漢語,于是,這些一步跨入工業(yè)世界的牧民孩子,往往沒有及格的學(xué)歷,大多只能在城市里做著一份最簡單的工作:外賣員、服務(wù)員或清潔工。他們的生命被割裂成了兩個似乎不相干的部分:草原和城市。不出意外的話,這或許會是這些尚流著牧民血液的“特殊”年輕人未來十年、二十年難以變更的人生軌跡。

羅松在草原上幫婦女編織黑帳篷所需的毛繩,這是藏地傳統(tǒng)的手藝,毛繩的原料是牦牛毛。

比大多數(shù)“城市牧民”幸運的是,輟學(xué)后的第二年,羅松遇到了堪布(即高僧)昂江。

2013年,面對牧區(qū)年輕人不斷流散的困境,堪布昂江決定在村里開設(shè)一個講學(xué)班,講解善惡、信仰、環(huán)保、文化。講學(xué)班每年開四次,一次一周。堪布昂江患有雙腿殘疾,但他發(fā)誓傳承游牧文化,保護祖先留下的土地。在城市里無事可做的羅松,在表哥的建議下,回到了甘寧村,開始跟隨堪布學(xué)習(xí)。與羅松一起的,還有同村的二十多個小伙子。

第一堂課,堪布昂江說,我們的文化正在消失,比如黑帳篷,草原上現(xiàn)在見不到了。這幾年,太多年輕人從草原搬到城市,考不上大學(xué),也找不到事情做,是很浪費的,我們的家鄉(xiāng)需要年輕人,為什么年輕人們不能回來,為家鄉(xiāng)做一點事情?我們能不能把我們的文化補回來?

堪布昂江發(fā)給學(xué)生們一人一本藏語課本,從基礎(chǔ)藏語知識講起。每天下課后,學(xué)生們記背一頁課本,第二天上課,堪布挨個檢查。語法知識之外,堪布也教學(xué)生們?nèi)绾萎?dāng)個好人,以及,如何愛自己的家鄉(xiāng)。

一周的講學(xué)班結(jié)束后,羅松決心追隨堪布昂江。在城市生活了四年的羅松,被堪布話語里的那個世界所打動。“剛開始,我沒有想過我有一個很可愛的家鄉(xiāng),有很多愛我的牧人,堪布告訴了我,我的心里也有點想要這樣一個概念。”

那一年,羅松加入了堪布組織成立的帕卓巴(??????????)游牧合作社,成為合作社最早的17名牧人之一。藏語里,“帕”是“爸爸”的意思,“卓巴”則是“牧人”,“帕卓巴”意為游牧祖先的后人。合作社以制作傳統(tǒng)的黑帳篷、白帳篷起家,為村里的殘疾人提供工作機會。2017年,三江源生態(tài)環(huán)境保護協(xié)會(SGR)邀請了數(shù)位設(shè)計師為帕卓巴社區(qū)做長期的設(shè)計和商業(yè)培訓(xùn),合作社開始轉(zhuǎn)向城市中的消費者,制作、銷售環(huán)保的手工毛氈產(chǎn)品。

羅松拍攝的星空下的黑帳篷。黑帳篷是藏族傳統(tǒng)居住場所,制作材質(zhì)是牦牛絨和牦牛毛,有冬暖夏涼、耐磨、便于支拆、易于馱運等特點。

八年中,羅松見證了帕卓巴近三分之一成員的離開,并在合作社的簡易工坊里堅持工作至今。工坊是一間加蓋在牧民定居房二層的磚石屋,在青藏高原近8個月的冬季里,屋內(nèi)沒有保暖設(shè)備,溫度可低至零下30度。

成員的減少不難理解——合作社成立的前三年,幾乎沒有收入,年輕人要掙一份生計,只能回到城市或自家牧場去。伙伴離開最多的那一年,羅松也考慮過走,思前想后,還是算了。

“帕卓巴是一個公益的組織,賺的錢不是給自己用。不管怎么樣,我不想它(合作社)留在那邊,我走人。”講到這些,羅松的漢語忽然流暢了起來:“還有,堪布對我有希望,我也不想讓他失望……堪布是我的救命恩人,可以這么說吧?沒有堪布,我現(xiàn)在可能在干一些沒有意義的事情……我最大的恩人,我不知道怎么報答他。”

堪布對帕卓巴的影響隨處可見。成員們每天早上開工之前要念經(jīng),晚上工作結(jié)束后要打坐,制作毛氈時也要默念經(jīng)文,目的是保持虔誠的心,保證手工的質(zhì)量。每一年,合作社將部分收入用于購買大米、糧油,送給村子里的四十戶殘疾人家庭。2019年的玉樹特大雪災(zāi)中,作為重災(zāi)區(qū)的帕卓巴得到了社會各界的捐贈,在得知周邊村落的受災(zāi)情況后,合作社成員們徒步背負(fù)著飼草,將剩余飼草轉(zhuǎn)送給了更加困難的甘寧村和崗日村牧戶。

“你有沒有想過,你來到這世上的原因是什么?”羅松突然問我。我還沒開口,他已經(jīng)自顧自地答道:“不是賺錢,是做一個有價值的人,才是來到世界上的意義。”接著,像是某種總結(jié),他添上了一句:“對,我就是牧民羅松。”

由于草地柔軟坑洼,摩托車無法前行,羅松和村中其他年輕人一起幫助推動摩托車。

從草原習(xí)得“自由的學(xué)歷”

今年,羅松二十七歲了,依然是小學(xué)五年級學(xué)歷。他管理著帕卓巴的大小事務(wù),負(fù)責(zé)對外溝通和拍攝。他去過麗江等地游學(xué)考察,擁有了自己的兩臺相機,前段時間正忙著拍攝一個紀(jì)錄片,同時抽空學(xué)習(xí)word、excel和ppt。他會滔滔不絕地講述環(huán)保和游牧文化對牧人的重要性,也會不停地思考“人的價值”和“生存的意義”。

在羅松樸素的認(rèn)知里,草原環(huán)境問題的根源在于人的觀念。當(dāng)汽車、商店、網(wǎng)絡(luò)將“外面”的世界帶入草原,沒有人看到這片土地的“美”了。因為人們覺得瓶裝的飲料比酥油茶好喝,快銷的時裝比傳統(tǒng)的藏裝好看,于是這些工業(yè)產(chǎn)品大量涌入草原,而產(chǎn)生的“現(xiàn)代垃圾”就這樣迅速填滿了草原。在現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)之下,這片“未經(jīng)開發(fā)”的土地被打上“落后”的名號。這意味著獨屬于草原的文化意義、審美價值正在流失。如何重新向世人解釋這種“美”呢?攝影是一個極好的方式。就像Olivier用攝影讓世界重新了解喜馬拉雅地區(qū)的人與草木,羅松也試圖做一樣的事情。而這一方式含有某種隱喻:用現(xiàn)代化的手段重新尋回“前現(xiàn)代化地區(qū)”的文化價值。

當(dāng)我們閱讀羅松的故事,或許會感到“了不起”。可是,當(dāng)你走進三江源,會發(fā)現(xiàn)這樣的故事還有很多,大部分發(fā)生在如羅松這種因為某些條件限制而未能得到持續(xù)教育資源的牧民孩子身上。

有人讀到高中時因為家里的要求而被迫輟學(xué),工作后通過自考拿到大學(xué)學(xué)歷,回到家鄉(xiāng)做了老師;有人考上了大學(xué),因為覺得學(xué)不到東西,向?qū)W校申請四年不上課,外出游歷、自學(xué)考試,然后畢業(yè);有人在讀高中的年紀(jì)放棄了念書,進入環(huán)保組織工作,19歲時得到去廣州為著名環(huán)境學(xué)者擔(dān)任項目助手的機會……年輕的牧民們回到家鄉(xiāng),用自己的方式獲取“自由的學(xué)歷”,遠遠超出我們被“正統(tǒng)”教育體系鉗制住的想象力。

關(guān)于“學(xué)習(xí)”這件事,“羅松們”和他們的教育者們,正在向我們講述另一種故事:學(xué)習(xí)可以是在地的、內(nèi)生的、感悟的,可以沒有既定軌跡,也可以順?biāo)焯煨浴W(xué)習(xí)可以不與自然、生活、工作相割裂。學(xué)習(xí)可以是“顛倒”的——從“如何做好人”學(xué)起,然后花上全部時間,去理解和踐行“環(huán)保”、“家鄉(xiāng)”、“游牧文化”諸如此類宏大愿景,在這個過程中,再慢慢學(xué)著使用最基礎(chǔ)的現(xiàn)代技術(shù)。

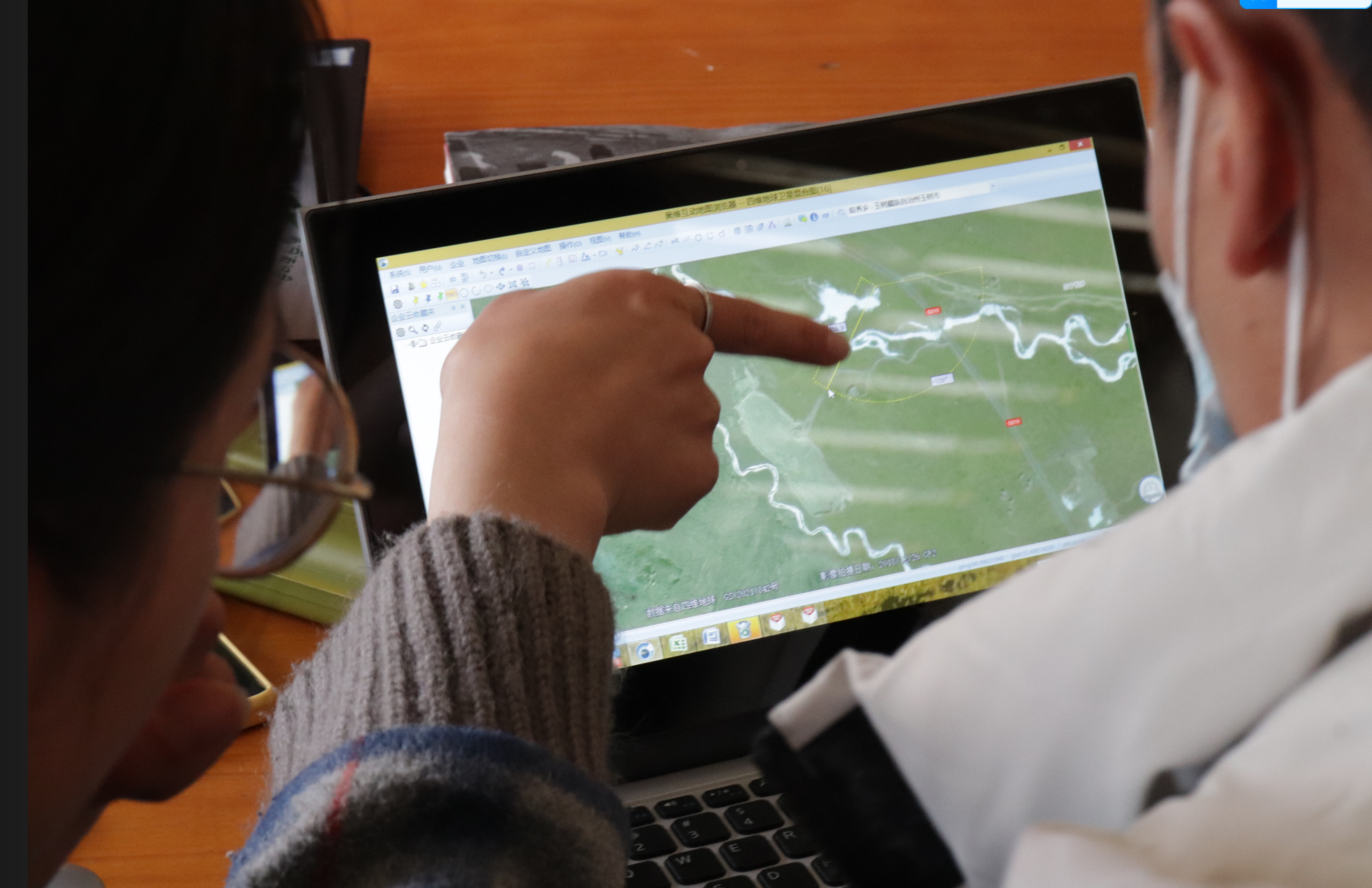

志愿者在教羅松使用地圖繪制軟件。

必須承認(rèn)的是,這些想象力之外的故事,發(fā)生在“尚不發(fā)達”的草原上,發(fā)生在日益衰微的牧區(qū)里。比起那些幸運的個例,更多的牧民孩子由于教育體系的不完善而失去了向上躍升的可能性,他們是未被看到的大多數(shù)。高中輟學(xué)的尕松永培用“在外面的戰(zhàn)斗中失敗的人”來形容那些未能通過中考、高考的孩子。“那些在外面的戰(zhàn)斗中已經(jīng)失敗的孩子,家鄉(xiāng)如果再不接納他們,他們會有怎樣的心情呢?我特別能理解他們的心情,我想只要我們平等地對待他們,相信他們,他們也一樣有貢獻家鄉(xiāng)的能力。”尕松永培說。她是那個被家鄉(xiāng)接納的輟學(xué)生,村里小學(xué)的校長認(rèn)可她,讓她回鄉(xiāng)做了老師,六年中,她感受到自己的巨大改變,從不知電腦怎么開機到能夠熟練運用各類軟件;從不敢大聲說話到敢于站在人前呼吁“看到更多失敗的孩子”,她相信這一切都是家鄉(xiāng)帶給她的,并為此感激不盡。

在三江源的這片遼闊土地上,這些體系之外的“教育”,可以被理解為一種無奈之舉,當(dāng)然,也可以被理解為植根于這片草原的另一種可能性——一點機會、一扇大門,加上自我成長。

(作者賈靜晗系武漢大學(xué)新聞與傳播學(xué)院新聞系本科生,青海省三江源生態(tài)環(huán)境保護協(xié)會志愿者)

個人能為環(huán)境做什么?普通人如何在自然中自處?

“普通人的自然”(A New Normal for Nature)專欄將記錄普通人與自然相遇的故事。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司