- +1

普通人的自然|序:生態焦慮下,我們還能做什么

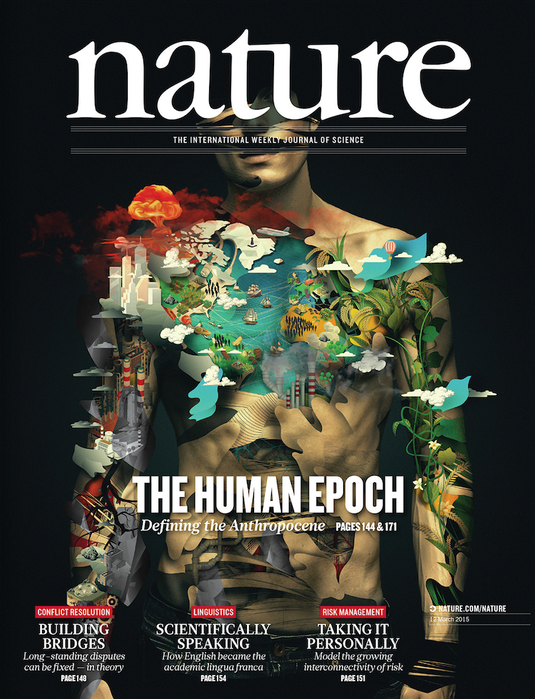

上個世紀末,自然科學領域提出將“人類世”(Anthropocene)作為新的地質年代分類概念,即人類對地球的影響已經開始引起全球性生物物理劇變。隨著人類世討論的大眾化,一種“生態焦慮癥”(Eco-anxiety)在社會上蔓延。人們密切希望國際機構、政府、企業能出臺相應政策,應對可預計的自然環境變化。

然而焦慮過后,生活還是要繼續。個人能為自然和環境做什么?當保護自然的理想,與個人事業和現實生活出現矛盾時,我們普通人又如何在自然中自處?

人類的時代, 圖/自然雜志第519卷第7542期雜志封面

“普通人的自然”這個專欄旨在討論這些被忽略的問題,記錄我在博士調研中遇到的有趣的人和他們與自然的故事。

我是王婷,目前在香港大學園境建筑學部攻讀博士學位。我對人與自然話題的關注,大致經歷了3個階段的轉變,即從“傍水而生”,到“遇見濕地”,最后“回溯自然”。

水鄉周莊 圖/劉振

傍水而生

蘇州,作為東方威尼斯,街道與河道的雙棋盤格局構筑了城市與水的獨特歷史。慚愧的是,作為一個土生土長的蘇州人,小時候的我并沒有意識到蘇州和水的這層關系。可能正如山本耀司所說:“自己”這個東西是看不見的,撞上一些別的什么,反彈回來,才會了解“自己”。 人對故鄉的認識,也只有在不斷地對比中才會更清晰。

直到上了大學,學習了城市規劃專業,去了更多的城市,我才意識到:原來22643條河道塑造了蘇州獨特的城市景觀和生活方式,原來打開窗戶就能看見流淌的河水是如此可貴,原來不是每個城市的居民打開水龍頭都能流出干凈的水。

所以,當我在準備博士申請時,就想探討中國南方城市的水資源。我想看看不同的城市,不同的地區是怎么與水相互依存,相互塑造的。

太湖蘆葦叢, 圖/劉振

遇見濕地

在博士入學后,我對早期的計劃書進行了更深入的思考和預調研。一次機緣巧合的采訪,讓我關注到了水資源的一種形式:濕地。原來蘇州除了小橋流水的城市河道水景觀,城外還有大片的自然濕地,如江、湖、涇、塘、澤、蕩等。有水的地方就有濕地,正是這些廣義的濕地,讓蘇州及其所在的太湖流域成為了江南魚米之鄉、歷史上的水鄉澤國。

隨著采訪的深入,我意識到水并不是影響濕地的唯一元素——水、土、人、動植物,都是濕地里不可缺少的一環,共同構成著自然界中的濕地生態系統。

比如不當的人類活動,易導致淺水濕地池塘富營養化、耐污水生植物過度生長、魚蝦螺貝消失、鳥類難以在淺水池塘覓食,而濕地逐漸沼澤化,最后干涸。

可見研究濕地,或者任何環境治理議題,首先要直面:什么是自然?我們真的了解自然么?我們想象中的自然是什么?

因此,在這個專欄里,我希望能轉變以往“只見樹木不見森林”的傳統思維模式,把“人”與身邊的自然重新聯結在一起。

昆山天福國家濕地公園的候鳥, 圖/蘇州市濕地保護管理站

回溯自然

人與自然的關系是一個復雜的議題。

回顧歷史,我們不難發現,早期自然與人類社會的討論多聚焦于二元論的認識。環境決定論者認為,地理、氣候乃至各種天災決定了當地人類社會的生產生活方式和文化政治制度。比如殖民擴張時期,殖民者以提升被殖民地原住民的品行為由,拆除密集的居住區,建立植物園等,變相加強殖民統治。而二元論的另一方則強調個人對自然環境的改變。這也為后來環保主義者直指人類社會過度的開發與生產活動導致環境污染提供了理論基礎。

如今,以西方人文地理學派為代表的學者,意識到了“自然的社會建構”(Social Construction of Nature)。即自然與人類社會并非是一方決定另一方的關系,二者是相互作用,相互塑造的,因而認識“自然”需要結合具體的社會文化情境。

比如在發達國家,打理私家庭園和屋前草坪往往被認為是一種主人身份地位的象征和社區貢獻。而在貧窮社區,庭園更多與家庭生存、食物種植聯系在一起。

香港屋頂農場 圖/王婷

在自然保護,生態修復得到空前重視的現代社會,城市的許多日常生活空間也開始承載生態功能,成為新興的人與自然交互的空間。城市街道綠化、屋頂種植、濕地公園等物質空間,逐漸成為社會化的自然而被人們感知與體驗。

所以,自然,不僅是從自然科學視角出發的技術問題,也是從人文地理視角出發,探討個人資本、情感、日常生活如何與自然交織,對自然進行“社會建構”,進而應用于實踐的問題。然而,基于后者視角的討論在中國當代語境下仍顯不足。

就像環境史學的創始人唐納德·沃斯特所說,大家可能都知道瑞秋·卡森《寂靜的春天》一書開啟了美國環保主義的思潮,但有多少人追問過,像她那樣從大蕭條時代走入原子彈年代的人,是如何開始付諸文字?女性身份對她有何影響?當時的自然環境如何?當時為什么激起了圍繞卡森的爭論?那個時代的環保主義與當下的環保主義還是一個東西么?

寂靜的春天及其作者, 圖/Population Connection

上述對自然認識的轉變和思考,也是這個專欄的原動力。在接下來的專欄文章里,每篇將聚焦一個與自然保護相關,卻被忽略的行業和個人,比如:為了觀鳥理想放棄高薪的職業“鳥人”;不怕折騰的濕地站站長;自然教育一線從業者;致力于創造人工自然的環境工程師等。這些普通人呈現出的豐富的自然觀、人生觀和價值觀,將給我們啟發和指引。正是這些“普通人”共同構建著中國現代社會的“自然圖景”。

(作者王婷系香港大學景觀學博士候選人,主要研究中國當代環境史。)

個人能為環境做什么?普通人如何在自然中自處?

“普通人的自然”(A New Normal for Nature)專欄將記錄普通人與自然相遇的故事。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司