- +1

普通人的自然|高原馬幫:用環(huán)保把生活重新放上馬背

從“環(huán)保人”到馬幫幫主

2008年,甘達(dá)村牧民才旦文次學(xué)到了一個新詞——“環(huán)境保護(hù)”。

那一年,三江源地區(qū)甘達(dá)村“垃圾圍村”的現(xiàn)象嚴(yán)重到了無法再忽視的地步。成山的塑料垃圾被隨意堆放在草場上,不少牦牛吃了,死掉了,牧民們心疼,又找不出什么好的解決辦法。

“垃圾圍村”并非偶發(fā)。進(jìn)入21世紀(jì),三江源地區(qū)工業(yè)化和現(xiàn)代化快速發(fā)展,牧民的傳統(tǒng)生活被徹底顛覆,塑料瓶、塑料桶代替了傳統(tǒng)木具,添加劑飲料代替了傳統(tǒng)酥油茶……甘達(dá)村位于城鄉(xiāng)交界,從村里到城市僅二十來分鐘車程,村子受到的影響格外大。垃圾被隨意丟棄在草場上、河流沿岸、公路旁,它們不易降解,不斷堆積,造成水源污染、家畜誤食死亡、草場質(zhì)量下降等問題,嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)啬撩竦纳睢?/p>

十余年前,三江源地區(qū)“垃圾圍村”現(xiàn)象嚴(yán)重 SGR公眾號 圖

也是在2008年,三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(SGR)受到村委會邀請,進(jìn)入甘達(dá)村。

于是,在才旦文次的記憶中,2008年的某一天,村子里突然來了一群“外來人”,向牧民們大講“環(huán)境保護(hù)”。草原上的牧民從沒聽說過這個詞。

出于對自家牦牛的擔(dān)憂,才旦文次去聽了那些宣講。他發(fā)現(xiàn),這群人不教具體的垃圾處理方法,而是講為什么要環(huán)保、環(huán)保有多重要。講完了,問聽講的牧民,你們自己準(zhǔn)備如何解決這個垃圾問題?

才旦文次說,環(huán)保活動“有意思”。這些“有意思”的事,一做就是13年:撿垃圾、搭建水祭祀塔、為考察團(tuán)帶路、建設(shè)防熊屋……2016年,SGR將甘達(dá)村扎西科草場劃為23個保護(hù)小區(qū),并組建了自然資源共同管理委員會(下面簡稱“共管委員會”)。保護(hù)地的劃分基于生活生產(chǎn)的互助關(guān)系, 草場相連的、關(guān)系好的牧民被劃分在一個保護(hù)地中,再由負(fù)責(zé)保護(hù)地的幾戶牧民推選出一個能代表他們的“頭人”。才旦文次成為其中一個保護(hù)小區(qū)“嘎啦革(音譯)”山溝的頭人,帶領(lǐng)山溝里的五戶牧民清理垃圾,也幫助安置被熊襲擊的牧戶。

全村活動中的才旦文次 本文圖片除特殊標(biāo)注外,均為三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會工作人員拍攝

同年,SGR在甘達(dá)村推動建立了“甘達(dá)生態(tài)馬幫”。“馬幫”是青藏高原地區(qū)千百年來傳統(tǒng)的交通運(yùn)輸方式。進(jìn)入近現(xiàn)代,草原上的馬匹逐漸被更快速、便捷的摩托車、小汽車代替,馬幫的傳統(tǒng)就此沒落。

甘達(dá)生態(tài)馬幫的宗旨為“保護(hù)三江源的生態(tài)環(huán)境,保護(hù)最后的游牧文化,在家鄉(xiāng)牧區(qū)實(shí)現(xiàn)社區(qū)自我造血的可持續(xù)性發(fā)展模式。” 現(xiàn)代文明的沖擊,導(dǎo)致三江源地區(qū)的馬文化等傳統(tǒng)游牧文化逐漸消失。馬幫為想要深度體驗(yàn)草原風(fēng)光和游牧文化的旅游者提供戶外生態(tài)游學(xué)服務(wù),但不同于商業(yè)性旅游接待,“不是游客要干嘛我們就干嘛,而是我們說了算。”才旦文次簡單概括。除了對游客本身有所篩選外,馬幫對每一位游客的行為也做出了詳細(xì)規(guī)定,比如,游客在游覽過程中身上不能帶任何塑料制品。

2020年夏天,馬幫一周能夠接待40人次左右的游客——那是馬幫的“繁榮之年”。2021年,新冠疫情再次暴發(fā),加上合作的旅行社改換了路線,來到甘達(dá)村的游客驟減,馬幫的工作暫時陷入低谷。

即便如此,2016年至今,馬幫規(guī)模仍在逐漸擴(kuò)大:從成立之初的16人到最鼎盛時的23人,再到現(xiàn)在的21人,總的來說,這是一個好的趨勢。離開的兩人全是因?yàn)橐泼竦匠鞘卸鵁o法繼續(xù)留在馬幫里了——他們永遠(yuǎn)脫去了“牧民”身份,也無需再騎馬了。

馬幫成立后,才旦文次被成員們推選為幫主,負(fù)責(zé)馬幫大大小小的管理事宜:從保管馬具、組織開會到監(jiān)督全體馬幫成員,保證每一個人的行動“符合規(guī)矩”。才旦文次向我一條條細(xì)數(shù)那些規(guī)矩:不能喝酒、不能說謊、騎馬的過程中要排隊(duì)……其中最重要的一條是:馬幫是服務(wù)于全村的,一切要為全村利益著想。

馬幫的漢子們

幫主一點(diǎn)也不想當(dāng)幫主

馬幫不是一個以盈利為目標(biāo)的組織,而是全村的“服務(wù)隊(duì)”——作為幫主的才旦文次深知這一點(diǎn)。馬幫每年每人的收入在一萬元左右,其中5%的收入被統(tǒng)一用來幫助村子里的殘疾人、老人、兒童等弱勢群體。雖然馬幫內(nèi)也有意見不合的時候,但在這一點(diǎn)上,所有成員都沒有異議。

馬幫的“公益”性質(zhì)決定了做馬幫幫主不僅賺不了什么錢,甚至是“吃力不討好”。

當(dāng)我問才旦文次“為什么想要做幫主時”,我以為會聽到一個充滿情懷與大義的答案,出乎意料的,才旦文次瞪著他那雙無辜的大眼睛告訴我:“我一點(diǎn)也不想當(dāng)幫主。”

我問他,那選上幫主時,為什么不拒絕?他想了想,說,因?yàn)閰f(xié)會讓他做,他就做了,其實(shí)剛選上幫主時也沒什么高興的。“只是力所能及地做自己能做的事情。”才旦文次解釋道。

幫主的收入和馬幫其他人一樣,面對的麻煩卻多得多。馬幫里,并不是所有人都能信任他——七成的人愿意聽他的安排,另外三成人不肯聽——才旦文次說著,搖了搖頭,他對這種事情沒有任何辦法。當(dāng)然,比起馬幫內(nèi)部的小矛盾,才旦文次最頭疼的還是“沒錢”:5%的幫助經(jīng)費(fèi)常常不夠用。每年冬季,馬幫會邀請當(dāng)?shù)卮髮W(xué)生和僧人為村里的孩子們補(bǔ)課,講授經(jīng)文和科學(xué)知識,補(bǔ)課結(jié)束后,需要向老師支付一定報酬(或說獎勵),這對馬幫來說是一筆不小的開支。由于海拔高、氣溫低,甘達(dá)村的旅游季僅在每年的7月-9月,冬季的甘達(dá)村沒有游客,馬幫的收入幾乎為0。

同樣被“沒錢”困擾的還有才旦文次自己。才旦文次的家庭在甘達(dá)村算不上富裕。由于他忙于馬幫的工作,家里的五十多頭牦牛由他的哥哥幫忙放牧,一家人主要依靠蟲草和牲畜,2020年的收入是兩萬出頭。

2019年,一位企業(yè)家找到馬幫,希望能在“生態(tài)馬幫”前冠以他的名字。企業(yè)家曾為甘達(dá)村的建設(shè)幫過忙,提議改名也是出于好心——馬幫當(dāng)前收入情況并不理想,他認(rèn)為將馬幫掛上他的牌子能夠吸引更多的游客。然而,才旦文次拒絕了企業(yè)家的提議,他的理由是:“如果馬幫變成個體的東西,就無法為全村的團(tuán)結(jié)起到作用了。”只有馬幫是“全村的馬幫”,才能長遠(yuǎn)地保護(hù)全村的環(huán)境和村民的利益。

馬幫是有希望的。“不怎么想當(dāng)幫主”的才旦文次堅(jiān)定相信這一點(diǎn)。是怎樣的“希望”呢?水源變得更干凈的希望?草長得更好的希望?村民們生活更幸福的希望?村子更團(tuán)結(jié)的希望?這些希望,一個“生態(tài)馬幫”就能實(shí)現(xiàn)嗎?才旦文次說不上來。但在他的講述中,我反復(fù)聽到一個音為“帕域”的詞匯——是藏語里的“家鄉(xiāng)”。馬幫是有希望的,它能幫助到才旦文次的家鄉(xiāng),而才旦文次想讓家鄉(xiāng)變得更好,所以他當(dāng)了幫主,一年接一年地當(dāng)。現(xiàn)在,“幫主”代替才旦文次的名字成為人們對他慣常的稱呼。不過,幫主更喜歡小輩們喊他“阿克卓巴”,也就是“牧民叔叔”,以至于很多剛來的志愿者誤以為“阿克卓巴”是他的名字。

“他是一個真正熱愛家鄉(xiāng)的人。”當(dāng)你向人們問起才旦文次時,幾乎每一個人都會給你這樣的答案。

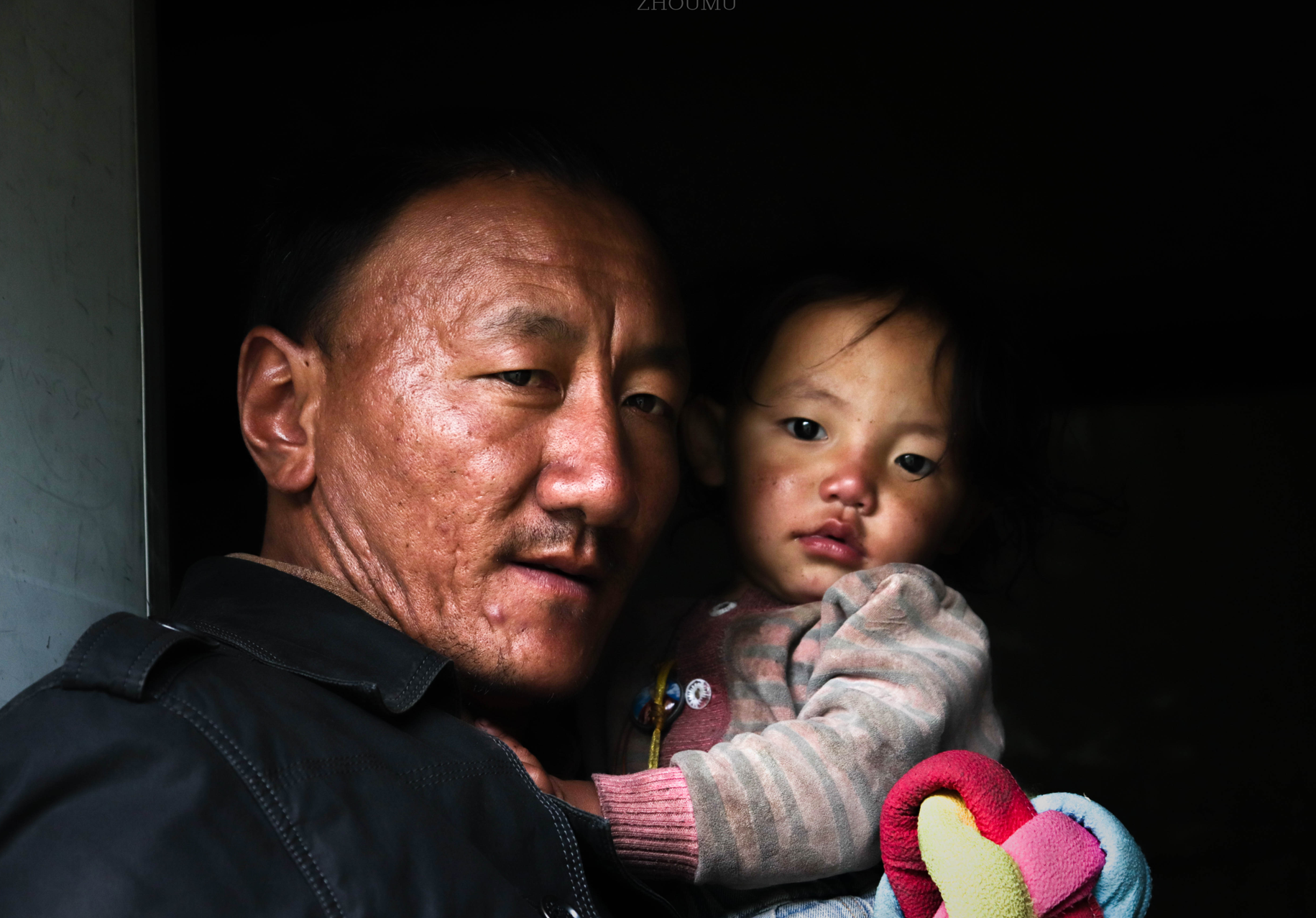

一場馬術(shù)比賽后,馬幫幫主才旦文次抱起一名“小騎手”,同他鬧著玩。

家鄉(xiāng)、成長與馬

才旦文次的家鄉(xiāng)位于青海省玉樹州結(jié)古鎮(zhèn)甘達(dá)村的一條山溝里。夏季,山溝里草場蔥綠,一條小溪從才旦文次家門口流過。鳥和鼠兔是這片草場的常客,但近年由于氣候變化,狼和熊也多了起來,牧民人人自危。

至今為止,才旦文次生命中大部分時間在這片草場上度過。

1992年,才旦文次作為甘達(dá)村第一批學(xué)生進(jìn)入甘達(dá)村小學(xué)開始念書,只念了四年便回到了家里。學(xué)校離家遠(yuǎn),每天上學(xué)要走一個小時山路。學(xué)校教的也草率。第一年,學(xué)生們念了一整年的“a o e i”,第二年,老師說,上一年教的念法不標(biāo)準(zhǔn),我們今年再教一次。才旦文次顯然不是一個好學(xué)生,不讀書,總打架,打架的原因是村里其他小孩總欺負(fù)他,他只好還擊。受欺負(fù)的理由也很簡單:在同一個牧民村落里,住在路邊的家庭比住在草原深處的家庭知道的多,也更富有,因此家住路邊的小孩要欺負(fù)家住草原深處的小孩。

放學(xué)回到家,才旦文次的主要工作就成了撿牛糞和放馬。才旦文次喜歡馬,小時候,那只是一種對于純粹刺激的追求——11歲的時候,他背著家里人,偷偷騎上家里的一匹老馬,那是他第一次自己騎馬;2013年,他開始參加鄉(xiāng)上的馬術(shù)比賽,最高興的時候就是端著槍在馬背上打槍。才旦文次講起當(dāng)時的情形,伸長了胳膊比出射擊的手勢,嘴里念著“砰、砰、砰”,像個小孩兒,神氣極了。后來,馬成了某種象征,象征草原的另一條可能的發(fā)展路徑。才旦文次試圖證明,牧民們的傳統(tǒng)生活方式也能與現(xiàn)代概念相融合,甚至,這會是一種更適合草原的發(fā)展方式——十多年前,小汽車代替了馬匹,帶來了尾氣和垃圾,現(xiàn)在,馬能不能重新代替小汽車呢?

他總盼望著再參加一次草原上的馬術(shù)比賽。雖然他已經(jīng)38歲了,這是一個很難繼續(xù)在馬背上靈活翻騰的年紀(jì)。

才旦文次

才旦文次長了一副典型康巴漢子的模樣——皮膚黝黑,身材高大,有著一張飽經(jīng)風(fēng)霜、遠(yuǎn)超年齡的臉;話不多,偶爾與人開開玩笑。村民們發(fā)現(xiàn),做幫主的這幾年里,才旦文次的思想好像變得更深、更遠(yuǎn)了,也會“說一些深刻的道理”了。

有一回,住在玉樹州的親戚提出,要才旦文次和他的哥哥從草原接到城市里,給他們提供工作。他的哥哥心動了,立刻提出要搬家。才旦文次反問他:“他(親戚)能幫你解決就業(yè),能幫你的孩子解決就業(yè)嗎?”

才旦文次相信,家鄉(xiāng)是牧人唯一的歸屬。

“家鄉(xiāng)”這兩個字,同樣出現(xiàn)在才旦文次對孩子的期待中。才旦文次家中有5個孩子,大兒子16歲了,在州上讀初中。才旦文次希望孩子們都能去上學(xué),讀完書,再回來“為家鄉(xiāng)做一些事情”。他隱隱能想到,到那時,或許將是草原上的環(huán)境與生計的另一幅新的圖景,那時,他或許已經(jīng)老了,只好遠(yuǎn)遠(yuǎn)看著,但孩子們還在這里,他們會是草原的希望。

才旦文次抱著女兒。 賈靜晗 圖

才旦文次明白,關(guān)于家鄉(xiāng),有一些事情不可逆轉(zhuǎn)。比如,“新村”建立之后,移居城市、離開草原的牧民越來越多,摩托車和小汽車代替馬匹成為草原上最普遍的交通工具,傳統(tǒng)的黑帳篷在消失,水源祭祀不再受到這一代年輕人的重視……他的家鄉(xiāng)正在飛馳著改變。才旦文次適應(yīng)著這種改變:他學(xué)會了環(huán)保,用科學(xué)的概念解釋草原的問題,也學(xué)會了攝影,用現(xiàn)代的技術(shù)將家鄉(xiāng)的美好傳達(dá)出去,他重新跨上了他的馬,嘗試著為家鄉(xiāng)尋找一條傳統(tǒng)、生態(tài)與需求相平衡的出路。

馬幫幫主將始終在他的草原上飛馳。

(作者系武漢大學(xué)新聞與傳播學(xué)院新聞系本科生,青海省三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會志愿者)

個人能為環(huán)境做什么?普通人如何在自然中自處?

“普通人的自然”(A New Normal for Nature)專欄將記錄普通人與自然相遇的故事。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司