- +1

圓桌|避免同質化,上海鄉村如何探索“新江南Style”

“全球化”將城市“標準化”的同時,又將一套“流水線”搬到了鄉村,都市越來越擁擠,鄉村越來越空心化,城市和鄉村又共同面臨著同質化、老齡化的問題。

近期“上海鄉村與新江南:景觀與圖像的文化記憶與藝術鄉建”論壇作為上海劉海粟美術館“藝術社區在上海:案例與論壇”項目的一部分展開討論,論壇以展覽中“鄉村認識、鄉村建筑與規劃”為入口,從上海松江新浜的“新江南田園鄉居設計競賽”中的江南風格談起,談及龍泉寶溪鄉竹建筑雙年展的“在地性”“場所精神”和上海崇明做鄉建實驗田的探索,以對如今上海鄉村、新江南,乃至全國的鄉村建設有所啟發。

“新浜鄉居”部分展廳現場照片

參與此次論壇的有上海大學教授、上海市建筑學會鄉村建設專委會主任王海松、藝術家、國際竹建筑雙年展策展人葛千濤和上海易亞源境景觀設計創始人俞昌斌,以及來自松江新浜的基層管理者,其中王海松從事上海鄉村研究多年,也是剛剛落幕的“新江南田園鄉居設計競賽”的評委,葛千濤是藝術家、策展人,也是鄉建的實踐者,他曾集結了11位國際建筑師,為龍泉寶溪鄉開啟了一條國際化鄉村的探索之路;俞昌斌則從事園林景觀設計,他的“崇明鄉聚實驗田”也讓人有所啟發。“澎湃新聞”呈現該場論壇內容。

論壇現場

王海松:鄉村建筑設計的“往后看”與“往前看”

在都市郊區做鄉居,現在成功的案例還不多。我們先來梳理三個詞:都市、鄉村、都市鄉村。“都市”跟“鄉村”的關系就像圍城,鄉村的人都想進都市,都市里有很多人也想回鄉村。都市越來越擁擠,鄉村越來越空心化。通常來說都市鄉村的情況更糟糕,很多大都市郊區現在城不像城,村不像村。

上海鄉村現狀

理想的都市郊區鄉村應該有什么樣的目標呢?我覺得鄉村里應該有緩慢、舒適的宜居社區,同時又有比較方便的服務設施,最理想的狀況是,鄉村應該是讓城里人留戀的世外桃源,是都市人周末想去的地方……當然這可能是我們城里人的想法,如果讓新浜的村民來回答這個問題,答案可能會不一樣。

要實現上述目標,該怎么做呢。首先要改善環境,把基礎設施如交通、市政設施做好,人居環境搞得干干凈凈;第二需要引入人口,引入有創造力、有活力、熱愛鄉村的優質人口,引入新鄉民、引入新產業,鄉村才有希望;還要注重鄉村獨特魅力的營造,依靠當地政府、高校、藝術家的合作,注入情懷,注入新的生活方式,用當地的方式,當地的文化、記憶傳承去發展;還要銜接好投資人、當地居民、投資者、媒體,把這個鏈條建立起來;最后,我們要有恒心、耐心,因為鄉村的改變需要以工匠精神去持續不斷的打造。

“藝術社區在上海:案例與論壇”項目展覽部分現場

其實世界上許多發達國家都曾面臨相似的問題——鄉村空心化、環境污染嚴重、鄉村人口老齡化。日本的一個瀨戶內海藝術節和長岡賢明創立的D&Department(編者注:中國首店在安徽碧山)常常會吸引公眾去探寶。我想,鄉村如果有這樣的藝術氛圍、許多類似的神秘小店,鄉村就會被帶動起來。

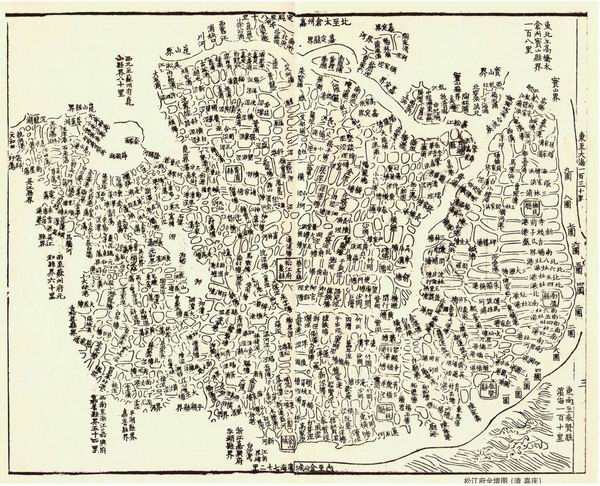

回到鄉居設計話題,上海的鄉村需要什么樣的鄉居呢?作為江南的組成部分,上海地區原來就是一個水網密布的魚米之鄉。在清嘉靖年間的上海地圖中可以看出水系的發達。松江新浜現在還有比較完整的水系。新浜的村落多沿水系呈魚骨狀肌理,水在這邊,成行列式排布的農居與河流是垂直的。新浜的鄉村有荷花,有白鶴,這是非常理想的環境,也是我們的設計基地。

清嘉靖時期上海地圖

這次競賽的作品從建筑方案的風貌特征、形態表現上,我覺得大致有兩個方向,一是往后看,一是往前看,前者比較注重繼承傳統、傳承底色,后者比較注重創新,有國際范。當然,也有一些作品處于上述兩類之間,既有傳統底色,又有現代融合。我把上述三類作品的風格命名為“江南”、“新江南”、“江南Style”。

“新江南田園鄉居設計競賽”(下同)一等獎作品“水墨田居”

如一等獎作品“水墨田居”就屬于充滿“江南”韻味的一類,其人字形的山墻,錯落的屋頂,體現出對傳統元素的汲取;二等獎作品“小生活大實惠的新鄉民生活”等都是堅守本土傳統的典范作品,它們的作品語言很樸實,體現了傳統的韻味。

三等獎作品“九澗宅”

第二種類型我稱之為“小清新”,即底色猶在,現代詮釋,局部有些尺度適宜的小突破,如嘗試一些新材料、新做法、新融合。如三等獎作品“九澗宅”、入圍獎作品“繁衍/鄉居”是兩個在想法上有突破的作品,我很喜歡。前者對建筑的生成方式、邏輯,包括建筑之間的空間組織做了很好的推敲,全部是模數化的體量,可以適應建筑的生長,創造靈活的使用方式;后者的設計非常大膽,它的底層全部架空,有充滿活力的公共空間,可以容納社區活動、茶室、小賣部等,特別適合江南的氣候特征和生活方式。

入圍獎作品“繁衍/鄉居”

第三種類型我稱之為“江南Style”,也暗指其具一定的時尚性、國際范。它們大多敢于引入綠色建材、新型結構體系,造型也比較超前。如三等獎作品“農桑鄰里”就采用了壓型鋼板作為墻板及屋面材料,非常現代,也非常綠色,且它的形態也非常好,尺度、空間是江南的造型語言、構造體系是現代的;入圍獎作品“延展的聚落”全部采用了鋼結構,其屋檐出挑的現狀來源于上海郊區傳統民居,屋面還預留了太陽能光伏板、屋面綠化遮陽等構件的位置,科技感十足;入圍獎作品“屋上田園”就更加江南style了。該作品的設計者來自美國的一家建筑事務所,這次來領獎的是他的父親。這個方案屋頂有造型獨特的天窗,可以做藝術工作室,也適合晚上看星星。

三等獎作品“農桑鄰里”

入圍獎作品“屋上田園”

葛千濤:“鄉建”重在“在地”,模仿西方行不通

“藝術鄉建”是一個沉重的話題,“全球化”將城市“標準化”的同時,又將一套“流水線”搬到了鄉村,于是,同質化成了一種“臉譜”,缺乏“扺抗力”的鄉村,急需探索一種多元的以文化復興為基石的發展路徑,我們希望能為中國鄉村的變革探索一條新的路徑。

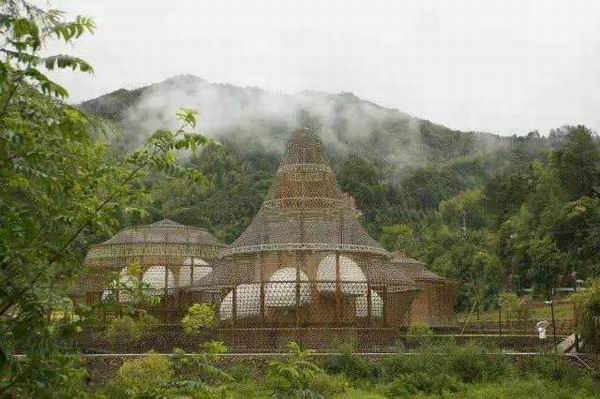

浙江寶溪鄉溪頭村竹建筑俯瞰圖

2016年,我們在浙江靠近福建的溪頭村舉辦“國際竹建筑雙年展”,這個想法萌發于2009年,2013年,我和國廣喬治邀請來自9個不同國家的12位建筑師齊聚龍泉寶溪鄉,“在地”考察踐行,盡管他們對“在地”文化持有不同的見解,建筑設計表達方式也大相徑庭,但精神內涵卻是一致的。他們以超越時空的理念,創造竹建筑的無限可能性,并提出了讓掌握“低技術”的原住民對項目進行參建,以此喚醒鄉村正在流失的文化記憶、生產工藝、生活方式,并以多元不同風格的建筑樣式融入村落的文脈。

設計酒店和青年旅社 安娜 (Anna Heringer, 德國)

龍泉寶溪鄉溪頭村坐落在浙閩的邊界,項目地與古村落遙相對應,整個建筑的形態跟傳統的村落產生一個比對,不同的建筑師作品,在小溪的對岸徐徐地展開。這個村落約是800多人,我們當時去的時候,這個村落大概只有一家超市,只有一個客棧,通過我們四年的建設,目前這個村落大概差不多有20家民宿,整個變化還是蠻大的。

我會選擇寶溪舉辦竹建筑雙年展的原因是,當時去龍泉寶溪鄉溪頭村,發現這個村有7座龍窯,而且距離最近的龍泉市需要兩個半小時的車程。我希望通過竹建筑,復興在地的龍窯文化。

寶溪鄉遍野的竹林

這個項目有10個字,第一個字是“竹”,我們希望用竹作為一種載體,以竹的精神屬性以及它的物理屬性號召建筑師參加;第二個是“在地”,目前我們會發現無論是城市建設、還是鄉村建設都缺乏在地性;三個是“低技術”,強調“低技術”即可以使當地更多的村民參與建設,同時也杜絕城市化的建造方式;最后四個字就是“開啟民智”,我們這個項目主要由村里100多個人參與,慢慢建起來。我們用的材料是村民熟悉的壘石、匣缽,只是我們做了一個2.0的升級版。在建設過程中因地制宜,就地取材如:竹、夯土、壘石、匣缽,通過建筑師的應用,開啟了民智改變觀念,由此,鄉村的生產力、生產資料、生產關系得到了轉換與升級。竹成為建筑的構造物、匣缽變成建筑的外立面,而夯土、壘石的工藝也得到升級。

楊旭在寶溪以匣缽為墻面的建筑

與以模型,或小型的實驗建筑為展出形式的建筑雙年展相比,竹建筑雙年展從始至終都在強調“在地性”,其原則是因地制宜、就地取材、公眾參與,并采用鄉民所熟悉的“低技術”進行“可持續的鄉土建設”。 參加竹建筑雙年展的作品,雖然都是小型單體建筑,但每一位建筑師都充分地尊重在地的文化、地貌與空間。如溪流的位置,路徑的寬窄、建筑的彼此間距,甚至于與原住民農舍的關系。

寶溪鄉居民參與Mauricio Cardenas Laverde設計的低能耗示范竹屋的建設

“國際竹建筑雙年展”很重要的就是在探討藝術如何介入、如何改變、藝術用一種什么樣姿態介入鄉村?并不能因為我們是藝術家,就可以在鄉村肆意妄為地做設計,我請的每一位建筑師他們都把自己放得很低,用一種探尋與好奇去認識這個村落,他們參觀古村落的老宅,了解龍窯的文化歷史,研究項目地的場所。我當時跟他們說雙年展所要表達的核心就是場所精神,如果失去了場所的精神,再宏大的敘事在這里也是不適合的。

當代青瓷藝術館 隈研吾(Kengo Kuma, 日本)

同濟大學阮儀三教授曾來現場參觀我們的竹建筑,一直以來他的工作是保護古建筑,我當時還挺擔心他會批評我們,畢竟我們營造的是非常當代的建筑,出乎我們的意料,他對“在地”的雙年展大加贊賞。

在鄉建中我們也碰到了很多困難,比如:土地的流轉,竹建筑規范,消防等一大堆現實的問題。但我覺得因為這個項目會帶來一種歸屬感,帶來一種對本土材料的自信。

建筑師李曉東設計的“創空間”

現在這個村很有意思,村里民宿幾乎沒有外來人介入,都是村民自己經營的,村里中青年從上海、云南等各地回家建民宿,這個項目最重要的還是喚起當地人的一種文化覺醒,因為中國沒有經歷過啟蒙。我們突然進入當代的社會,出現很多需要啟發的現象,城市不斷變成一個一個同質化的空間,鄉村也是同質化的。

我覺得我們還是要警惕的是不能一味學習西方,也不要簡單模仿。我對北川富朗的項目有所質疑,如果在寶溪用他的方法,用非常當代的藝術去做,我肯定是失敗的,沒有一個村民會認同。就像我們剛剛開始做“竹雙年展”的項目,九成的人是懷疑我們的,他們從來沒有看到過竹建筑,他們也不相信竹建筑能夠成為給當地帶來一種經濟和改變。但是我堅持了四年,我覺得做類似的項目,很重要的還是“在地”,如果你沒有梳理出它的文化脈絡,這個項目是沒有前途的。

陶藝家工作坊 前田圭介(Keisuke Maeda, 日本)

我覺得中國鄉村最大的問題還是二元結構的問題,中國千百年來的歷史,二元結構一一城鄉之間的文化落差一直沒有得到很好的解決,從上海到朱家角,車程差不多50分鐘,你會發現人文環境、觀念差異很大,這種文化上的落差是未來中國城鄉的問題所在。我在“竹雙年展”的四年中來回龍泉100多趟,期間沒有聽到過一場音樂會,也沒有看到過嚴格意義上好的藝術展。去武夷山,只有看到“印象大紅袍”。“印象系列”不能當作文化,文化上的落差是中國城鄉之間一條巨大的鴻溝,為什么我要做竹建筑雙年展,就是要證明藝術如何介入的鄉村,藝術如何用最普通的姿態去跟鄉村產生一次對話,然后每一位藝術家放低姿態,以極大的敬畏心去鄉村做他們每個人應該做的事情。

葛千濤在他設計的雙螺旋石拱橋上

中國的鄉村再也不能出現所謂城市的“宏大敘事”,希望能看到更多跨界的人去做中國未來的鄉村建設,而不是僅靠一些建筑師。

我們目前投資做的兩個鄉建項目——一個在溫州、一個在杭州,這兩個聚落都將以藝術家駐地的方式進行“在地”創作,希望通過“在地”的藝術介入,證實鄉村就可以成為一個自然藝術博物館,而具有內生長力的“大地藝術”就成了自然地貌的一部分,并非植入式的所謂當代藝術。我也不太喜歡城市的博物館,館中陳列的只是標本。我們有那么多美麗的鄉村,為什么不把學生帶到一個鄉村,讓他們認識真正的自然。

正在進行中的溫州鄉建項目

我們的藝術雙年展、博覽會大都承襲的依然是西方美術體制,我就想走出這個“盒子”,用當地的材料,讓原住民參與建設,開啟民智,產生覺醒,從而讓他們重新發現身邊美好的事物。我們在做鄉建,做城市改造,更重要的還是尊重在地的文化。鄉村建設如果脫離了它最本質的東西,就沒有意義了。上海每個月有上百場的展覽,但是新浜有嗎?青浦有嗎?崇明有嗎?沒有。這種城鄉在文化落差只能說是藝術家策展人造成的,我們為什么不能把雙年展放在崇明,放在新浜呢?藝術家是最具有想象力的,如何通過藝術家去發現、去改變、創造一種適合當地發展的循環經濟、綠色經濟……

正在進行中的溫州鄉建項目

我們熟悉的文藝復興并不是一場城市運動,它涵蓋了整個托斯卡納,從建筑、城鄉的邊際線、空間關系都是經過設計的,文藝復興是一次“藝術家+科學”的運動,美弟奇家族和藝術家思考的是如何改變現狀、如何挑戰神學、如何創造未來,文藝復興對我們來說就是一種啟示。

藝術如何介入鄉村,如果我們將雙年展落地新浜,哪怕把一個學校的課題放在新浜,它的意義就是不一樣的。建設家鄉是每個人的一種覺醒,所以我們要把公共資源,把那些有力量的東西放到鄉村,變成一種常態,變成一種機制,而不是簡單的做一些活動。

我想,在座的每一個人要去思考——未來,我們如何去參與到鄉村建設,藝術到底能不能介入?我希望未來的中國,更多的有志者參與到鄉村建設,再造魅力故鄉。

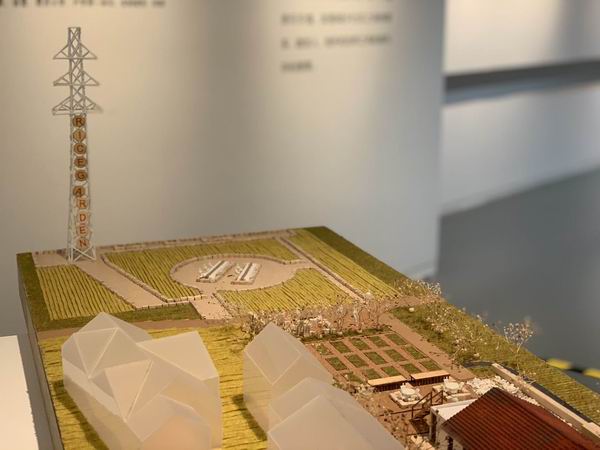

俞昌斌:設計、體驗與時光的藝術

2016年開始,我在崇明做鄉建實驗田,差不多每周去一次崇明,后來慢慢喜歡上了鄉村。我覺得我到鄉村是一個研究的過程。崇明鄉聚實驗田中鄉聚的房子在整個100畝農田的中央。我們用2畝地來做實驗田。從2016年至2019年做了四年,都在這2畝地里面。第一年跟同濟大學的風景園林系的學生合作做了稻田迷宮;2017年在稻田里面做了直徑16米的圓,邀請50個人在稻田里吃飯;2018年我們用崇明農場機械化農業生產形成的稻垛堆了一個金字塔,我們用了大概2000多個稻垛;2019年做了稻田搖滾,在這稻田里面做了一個舞臺,有樂隊在那上面表演。從2016年到2019年,每年的11月份一邊是收割水稻,一邊搞豐收的稻田節慶活動。

展覽中的崇明鄉聚實驗田模型

目前,我們只能用鄉聚公社來做實驗,研究如何進行鄉村振興,讓周邊老百姓賺錢致富。

我是風景園林師,我們做鄉建與建筑師、藝術家有什么不一樣?我覺得要做一個空間,讓人來用,把人吸引到鄉村。而風景園林本身有“跨界”的概念,就是設計與藝術、技術與藝術等多學科的融合,產學研的參與和交流。

2016年,崇明鄉聚實驗田的實驗迷宮

2019年,樂隊在稻田中演唱

我覺得,我們城鄉規劃學科要仔細研究城市與鄉村的關系。將來中國的人口還是大量向城市集聚。鄉村應該怎么突破呢?產業肯定是最重要的,但產業這塊要因地制宜,結合每一個鄉村的實際情況具體分析。我認為當前鄉村最重要的是把城市的人吸引到鄉村,我們這四年在崇明鄉村做的唯一的一件事就是把城市的兒童帶到鄉村。怎么千方百計讓城市的人到鄉村去玩,去住,這是當前鄉村發展最重要的問題。城市人去了鄉村,鄉村就會發展,就會有收益,這是鄉村發展核心點之一。

稻垛山兒童樂園

從這一點來說,我認為要做到以下三點:

第一是要找到爆點。每個鄉村一定要尋找一個獨具特色的點;第二,要通過設計打通游客的體驗,創造出“體驗經濟”的收益。所以說鄉村不僅僅是建筑設計和景觀設計,一定要讓人獲得體驗;第三,鄉村振興一定要做實驗。很多的特色小鎮失敗就是一下子投入了太多的錢,很難收回成本,資金鏈斷裂了。

稻垛集市

在鄉村振興的時候,需要不斷地做實驗。迭代,試錯,不斷轉型,發現是好的方向,就要堅持下去。發現存在問題,就立刻停下來分析思考,判斷是否要轉型。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司