- +1

“藝術社區在上海”論壇:從愚園路到被忽略的上海鄉村

8月8日下午,“藝術社區在上海:案例與論壇”在上海劉海粟美術館啟幕,項目首先以上海為重點,回顧以往城市文化與鄉村文化研究和形成的具體實踐,并以案例展為入口,對相關諸主題展開研討。

從愚園路等上海老街區,到陸家嘴新城,再到寶山、閔行、金山、崇明等被忽略上海鄉村,“藝術社區在上海”從文獻展的角度切入,邀請藝術家設計師與多領域的學者,共同探討藝術與城市、鄉村的共生關系。

展覽現場

展覽以三個展廳,從美術館、策展人、藝術家、設計師的“藝術社區”實踐切入,探討社會美育、社區營造、鄉村建設等議題。

劉海粟美術館館長阮竣把“藝術社區在上海:案例與論壇”看作是一個平臺,把正在實踐和各個學科門類的研究者匯聚一堂,凝聚經驗和信息,在分享與共享中為籌備更好的社區計劃。展覽期間附有8場論壇,以“啟幕”未來更多、更大范圍的研究和實踐。

粟上海·愚園俯瞰

“粟上海”和“社區樞紐站”,連接美術館與社區文化

展覽的首個案例是位于上海長寧區愚園路上的“粟上海·愚園”,展廳中出現了“粟上海·愚園”標志性彩虹長廊的模型,并以照片和文獻的形式展示了該空間改造前后,以及“粟上海”在此舉辦的“日常說:社區影像展”“致愚園路匠人”等活動,從中可以透視出“公共藝術與社區營造計劃”對社區更新和社區生活的影響。

“粟上海·愚園”彩虹長廊模型以及改造前后的照片

以“致愚園路匠人”為例,“粟上海”團隊把曾經散落在街頭角落的檔口,記憶中的日用品和小時候的玩具們“裝進”社區美術館;同時還邀請攝影師為工作在愚園路上的修鞋匠、裁縫等打造個性化的照片,照片和工作狀態中匠人所呈現的不同狀態,在講述其個人故事的同時,也提示公眾生活中一些小小的改造,帶來的或是眼光和生活品質的不同。

“致愚園路匠人”展覽活動現場

“粟上海·愚園”落地于2018年,其初衷是與蔡元培先生在100年前所提出的“社會美育”進行銜接,作為“粟上海·公共藝術與社區營造計劃”第一個落地項目,當時結合空間改造和對愚園路近當代上海都市文化梳理與挖掘,主打上海“腔調”的弄堂生活。在一樓“小菜場”二樓“美術館”的模式下,打造了上海人家的柴米油鹽,以及詩和遠方。

展覽中“粟上海·愚園”區域

而后“粟上海”收到許多的落地邀請,也拓展出更為豐富的合作模式:其中包括落地虹橋地區的、以江南文化建設與地方文創品牌塑造為目標的“粟上海 x 大夏書店·麗寶”,并在見證新中國工業現代化進程的閔行江川路建立了“粟上海·紅園”,在7月的開幕首展中,將在地居民在生活中的創作,與藝術家的駐地作品共同展出,以藝術賦能工業遺存,重新發現江川路和老閔行的文化價值與意義,探索鄉愁之外,社區文化表達的另一種可能。

“粟上海·紅園”的建筑改建模型和首展圖片

把各處的“粟上海”在展廳中連接,不難發現,“粟上海”尤注重“美術館與社區”的關系,強調不把美術館作為社區文化的中心,而是通過美術館的專業力量,幫助各個社區建立屬于自己的獨立空間、尋找獨立的運營模式。而美術館只是搭建一個平臺,幫助根據不同的地理位置和歷史環境構建不同的可能性,社區通過與美術館的交流獲得一種新的體驗和運營能力,從而從自身出發推動本社區的發展。

“粟上海·紅園”開幕首展現場,一位生活在江川路的老人與一件與他有關的作品

與“粟上海”在同一個語境下探索的是藝術批評家王南溟發起的“社區樞紐站”項目,該項目也在“粟上海”同一展廳中呈現,宏觀地閱讀兩個項目,會發現兩者有著相似的出發點和共同宗旨——都是從美術館生發,均希望將藝術和生活理念帶入社區,并創新公共生活和文化,提升城市記憶因素,從而創造新的價值。

展廳中王南溟發起的“社區樞紐站”項目區域

回顧“社區樞紐站”的發展,王南溟回憶說,最初涉足“藝術社區”還在喜馬拉雅美術館,當時工作中會附帶考慮美術館與社區的關系,只是過去還沒有“公眾文化”的概念,只以“群文”的形式推廣。

2018年,王南溟離開館長崗位后,便專門騰出精力討論社區問題,逐漸成了“藝術進社區”的課題。然而,在最初藝術走入基層時,他也感受到大眾對此并不敏感,帶著“可有可無”甚至“不需要”的態度。隨著工作的推進,“社區樞紐站”的概念在摸索中誕生,“樞紐站”的作用也是在專業美術領域、學術界與公共文化之間建立橋梁,把專家引入社區之中,讓更多的市民了解藝術何為。

位于寶山廟行的室外展覽作品。

在這個過程中,“社區樞紐站”也與政府部門合作,把寶山羅涇鎮、廟行鎮中廢棄的打谷場、糧倉等閑置空間改建為“眾文空間”,由策展人和專業管理團隊來具體負責運營,把運營成本不高的小展覽帶到居民的家門口,同時從在地居民日常所見的日出、睡蓮、向日葵等入手,了解莫奈、梵高等藝術家,進而了解印象派、抽象藝術等現代藝術。

“社區樞紐站”寶山塘灣講座現場

將“粟上海”和“社區樞紐站”放在同一個維度觀看,兩者都從改建空間入手,將藝術“注入”到生活中,但“注入”不等于強加觀念,而是以自身的專業性與社區市民之間產生溫和對話。“在社區和在美術館做展覽的概念是不一樣的,美術館是個殿堂,來到美術館參觀的人大多帶著敬畏之心;但把藝術送到街道社區,面對的可能是從來沒有想要參觀美術館的人,就是這種自然而然地‘相遇’,讓我們體會到不能直接把美術館的講述方式帶到社區,而是要預設不脫離現實的內容,改‘敘事方式’變‘聊天方式’,盡量用大眾化的語言去訴說。”王南溟說。

對此,阮竣深有同感。他認為,“粟上海”和美術館的內容和方向是不同的,社區美術館和公共美術館存在著天然的壁壘,“粟上海”的建立并不是簡單地打通壁壘,而是將藝術創意、社區互動有機融合,倡導一種生活方式。

“社區樞紐站”項目在展覽現場的呈現

被忽略的上海鄉村改造

提起鄉村改造計劃,公眾也許首先不會想到上海,甚至會產生“上海還有鄉村嗎?”的質疑,而事實上,在上海這個特大城市版圖的外圍,依舊環繞著鄉村,只是在地標性建筑構架出的繁華不夜城的標簽下,上海的鄉村建設似乎被忽略了。

而在展覽展出和探討的案例,讓人感受到上海的鄉村面積雖然不大,它的品類很全、發展也并不平衡。崇明、金山、浦東、松江等地都有自己的特點,同時上海鄉村如今面對的空心化、老齡化、民居同質化等問題,也是全國鄉村正在或未來將面對的問題。

“新浜鄉居”部分展廳現場照片

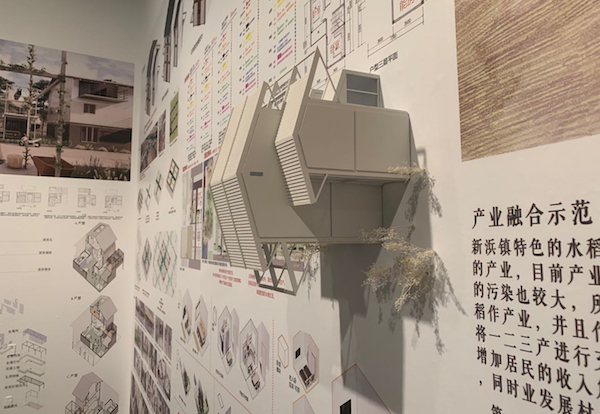

展覽有一個展廳,展示的就是松江新浜在7月31日評選完成的“新江南田園鄉居設計競賽”的獲獎和入圍方案,該“設計競賽”以“新浜鄉居”為設計命題,而入選方案也并非紙上談兵,其中部分將在松江新浜落地。

對于這次鄉居設計競賽,評委之一的上海大學上海美術學院教授、上海市建筑學會鄉村建設專委會主任王海松認為,在上海做鄉村建設和規劃,除了要體現對傳統的理解外,更多需要“向前看”,鄉村人居也應該對標巴黎、倫敦、東京,要引入更多現代化的元素,同樣做鄉村實踐,除了建筑外,最重要的可能是引導,從而能實現比較先進的理念。

“新浜鄉居”入圍方案展示

在入圍的方案中,出現了不少國際化的設計,比如鋼結構的太陽能外墻;一樓架空做公共空間,生活空間在二、三樓等,同時也有相對保守的江南民居元素的方案。而此次參與評選的除了專業人士外,還有生活在新浜的居民,他們的選擇也從側面反應了在地居民的需求,和他們心中“新江南”的模樣。

在看過30余件方案后,展廳中還留出了兩處空白的墻面讓觀眾自己對“新江南”和“田園鄉居”的理解。在王海松看來,“引入新技術的同時,保留鄉村”是一個重要的議題,也是對“田園鄉居”未來的理解。

“新浜鄉居”入圍方案展示

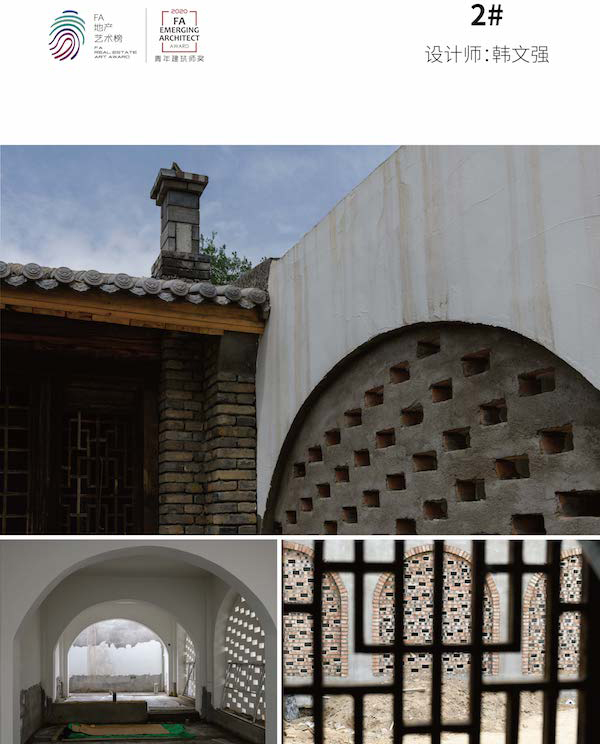

除了建筑學會參與評選、官方推動、最終將落地的“新浜鄉居”外,展覽還呈現了展出了不同語境下的“同濟學生×上海鄉村”和“FA公社/設計師民宿”,其中“FA公社/設計師民宿”是由民間力量發起和推動的關于鄉村的建筑設計獎,而“同濟學生×上海鄉村”是同濟大學建筑與城鄉規劃學院的學生深入鄉村調研后的實驗教學,學生方案因為并不是以落地為目的,充滿了意想不到的、超前的想象力。

而各種設計方案也從建筑、規劃與景觀設計的專業開啟更為廣泛的有關區域性與當代性視野中的建筑環境和文化生態的討論,也希望以此成為鄉建的推動力。

FA青年建筑師獲獎作品展展出的設計師民宿

從城市到鄉村,藝術的改變在身邊

在上海崇明、金山、閔行的鄉建案例中,均涉及社區文化商業綜合體或鄉村建筑、規劃和民宿產業,其中都包含有公共文化服務體系的屬性,而這些綜合體需要藝術專業人士的公益性參與。展覽的最后一部分再次以案例探討社區藝術的創新點,所涉及的區域除了廣袤的鄉村,還包括了陸家嘴、新華路和愚園路等社區項目,其針對不同區域、不同公共文化服務人群、不同的項目有著不同的目標。

陸家嘴“不停車場”現場

展廳布展也更為活潑,“愚園路故事商店”、陸家嘴“不停車場”的“車位”都被搬進了展廳。

其中,陸家嘴“不停車場”是一個風靡全球900多個城市的項目,針對城市中缺乏開放的公共空間的問題,租用停車位打造了一個僅持續兩小時的“公園”,讓人們的想象力在街頭碰撞。“不停車場”在鋼筋混凝土的陸家嘴的落地方法是選定幾個連續車位,轉變其停車的功能,創造一個休閑游憩的創意空間,并引入可吸引行人放慢腳步,放松身心的互動環節,看看它將帶給行人怎樣的體驗和感受。

“愚園路故事商店”被搬進了展覽現場

同樣在路邊,“愚園路故事商店”成為一個承載城市街區記憶的空間容器。無論是生活在愚園路的居民,還是過往的行人,都可以在此留下了屬于愚園路和他們的故事。這些不斷更迭的故事,將居民記憶與當代文化相互鏈接,形成具有愚園路特色的街區文脈。

同時,新華路敬老邨改造則與“粟上海”愚園和紅園改造同樣出自建筑師張海翱之手。善于打造“網紅”地標的他,將新華路上一幢70余年歷史的老建筑變為新華路街區記憶的鮮活載體。在公共空間改造中延續街區記憶的同時,也融入了更多色彩,并加大了公共空間、開放天臺,面對已經到來的“老齡化”社會作出智慧養老、“‘共享’里弄”等的探索。

敬老村改造

這些對城市空間細節的改造,傳遞出建筑本身也是一件作品,“千城一面”的狀態需要打破,同時對于舊城改造、城市更新等議題,也提出了“生活方式的改造比空間改造更重要”的觀點。

2018 寶山羅涇藝術家老羊以稻草為素材創作的作品《長江蟹》

在同一展廳的藝術鄉建案例中,金山水庫村,崇明鄉聚實驗田、閔行田園眾創藝術社區等均展示了其不同性,而不約而同的是崇明鄉聚、閔行田園眾創和寶山羅涇的鄉建中都以農田里的稻草為創作素材,由藝術家的介入,村民共同參與創作,就做成一個類似“秋收祭”的小藝術節,以慶祝豐收。

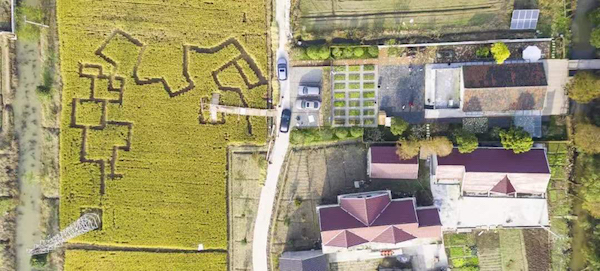

2016年,崇明鄉聚實驗田的實驗迷宮

“鄉聚公社”的聯合創始人俞昌斌把“崇明鄉聚實驗田”定位為“有審美的鄉村,有溫度的歡聚”,他認為這是建筑設計、景觀設計與藝術的結合,也是行為藝術、大地藝術,還是體驗的藝術和時光的藝術。從2016年的“稻田迷宮”到2019年是“稻田搖滾”,都是基于同樣兩畝地的變化。

2019年,樂隊在稻田中演唱

在鄉建中,一些看似微小的介入,卻是吸引當地居民對在地文化重新認識,吸引著城市人探究鄉村的生活方式。

展覽現場

當然,“藝術社區”并不是一個純粹的藝術或藝術理論專業,也不是純粹的社會學專業,而是社會學和藝術的結合。“藝術社區”正是在“社會學”與美術館領域建立了通道。藝術家進入社區與老百姓交流,像人類學家一樣做田野調查,但藝術更像是“前哨”,以其參與性和親和力帶動人氣,又啟發其他社會學學科的思考。

展覽中工作坊體驗照片

在展覽開幕后,“社區與社工藝術家身份:一種藝術生態與一種社會互動”開幕論壇也在劉海粟美術館啟動。論壇邀請了張佳華(上海市浦東新區陸家嘴社區公益基金會秘書長)、老羊(自由藝術家)、耿敬(上海大學社會學院人類學民俗學研究所、上海大學教授)、潘守永(上海大學特聘教授、博士生導師、圖書館館長)四位嘉賓分別從不同視角分享他們對此話題的見解。展覽期間還將舉行8場論壇,論壇的主題都是從工作案例和經驗中逐步探索而來,是“藝術社區”營造中需要討論的內容,也是目前遇到問題的概括。而8場論壇得出的不是一個結論,而可能是一場無休止的研討的開始。

論壇圖片

展覽將持續至9月22日,未來還將延伸至各街鎮實體,并形成有實踐為支撐的理論梳理,面向長三角乃至全國持續互動。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司