- +1

后疫情社區(qū)·融合|封閉社區(qū)里,仍有生長中的公共空間

6月16日,北京市宣布將突發(fā)公共衛(wèi)生事件響應(yīng)級別調(diào)整至二級,此時距離6月6日零時北京下調(diào)響應(yīng)級別至三級僅過去了10天,剛打開不久的社區(qū)重回封閉式管理。

疫情期間,即便那些原本四通八達的上海老弄堂也被封閉起來,小區(qū)邊門緊縮,嚴控卡口,人員進入時需要測溫、查證、驗碼、登記。幾個月的居家期讓很多人開始習(xí)慣這種非常狀態(tài),保持社交距離,退守個人空間,警惕他者,甚至樹起心理上的“門禁”。

這似乎與近些年的開放式街區(qū)浪潮有些相悖,2016年,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》,提出推廣街區(qū)制,逐步打開那些封閉的住宅小區(qū)和單位大院。此次疫情會造成社區(qū)的轉(zhuǎn)向嗎?

非常時期,一些社區(qū)試圖探索圍墻內(nèi)的公共性,從組織志愿者參與疫情防控,梳理閑置的公共空間,到發(fā)掘社區(qū)能人,發(fā)現(xiàn)內(nèi)生的需求和資源。

社區(qū)的封閉式管理會不會成為新的長期趨勢?社區(qū)中人與人之間會重新確立邊界嗎?在物理空間和心理防備的“社交距離”下,社區(qū)如何融合?帶著這些問題,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)市政廳探訪了上海的幾處社區(qū)。

房東和租客

嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)位于上海西北郊,2001年國際汽車城建設(shè)后,這里逐漸形成了一些居住型社區(qū)。陸巷就是其一,它由幾個行政村動遷安置而成,如今生活著680多戶居民。

自住之外,陸巷近半數(shù)的“農(nóng)民別墅”對外出租,有房東分出一些閑置的單間作為出租房,也有的房東已經(jīng)搬離安亭鎮(zhèn),將整棟樓房委托給二房東管理。

租客人數(shù)眾多,但對社區(qū)管理者而言,他們卻一度面孔模糊。一些整棟出租房被分割成多個單間,人員流動性較大,有時連房東和二房東也說不清他們是誰,來自何處。一位居委會工作人員表示,陸巷的很多租客從事的是快遞、外賣、保安等服務(wù)性行業(yè),早早出門,等到下班回來已是深夜,人口協(xié)管員很難和他們“打上照面”。

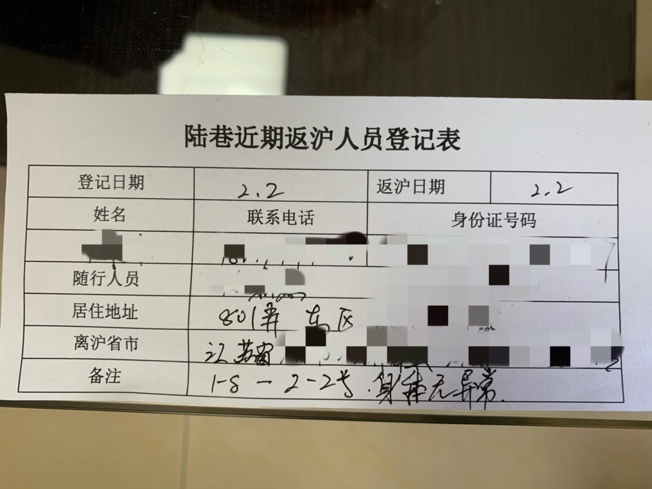

直到新冠疫情到來,防控要求對所有住戶進行排查登記,陸巷才弄清楚社區(qū)內(nèi)的快遞員人數(shù)和來源地。1月底,春節(jié)長假未盡,已有返滬者抵達,返滬高峰出現(xiàn)在2月10日前后。

和許多高出租率住區(qū)一樣,疫情防控期間,排查工作落在了房東和二房東身上。陸巷居委與居民代表牽頭,協(xié)商出了一套“房東責(zé)任制”,每個房東或二房東需要簽訂承諾書,不錯漏一人。

疫情期間,陸巷不再接受陌生的新租客。房東和二房東需要提前與每個租客取得聯(lián)系,確認其出發(fā)省市和返滬時間。抵達后,由他們將租客領(lǐng)回住處。14天居家隔離期間,租客每天和他們報備體溫,有的房東也會幫忙采買生活物資或清倒垃圾。

在健康碼推出之前,陸巷人自制了一套“三色出入證”,紅色代表曾來自高危地區(qū),黃色代表從非高危地區(qū)剛剛返滬,仍在14天隔離期內(nèi),綠色則是未出上海市或已結(jié)束隔離者。

但總體來看,租戶仍然相對弱勢。復(fù)旦大學(xué)國際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院副院長熊易寒曾表示,疫情期間,許多租客被小區(qū)或房東拒之門外,他們的合法權(quán)利沒有得到足夠的保護。

疫情期間,無論中心城區(qū)還是遠郊,社區(qū)基層管理人員都面臨人力緊張。社區(qū)志愿者發(fā)揮了巨大作用,澎湃新聞曾報道過武漢社區(qū)里的一名“食物獵人”。

在陸巷,房東和二房東的作用在疫情緩解后仍延續(xù)著,被納入社區(qū)自治。最近,他們嘗試解決農(nóng)民別墅里的“群租”問題。

2011年上海市出臺《上海市居住房屋租賃管理辦法》,2014年制訂了《關(guān)于加強本市住宅小區(qū)出租房屋綜合管理的實施意見》,對群租房給出了多種界定。只要滿足以下情形之一就屬于“群租”:將單位集體宿舍設(shè)在住宅小區(qū)內(nèi),將一間原始設(shè)計為居住空間的房間分割、搭建后出租,或按床位出租,將原始設(shè)計為廚房、衛(wèi)生間、陽臺和地下儲藏室等非居住空間出租,任一出租房間的人均居住面積低于5平方米,任一出租房間的居住人數(shù)超過2人(有法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)關(guān)系的除外)。

但這一標準主要基于中心城區(qū),城郊的農(nóng)民別墅并不完全適用,比如對人均居住面積的標準界定。在陸巷,通常一整棟二或三層的別墅面積約為250至300平方米,一些已經(jīng)“冗員”的房屋,人均居住面積也超過了5平方米。

經(jīng)協(xié)商,陸巷的房東和二房東們同意了一個額外指標,出租間數(shù),每一棟整套出租的最大間數(shù)為9間房。

此外,他們還在制定新的停車管理辦法,及垃圾分類與清運方案。

社區(qū)園藝中的自治者

陸巷人回憶,參與自治起步于疫情前。

最早,陸巷常有居民占用公共綠地,開辟成私家菜園。2017年,一些人開始在自己的院落中種植花卉。不久,幾個居民代表在居委會推動下成立了一個名為“薔薇滿巷”的自治委員會,從陸家巷路225弄小區(qū)開始,在公共區(qū)域和小區(qū)主干道兩側(cè)種植薔薇。

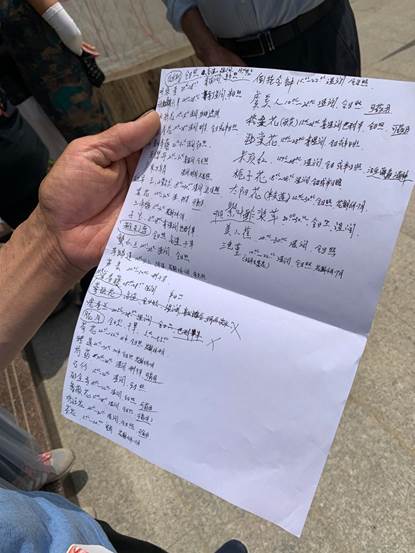

很快,種花者眾。退休賦閑的房東,隨子女搬到上海居住的租客,都開始購買種子、花苗,互通有無。

經(jīng)協(xié)商,社區(qū)內(nèi)一些閑置土地被開辟出來,成為公共空間,由大家商量種什么,并安排輪班進行養(yǎng)護。

一塊健身步道的中央被種上了格桑花,另一處原本閑置堆滿雜物的雜草叢被開辟成了可食用玫瑰園。通過種花,陸巷人開始慢慢和鄰居熟識。

陸巷225弄小區(qū)中心位置有一處小花園,設(shè)計、建造花園的過程中,一位古猗園退休的園藝師成了主力。

鐵路局退休的王龍根也是個種植高手,他熱衷于“造景”,廢棄的鐵絲、輪胎、空心磚和石塊,都被改造成了花盆、鐵藝裝置和魚缸。不久,他隔壁的一戶租客也加入進來,討教經(jīng)驗。

我們曾報道過浦東中大苑小區(qū)的花友會,同樣通過種植,人們逐漸認識社區(qū)內(nèi)的能人,加入社區(qū)自治。

同濟大學(xué)社區(qū)花園與社區(qū)營造實驗中心主任劉悅來告訴澎湃新聞,種花種草并不只是為居住環(huán)境“涂脂抹粉”,近些年社區(qū)園藝愈發(fā)成為一種社區(qū)營造的方式。人們開始找尋身邊的閑置空間,從設(shè)計、施工到建成后的維護管理,都由居民協(xié)商完成。

“疫情造成的非常狀態(tài)下,社區(qū)花園,社區(qū)圍墻內(nèi),那些基于鄰里信任而生的小微綠色空間成為人們難得的喘息之處。”

以上海為例,疫情期間,共有251座城市公園和7座郊野公園閉園,此前各區(qū)推進的社區(qū)活動空間(如徐匯區(qū)的鄰里匯、楊浦區(qū)的睦鄰中心等)也因老年人、兒童等易感人群聚集而被關(guān)閉,人們退守社區(qū)。

劉悅來也是民辦非營利機構(gòu)“四葉草堂”的創(chuàng)始人。疫情期間,他們發(fā)起了一項名為SEEDING的計劃。四葉草堂參與發(fā)起了多個社區(qū)花園項目,比如楊浦區(qū)的“創(chuàng)智農(nóng)園”,但這次,他們設(shè)想了一種更為“極限”的狀態(tài)——如果人們的活動僅限于一樓之內(nèi),人們還能做什么?

劉悅來認為:“疫情讓人們意識到‘近鄰’的重要性,很多人從未如此關(guān)心對門的人,甚至可以說是一種‘擔(dān)心’,擔(dān)心對方是不是去過武漢,是不是從高危地區(qū)回來的,或者子女是不是回國的留學(xué)生。但另一方面,人們又會發(fā)現(xiàn),好的鄰居可以幫一些獨居老人代購,清理垃圾,也可以在關(guān)鍵時刻提供幫助。”

SEEDING計劃鼓勵參與者制作“種子接力站”,發(fā)起者會放置在快遞架、樓道、信箱等公共區(qū)域內(nèi),人們可以無接觸式領(lǐng)取種子或花苗,也可以掃碼入群,參與打卡。目前已有600多人加入SEEDING計劃,形成多個小組,完成的種子接力站有50多個。這個網(wǎng)絡(luò)化的行動也拓展到多個城市,形成互動。

比如虹口的秀苑小區(qū),一個種子接力站樣式簡單,就是一盒雞蛋。紙板上寫明“游戲玩法”:歡迎自取雞蛋,但你需要送還蛋殼,還可以附帶一粒種子,等到發(fā)芽后可以共同商量在小區(qū)內(nèi)的荒地上種下。樓組長也在紙板上留言,很快樓內(nèi)第一次建起了住戶微信群。

劉悅來認為,理想狀態(tài)下,通過社區(qū)園藝可以促成社區(qū)自治共同體的萌芽,它不僅是行政力量的末端,居民可以發(fā)現(xiàn)需求,也能夠通過協(xié)商、共治解決問題。“如果說一些空間較大的社區(qū)花園解決的是‘最后一公里’的社區(qū)參與,那么SEEDING試圖解決的是‘最后一米’的近鄰信任,這是韌性社區(qū)最需要連接卻也最難突破的環(huán)節(jié)。”

圍墻內(nèi)待發(fā)現(xiàn)的公共空間

“人們常認為,這些看起來有些‘野生’的社區(qū)農(nóng)藝、花藝只是小打小鬧,并不美觀,但社區(qū)花園實際上是城市人最后一塊‘自由陣地’,是人與自然、人與人的互動空間,相比城市的綠化和公園,人們只能觀看,卻無法參與,施加影響”,劉悅來表示。

近些年,隨著“美麗家園”等自上而下的老舊小區(qū)改造,一些小區(qū)在修建停車場、改造屋頂?shù)让裆椖康耐瑫r,也在梳理著內(nèi)部的閑置空間。也有人自下而上,自發(fā)地收拾起家門口的荒地。

同濟新村的住戶張永梅參與了SEEDING計劃,疫情讓她得閑,收拾起院子和門口的荒地。

和很多老小區(qū)一樣,同濟新村有著復(fù)雜的產(chǎn)權(quán)關(guān)系,有的樓宇屬于校產(chǎn),有的土地是共有產(chǎn)權(quán)。同濟新村曾是同濟大學(xué)的教職工家屬院,最早的樓宇建于1954年,最晚近的則在1990年代,跨越近半個世紀。

一些樓宇在設(shè)計之初只作為過渡性用房,使用壽命只有5年,但仍留存至今,無人居住。限于人力和預(yù)算,物業(yè)只能維持基本的門衛(wèi)和垃圾清運,許多地方雜草野蠻生長。

疫情期間,張永梅把院子的門打開,成為一處半開放的空間,樓上人家的孩子干脆把兩只雞寄養(yǎng)在這里。她也逐漸向院子外的荒地上那些無人看管的雜物堆上“擴”。

張永梅的院子雖位于新村的角落,但被不少散步路過的居民發(fā)現(xiàn),這些新村鄰居幾乎是看著她的院子逐漸改變。人們可以自行進入?yún)⒂^,也可以領(lǐng)取免費的種子、花苗和雞毛菜等。因為植物,張永梅很快和新村里的另幾戶“造園者”搭上線,他們互相討教經(jīng)驗,或是分享幾株新鮮植物。

隨著疫情緩和,這些院落吸引了不少新的參觀者。除了新村內(nèi)的老少居民,也有鄰近寫字樓里的上班族。張永梅表示,“公園和綠地通常不太會發(fā)生變化,但新村總是在變化中。”

張永梅提到楊浦區(qū)的“明星”社區(qū)花園創(chuàng)智農(nóng)園,最早是國定一社區(qū)和創(chuàng)智坊小區(qū)間的一片荒地,劉悅來稱這是一處“消極”的公共空間。經(jīng)過三年的培育期,創(chuàng)智農(nóng)園逐漸完成了“交棒”,其治理結(jié)構(gòu)中越來越凸顯出“社區(qū)互助會”的價值,這是由社區(qū)居民組成的在地力量。

有一群共建人,共同探索多樣化的社區(qū)活動,張永梅稱這是一種理想模式,她也希望自己的小院能由專人打理,對更多人開放。但目前,在同濟新村這樣的老小區(qū),待活化的空間不少,共建者卻并不多。

封閉社區(qū)的另一面

以上案例讓我們看到了社區(qū)自治的兩種形態(tài),一種是居民通過自治項目產(chǎn)生連接,并在社區(qū)遇到緊急情況時,加入社區(qū)治理中,減輕治理者的負擔(dān);另一種是在社會組織引導(dǎo)下,居民開始自發(fā)行動,與社區(qū)發(fā)生關(guān)聯(lián),并逐步根據(jù)自己的需求,營造出居民自己運營的公共空間。此次疫情中,這兩種形態(tài)都起到了作用。然而,在千千萬萬封閉社區(qū)中,用自治來解決問題的案例鳳毛麟角,在沒有自治基礎(chǔ)和意識的社區(qū)里,解決方案往往是利用技術(shù)手段實現(xiàn)更嚴格的管理。

目前,嘉定區(qū)正在推進“社區(qū)管家”體系,街道與各社區(qū)分不同層級,不同于傳統(tǒng)不同條線分立,“社區(qū)管家”需要掌握住戶的各類信息,理想狀況下,他們也會發(fā)掘社區(qū)能人,加入社區(qū)共建。

疫情稍緩,但和很多小區(qū)一樣,陸巷的幾個小區(qū),“邊門”尚未打開。從治理角度,維持封閉狀態(tài)可以節(jié)約管理成本,可以避免外來人員進入,提升小區(qū)內(nèi)的安全性。陸巷共有4個小區(qū),其中唯一一個無法完全封閉的小區(qū)是“東區(qū)”,那里尚有幾個自然村,道路和出入口縱橫復(fù)雜。

安亭鎮(zhèn)正在推行電子門禁卡,要求所有住戶,包括房東和租客都需要實名制登記,并與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),電子化管理。疫情之前,上海已經(jīng)開始推行智能安防社區(qū),截至2019年9月,已有3400個居民小區(qū)完成了升級,加裝了電子門禁。疫情期間,一些小區(qū)還試點了人臉識別門禁系統(tǒng)。

但也有人對“無處不在”的監(jiān)控和隱私表示擔(dān)憂,特別是人臉識別等新技術(shù)的運用。中國科學(xué)院信息工程研究所、信息安全國家重點實驗室主任林東岱曾表示,“建立人臉信息和其他個人信息數(shù)據(jù)庫是有必要的,但這些數(shù)據(jù)庫如何管理、運用,還需要明確的法律規(guī)范與約束。人臉識別技術(shù)應(yīng)該應(yīng)用在哪些領(lǐng)域,在使用該技術(shù)的過程中又該遵循哪些規(guī)則,這些都亟待法律制度進一步界定。”

后疫情時代,非正規(guī)的經(jīng)濟和居住形式會消失嗎?國際勞工組織(International Labour Organization)近日發(fā)布了一份簡報,受疫情和封城等防疫措施的影響,全球非正規(guī)經(jīng)濟中的零工者面臨危機。由于沒有失業(yè)保險或醫(yī)療保險,手停則口停。

零工者為都市生活提供便利,也讓市場經(jīng)濟更為活躍。很多零工者生活在居住成本較低的地方,由于設(shè)施老化,疫情中暴露出一些風(fēng)險。比如6月12日,廣州市通報了一起城中村糞水傳播事件,因排污管道破裂,糞水污染環(huán)境,引發(fā)居民感染。

劉悅來稱,應(yīng)通過設(shè)計等方式補救這些公共衛(wèi)生的薄弱環(huán)節(jié),避免“一刀切”式清理的懶政,社區(qū)在居民自治的過程中應(yīng)納入多方聲音。

“理想狀況下,城市應(yīng)是一個復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng),人員結(jié)構(gòu)、居住形態(tài)和生計方式都存在多樣性。”

關(guān)于“后疫情社區(qū)”

2019年,“社區(qū)更新觀察團”走進上海5個社區(qū),聽社區(qū)實踐者分享在地經(jīng)驗,與關(guān)注社區(qū)議題的人,一起漫步、觀察和討論。2020年,社區(qū)成為了抗擊疫情的一線,后疫情社區(qū)將有哪些變化?社區(qū)治理會有哪些轉(zhuǎn)向?我們將在“融合”、“治理”和“數(shù)據(jù)”三個主題下,繼續(xù)觀察,探討社區(qū)的未來。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司