- +1

滄桑“廢墟游”:讓廢棄空間變“廢”為寶

上海長興島疑似擱淺的廢棄船舶,成了市民打卡地,但也引發安全預警。海事部門表示將盡快拖離船只。

在新的傳播模式影響和文旅升級的需求下,我們應當如何看待一些“非景點”甚至廢棄空間成為人們喜愛的旅游打卡對象,甚至火出圈?如何重新認識城市中的廢棄空間或裝置的文化屬性,更好“使用”它們,賦能城市文旅?

“廢墟游”背后的文化尚待被充分認知

擱淺船只為何會成景點?這背后有深刻的文化根源。“廢墟審美”,18世紀興起,19世紀中期達到高峰。這即是文學史上的浪漫主義時期、建筑史上的“哥特復興時期”。當時的公園設計也一方面追求自然式布局,另一方面會人為設置“廢墟風”小品,模擬意大利南部、埃及和北非的考古遺址,給人“懷古”的體驗。

巴黎肖蒙山丘公園建造了一座蒂沃利灶神廟的復制品。

經歷了“一戰”和“二戰”的反思、“冷戰”核恐懼、廢土朋克等政治和文化現象,“廢墟旅行”又被“城市探險”這一小眾文旅行為所繼承。喜愛“廢墟旅行”的年輕人表示,斷壁殘垣也好,凌亂散落的物品也好,都代表著瞬間的凝固。這些并非是城市破敗的角落,就像人臉上的皺紋,代表著城市的滄桑和沉淀。

阿蘭·德波頓《身份的焦慮》里也有一段寫廢墟情結:“就如同廢墟是無限時間的代表一樣,與無限的時間相比,我們虛弱的、短暫的生命與飛蛾或蜘蛛的生命一樣微不足道。”

可惜,“廢墟審美”似乎還未受到文旅部門的充分重視,相反,這些城市的剩余空間往往被視為城市管理的“失敗”,土地利用率過低,亟待更新。

甚至一些并非真正“廢棄”而是管理粗放的遺址公園也會遭到“二次開發”。例如西安未央宮遺址曾是人跡較少的公園,每年5月底到6月中會有大片野生虞美人開放,在2010年代初的攝影圈很有口碑。但2010年代末開始了“精細化開發,景區化管理”,要做到“三季有花四季常綠”,種植了人工花海,李賀詩中“畫欄桂樹懸秋香,三十六宮土花碧”的悲愴美也隨之消失了。

景區開發模式單一,游客自行探索廢墟游

除了“廢墟游”背后的歷史文化未能被文旅管理部門充分認識外,傳統景點開發和設計模式的單一,也是現在很多游客開始“不走尋常路”,進而導致“廢墟游”破圈的一大原因。

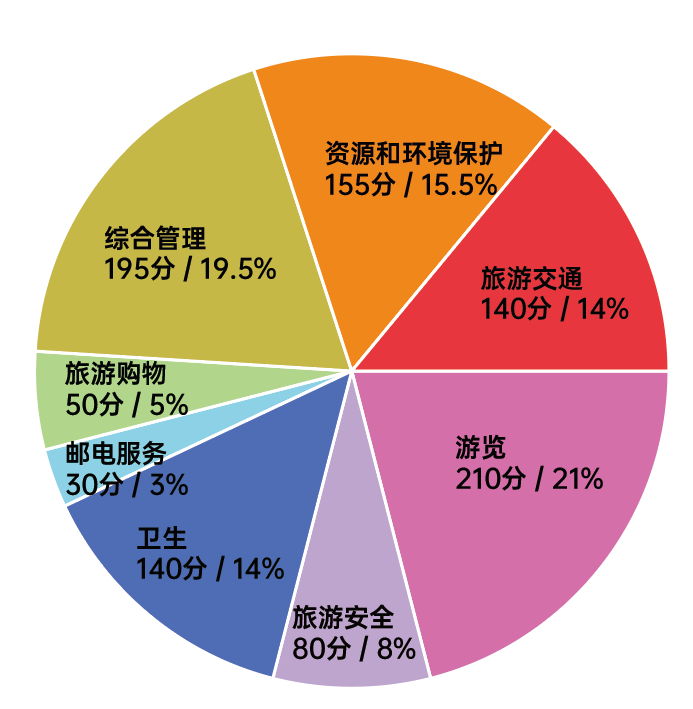

根據《旅游景區質量等級管理辦法》、國家標準《旅游景區質量等級的劃分與評定》(GB/T 17775-2003),以及《旅游景區質量等級評定與劃分》國家標準評定細則,A級景區申報和審批共分為8個大項——旅游交通、游覽、安全、衛生、郵電服務、旅游購物、綜合管理、資源和環境的保護。

景區評定分值比例。制圖:趙忞

可以看到,涉及場景化體驗的標準,狹義而言只有“游覽”一項,打分占比為21%。但包含項目是游客中心、引導標識、公眾信息資料、導游、講解詞、公共信息圖形符號的設置、游客公共休息設施。

分析下來,各項評測標準與游客所追求的差異化體驗感、場景的沉浸感并無直接關系,其中導游、講解詞、電瓶車、仿古商業街、木棧道等元素占據了很大一部分建設成本,也間接導致很多設施被建設得“標準化”“模塊化”,旅游商品的“義烏化”,反而造成負面體驗。

從運營角度看,一些傳統景點的線路設計也不夠多元,只有一兩條行動路線,沒有靈活選擇的可能性。同時,門票價格偏高、售賣模式較差,最終也造成了負面口碑。

過去的旅游學界反思中國旅游模式不夠有創造力,但實際上,一些有創造力的文旅模式因比較小眾,一開始很難被業界所認可,而傳統的景區設計和管理模式,又與“廢墟審美”這類較有創造力的文旅模式并不兼容。

在旅游業分眾化發展的階段,過往并不具有傳統文旅特點的空間,正隨著時代的更迭顯示出其文旅稟賦。例如,在千篇一律的傳統景點中,不少人開始尋找人工干預較少、更具自發生長特性的景點;在講究“性價比”的時期,很多人還會尋找價格更低甚至免費的“野生”景點,作為“平替”;還有人“反向旅游”,尋找一種“被尊重、被重視”的人文環境。

澎湃研究所研究員認為,被追捧的“非景點”“野生景點”既可以被當地政府簡單地視為“問題”,也可以被視為文旅產業邊際拓展的一次嘗試,增加所在城市的旅游場景和體驗。既是挑戰,也是機遇。

化“非景點旅游”為文旅資源,讓城市文旅更具包容性

面對“非景點”空間的人氣,地方政府應該如何管理,接住這可能的文旅機遇?研究員認為以下幾點或可參考:

首先,地方文旅部門應對塑造特別的城市體驗有主動意識,豐富城市體驗,而非局限于景區形態。例如哈爾濱爆火的野生蹦迪派對——“蹦迪巴士”,利用排隊縫隙創造出“非景點旅游”體驗,收獲了相當好的口碑。

其次,地方文旅和住建部門可以更主動地挖掘在國內小眾但在全球范圍內有獨特歷史的審美場景,制定更優質、更有前瞻性和包容性的文旅規劃和城市更新導則。有城市探險愛好者提出,“有一些廢墟完全可以改造成公園,供游人更安全地欣賞,領略時空的美感。”

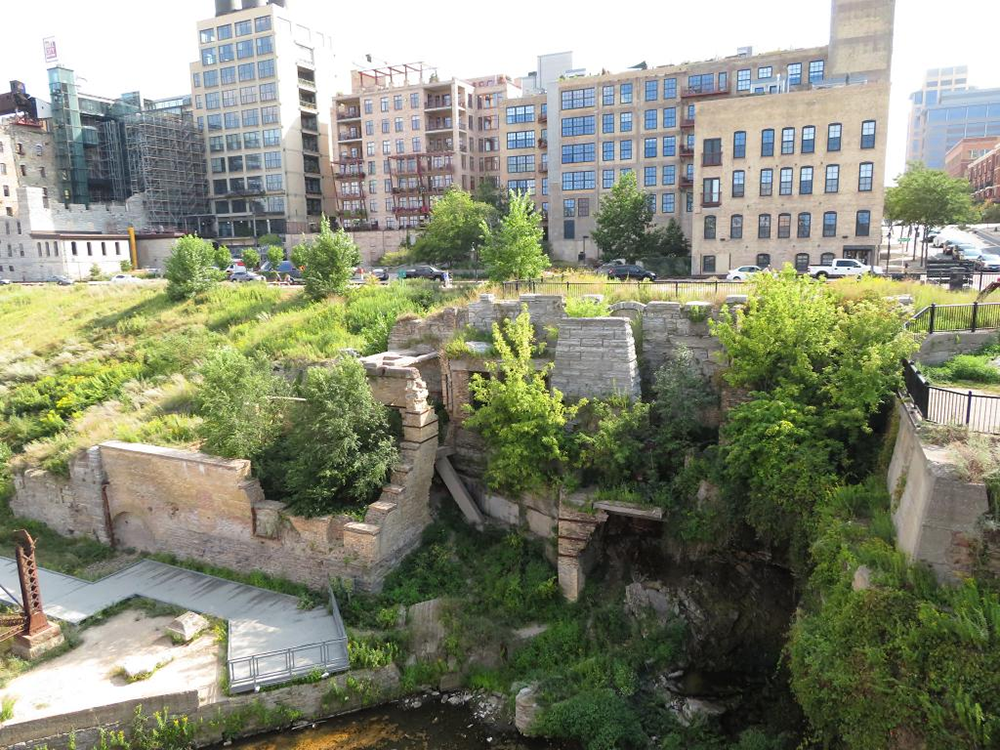

但目前的做法僅限于面積較大的工業遺址的“公園化”,如首鋼園區。如果將“廢墟審美”與口袋公園相結合,讓中小型遺址(例如一個戲臺,一個水泵房)作為“城市家具”存在,在小尺度中營造出差異感強烈的場景,或許更有利于豐富市民的日常審美,以及對本地歷史的關注。

歐美很多城市都有小型的“廢墟口袋公園”。圖為明尼阿波利斯的河畔廢墟公園。圖片來源:www.gpsmycity.com

再次,“非景點旅游”的“公園化”會面臨盈利需求和安全管理的兩難。小眾愛好無法支持盈利所需的龐大人流,完全公共化之后又會造成安全管理難的問題。

為此,澎湃研究所研究員建議,可采用公眾參與或社區營造的方式,讓小眾群體參與到點位的管理中。例如在封閉管理的同時定期開放,采用預約制,讓經驗成熟的城市探險群體定期帶領市民City Walk,將部分“門票”作為“非景區”管理的經費來源之一。但這種做法目前在國內似乎沒有先例,需要更多的討論和研究。

廢墟有暫時性,可能會因為廢棄空間再利用而被拆除,但都是城市場景塑造中的一環。如前所述,廢墟就像皺紋,代表城市的滄桑與沉淀,具有一定的審美價值,廢棄空間管理可以探索更多可能性,為市民和游客提供更多的選擇。

--------

城市因集聚而誕生。

一座城市的公共政策、人居環境、習俗風氣塑造了市民生活的底色。

澎湃城市觀察,聚焦公共政策,回應大眾關切,探討城市議題。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司