- +1

城市哪里不必太聰明,哪里可以更聰明|未來城市大哉問

設(shè)計未來城市,并使其能夠生長,就要思考和理解城市。針對有關(guān)城市的大問題,我們訪談了許多處在前沿的思考者和實踐者,包括建筑與城市規(guī)劃研究者、人文地理學(xué)者、技術(shù)史學(xué)者、互聯(lián)網(wǎng)法學(xué)者、經(jīng)濟學(xué)者、公共管理學(xué)者、未來學(xué)家、政府決策咨詢專家,以及從事城市服務(wù)的企業(yè)管理者,試圖得到一些答案和線索,能夠更好地前行。

所謂科技向善,正是為了免于落入自作聰明的窠臼。作為未來城市的使用者與營造者,在此,我們嘗試回答這個問題:城市哪些方面不必過分聰明, 在哪些方面還可以更聰明。

也就是說,在理解技術(shù)的演化規(guī)律之后,人應(yīng)當(dāng)如何在技術(shù)中保留自己的主動性,能否更為自覺地運用技術(shù),并使之服務(wù)于城市的理想。

這就必須立足于城市演化的規(guī)律,乃至人類生存體驗的本質(zhì),審視當(dāng)下技術(shù)所致力的向度,并且主動思考、總結(jié)和評估。最后形成某種可作為基準(zhǔn)的觀念。

思維的實驗

還是先從科幻說起。很多人眼中的科幻感,是用各種聲光電的硬件,描述對宇宙、衛(wèi)星的想象。而《科幻世界》副總編拉茲認(rèn)為,真正意義上的科幻,和追求酷炫的“科幻感”,根本不是一回事兒。他說,科幻的內(nèi)核,是人本身關(guān)于另一種可能性的思維。在這個意義上,中國目前沒有真正原創(chuàng)的、硬核的科幻園區(qū)。

他舉例說到,比如,如果要測試無人駕駛的技術(shù)水平,自然需要拿一塊空地,做一個實驗場,供無人駕駛的設(shè)備去實際運轉(zhuǎn);但如果要的是設(shè)置一個關(guān)于無人駕駛的故事場景,那么,汽車都可以是假的,只需設(shè)置供觸發(fā)的既定程序,讓沉浸其中的人認(rèn)為是真的,那就實現(xiàn)了科幻的目的。就這個例子而言,表現(xiàn)形式?jīng)]那么重要,科幻本身的核心是,要讓人思考,如果出現(xiàn)無人駕駛,人類社會將變成什么樣,對個人又有什么影響。

進而言之,做這一類思維實驗,甚至不需要用到聲光電。可以用一個沉浸式的法庭辯論場景,讓游人化身觀眾進行體驗和思考,從而意識到,今天自己的抉擇,真能影響到未來。拉茲感嘆,這才是科幻的價值和吸引力之源。

在拉茲看來,技術(shù)影響力越來越大,潛在的破壞力令人憂慮,因此這類思維實驗非常重要。

現(xiàn)實中,要真正依靠法律解決技術(shù)帶來的問題,得經(jīng)過一系列過程:收集證據(jù),再進行基于社會科學(xué)理論的討論,研判技術(shù)如何影響人的生活,進而將這種影響概念化,然后將概念融入法律,還要察覺和探討相應(yīng)法律運行過程中所出現(xiàn)的新問題。

也就是說,法律的形成、制定和運行,因慎重而相對繁復(fù)。追不上技術(shù)的應(yīng)用速度。這是法律本身的局限。為此,需要早些為未來進行設(shè)想,而科幻正是一項非常好的工具。

拉茲也并不諱言,科幻小說的視野也存在局限。如果說,單個創(chuàng)作者能想象的未來,是比較有限的,那么,可以請很多人一起想,會想到更多關(guān)于未來的可能性。拉茲認(rèn)為,無論民間還是官方,人類社會都需要設(shè)置一些關(guān)于未來倫理的思維實驗部門,提前給人類的未來做顧問,需要未來學(xué)家、政府官員、企業(yè)家、學(xué)者,等等,坐在一起認(rèn)真討論。

“站在純科幻的角度說,這件事情未來一定已經(jīng)實現(xiàn)了。否則,人類可能某一天會被戰(zhàn)爭狂人或科學(xué)狂人毀滅掉,到了那個時候,未來的人為了阻止這件事情發(fā)生,會派一個人穿越時間回到今天,讓我們一定要做這件事。”拉茲笑言。

這些事情必須做在前面。以拉茲所見,現(xiàn)實中已有了一些相應(yīng)的雛形。比如,醫(yī)療產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)開始關(guān)注未來的倫理。也許,這類部門會從各個行業(yè)之中生成,最后產(chǎn)生橫向的鏈接。

數(shù)據(jù)的溝壑

諸多新興技術(shù)應(yīng)用,應(yīng)當(dāng)如何納入城市,這不僅是頭腦中的思維實驗,也有過現(xiàn)實中的嘗試。一個廣為人知的例子是,谷歌旗下Sidewalk實驗室的城市創(chuàng)新產(chǎn)品幾乎已要在多倫多水岸落地,但還是中途夭折。

Sidewalk對城市的美好構(gòu)想最終只停留在效果圖上。雖然房地產(chǎn)的開發(fā)成本高企,是這個項目結(jié)束的直接理由,但毋庸諱言,民眾對數(shù)據(jù)和隱私的憂慮,使得項目長期擱淺,才是谷歌退出的最重要原因。

人們的擔(dān)憂并非憑空而來。該項目的參與者說起,Sidewalk所犯的最大錯誤可能是,拿出這樣一種姿態(tài):自己沒有這些問題的所有答案,但很樂意和大家共同找出解決方法,要和政府與公眾進行征詢。而這樣的姿態(tài)沒有獲得信任。

這位參與者總結(jié)說,人們不相信,谷歌的員工在試圖謙遜地共同討論。每個人都認(rèn)為:“在谷歌工作的人都絕頂聰明,如果這些人都說他們還沒有想出辦法,那只能說明他們已經(jīng)想出了辦法,但他們對我們保密了。他們到底想隱藏什么?”

為此,在項目參與者看來,需要在面對民眾之前,把所有關(guān)于數(shù)據(jù)和隱私的問題解決掉。不能留給人們做最壞的打算的想象空間。

不過,要從頭制定規(guī)則并不容易。圍繞信息社會中的“遺忘權(quán)”,已有頗多討論。其背后是人們希望重塑數(shù)據(jù)流通和使用的規(guī)則。整個人類社會,并沒有預(yù)先想好,這些規(guī)則要如何確定。因此這些規(guī)則自出現(xiàn)之日起就傾向于讓掌握數(shù)據(jù)的一方受益。比如,之所以機器會記住某些數(shù)據(jù),不肯將其“遺忘”,實際源于商業(yè)利益——它們來自潛在的消費者。

這是繞不開的一道難題。一方面,個人如果要尋求改變,去劃定自己哪些數(shù)據(jù)可以刪除,哪些不能,會經(jīng)歷非常復(fù)雜的協(xié)商過程。改變規(guī)則的工作,無法由個人一己之力執(zhí)行。更重要的也許是,只有足夠大規(guī)模的數(shù)據(jù),才能從中提煉出有意義的信息,進而支持相應(yīng)部門的決策。個人層面的數(shù)據(jù),倘若沒有達(dá)到規(guī)模效應(yīng),價值就會非常有限。事實上,以個人為中心的數(shù)據(jù)向度,基本不可能塑造出來。

那么,城市中的數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)如何看待和運用?科幻作家陳楸帆也提及,討論城市如何運用AI治理,實際上,關(guān)乎數(shù)據(jù)如何收集和被如何計算。城市未必能收集到所有人的數(shù)據(jù)。而且,人群有多種維度,可用多種方式刻畫,進而納入某種算法。但無論采用哪種辦法,其間總會有某些弱勢群體,被低估或忽略。在這個意義上,需要討論,如何才能尊重市民的天然權(quán)利,在最大程度上尋求向善的公約數(shù)。

不同算法對應(yīng)不同的權(quán)重考量,在不同程度上適應(yīng)不同人群。這意味著,一個復(fù)雜多元的城市,不能只采用一套算法邏輯。陳楸帆設(shè)想,城市每個小的片區(qū),也需要設(shè)置不同的參數(shù),擁有更能適應(yīng)自身狀況的模型。而在大的城市整體結(jié)構(gòu)中,需要統(tǒng)領(lǐng)一些核心指標(biāo),比如,安全管理數(shù)據(jù)、經(jīng)濟數(shù)據(jù)等;不過,對這些核心指標(biāo)數(shù)據(jù)進行觀照和運用,未必要對片區(qū)治理的具體決策產(chǎn)生影響。

數(shù)據(jù)能夠共享,是讓城市更聰明的大前提。在城市政府系統(tǒng)內(nèi)部,數(shù)據(jù)的開放更為重要。萬物云管理合伙人、首席科學(xué)家丁險峰也說到,當(dāng)下,一些地方推動數(shù)字政府建設(shè),后臺系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)可以調(diào)用,在方便市民辦事的同時,也避免了自身成為數(shù)據(jù)孤島。

在更寬廣的維度上,來自政府、企業(yè)、第三部門等各類機構(gòu)的數(shù)據(jù),理當(dāng)有更多互聯(lián)互通機制,而不是任其相互割裂。過程中,要解決隱私安全的問題,還需遵守公平和透明的原則。比如,可以規(guī)定,大型企業(yè)有一定的特殊義務(wù),需要把數(shù)據(jù)開放給中小企業(yè);公共部門的數(shù)據(jù),其目的應(yīng)當(dāng)回歸城市的公共利益,絕不能服務(wù)于企業(yè)的利潤和商業(yè)價值。

另一方面,這樣的數(shù)據(jù)應(yīng)該開放,能為任何人所用。如此,數(shù)據(jù)才能真正賦能于人,讓人獲得主動性。但是,單個人能力有限,效率不高,很難成為數(shù)據(jù)管理和運維的中心。歐洲一些地方,在討論摸索這樣一種模式:一群人建立一個服務(wù)于共同目的的數(shù)據(jù)池。這樣,可以得到有足夠規(guī)模的數(shù)據(jù),至于如何使用和運營,由大家集體決定。考慮到其共同目的大多會在商業(yè)邏輯之外,實際上,這也將有助于整個城市系統(tǒng)的韌性增強。

如Sidewalk項目參與者所說,對營造一個智慧城市而言,這是最重要的問題:如何收集所需數(shù)據(jù),而不煩擾或驚動人們。但實際上,數(shù)據(jù)本身或許不屬于任何一個人,但其權(quán)屬仍需辨析。數(shù)據(jù)池也許是個不錯的辦法,可惜的是,雖然最后提出了這類方案,但為時已晚,相應(yīng)基金會還沒來得及成立,Sidewalk項目即告結(jié)束。

增強適應(yīng)力

技術(shù)的應(yīng)用,能否增強人本身的適應(yīng)力?城市似乎更聰明,但有時讓人無所適從。2021年8月,一位日本盲人運動員在東京奧運村的人行橫道上,被豐田研發(fā)的E-Palette自動多功能車撞倒,盲人跑者雖有工作人員護送,但還是沒有預(yù)料到,這輛車在該停下的時候沒有停。

豐田Woven City項目的參與者,對我們提到這件事。他說,也許需要做更多短柵欄或?qū)в[標(biāo)識,將道路與步行區(qū)域分開。

哪怕到了陌生的地方,盲人也會依據(jù)聲音和觸覺判斷所處環(huán)境,只是需要適應(yīng)過程。如果寄望于對面的自動技術(shù)及時閃避,或被限定在一個被分割出的空間活動,而不能依靠自己的警覺去體察,恐怕,盲人就會更難提升自身的適應(yīng)力,無法充分感受城市的妙處。

固然技術(shù)可以讓城市更聰明,但是,如前所述,技術(shù)無法取代人自身體驗的價值。

不過,事情也有另一面。人的感受方式本身也在發(fā)生變化。進入數(shù)字時代,當(dāng)代人很難忽視所有令人分心的東西。對課堂上高度集中注意力的要求,也是近代才出現(xiàn)的事。但是,哪怕舊的技術(shù)被取代,原有的技術(shù)也不會消失。這也正是系統(tǒng)適應(yīng)力的一部分。

大腦作為可以變化和演進的系統(tǒng),可以更為靈活地適應(yīng)變化中的世界。城市也是同樣的道理。在系統(tǒng)的混亂中,適應(yīng)力才能成長。技術(shù)需要為城市保有復(fù)雜性,而不是迅速達(dá)成明確目標(biāo)。

諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主、行為經(jīng)濟學(xué)家丹尼爾·卡尼曼在其著作《思考,快與慢》中論述到,人做決策時,會調(diào)動兩種系統(tǒng),系統(tǒng)1的運作是無意識且快速的,而系統(tǒng)2則要將注意力集中到用腦力思考的活動中。

許多崗位上的工作變得標(biāo)準(zhǔn)化,有了信息和數(shù)字技術(shù),對其考核和掌控就更容易——比如,萬物云管理合伙人、首席科學(xué)家丁險峰對我們提到,萬物云所進行的保安、保潔等工作,也在依托數(shù)字化技術(shù),實行標(biāo)準(zhǔn)化品控,從業(yè)者需要依照規(guī)章執(zhí)行,但長遠(yuǎn)而言,這恰恰意味著,往后能用機器人本身執(zhí)行的工作,不會再用人去完成。從城市系統(tǒng)而言,一些更為復(fù)雜、需要情感連接的工作,是不可或缺的。

哪怕是實用的科學(xué)發(fā)現(xiàn),也幾乎都源于無心插柳。人們的工作與生活,要具備一定彈性,而不是被安排為固定的日程、路線乃至舉動,這樣才能發(fā)展出可以適應(yīng)變動的能力。有學(xué)者指出,為了能長遠(yuǎn)達(dá)成各種目標(biāo),人們必須在短期內(nèi)拒絕參加目標(biāo)明確的活動。這就要權(quán)衡,何時對未知進行探索,如何對工具進行運用。

當(dāng)然,技術(shù)也在增強城市的適應(yīng)力。日本工程院院士沈振江說到,元宇宙、區(qū)塊鏈等技術(shù)的導(dǎo)入,能夠極大節(jié)約管理成本。比如,虛實結(jié)合也可幫助進行管道維護,讓維修人員根據(jù)傳感器和AR設(shè)備,從地面獲取地下管道的情況。

另一方面,系統(tǒng)充分具備韌性,也意味著可以消化低級的錯誤,不致造成嚴(yán)重后果。實際上,數(shù)字化運維過程中,所出現(xiàn)的大部分疏漏,都源于十分簡單的差錯。或許,技術(shù)需要增強人類適應(yīng)的能力,而不是相反,這也是城市作為復(fù)雜系統(tǒng)的根本。

快與慢

“快與慢”這組概念,也可以用來描述城市系統(tǒng)運行的技術(shù)應(yīng)用:在城市中,人們直覺存在的問題,早已浮出水面,也有依托信息流渠道的解決策略;但另一些尚待認(rèn)真辨析和解決的問題,在普遍的概念中,還并沒有得到與其重要性相匹配的研判,或是當(dāng)下還缺乏解決的能力和手段。

正如AECOM高級副總裁劉泓志所說,當(dāng)下技術(shù)發(fā)展的節(jié)奏,遠(yuǎn)快于我們思考技術(shù)如何服務(wù)于我們工作、生活的速度。技術(shù)一定程度上,可以解決一些城市發(fā)展的普適性問題,如城市住房、交通、醫(yī)療、教育、安全等方面的渠道效益問題,但沒有解決其內(nèi)容生產(chǎn)或品質(zhì)問題。

例如,遠(yuǎn)程醫(yī)療、跨境醫(yī)療、跨技術(shù)領(lǐng)域醫(yī)療都十分發(fā)達(dá),但醫(yī)生以及醫(yī)療診斷能力等,似乎還無法量級化地放大醫(yī)療資源;很多學(xué)生依托移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)接受線上教育,但沒有提升教學(xué)的核心,高品質(zhì)教育知識的生產(chǎn)。

信息技術(shù)渠道背后,要有實際的供給跟上,也需要增進合作交流。清華大學(xué)建筑學(xué)院教授尹稚說起,可以通過直播和二維碼體系,形成數(shù)據(jù)化的農(nóng)產(chǎn)品輸配、溯源管理體系,與有機農(nóng)業(yè)國際標(biāo)準(zhǔn)牌照對接,也可為一些偏遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)民帶來較大的致富機會。而當(dāng)下中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化之所以弱勢,在于冷鏈技術(shù)的普及性和覆蓋度不足,一般常規(guī)性農(nóng)產(chǎn)品幾乎沒有冷鏈供應(yīng),未來農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的品質(zhì)保障層面存在較大缺口。

資本背后的價值倫理非常關(guān)鍵。清華大學(xué)建筑學(xué)院副教授周榕認(rèn)為,高技術(shù)有一個很大的問題,是容易形成壟斷,并天然地和資本結(jié)合。而中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),整體而言是普適性的。在美國走出城區(qū),手機信號便從4G變?yōu)?G,大量非發(fā)達(dá)地區(qū)沒信號,而在中國,哪怕是乘坐高鐵,手機信號都不會斷。其背后反映了人文關(guān)懷。壟斷性技術(shù)如果出發(fā)點向善,最后就能形成普惠。

劉泓志認(rèn)為,過去成功的技術(shù)發(fā)展都是在解決底線問題,現(xiàn)在以及未來技術(shù)發(fā)展的成功更多是目標(biāo)導(dǎo)向的過程,取決于其背后的城市價值觀。而相應(yīng)的目標(biāo)與觀念,還有待依托更多實踐去深入討論。這些問題的思考和處理不會太快,這也許才是更為現(xiàn)實的城市基底。

(澎湃新聞記者 王昀 執(zhí)筆)

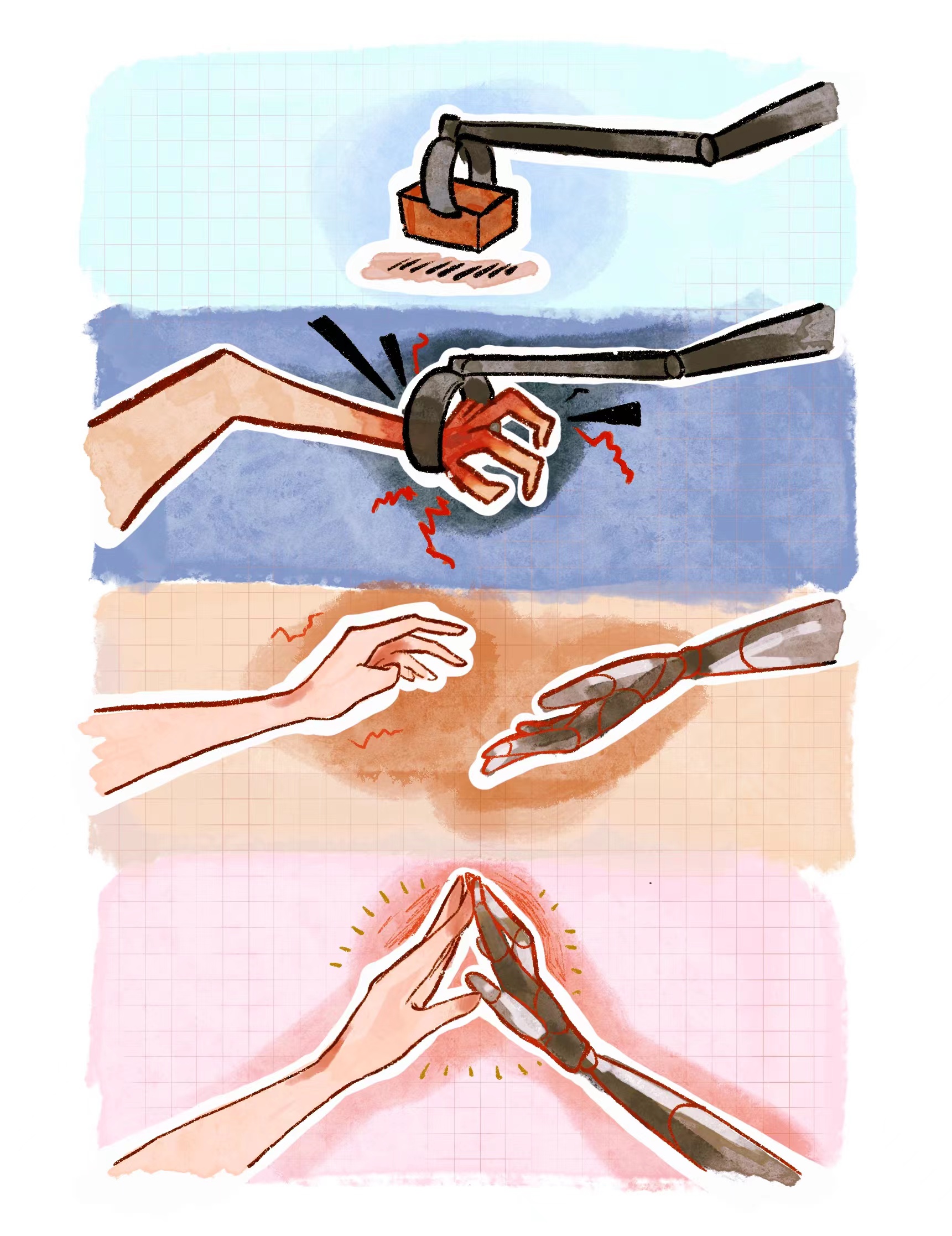

WeCityX團隊總結(jié):新一輪的城市革命無疑是技術(shù)驅(qū)動的。而數(shù)字技術(shù)和能源技術(shù)自然是第一動力。然而,城市到底會變成什么樣子,很多決定因素卻在技術(shù)之外。人性與倫理是技術(shù)的底線和原點,謀定而后動,往往勝過盲目地拿著錘子找釘子;數(shù)據(jù)和隱私是鋒利的雙刃劍,用好則勢如破竹,但一不謹(jǐn)慎就會傷了自己;人和城市的適應(yīng)性不容忽視,應(yīng)順勢而為而非急于求成,技術(shù)可以幫助人,但不要急于改造人。

總之,城市的頂層設(shè)計并不是簡單的系統(tǒng)架構(gòu),而是對技術(shù)與城市關(guān)系做整體性思考。在技術(shù)之外,要多問問,該哪些快、哪些慢、何處快、何處慢。欲速,則不達(dá)。

未來城市大哉問

發(fā)起:騰訊研究院

出品:騰訊研究院 澎湃研究所 清華大學(xué)建筑學(xué)院龍瀛課題組

WeCityX特約觀察:澎湃研究所

訪談執(zhí)行: 劉瓊 李瑞龍 竇淼磊 王鵬 劉莫閑 徐一平 張翼 李孜 王昀 龍瀛 張煒侖 李偉健 張恩嘉

視覺設(shè)計:帝都繪

插畫:耿樂彤 羅渣

媒體支持:澎湃新聞、騰訊新聞、北京城市實驗室BCL、國匠城、一覽眾山小——可持續(xù)城市與交通、全球知識雷鋒、City+、愛范兒

社區(qū)支持:廣宇宙

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司