- +1

正在消失|剝洋蔥

攝影這種媒介,像液體一樣流經(jīng)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的每個(gè)節(jié)點(diǎn),穿過(guò)社會(huì)結(jié)構(gòu)中每個(gè)橫向和縱向的層面,造就了很多邊界未定的文化現(xiàn)象。從任何已有的概念體系去界定這種流動(dòng)的文化現(xiàn)象,很少有成功的嘗試。無(wú)論形式論還是功能論,都無(wú)法周全地解釋這種媒介的興起和廣泛的影響,以及這種影響為什么始終被認(rèn)為是次要的。勉力從繪畫(huà)或某種文學(xué)體裁的歷史出發(fā),去做一種類比的界定,最終得到的往往是一種不甚貼切的比喻,雖然有助于調(diào)動(dòng)那些已經(jīng)制度化的知識(shí),但攝影本身仍然處在一片混沌之中。

博蒙特·紐霍爾(Beaumont Newhall,1908-1993)開(kāi)創(chuàng)的攝影史敘事,約翰·薩考夫斯基(John Szarkowski,1925-2007)嘗試從事的形式主義論述,蘇珊·桑塔格圍繞攝影展開(kāi)的社會(huì)和文化批評(píng),約翰·伯格對(duì)攝影敘事的形式和主題所做的開(kāi)掘,以及羅蘭·巴特借助攝影對(duì)視覺(jué)感知與時(shí)間和記憶的關(guān)系進(jìn)行的別具一格的闡發(fā),都有盲人摸象的特質(zhì),他們對(duì)攝影之本質(zhì)保持沉默,其耐心和審慎值得贊美。唯獨(dú)中平卓馬關(guān)于攝影的寫(xiě)作,雖然主題大體是圍繞攝影之用,有一些是對(duì)發(fā)展中事態(tài)的直接反饋,但那都是表面上的。困擾中平卓馬的所有問(wèn)題,都可以歸結(jié)為本體論疑問(wèn):攝影是什么?

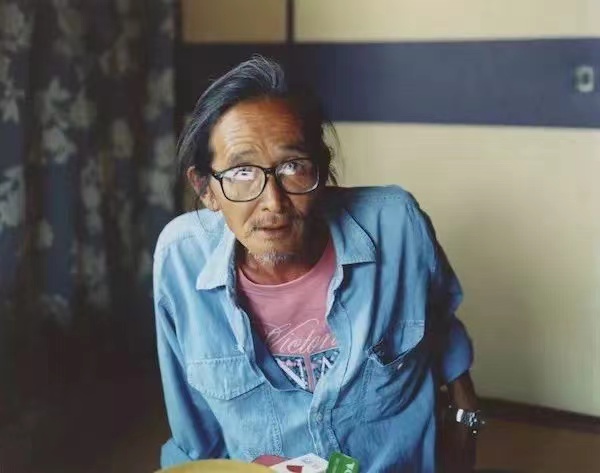

中平卓馬,橫濱,2004年,攝影:Takashi Homma

這個(gè)問(wèn)題在它提出來(lái)的那一刻就過(guò)時(shí)了。這也是中平卓馬同時(shí)代人對(duì)這個(gè)問(wèn)題保持沉默的原因。一件事的本質(zhì)難以言述,有兩個(gè)可能的原因。第一個(gè)可能的原因是這件事復(fù)雜,第二個(gè)可能的原因是本質(zhì)并不存在。攝影之用極為廣泛,幾乎沒(méi)有限制。要從攝影泛濫無(wú)邊的功能、形式和過(guò)程中去總結(jié)其本質(zhì),首先要將攝影的功能、形式和過(guò)程與攝影的本體(不管這本體是事實(shí)還是觀念)區(qū)分開(kāi)。這是個(gè)典型的剝洋蔥的過(guò)程:將看上去與本質(zhì)無(wú)關(guān)的事物剝離之后,得到的只是虛無(wú)。

中平卓馬最先是從形式入手來(lái)探討攝影的。PROVOKE時(shí)期的作品效仿威廉·克萊因的風(fēng)格,并不僅僅因?yàn)檫@種風(fēng)格與攝影主流之間存在明顯差異。中平卓馬希望,采取一種與主流風(fēng)格有強(qiáng)烈反差的形式,有助于反抗制度化的視覺(jué)。所謂制度化的視覺(jué),是大眾媒體通過(guò)照片建構(gòu)的現(xiàn)實(shí)——中平卓馬稱之為“第二現(xiàn)實(shí)”,原本不過(guò)是真正現(xiàn)實(shí)的一道幻影,卻塑造甚至規(guī)定了受眾對(duì)現(xiàn)實(shí)的全部想象。

顯然,照片與受眾之間存在一種不對(duì)等的權(quán)力關(guān)系。這種權(quán)力關(guān)系之所以能夠得到維系,當(dāng)然與國(guó)家和資本對(duì)大眾媒體的壟斷有關(guān),而在大眾媒體之外,民眾并無(wú)其他渠道可以接受信息,由此無(wú)法建立起一種通過(guò)媒介但超越媒介來(lái)把握現(xiàn)實(shí)的眼光。

威廉·克萊因的特殊之處在于,他早在1950年代初發(fā)展出來(lái)的風(fēng)格,不但遠(yuǎn)離商業(yè)攝影,也遠(yuǎn)離主流新聞攝影,同時(shí)與社會(huì)紀(jì)實(shí)攝影中盛行的批判主義敘事視角迥異。這是一種將自己投入到相機(jī)與世界之間的觀察方式,其要旨乃是通過(guò)暴露自己來(lái)理解他人和現(xiàn)實(shí)。形式并非脫離內(nèi)容而存在,相反,形式乃是視覺(jué)特征對(duì)拍攝者、拍攝對(duì)象和拍攝過(guò)程的統(tǒng)合。

威廉·克萊因的影響經(jīng)過(guò)中平卓馬和森山大道過(guò)濾,最終呈現(xiàn)出來(lái)的并非完整的敘事,而是中平卓馬所說(shuō)的“意象”和“詩(shī)意”:通過(guò)對(duì)光線和構(gòu)圖的控制,某些人和物在照片上呈現(xiàn)出某種含糊的狀態(tài),讓人遐想,卻永遠(yuǎn)無(wú)法得出清晰和唯一的結(jié)論。這種照片的焦點(diǎn),不一直停留在被拍攝者上,而是游移于拍攝者與被拍攝者之間。這種照片的信息指向雖然不確定,但并非拒絕解讀,而是要求受眾和觀看者放棄觀看的慣習(xí),最終和拍攝者一樣,將自己暴露在相機(jī)與世界之間,將自己的情緒和觀點(diǎn)投射到作為觀看對(duì)象的照片上去。觀看和解讀照片的過(guò)程不是確認(rèn)一種外在的認(rèn)知框架,而是暴露自己的人生經(jīng)歷。

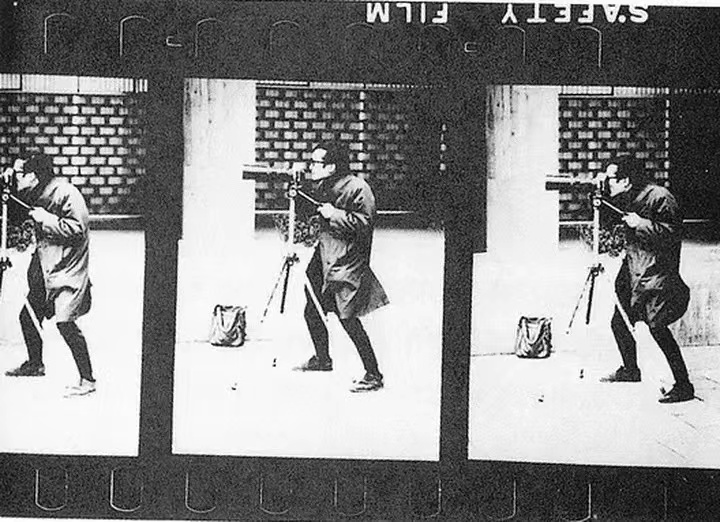

中平卓馬,東京,1968,攝影:森山大道

從形式來(lái)探求攝影的本質(zhì),在道德和知識(shí)兩個(gè)方向都沒(méi)有走通。PROVOKE時(shí)期的照片很多被剝離了社會(huì)語(yǔ)境,以拒絕參與“將世界的意義放在陳規(guī)舊習(xí)的圖式上簡(jiǎn)單地進(jìn)行圖解并加以展示”,這種去敘事和去焦點(diǎn)的形式,對(duì)制度化視覺(jué)的抵抗效果如何?中平卓馬在《為什么,是植物圖鑒》中反思說(shuō):

相機(jī)是什么?依據(jù)照相機(jī)而建立起來(lái)的邏輯又是什么?照相機(jī)是我們的觀看欲望的具體表現(xiàn),是歷史性積累產(chǎn)生的一種技術(shù),其本身應(yīng)該也可以說(shuō)是一種制度。

要通過(guò)攝影這種媒介同時(shí)超越這種媒介去把握世界,就要直面這種媒介在方法論上的規(guī)定性。僅僅從視覺(jué)特征上將自己的照片與常見(jiàn)的照片區(qū)別開(kāi),是無(wú)法突破這種規(guī)定性的。那樣做無(wú)非創(chuàng)造一種新的圖式。這正是中平卓馬和森山大道分道揚(yáng)鑣的路口。當(dāng)森山走向這種新圖式并探尋其商業(yè)可能性時(shí),中平踟躕不前,在逗子海濱點(diǎn)起一把火,燒掉了自己的照片和底片。

差異本身和對(duì)差異的尋求,不一定具有批判性,差異也可能是保持或積累文化資本的策略。布爾迪厄揭示的這種機(jī)制,比之法蘭克福學(xué)派揭示的資本主義商品文化對(duì)先鋒文化的吸收和轉(zhuǎn)化,更缺少悲劇氣息,也更庸俗,但更有支配性。

拒絕成為這個(gè)新圖式的一部分,是中平卓馬的道德抉擇。但相比他將攝影推至一種認(rèn)識(shí)世界的知識(shí)工具時(shí)遭遇的緊張而言,看上去很難的道德抉擇,反而是容易的和簡(jiǎn)單的。困擾中平的是,盡管通過(guò)將自己的經(jīng)驗(yàn)、情緒和觀念投射在被攝之物上,拍攝者從隱藏在相機(jī)后走出來(lái),置身在相機(jī)與世界之間,但對(duì)理解“世界為何物”、“攝影為何物”并無(wú)幫助。

這樣的作品具有的只是封閉的循環(huán)。這里,我所說(shuō)的封閉的循環(huán),意思就是,這只不過(guò)是絲毫不理會(huì)世界實(shí)際如何存在的藝術(shù)家所持有的世界之“像”,與觀看這種作品、接觸這種作品之人所持有的世界之“像”之間那種謎一樣的對(duì)證不對(duì)證的關(guān)系而已。總之,聯(lián)系二者的就是讓世界從屬于人類,能夠按照人類的想象來(lái)渲染并控制世界的那種驕傲自大的人類中心論。(《為什么,是植物圖鑒》)

對(duì)一個(gè)本質(zhì)論者而言,這些嘗試充其量只是帶有機(jī)會(huì)主義和浪漫色彩的個(gè)人精神冒險(xiǎn),更像是對(duì)堅(jiān)硬和殘酷現(xiàn)實(shí)的逃避,而不是批評(píng)。這樣的照片不存在認(rèn)識(shí)論的維度,也就不可能借助它們?nèi)グ盐帐澜绲谋举|(zhì):

白晝,事物是作為本來(lái)狀態(tài)存在的,赤裸裸的——那些線條、形狀、質(zhì)量,但是我們的視線只能看到它的外表。這確實(shí)讓我們感到痛苦。因?yàn)槲覀兿Mx予事物以名辭,并通過(guò)這種方式將事物私有化。然而,事物卻排斥這種行為,并通過(guò)排斥行為成為事物。對(duì)于眼睛的侵略,事物擺出了防御的架勢(shì),這一次,事物開(kāi)始侵略我們。承認(rèn)這種情況,承認(rèn)存在沒(méi)有形容詞(這總的來(lái)說(shuō)就是意義)的事物,承認(rèn)事物永遠(yuǎn)只是根據(jù)是物的邏輯而存在,承認(rèn)事物不是以那樣的狀態(tài)而是以這樣的狀態(tài)存在。在那里,詩(shī)意沒(méi)有任何可以介入的余地。如果要產(chǎn)生詩(shī)意、產(chǎn)生詩(shī),那就只能對(duì)存在于我的視線與事物的視線之間的那種完美的不和解性、那種敵對(duì)性視而不見(jiàn),通過(guò)個(gè)人的“心情”,讓事物的輪廓變得模糊,只有在這個(gè)時(shí)候才有可能實(shí)現(xiàn)……在無(wú)法忘記被制度化的意義的情況下,眼睛在世界中,想要尋找的僅僅是意義的確認(rèn)而已。眼睛并不是通向外界的透明之窗,而是變成了將我從世界中隔離開(kāi)來(lái)的避難所。世界是我折返回來(lái)的投影。(《為什么,是植物圖鑒》)

方法論阻塞引發(fā)的窒息感,并不屬于一般的視覺(jué)藝術(shù)家,而是常常縈繞在學(xué)者頭腦中的噩夢(mèng)。中平意識(shí)到,攝影源自管理現(xiàn)實(shí)而非認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)的企圖。攝影的規(guī)定性就在于,它將所有一切對(duì)象化、客體化,通過(guò)邊框和單點(diǎn)透視來(lái)裁切現(xiàn)實(shí)。透過(guò)這種工具建構(gòu)起來(lái)的現(xiàn)實(shí)是靜觀的,絕非真正的現(xiàn)實(shí)。通過(guò)圖像來(lái)把握世界,充其量不過(guò)像人類試圖通過(guò)語(yǔ)言來(lái)把握世界——賦予事物以名辭再占有它——一樣,總是繞著一個(gè)看不見(jiàn)的中心轉(zhuǎn)圈,卻無(wú)法再靠近一步。

學(xué)者中平卓馬的邏輯推演至此已經(jīng)走到山窮水盡的地步,藝術(shù)家中平卓馬決定放手一搏。要認(rèn)識(shí)世界而不是管理它,拍攝者從相機(jī)后面走到相機(jī)與世界之間,看來(lái)還是不夠的。在世界和相機(jī)之間,他還有最后一種可以投入的東西,那就是身體。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司