- +1

正在消失|《紐約》

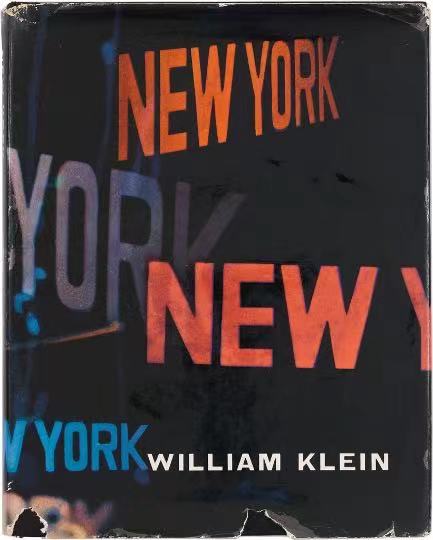

1954年威廉·克萊因決定做一本關(guān)于紐約的攝影書之前,世界上并沒有攝影書這種東西。這本書最終出版于1955年,現(xiàn)在經(jīng)常被簡稱作《紐約》(第一版的書名很長,拗口且充滿戲謔:Life Is Good& Good For You in New York)。我認(rèn)為它是世界上第一本攝影書,而在其之前出現(xiàn)的要么是影集,要么是有照片插圖的普通書籍。它們都不是攝影書。

這當(dāng)然涉及到攝影書的定義。影集也會(huì)按照一些常見標(biāo)準(zhǔn)——比如作者、題材或主題——將照片搜羅在一起,編訂成書。不管按照何種標(biāo)準(zhǔn)編纂,這些影集以圖書形式流通,只是因?yàn)槌藞?bào)紙、圖書和展覽,照片并無其他途徑可以抵達(dá)受眾。換句話說,這些被裝訂成冊的照片,并不需要圖書這種特定的媒介,而是需要圖書的市場和發(fā)行渠道。

書作為一種媒介,有很多特殊之處。它首先是一種印刷工藝,其次是一種特殊的裝訂方式,這種裝訂方式?jīng)Q定了內(nèi)容被閱讀的順序。圖書設(shè)計(jì)是一種借助視覺延遲和視覺記憶得以不斷延展的空間藝術(shù),也是一種借助單邊裝訂和雙向翻頁得以深化的時(shí)間藝術(shù),閱讀則是結(jié)合了觸覺的視覺經(jīng)驗(yàn),是一個(gè)將文本性和視覺性結(jié)合在一起的身體互動(dòng)過程。在《紐約》出現(xiàn)之前,攝影還沒有對這種媒介進(jìn)行過有目的的探索。

這種空白是有原因的。古登堡印刷術(shù)發(fā)明后,可復(fù)制性是一本書的首要特征,而復(fù)制是對照片唯一性的否定。唯一性在攝影的早期歷史上是個(gè)很有意思的問題。在法國政府買下并公開達(dá)蓋爾攝影法專利之前,攝影的發(fā)展已經(jīng)分為兩途。途徑一是直接獲得一張不可復(fù)制的照片(影像呈現(xiàn)在金屬板上),途徑二是獲得一張可以無限復(fù)制的底片(先是紙質(zhì),后來又有玻璃和塑料材質(zhì))。不管是照片是可復(fù)制的,還是不可復(fù)制的,它的排他性財(cái)產(chǎn)屬性都不無爭議。爭議源自攝影作為社會(huì)過程的性質(zhì),但體現(xiàn)在照片的歸屬上。換句話說,照片到底屬于誰?它應(yīng)該屬于拍攝者,還是被拍攝者或?qū)嶋H持有者呢?

繪畫的歷史可以就近提供一些參考。因?yàn)楫嬜鞯亩嘀貧w屬當(dāng)時(shí)已經(jīng)得到公認(rèn)。如果有人委托一位畫家為自己畫一幅肖像,作為主顧,他有權(quán)提出各種要求,只要他的要求沒有超出畫家愿意接受的范圍,并且照約定向畫家支付報(bào)酬,這幅畫就為他所有。這幅畫的財(cái)產(chǎn)屬性還意味著主顧本人或他的繼承人可以持有或交易這幅畫,且不以畫家的意愿為轉(zhuǎn)移。但是,主顧及其繼承人雖然擁有一幅畫,畫上是他本人或先人的容貌,卻不能宣稱這幅畫是自己的作品,也不能否認(rèn)這幅畫的作者另有其人。實(shí)際上,一幅肖像畫在交易中的價(jià)格,主要取決于畫家是誰,而不是畫的是誰,盡管對一幅名作而言,后者通常會(huì)被精心考證,并成為定價(jià)時(shí)考慮的一個(gè)次要因素。畫家名望上升或口碑下降,不僅反映在一幅畫的交易價(jià)格上,也影響擁有這幅畫的人的文化資本。雖然這種影響不是線性的,但是,在一個(gè)在多重所有的完善框架內(nèi),畫家和委托人/買家/藏家因此形成了一榮俱榮一損俱損的利益分享機(jī)制。

攝影領(lǐng)域中從來沒有穩(wěn)固建立任何類似的機(jī)制。相反,19世紀(jì)末出現(xiàn)了一種堪稱悖論的局面:通過復(fù)制廣泛傳播的照片往往剝奪被拍攝者甚至持有者的一切權(quán)利,而深藏在私人相冊中的照片則剝奪了拍攝者的著作權(quán),換句話說,一張照片并不能同時(shí)屬于拍攝者、被拍攝者和實(shí)際擁有照片的人。今天仍然不斷有19世紀(jì)或20世紀(jì)的照片收藏被整理出版,我們要么不知道照片上是誰,要么不知道是誰拍攝了這些照片,要么不知道誰曾經(jīng)擁有這些照片。但所有權(quán)、肖像權(quán)和著作權(quán)的的隨機(jī)匿名狀態(tài),并沒有阻礙照片的性質(zhì)在傳承或交易的過程中逐漸轉(zhuǎn)化,最終在視覺文化中出現(xiàn)一種新標(biāo)準(zhǔn)和新態(tài)度。這種新的標(biāo)準(zhǔn)和態(tài)度是圍繞著照片的可復(fù)制性而非唯一性構(gòu)建起來的。

這種轉(zhuǎn)化在本雅明關(guān)于靈韻和本真性的討論中已經(jīng)非常明顯。攝影流行半個(gè)世紀(jì)之后,照片成為小報(bào)不可或缺的元素,而柯達(dá)生產(chǎn)的預(yù)裝膠卷的便攜式相機(jī)讓拍照變成日常消遣(盡管和傻瓜相機(jī)或智能手機(jī)的用戶相比,使用柯達(dá)便攜相機(jī)的人總數(shù)不算太多)。不管是報(bào)紙上供人閱讀的照片,還是自己拍的照片,可復(fù)制性都是它們的主要特征。這種可復(fù)制性降低了分享的門檻,讓照片在私人生活和公共生活中都扮演了重要角色。

在私人生活中,照片被廣泛用于構(gòu)建或強(qiáng)化人際網(wǎng)絡(luò),它們?yōu)楦鞣N人生儀式提供了視覺焦點(diǎn)。在這種情況中,拍攝者是誰并不重要。但是,在公共生活中,如果照片被社會(huì)成員用作監(jiān)控事態(tài)進(jìn)展和社會(huì)變遷的證據(jù),拍攝者的身份就是評(píng)估事態(tài)進(jìn)展和社會(huì)變遷時(shí)不得不考慮的因素。而如果承認(rèn)拍照是一種藝術(shù)實(shí)踐,就需要關(guān)注拍攝者的觀念和他們實(shí)現(xiàn)觀念的方式。這里不應(yīng)該忘記尤金·阿杰拒絕在照片下署名的故事。阿杰的態(tài)度反映了世紀(jì)之交的社會(huì)觀念,換句話說,在第一次世界大戰(zhàn)之前,拍照從來沒有被看作是一種藝術(shù)實(shí)踐。在照片下署名,是兩次世界大戰(zhàn)之間發(fā)生的更為普遍的現(xiàn)實(shí)和觀念變化的一部分,畢竟到那時(shí)候,連小便池上都出現(xiàn)了藝術(shù)家的簽名,引領(lǐng)巴黎和紐約藝術(shù)潮流的已經(jīng)是杜尚,而不是畢加索了。可復(fù)制性成了此時(shí)藝術(shù)實(shí)踐的核心理念。

把報(bào)紙、雜志和圖書工業(yè)化的視覺風(fēng)格引入攝影,可能是遲早要發(fā)生的事。威廉·克萊因出生在紐約時(shí),紐約早已是美國報(bào)業(yè)和出版業(yè)中心。他在“二戰(zhàn)”將要結(jié)束的藝術(shù)氣氛中去了歐洲,先是作為士兵駐扎在德國,后來去巴黎學(xué)畫,最終選擇以攝影為職業(yè)。1954年到1955年間,威廉·克萊因短暫返回紐約,決心模仿《紐約每日新聞》的視覺風(fēng)格(這種風(fēng)格因?yàn)閃eegee的照片而知名),出一本攝影書。Vogue雜志為他支付全部費(fèi)用(作為交換,他向Vogue提供了一組照片,部分來自于這次拍攝)。時(shí)尚雜志為美國視覺藝術(shù)和敘事藝術(shù)做出的貢獻(xiàn)很多,《紐約》在其中并不算是特別著名的例子。

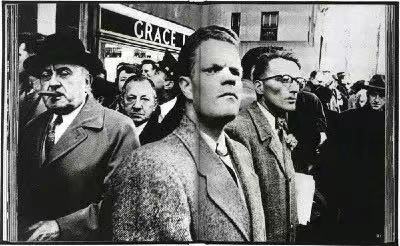

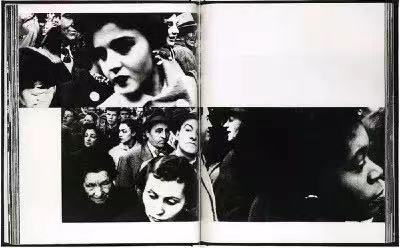

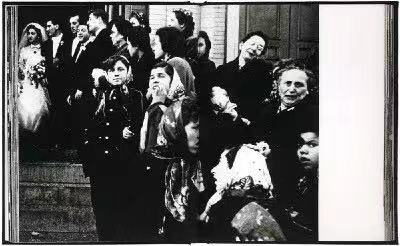

《紐約》的具身性在現(xiàn)在看來仍然十分新鮮,相對于1950年代初流行的風(fēng)格,它們的視覺特征缺少傳統(tǒng)鋪墊,因?yàn)樗鼈儽緛砭褪菍鹘y(tǒng)視覺特征的挑釁,特別是對布列松那種浪漫主義視覺體驗(yàn)的挑釁。威廉·克萊因即興的拍照方式,導(dǎo)致他的作品極易被誤認(rèn)為草率低俗。實(shí)際上,草率低俗就是當(dāng)時(shí)很多人對這本書的評(píng)價(jià)。幾年后,羅伯特·弗蘭克出版了同樣反傳統(tǒng)、風(fēng)格粗糙但顯然深思熟慮的影集《美國人》,美國攝影的趣味才為之一變。

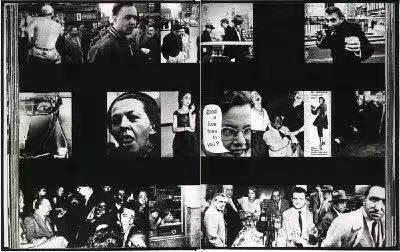

威廉·克萊因?qū)?bào)紙和圖書的版面——另一種可復(fù)制的視覺特征——做了深入研究,《紐約》的設(shè)計(jì)體現(xiàn)了他對這兩種媒介的熱愛。《紐約》的圖書設(shè)計(jì)不是以照片為中心的,至少照片不是唯一的中心。書中對照片的剪裁,顯示威廉·克萊傾向于對不同媒介一視同仁。這本書的編輯思路,在我看來,是堆砌式的(就像它饒舌的書名)。它刻意追求數(shù)量,導(dǎo)致了明顯視覺冗余,抑制甚至削弱了那些過于完美和過于強(qiáng)烈的照片帶給讀者的沖擊力。

重復(fù)和反主題是這本書的主要特征。我能想到最接近這種編輯思路的藝術(shù)形式是rap音樂,因?yàn)楦柙~在rap音樂中的作用較小,歌唱時(shí)為了突出節(jié)奏,有時(shí)是為了接續(xù)旋律,有很多冗余的音節(jié)。這不僅與布列松對照片不可剪裁的主張相悖,也和羅伯特·弗蘭克追求精簡的編輯思路正好相反。《紐約》這本書和書中呈現(xiàn)的紐約人和街景一樣,缺少明確的中心和強(qiáng)烈單一的訴求,不管這種訴求是文化上的,還是政治上的。一定要說這本書體現(xiàn)了某種文化立場,這種文化立場似可很簡單地概括為平等主義,一種如今常見的想法和做法,但當(dāng)時(shí)確實(shí)令人費(fèi)解。為此,威廉·克萊因回到巴黎,才完成了這本書的編輯和出版。

《紐約》的早期接受史很難考證。某種程度上,這本書能成為經(jīng)典,反映了日本攝影在1970年代的文化影響力。森山大道和中平卓馬都是威廉·克萊因的粉絲。森山大道的照片在一切方面都接近《紐約》:依靠一種逐漸錘煉出來的直覺,快速、反復(fù)、大量拍照,不對題材、主題和拍攝對象做任何區(qū)別,通過這種方法,森山大道在很短時(shí)間里就能挑選出足夠數(shù)量的照片,完成一本書。實(shí)際上,威廉·克萊因就是這樣完成了《紐約》、《羅馬》、《莫斯科》和《東京》等幾本書。

?Life Is Good& Good For You

Errata Editions

2010

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司