- +1

正在消失|光溜溜的城市

因為粗糙,也因為色澤偏暗,說不定也因為太輕,輕型紙為東亞讀者所不喜。在出版界,這是有公論的。讀書在此尚存儀式感,宜在室內、桌前、窗下,宜嚴肅,正襟危坐——當然最好不讀,何必要受這個拘束呢?輕型紙、平裝書、小開本,適合運動中的人,適合塞在包里甚至口袋里,適合讀過就算了。這種閱讀近乎娛樂,不求甚解,也不要求對書中內容索之太深。

偵探小說最適合輕型紙小開本的平裝書。做平裝書生意的大企業,比如企鵝圖書(Penguin Books),就是出版阿加莎·克里斯蒂的偵探小說起家。當然,那是在1930年代大蕭條時期,便宜的確很重要。“二戰”中英軍有戰地圖書館,向前線士兵大量供應消遣讀物。大書、硬裝、銅版紙之類的裝幀吃分量,顯然都不合適,企鵝版的平裝書因而更加流行。平裝書固然往小和輕發展,日本的文庫本開本更小,但很少看到用輕型紙,也是習慣使然。一代人有一代人的命運,書是這樣,紙也不例外。

攝影書另有一套邏輯。精裝大開本比比皆是,異型本也超乎尋常的多。印照片不同于印文字,著墨面積大,深淺層次多,分色復雜,對紙的要求也高。況且,就算攝影書很輕,很便攜,讀者也很少。為了便攜,犧牲印刷效果,似乎犯不著。除非別有追求。

有些追求不是沒有道理的。輕型紙印刷照片有特殊效果,最早,是從約翰· 伯格和讓· 摩爾合著的幾本圖文書的平裝本里發現的。A Fortunate Man是其中我比較喜歡的一本,講英國一位懷抱理想的醫生,和他那些生活在偏遠地方的病人之間的故事,照片和文字敘事有很強的對位關系。A Seventh Man正相反,是一本寫歐洲移民勞工的書,文字敘事用來指稱主角的都是非特指的人稱代詞“他”、“他們”,圖片一方面給這些非特指的人物分配一個具體形象,另一方面也有照片小說(photo novel)的虛構感。這種照片小說的形式,兩位作者在《另一種講述的方式》中專門探討并嘗試過——我有這本書的一個版本,相當柔軟的銅版紙印刷,照片賞心悅目,但效果遠比不上印在輕型紙上的照片。它們都出自讓· 摩爾之手,手法一樣平實自然,都更適合印成書而不是刊登在報紙上。區別僅在于,輕型紙粗糙的質地會強化黑白對比,并讓照片上的人、動物、植物、建筑和景觀都變得可觸。輕型紙的觸感彌補了照片在印刷過程中細節上的損失。

觸感(sense of touch)如今是被手勢(gesture)覆蓋的概念,正如翻(turn)是被劃(slide)取代的經驗。如果沒有在報紙時代獲得有關紙的大小、軟硬、厚薄和吸墨能力的切身體會,不曾有過翻報紙時手指沾染油墨的經歷,談論輕型紙的觸感,就失去了一個自然而然可資對照的坐標系。輕型紙和報紙時代是相得益彰的。這兩種媒介,包括它們的廉價,都有歷史脈絡,后來甚至圍繞“廉價感”建立起獨特的美學。那是一種粗糙的美學,一種直接、有時充滿暴力的美學,以及因暴力顯得可怕甚至丑陋的美學。

在攝影的歷史上,Weegee(1899-1968)是這種粗糙的美學的創造者和闡釋者。威廉·克萊因對粗糙、模糊、晃動的視覺效果的喜愛,源自Weegee和《紐約每日新聞》(Daily News)之類小報持續不斷的灌輸,他那種通過暴露自己的意圖以過分靠近拍攝對象的拍攝方式,可能也是向Weegee學習并繼承而來。技巧在這種拍攝方式里是次要的,而那種粗俗的好奇心幾乎可以上升到哲學層面。

Weegee從正面使用閃光燈的方式延續了Lewis Hine和Brassai的傳統,他對戲劇性的偏好與Brassai類似,但全無后者那種象征主義的敘事深度,Weegee的照片是完全平面的,和生活本身一樣隨機淺薄——這種淺薄也幾乎可以上升到哲學層面。Weegee對丑陋、暴力和粗糙之物的本能喜愛,顯然影響了Diane Arbus、Bruce Davidson、Bruce Gilden這類攝影師,盡管他們對待攝影都比Weegee嚴肅。我不是要給他們歸類,但如果標準松弛一點,審丑也可以作為一個攝影流派的風格特征,Weegee應該是當仁不讓的起點。丑和審丑,當然都可以是嚴肅的。

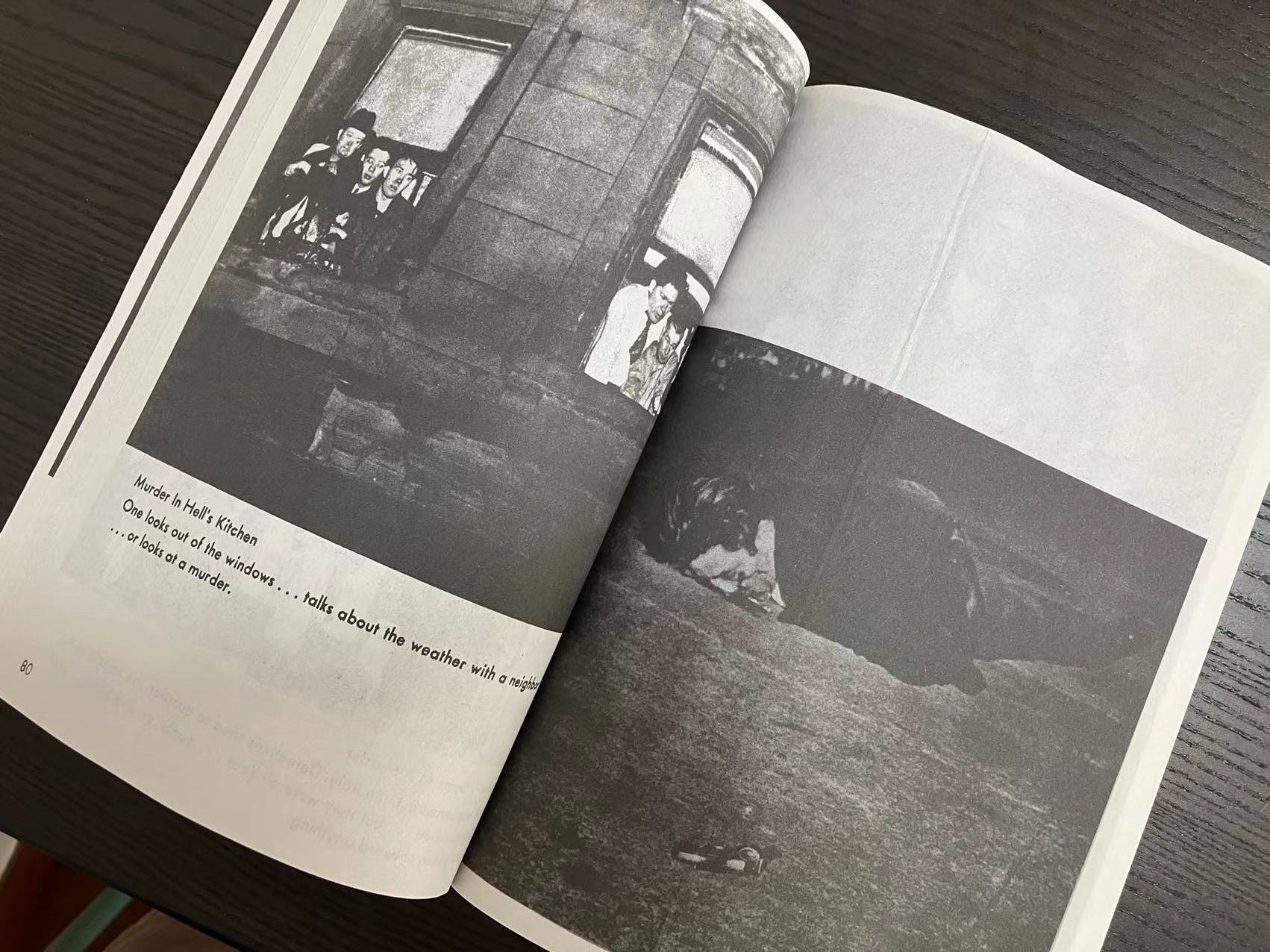

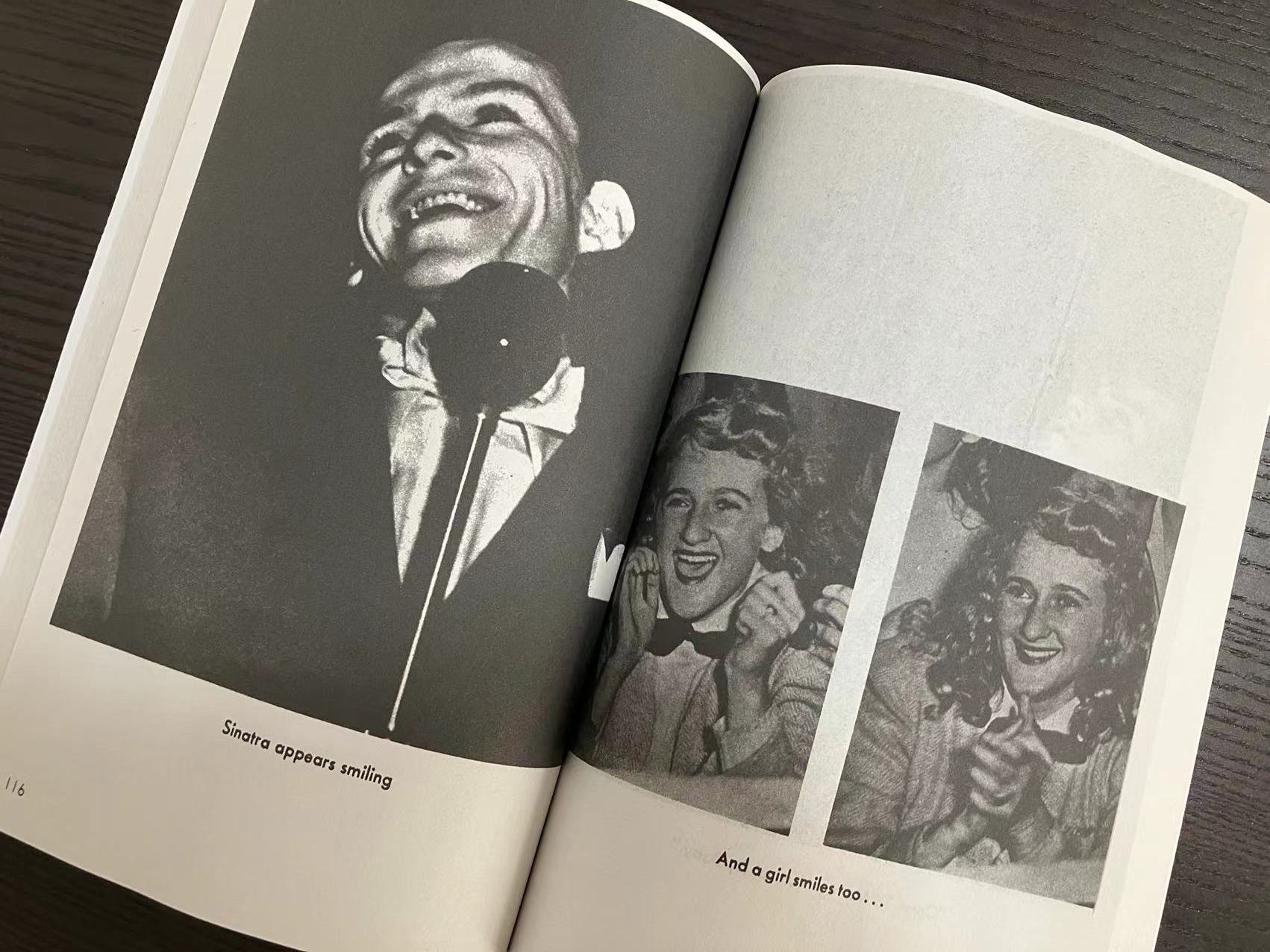

作為一個監聽紐約警察電臺獲得報道線索的小報記者,Weegee的照片有其公共價值。但讓人印象深刻的是實現這種公共價值的代價:他的照片反映的是紐約這座城市中那些被剝去規范、修飾和自尊心的時刻:包括兇殺在內的各種刑事案件、犯下罪案的黑手黨、互相打斗的幫派混混、渾身是血的死者和他們悲痛的親屬、無處不在沒心沒肺的圍觀人群、巨星和他們癡迷的粉絲之間象征性的互動,上流社會與乞丐、馬戲觀眾、易裝者、在海灘上行淫的男人和女人——他們唯一的屏障是黑夜,總之,一個和光鮮的日間景觀迥然不同的夜間的紐約。這個紐約當然配得上Weegee那粗暴、粗鄙和粗俗的注視。他的注視只是一次閃光之間,而破滅和可笑的人生戲劇,是無處不在而且持續上演的。

1945年初版的Naked City,可能是唯獨會在20世紀上半葉的美國、特別是紐約這種城市誕生的攝影書。書中幾乎每一張照片都會引起一樁單獨的倫理爭議。但由于出自一個無名男人之手(和Brassai一樣,Arthur Felling為自己用了一個朗朗上口和假得不能再假的假名),我們就可以安全地釋放人性中的窺視欲:偷偷并且長時間凝視他人身體、表情,凝視情色、暴力場景,凝視赤裸裸的剝奪與歧視,以及凝視他人的不幸。這些窺視的欲望通常被道德、審美標準和恐懼壓制著。它們可能是原始的,也可能是現代的。要辨清這些欲望是現代性的反面還是現代性的特征,可能需要單獨寫一本書。但翻看Naked City的時候,它們的存在如此清晰,幾乎和我們的呼吸一樣可感,和手指的觸感一樣真實。

說到觸感,手頭這個版本是以一種稀松的輕型紙印刷的,幾乎可以模擬1940年代小報的印刷效果:可以和過度曝光的照片媲美,沒有細節,沒有過渡影調,對比強烈,留下數不清的粗糙油墨顆粒。亞馬遜網站上對這本書印刷質量的抱怨罄竹難書。這是出人意料的設計自然會遭遇的命運。書中嘗試了如此之多編輯手段,有一些是基于書籍開版的天才創造,也有一些明顯來自報紙的編輯傳統。而紙張是編輯所做的最重要的選擇。我不知這是初版設計師的創意,還是再版時設計師新近的發揮。總之,對這本書而言,設計思路的核心,即是照片的質地和紙的質地,以及兩者在物質和象征兩個層面的關聯。廉價紙張發散出揮之不去的酸味,歷經數年而不衰,讓它不僅是可見和可觸的,甚至是可聞的。

Naked City

Weegee

Da Capo Press; Revised ed. edition, 2002

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司