- +1

正在消失|布拉塞什么都沒說

身份和身份帶來的困擾,在攝影史上是個沒有受到重視的核心問題。攝影是完美的業余愛好,勉強夠得上一項副業,如果自承或被其他人認為是專業人士,就很難不被人輕視。科特茲、布拉塞、布列松、沃克·埃文斯、羅伯特·弗蘭克、戴安·阿勃絲都不同程度上受困于這個問題,寫作者如蘇珊·桑塔格也不例外。我列舉這些名字,不是因為他們最有名,也不是說其他攝影師不受這個問題的困擾,而是因為這些人身世、背景、經歷和性格差異很大,大到足以讓我們發現,從事攝影工作帶來的身份困擾,和一般社會身份帶來的困擾是不同的。

作為攝影師,科特茲和布拉塞早早明確并強化了自己的風格——他們的風格后來發展成攝影藝術中非常強有力的兩個傳統。和自學成才的科特茲不同,布拉塞接受過系統藝術訓練,在很多方面遵循20世紀巴黎藝術圈的準則,包括選擇波西米亞藝術家常見的生活方式。在視覺藝術這個大領域里,布拉塞有多方面才華,對雕塑和繪畫都花過功夫,而且始終不愿放棄利用傳統材料和方法創作——也許這反映了他內心深處的渴望和挫敗。布拉塞和布列松一樣,想成為更加主流的藝術家,而不是徘徊在藝術圈和媒體圈重合的一小塊地方。他們都渡過了豐富多彩的一生,長壽、健康、興致勃勃、功成名就,遺憾的無非是成名太早,世人眼中的他們是缺少變化的刻板印象。他們享受尊崇,但說句實在話,這種尊崇相當廉價,相對于他們的自我期待,就更是如此。布拉塞還有個問題:他對外界變化很敏感,興趣多樣,但無法取舍。直到晚年,他也說不清自己到底是作家,還是雕塑家,或者畫家,甚至電影導演。至于攝影師,他似乎沒有認真考慮過這個身份。

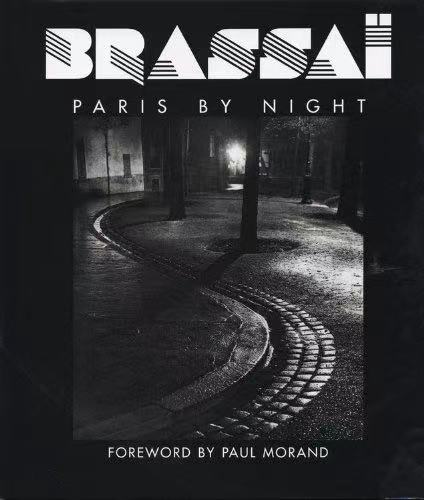

然而,他之所以會被人提到(包括在這里被我提到),完全是因為他年輕時出版的攝影書《夜巴黎》(Paris by Night)。《夜巴黎》初版于1932年,到現在還在不斷出新版。亞馬遜網站上有些讀者痛罵新版的出版商把照片印糊了,還有人建議買其他版本,特別是1987年的Pantheon版。這是經典作品流傳中的獨特現象。

成為經典固然可遇不可求,但天下沒有免費的午餐。刻板印象就是成為經典的代價。《夜巴黎》的經典化削弱了布拉塞曾有的視覺沖擊力,將他的關切變成技巧,他的風格變成了工具欄上的一個選項(如同理光GRD相機把森山大道作品的視覺特征內置在設置菜單里)。《夜巴黎》有19世紀小說的常見結構。故事從街頭煤氣燈亮起開始,劇場、酒館、妓院、舞會、彈子房里,男女眾生一一出場,終結于深夜街燈下等待客人的落寞老妓。天將亮起,隨之到來的是尤金·阿杰的巴黎,科特茲和布列松的巴黎。戲劇化的燈光、擁擠和煙霧騰騰的狹窄空間、充滿肉欲的身體、緊張的對視和布拉塞對鏡像無休止的使用,讓位于充滿歷史和象征符號的巴黎,讓位于勻稱、輕快、明亮和富有視覺韻律的巴黎。

這兩個巴黎的視覺變奏,最后變成歷史敘事中的兩條線索。歷史敘事不可避免要圍繞經典進行。《夜巴黎》其實有兩個版本。除了1932年的初版(64張),1976年布拉塞又出版了《30年代的秘密巴黎》,照片數量增加一倍(130張),但流傳不廣。再版、復刻版、紀念版幾乎都繞過第二個版本。在這個意義上,經典是對經典作者的象征性閹割,不是像酷刑那樣一次完成,類似化學閹割,是通過主動或被動服藥完成的緩慢過程。此間作者的態度既重要,也不重要。作者可以通過配合闡釋加快閹割進程,但經典化有時不以作者的反對態度為轉移。當然,活著成功是難以拒絕的誘惑。后一種作者為數極少,至少在攝影史上,還沒有聽說過。

經典也有保質期。保質期越長的經典,大抵能在封閉的刻板印象和開放性之間保持一種緊張。圍繞這類作品的闡釋框架,往往隨時間推移發生范式轉移,便于不同時代的讀者把自身經驗納入對同一作品的釋讀中。《夜巴黎》曾是社會紀實攝影神殿的一根支柱,布拉塞對攝影中人工照明效果的探索,被看作與劉易斯·海因和Weegee對閃光燈的使用是同一種性質,但現在看來絕非如此。布拉塞的照片在任何意義上都不是紀實的,因為它們不曾服務于一個社會性的目標,不管是窺探還是說服。

布拉塞和Weegee的照片有強烈的戲劇感,與劉易斯·海因照片的平實效果相去很遠。這兩類照片在視覺特征上的差異,不是拍攝環境和工作方式的差異所導致,而是源自拍攝者對照片的不同想象。在有電影觀看經驗的觀眾眼里,布拉塞和Weegee的照片會勾起他們了解一幀畫面前因后果的愿望。這是一種對劇情的期待。這種期待近似當今讀者看到Jeff Wall那些“仿紀實”擺拍作品引起的反響。如果要進一步辨析,會發現Weegee的照片包含通俗讀物常見的暴力主題,并且也像后者一樣直接和淺白,而布拉塞和Jeff Wall的照片中包含的主題要復雜和含混很多。這類主題常見于嚴肅的敘事藝術,特別是文學性更強的小說或電影。如果要打比方,可以說,最接近布拉塞照片的視覺形式,其實是電影劇照,尤其是某些黑色電影的劇照。布拉塞很可能就是用拍電影劇照的方式,拍下了《夜巴黎》中那些照片。雖然這些劇照屬于一些沒有開機(也就談不上完成)的電影,但它們也的確存在過——在攝影師的大腦里。

布拉塞不止一次想進入電影行業,但沒有真正成功過。他作為畫家或雕塑家的成就也沒有得到承認。有個小故事幾乎見諸所有關于布拉塞生平的文章或著作,說畢加索看過布拉塞的素描,對他的職業選擇感到困惑。據說——這個故事是布拉塞親口說的——畢加索對布拉塞說,你有一座金礦,為什么要去挖鹽礦呢?

從敘事的角度看,這個故事只能說是一樁軼事,盡管它出自布拉塞之口,但蹊蹺地缺少一個必不可少的故事要素,那就是布拉塞對畢加索的回答。

你明明有一座金礦,為什么要去挖鹽礦呢?

對這個問題,布拉塞什么都沒說。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司