- +1

普通人的自然|社區播種者:城市封控下的共治實踐

從三月底到六月初,日復一日的封控生活中,搶菜、團購成為上海2500萬人每天最重要的生活主題。其中,綠葉菜是消費鏈上的“硬通貨”。與其說這是前所未有的對攝入葉綠素的渴望,倒不如說是對新鮮和自然的渴望。

對抗無聊與饑餓的同時,人們太想看到一些好的變化。比如,一顆種子生根發芽,慢慢長大。或許,現在比以往任何時候都更適合去思考:在都市當中,尤其是超一線的大都市,該如何推廣都市農業?

封控期間,上海居民在線上共享文檔中,精心記錄自己的陽臺種植。 潘達祺 供圖

不同群體對社區花園的認知

“都市農業”是依托城市、服務城市、適應城市發展要求,納入城市建設發展戰略和發展規劃建設的農業。它是大都市中、都市郊區和大都市經濟圈內,以適應現代化都市生存與發展需要而形成的現代農業,有利于增強城市韌性與應對突發狀況的能力。

20世紀90年代初,中國一線城市已將都市農業納入城市發展規劃。《中國都市現代農業發展報告2019》指出,依據“中國都市現代農業發展評價指標體系UASJTU(包括城市現代農業產品保障能力、農業生態與可持續發展水平、三產融合發展水平、農業先進生產要素聚集水平、現代農業經營水平這五項一級指標)”,上海位居都市現代農業發展指數前十榜首,其次是北京和成都等。然而,數據得出的都市農業優勢,又是如何令都市居民感知的呢?

而在本輪疫情封控當中,社區綠化帶成為許多上海居民衡量都市農業“現代化”的新指標。部分上海人民熱火朝天參與到“吃綠化帶”的大軍。平日里不起眼的野菜,現在加兩個雞蛋就能炒出一盤菜。

在實操層面,想在社區花園開展都市農業并不容易。城市居民的生活習慣極其不同,有些居民曾有農事經驗,自發在小區綠化種菜,甚至澆“有機肥”,造成其他居民的困擾。而很多小區物業的管理中,考慮到整體綠化效果,也禁止居民自己開挖綠化帶,種植可供食用的植物。

合理推進身邊的都市農業,仍需更專業的規劃設計。在常態疫情封控下,是否有更溫和有效的方式,讓各方都能接受這一類做法?我們發現了“社區花園鄰里互助計劃”。

從社區花園到鄰里互助計劃

城市綠地系統是城市生態系統的重要組成部分,對城市生態和社會文化都有重要功能。但隨著城市化發展,適合用作綠化的土地越來越緊張。于是,拆遷地、廢棄地、閑置地得到改造利用。社區花園(community garden)的模式,逐漸成為城市閑置地綠色微更新的重要辦法。

社區花園最早起源于19世紀英國的分配花園(allotment garden),通常由NGO組織、私人團體、地方政府將其擁有或租用的閑置土地分割成塊地或份地(plot),租借給居民開展農藝或園藝活動。

英國分配花園(allotment garden) Readers‘ digest 網站 圖

通過社區花園開展都市農業,可以在整合生產性景觀和園藝種植的同時,改善生態環境和人文活力。之前專欄的文章研究表明,香港的屋頂農場,成為高密度城市居民難得的社交場地,有顯著的社會價值。

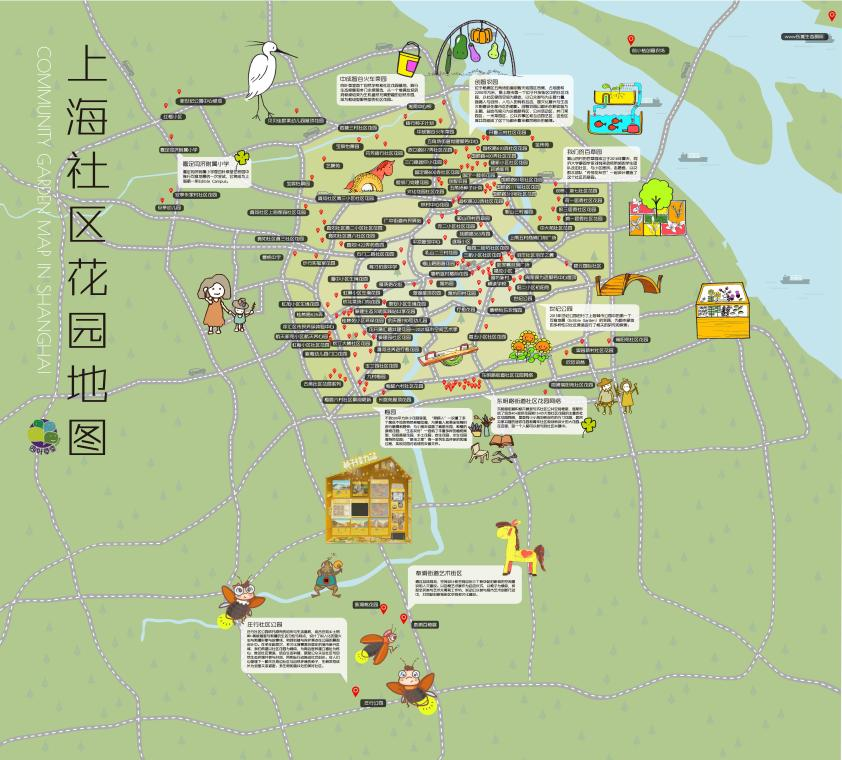

2014年前后,上海社區花園開始出現在人們的視野中。其中,同濟大學的劉悅來帶領的“四葉草堂”團隊已在上海參與建造了200多個社區花園,將原來堆滿垃圾或長期沒有維護的空地,改造成居民家門口的“桃花源”。他們的目標是在2040年建成2040個社區花園,甚至教會居民如何自己做花園、種菜、維護。這個看起來有些長遠的計劃,不僅沒被疫情封控擱置,甚至正在自發壯大。

上海社區花園分布地圖 四葉草堂 供圖

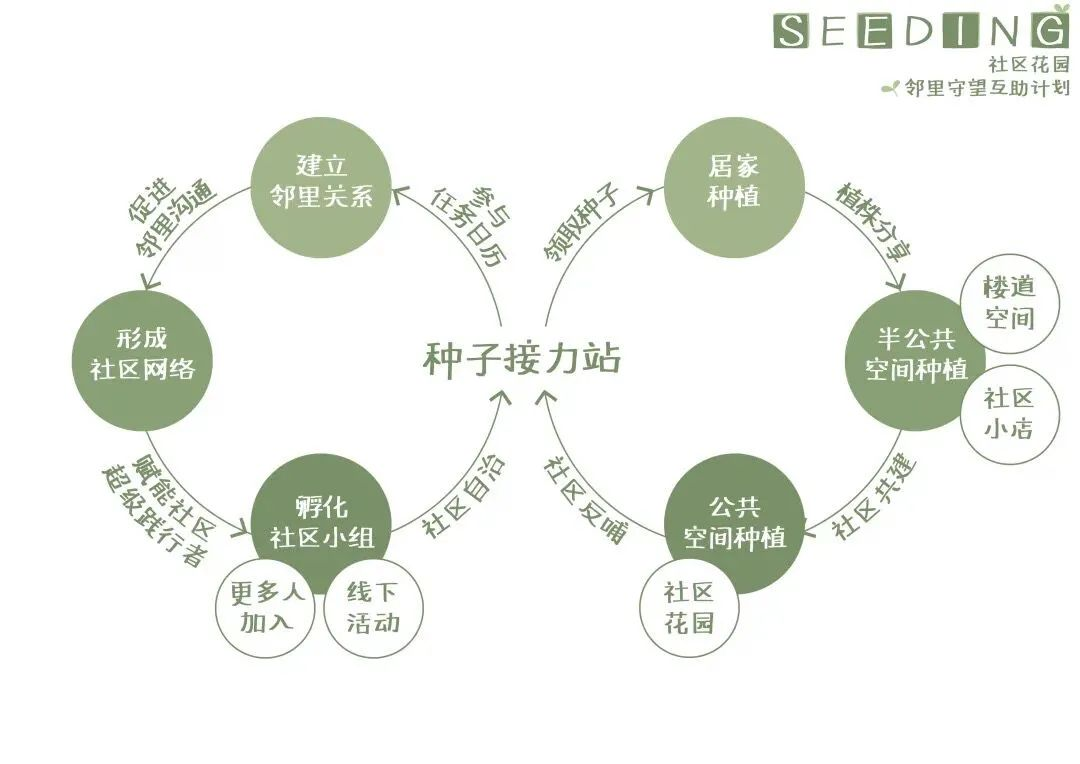

2020年疫情開始,四葉草堂發起了SEEDING(種子接力站)社區花園鄰里互助計劃。理念是:“重建信任、種下希望,倡導居家自主鄰里守望互助,以無接觸方式分享種子、綠植、知識、溫暖來傳遞愛與信任的力量,協同構筑安全美好的永續家園。”進而讓居民、志愿者與感興趣的社會各界人士連接在一起。

疫情封控打斷了空間共建,卻推動了居民自發種植的熱情。越來越多的人在自家陽臺種植蔬菜,并尋求更專業的幫助。

依托微信社群和線上打卡等工具的線上網絡,2022年的SEEDING 2.0形式更多元自由。任何想參與或組織小活動的居民,都可以在線上參與共建,組織發起群聊。目前為止,已有12個不同主題的微信社群。物資最緊張時,甚至有些志愿者(來自可小范圍走動的防范區)會去創智農園采集一些蔬菜,分發給社區更需要幫助的孤老或殘障人士。

SEEDING1.0實施模式 四葉草堂 供圖

四位社區播種者,四段種植故事

作者聯系到四位播種者,她們在這些工作當中擔任不同角色,自己也處于人生的不同階段。正是人們各自的共同努力,形成了SEEDING的生命力。

魏閩:比設計更難得的是社區共建

魏閩,建筑師,上海四葉草堂聯合發起人,社區花園鄰里互助計劃組織者,樸門永續設計(Permaculture)專業認證教師。 四葉草堂 供圖

杭州姑娘魏閩對大自然有著天然的依戀。初到上海同濟大學讀建筑時,她總是懷念那個到處都是綠色的城市。她說:“當時的楊浦區環境也還不錯,但跟西湖還是沒法比。只要有機會,我就回杭州,靜一靜,泡一泡。”而隨著沉浸到建筑專業的探索和工作當中,她的這種依戀就一點點淡下去。

再次回到自然中,是因為孩子的教育。她發現,這種親自然的基因,又開始在自己身上起作用。這奠定了她后面一系列跟自然相關的工作。2014年,她與劉悅來等老師共同建立了“四葉草堂”。兩年后,團隊在世紀公園里做了一個蔬菜花園,運用“樸門永續(Permaculture Design)”的方法,推動居民參與更多社區花園的營造,比如創智農園和火車菜園。

“樸門永續設計”,是一種以自然為師的生態設計體系。它起源于20世紀70年代。起初,澳大利亞生態學家比爾·莫利森和大衛·霍姆格倫希望以此創造一種“永續農業”。秉持三個原則,分別是“earth care(對地球和土地的關注)”;“people care(對居民的關注)”;“fair share(基于公平正義的共享)”。四葉草堂正是通過社區花園踐行“樸門”原則,推動上海都市樸門發展。

居民在百草園參與營建。 四葉草堂 供圖

比起花園(Garden),她的團隊更關注社區(Community)。比如,“百草園”項目中,東明路街道的15個小花園,都由團隊和居民共同完成。團隊充分尊重居民意愿,通過前期工作坊、講座等形式,發動居民,讓居民自己設計營建,再由專業團隊加以完善。這個過程中,居民的參與度提高,后期維護工作慢慢過渡給居民。

魏閩認為,一個成功的共建,需要以下兩點:一是,社區花園的功能要依托社區的需求;二是,建造的過程充分調動居民能動性。通過培訓賦能,讓居民自己設計營建。“現在崇尚自由、多元的城市,如何把大家聯合起來,為了同一個目標,沉下心來去完成,是一個挑戰。”

朱姝:居民食物需求與城市景觀需求的轉譯者

作為社區花園鄰里互助計劃組織者活動發起人之一,朱姝與居民在菜園進行樸門永續課程。

從英國讀完景觀建筑專業回國以后,朱姝一直從事自然保護相關工作。從環保組織到四葉草堂,不變的是與自然的聯結。她說:“空間也好,人與自然也好,自然元素之間的聯系也好,這種連接性讓我覺得很有趣。很多時候我們看不到這種連接。比如,我們的書本來自遠方被砍掉的樹木,而被砍掉的樹對當地其他物種又會產生影響。”

確實,很多問題的解決都以“看見”為起點。比如,節約水資源的前提,是知道水不止是從“水龍頭”里流出來的,其背后還有一系列凈化、運輸,和源頭上對江湖河海的索取。 種植也一樣,日常餐桌上的蔬菜,也經歷了無數農民的播種和澆灌,才來到我們面前。

她加入了四葉草堂的活動。談起上海社區花園實踐,她認為,進一步推廣社區花園共建,還需要時間。 目前,很多居民自發開展蔬菜種植,更多出于個人的基礎需求,而非考慮公共空間美化。有的居民自發種植會占用較大面積綠化。蔬菜種植周期較短,收獲之后,就變成一片大面積裸露的黃土。如何管理和正向引導,還需要很多后續工作,比如,蔬菜品種的選擇和推廣,如何搭配種植可既美觀又實用,以及蔬菜如何跟觀賞性的草本植物混搭,增加這塊小場地的生物多樣性和觀賞期。

潘達祺:社區種植讓我戒掉了“社恐”

SEEDING的學生志愿管理者,風景園林大四學生。6月1號解封日,她在小區里種植群里小朋友畫的鐵絲紙花,花上有互贈春日的寄語。

潘達祺是東明路街道的居民,也是東明路社區花園構建的參與者。2020年疫情剛開始時,看到大家居家隔離的狀態,她很想通過自己所學的園林專業幫大家做點什么。了解到學校老師在做的一些社區花園與社區營造項目,就報了名。今年,她將參與式社區規劃作為自己的畢業設計課題。

潘達祺組織了“互贈春日計劃”,鼓勵人們推窗見自然,在陽臺或窗口觀察每天身邊環境的變化。發現居民對陽臺景觀的需求后,潘達祺還和其他志愿者發起“方寸陽臺大作戰”活動。通過建立“線上打卡”、“共享文檔”、“共建種植品種清單”的方式,讓居民有每天記錄種植、交流心得的平臺。直至今日,活動群依然活躍,每天都有居民在社群里分享種植的喜悅。

潘達祺(左上)與社區居民參加seeding線上分享活動 潘達祺 圖

作為群管理員,潘達祺常常分享發現和觀點,鼓勵大家多發言。 這也讓她慢慢改變了自己的“社恐”。她打趣說,自己正成長為一個“社牛”。活動中,她結識了不少新朋友。其中一位群友在五月底疫情好轉時,在小區舉辦了一個小型花展,創立花友會,邀請小區居民一起欣賞、拍照、合唱。他們還提出很多美化小區、提升社區景觀的暢想。社區花園和線上活動就像一個載體,讓社區里的居民,從單一的居住者,成為多元的共治者。

未來,她還想進一步研究,如何讓社區種植與生物多樣性融合。城市角落里,有數不勝數的野生植物。有新聞報道,在上海封控的57天里,一位居民在自己小區綠地里統計出86種野草。其中,帶“菜”的有13種,可食用的有43種。當然,其中也有有毒植物。這需要在未來的社區花園管理中,融入更多生態學的調研,整理一些個人使用導則或規范,更好地幫助居民建立生態意識。

張永梅:社區花園拉近人與城市的距離

SEEDNG超級行動者,退休人員

由于疫情,采訪均在線上進行。視頻那頭的張老師,拿著一捧新剪下的月季給我看:“你看,這是我今天剛剛剪的。” 神情跟花兒一樣活潑。

種植對她來講,是一種慢節奏的生活。能夠時刻與自然親近,改變了她看待事物的方式,也讓她對身邊的人和事更加包容。

張老師退休前從事中國與意大利學校的交流工作,幾乎每年都要去意大利北部城市開會,比如米蘭和帕多瓦。直到一次去意大利南部小鎮旅行,徹底改變了她。

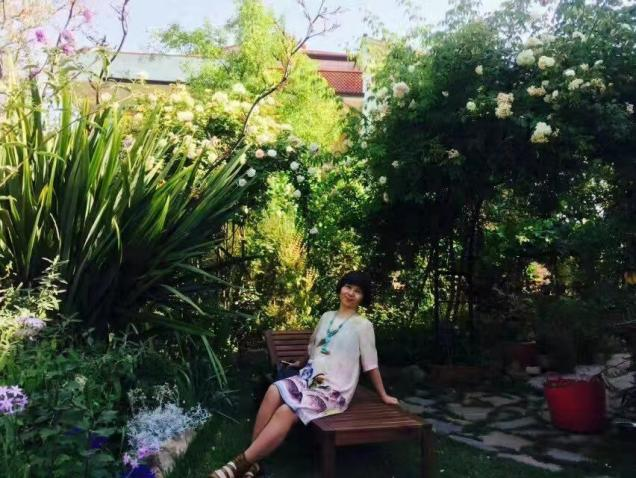

那是意大利的切拉索小鎮,僅有2000多人口。漫步在街道上,隨處可見的是繁花似錦的小花園。有位熱情的女主人,邀請她們參觀了自己的花園。張永梅發現,園圃里各異的,含苞待放的花朵和小苗,全部出自女主人之手。從設計、播種到管理,花了八年時間。這讓張老師深深觸動。在城市里,身邊的綠化很整潔,但好像總是離人很遠。

張永梅在切拉索小鎮的花園 張永梅 供圖

1980年代以來,中國一直以三項指標指導城市綠地系統建設:城市人均公共(園)綠地面積、綠化覆蓋率、綠地率。其中,人均綠地面積是最嚴格的一項,最新的World Cities Culture Forum數據顯示,中國成都、南京、廣州、上海的人均綠化已超過東京、阿姆斯特丹、巴黎。那么,為什么我們覺得綠地很遠?

首先,中國城市公園綠化傾向于大面積的城市公園。雖然大,但想要親近自然就必須要專程前往。而東京、阿姆斯特丹則更多是小面積的社區公園,稍走幾步就可以看到一塊綠地,面積小但更親近宜人。其次,中國城市的綠地標準師承于蘇聯,居住區綠化多模仿法國古典式樣,以幾何圖形樣式出現。注重美觀和空間分割作用,而不是人的使用。因此,種植種類單一,生物多樣性較低,且日常養護成本高。

回國后,張永梅開始整理自己的花園,目前月季就有50多種。一次偶然機會,她接觸到seeding平臺,成為一名種花技術分享者。她將這份熱愛與愜意傳遞給了更多的人,希望更多城市居民參與花園建構,讓更多人享受種植的快樂,與城市產生情感聯結。

種植對人的影響

從創始人,設計師,社群管理志愿者到本地居民,她們擔當不同角色,但抱有同樣熱愛自然的心。她們在傳遞種子的同時,也種下了喜悅的希望,重建了鄰里之間的信任。

日本社區營造者山崎亮在《社區設計》中提出 ,“設計一個社區, 不是設計只讓100萬人來訪1次的島嶼,而是規劃能讓1萬人重訪100次的島嶼。好的社區,就是要讓那些定義它的人,愿意一直重訪、共同治理。”

社區花園同理。它或許是復雜的,因為面對不同的需求和期待,我們需要將事情分為“1個人能做到的事,10個人能做到的事,100個人能做到的事,1000個人能做到的事”,才能從自己、從他人、從團隊、從社會各個方面,協同不同力量,去解決當下困境。

面對疫情或任何突如其來的變化,我們難免焦慮。無數信息鋪天蓋地,沖刷著腦子,占據著情緒。當喜怒哀樂隨著一條條短視頻轉瞬即逝,我們也許會想起,已有很久沒體會過從心底升起的幸福感。

無論陽臺上的一角,還是社區花園,或是更廣闊的自然,靠近綠色總能讓人身心愉悅。因為人也是自然的一部分,每個人都有親自然的基因。這個過程所獲得的精神慰藉和滿足,遠比果實更難得,比短視頻更持久。

(作者于夢晴系蘇州大學風景園林系在讀研究生,主要研究景觀生態學,風景園林規劃與設計;王婷系香港大學景觀學博士候選人,主要研究中國當代環境史)

個人能為環境做什么?普通人如何在自然中自處?

“普通人的自然”(A New Normal for Nature)專欄將記錄普通人與自然相遇的故事。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司