- +1

藝術閱讀在上海③|展覽落幕了,生活與情感在延展

對于上海藝術書店的探索,美術館的書店是不可忽略的組成部分。事實上,上海的近百家美術館,大多會設一個藝術品書店或文創區。

《澎湃新聞·藝術評論》(www.kxwhcb.com)的系列報道“藝術閱讀在上海”,繼續觀察上海不同形態美術館與書店的藝術閱讀部分。正如一位民營美術館館長所說:“美術館不是物品的集合之地,而是情感的延伸之所。展覽落幕,生活一直被延展。”

位于圓明園路上的外灘美術館“RAM空間站”

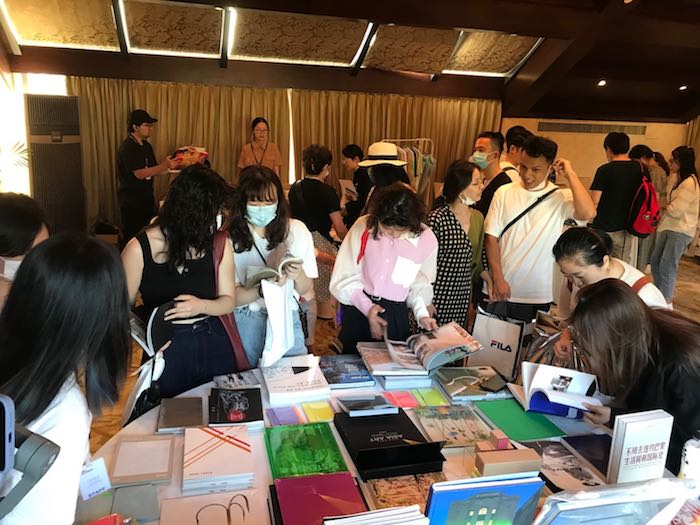

對于上海藝術書店的探索,美術館商店自是不可忽略的組成部分,作為展覽以外的空間,美術館商店同樣展示出各家場館的藝術態度和面向。尤其今年5月以來,思南公館不定期推出的“美術館派對”市集集結了上海多家知名美術館和國內外畫廊,此時“走出來”的美術館商店成為了展示美術館理念的窗口,也吸引著公眾從商店了解美術館,從而走進美術館、乃至走進藝術,由此可見美術館商店的窗口作用,以及靈活性、多面性。

思南公館“美術館派對”推出的“思南書市”

目前上海有近百家美術館,美術館大多會設一個藝術品書店(或文創區),在中華藝術宮這個空間位于0米層,是一個存粹的藝術書籍空間;西岸美術館希望把書店打造為一個美學地標和公共空間,美術館主入口就連接了開放式的閱讀區域,除了有上千種藝術圖書和畫冊外,其書架來自USM SYSTEM,可供閱讀的椅子來自包豪斯,提供全感的藝術體驗,美術館參觀者既可以在此免費閱讀,也可以購買心儀之書,是快節奏的城市生活中難得的“慢空間”。

西岸美術館門廳? Simon Menges

浦東圖書館與金橋碧云美術館前幾天共同創立的當代藝術圖書文獻館,在金橋碧云美術館掛牌,這也是浦東圖書館第十座分館。由30位中國當代藝術家與批評家捐贈的個人的代表性圖書文獻,成為當代藝術圖書文獻館的首批捐贈書籍;浦東圖書館也向文獻館提供了1萬余冊藝術主題書籍,構成了目前文獻館書籍的主題。200多平方米的圖書館空間,書架、座椅旁點綴當代藝術作品,帶給觀者不同的閱讀體驗。

上海明珠美術館將衍生品商店的區域定義為“藝術生活實驗室”(Art &Life boutique,簡稱LAb),目前正處于閉館調整的外灘美術館,在上海“網紅”店云集的圓明園路上建起了“RAM空間站”(RAM Station),除了承載美術館商店的功能外,也是一個美術館暫時的發聲地。

外灘美術館目前在“RAM空間站”發聲

RAM空間站,美術館閉館整修時的窗口

上海外灘美術館在2010年開館,彼時上海世博會正在舉行,相比2014年以后上海興起的民營美術館熱潮,外灘美術館是最早的開拓者之一,從開館展“蔡國強:農民達芬奇”以來的十年,外灘美術館舉辦的不少展覽也伴隨了不少人對當代藝術的記憶,尤其是目前外灘美術館的建筑正處于整修之中,在外灘美術館商店翻看其過往展覽的出版物,也許展覽名和展覽時間已經模糊,但看到那一件件曾經的展覽作品,仿佛遺忘的都回來了。而外灘美術館在“外灘源”的十年,也見證了城市更新、并在“外灘源”樹立了藝術的地標。如今的“外灘源”地區除了鱗次櫛比的餐飲場所外,還集結了佳士得拍賣行、貝浩登、里森畫廊等多重藝術業態。同時,因為美術館正在整修,“外灘美術館商店”暫時從虎丘路20號的亞洲文會大樓搬遷到了圓明園路185號蘭心大樓一樓,并以“RAM空間站”為名,試圖成為閉館期間與公眾保持聯系的新基地。

“RAM空間站”目前所在的圓明園路在上海也頗為特別,它位于外灘后一條馬路,從外灘一路走來能看到拍攝婚紗的團隊、穿著時髦的男男女女坐在網紅咖啡店外的露天座拍著風景里的自己,有觀光客在這條被改造一新的街上尋找想象中的老上海,也有住在周邊的、穿著隨意的上海阿姨爺叔帶著小狗遛彎……都會文化、消費主義與市民文化在這條僅有百米的路上構筑出一個豐富的生態。

“RAM空間站”所在的圓明園路

近圓明園路的盡頭,“RAM空間站”顯現,“空間站”首先延續了RAM Shop原本在美術館空間內的視覺風格和陳列效果,也延續了美術館商店里原本的展覽相關出版物、衍生品和原創設計品,但另辟出開放式的閱讀空間,在有限的范圍內展現著從美術館視野延伸出的對當代社會現狀之關注和思考,在閱讀空間邊的電視和小臺階又形成了公教活動空間,講座、工作坊等活動也會不定期在此處進行。

“RAM空間站”文創區域

全新設計的落地大櫥窗,也讓“RAM空間站”成為一個展示美術館文化的平臺,無論是特別來參加活動的,還是途徑的陌生人,“空間站”的空間從“展覽出版—文創—閱讀”,在層層遞進中,讓更多人關注和知曉美術館過去做了什么、未來要做什么,尤其在實體空間暫時關閉的情況下,引發公眾對美術館視野、美術館在社區中作用的持續關注。

“RAM空間站”閱讀區域

外灘美術館出版物

就展覽出版而言,外灘美術館出版物的裝幀設計直接勾聯了展覽,如2017年“宋冬:不知天命”的展覽畫冊上為建筑附上數字標尺這一展覽元素也成為畫冊設計的元素,看到畫冊封面就會勾起當時看展覽的記憶;而弗朗西斯·埃利斯的“消耗”展的畫冊,則令人意外地運用了線裝書的方式,似乎在提示策展人來自東方。上海外灘美術館運營主管李葉回憶說,在今年思南公館舉行的兩次“美術館派對”市集,一次偏展覽出版、一次偏文創,在偏出版的那一次市集中,當看到外灘美術館以往的展覽出版物堆滿整張圓臺面時,自己也被感動到,因為出版物直接通向記憶中的展覽。

思南公館“美術館派對”中,外灘美術館的展覽出版物堆滿整張圓臺面

在美術館商店另一個重頭“文創”的開發中,外灘美術館的策略是源于展覽但不與展覽做過多的黏合,比如“《陳箴:不用去紐約巴黎,生活同樣國際化》環保袋”其實來自2015年陳箴的展覽的海報。2020年,當疫情來襲,這句話在當下也有新的解讀,而這個環保袋也成為不同時代的人表達生活態度的一種方式。

《陳箴:不用去紐約巴黎,生活同樣國際化》展覽環保袋

談及外灘美術館的愿景,館長拉瑞斯·弗洛喬提出了“海洋性視野”的概念,他認為,“美術館不是物品的集合之地,而是情感的延伸之所。展覽落幕,生活已被延展。”他的愿景也被寫在“RAM空間站”的墻上,待明年外灘美術館回歸。

書店上的美術館,“藝術生活實驗室”

上海明珠美術館坐落在一個大型購物廣場的8樓,7樓是“光的空間”書店,所以美術館和書店的關系被概括為“有書店的美術館,有美術館的書店”。

其空間設計者是日本知名建筑師安藤忠雄,在他的設計中,也希望把視覺藝術和文字閱讀自然聯動起來,打造一個獨特的精神空間。到過美術館的參觀者應該都有印象,在動線上,參觀完美術館的人會自然而然走進書店,而逛完書店如果興趣,可以選擇到美術館看展覽。

明珠美術館衍生品商店

明珠美術館的商店,就位于美術館展覽區域出口與“光的空間”書店之間,明珠美術館館長李丹丹希望把這個展覽書籍和文創品牌的銷售平臺做成“藝術生活實驗室”(Art &Life boutique,簡稱LAb)。“美術館商店是展覽的延伸,也是新零售的探索。2017年,我提出了‘以策展的方式做零售’的概念。”

展覽書籍出版和文創衍生品開發也在明珠美術館商店中有所顯示;但不同的是,因為有“以策展的方式做零售”的觀念,所以美術館商店還會根據展覽內容重新策劃商店的視覺,并依據展品自主研發文創產品,同時甄選與展覽主題相關的藝術家和設計師設計的文創產品。

配合“以花之名”展覽主題,村上隆的太陽花也在美術館商店售賣

比如,現在美術館正在舉行“以花之名”的展覽,與之相對美術館商店中鋪上了人造草坪,踏入商店空間在“五感”上似乎進入了另一個植物的空間,從自主開發的展覽文創小本子、帶著花香的小書簽、文件夾、咖啡掛耳包、環保袋,到來自阿德萊德女藝術家勞倫·西蒙尼(Lauren Simeoni)打造的金屬花卉首飾,再到服裝、乃至用于家居裝飾的村上隆太陽花靠墊……從8塊到8萬,都集結在面積不大的“藝術生活實驗室”中,也傳達出“以策展做零售”的理念。

勞倫·西蒙尼打造的金屬花卉首飾

其中尤其值得一提的是勞倫·西蒙尼的花卉飾品,雖然她并不是參展藝術家,但從10年前開始作為金銀工藝師的她與藝術家朋友合作,將一些被人拾得的塑料或金屬材料作為創作素材,從重新設計為飾品。其中金屬涂漆的白蘭花,讓人想到過去6月的上海街頭常可見看到扣子上別著白蘭花的女子,而在勞倫的創意下,上海情懷中季節性白蘭花被定格在設計中。

同時,勞倫·西蒙尼多以拾得材料制作的飾品,也傳達出明珠美術館商店的又一個理念——“Re-”(循環、再創造)的力量。“‘Re-’既是對環保主題、再生材料的持續關注;也是通過創造性的當代設計語言活化最經典與最前沿的藝術作品,使其融入活潑的生活和工作方式;‘Re-’更是廣泛跨界合作的開放態度,用再創造賦予作品新的生命力。”李丹丹說。

“以花之名”展覽衍生品,咖啡掛耳包

對應到美術館商店,“Re-”的態度可以從商店中陳列的環保品牌FREITAG、以及“再造衣銀行×慕夏”合作款服裝中看到;同時“Re-”“再創造”的理念也回應了當下文創產品同質化的問題。在李丹丹看來,研發藝術衍生產品并不是簡單把圖像復制到產品上,而是要借助美術館的藝術資源和美術館人的審美水準、設計及品控能力,令文創產品不單純是對藝術家創作圖案的簡單復制,而是把圖案變成觀眾真正愿意消費的商品。

“以花之名”展覽中何多苓作品制成的文件夾

如果單從經營論,單價低的商品會當對好賣,但美術館商店做零售,不能僅以銷售作為目的,而是傳達給公眾新的生活理念。所以在明珠美術館的LAb,依據不同的展覽主題,還展示(出售)過安藤忠雄設計的椅子、收藏級的顏料等單價較高的產品,其目的主要是傳達審美的生活方式。

除了固定的商店空間外,明珠美術館也參與思南市集等活動,將美術館的理念傳達給更多的人,“藝術教育是潛移默化的,近幾年,中國生產正在從‘Made in China’轉變為‘Designed by China’,市集也是參與審美教育工作的一種方式。”

跨界的美術館和美術館商店

在“書卷氣的美術館”的理念下,明珠美術館策劃的展覽、公共教育、出版物和文創平臺都不只著眼于“藝術圈”,而是以大文化的視角、藝術的語言將美術館的理念外化。據明珠美術館館長李丹丹介紹,從2017年美術館籌建開始,就開啟了“藝文兩棲人”系列,希望為來到美術館的觀眾開啟一場“從紙本到展廳的冒險”。從電影導演米爾科·曼徹夫斯基的攝影與文學展“夢的五言詩”、到“再讀哈定—— 《哈定繪畫技法講稿》手稿展”、“陳丹燕在路上”,再到“維克多·雨果:天才的內心”,以及10月18日在明珠美術館·心廳舉行的“時間劇場:翟永明文學與攝影展”等,都主打藝術的跨界。

明珠美術館展覽現場

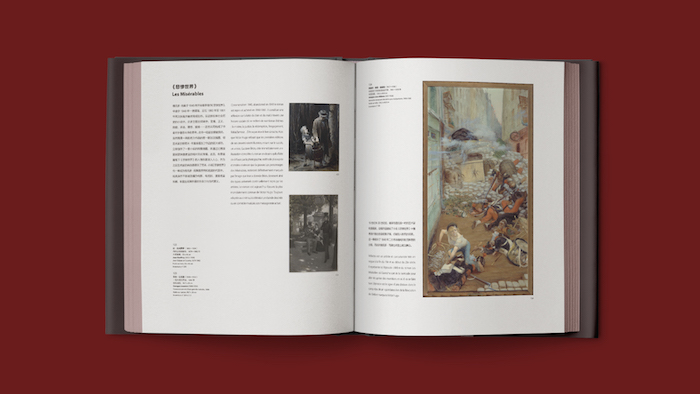

《維克多·雨果:天才的內心》展覽出版物內頁

“跨界”的理念在展覽出版物有所體現,比如,在明珠美術館的LAb翻看“雨果展”的畫冊,除了圖錄和作品解讀外,在目錄頁能看到一眾雨果研究專家的名字,他們對法國文學史和雨果的認識和研究均有成果。其中,包括有2020年9月去世的著名法語翻譯家鄭克魯先生,中國讀者最早認識雨果往往是通過鄭克魯翻譯的《悲慘世界》《巴黎圣母院》等膾炙人口的作品,展覽畫冊中刊登了他撰寫的《雨果小說簡論》,他在去年夏天還參與明珠美術館的公教講座,講述《雨果的小說和翻譯》。在“雨果展”的畫冊中所涉及的雨果專家還包括了巴黎及根西島雨果故居博物館館長熱拉爾·奧迪內(Gérard Audinet),對雨果與中國和中國藝術有諸多研究的熱拉爾·普香(Gérard Pouchain),維克多·雨果傳記的作者讓-馬可·奧瓦斯(Jean-Marc Hovasse),他被廣泛認可為是在雨果作品研究方面最杰出的專家之一,以及國內雨果研究專家、法語翻譯家程曾厚、袁筱一等。看到這些名字,也大抵知道這本展覽畫冊并不單是畫冊,從某種意義講,也是一本研究雨果不能繞開的、可讀性很強的學術著作。

在美術館商店,展覽出版物被看作是展覽在紙面的綿延,同時也承載著更多學術價值。

《風景與書》展覽畫冊.

把視線拉回外灘美術館所在的街區,這在上海是一個特別是區域,蘇州河在此匯入黃浦江,外灘萬國建筑群、南京路的熱鬧與周圍居民的生活的關系如何?或許“RAM空間站”所在的圓明園路就是融合關系的縮影,“空間站”也像是美術館的“客堂間”,關注外灘區域內社會與個人經驗變遷,并聯合外灘地區的教育者、藝術家、學者、建筑師、策展人等不同領域的專家共同策劃系列公共項目關注所在區域內的社會狀況和文化多樣性,也試圖記錄、保存已經或正在消失的人文歷史。“客堂間”也是美術館社區項目的名字。

浦東圖書館與金橋碧云美術館共同創立的當代藝術圖書文獻館

藝術與其他行業相比是一個相對小眾的行業,比起銷售額與利潤,觀念的傳達和創新或更為重要,美術館是一個精神空間,美術館商店自然不是普通的禮品店或買手店,它需要帶著前瞻性和引領性。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司