- +1

復雜社區·生計|森蘭媽媽團:城市外圈,媽媽們的互助與生意

之所以將“作為生計的社區”作為“復雜社區”系列討論的議題,是由于在日常對社區的觀察中,我們越來越意識到,需要研判社區作為退守之地的可能性。如果說,社區是積累社會資本的地方,那么在經濟形勢微妙的當下,社區成員是否也能借所在社區發展生意,甚至是謀求生計?從個體、社群、基層組織、政府部門等不同角度看,這又是什么性質的問題,需要做些什么?

位于上海外高橋自貿區附近的森蘭社區,有一群年齡相仿的年輕媽媽。十年前,她們是此處商品房的第一批居民,因交通不便等,不少人干脆在家帶娃。因為心境類似,她們結成了互助關系,甚至是廣義上的生意伙伴。這個社群中,有人分享興趣,也有人借此創業。最近,森蘭媽媽團還注冊了民非,名為愛森蘭社區家庭服務中心。

以下是愛森蘭社區共享空間主理人Ani8月14日在再見上海咖啡生活館進行的“復雜社區:作為生計的社區”沙龍上的主題分享。

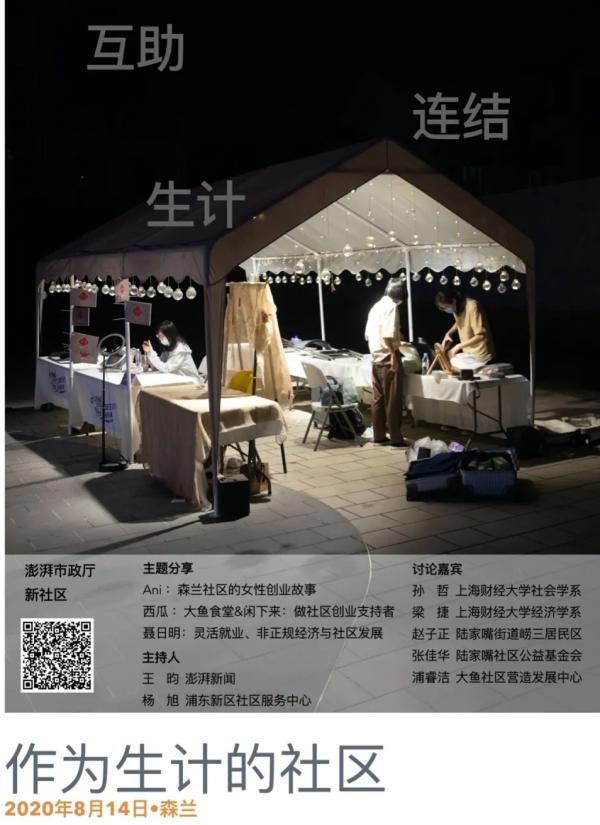

Ani在復雜社區沙龍現場做分享。楊旭 圖

森蘭媽媽團成立了很多年。字面看,“小經濟、大分享”,真的非常契合我們做的事情。我們注冊了一個民非,名字是愛森蘭社區家庭服務中心。

森蘭是一個非常特殊的社區。這里特別遠。我搬到這兒十年。剛搬過來時,這里是片清洼地,我們是孤零零的一幢。因為遠,是一個新的社區,有80%是來到上海的外地年輕人。

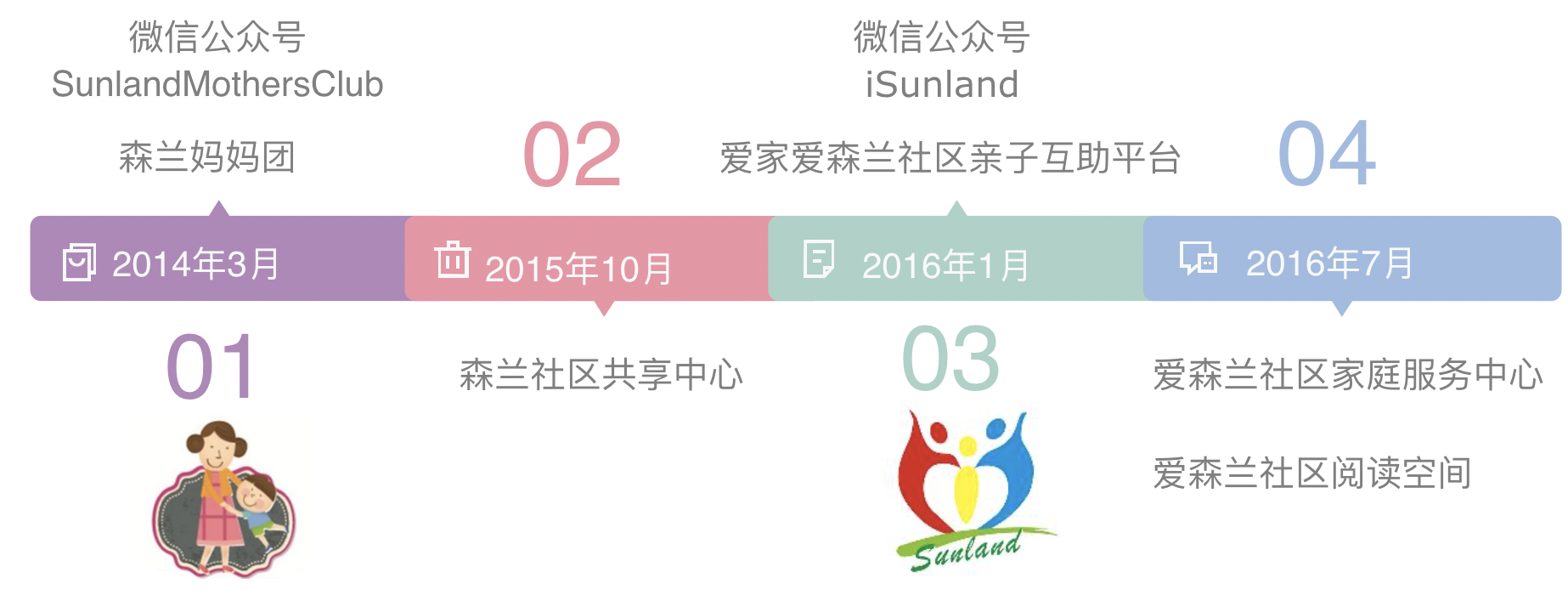

這個地塊的資源很匱乏,但人的資源很豐富。能否和社區里的人共享資源?我們很早就成立了自己的媽媽團。第一個是“為未來媽媽團”,是2012年前后;“森蘭媽媽團”成立是在2014年。

除現場照片外,本文圖片均來自Ani現場分享PPT。

后來,我們做了這家咖啡館,也做了社區的共享經濟——落在咖啡館后面的活動室。2016年,我們活動越來越多,線上線下公益活動一年大約400多場。需要一個有公信力的組織,于是成立了這家民非。

這也是出于我們自己的需要。我們有一群80后媽媽。在這個資源匱乏的地塊,需要分享育兒知識、親子游樂體驗,要做一些和孩子有關的正能量內容。所以,由我們社區的領袖媽媽打造了這樣的精神家園。

咖啡館在商業綜合體地下一層。與一般的商業選址邏輯不同,Ani選址時,想到此地能種綠植,比較安逸,卻沒考慮這里處于邊角,少人路過。楊旭 圖

咖啡館之所以選址在這個角落,第一,地方很大,第二,是周邊幾大社區的中心點,方便來參加活動。雖然第一次來比較難找,但周邊媽媽們都很清楚,這里有個共享中心。

今天的主要議題,是我們愛森蘭的社區經濟。

我們在森蘭媽媽團這個組織的基礎上,做了很多內容。

比如,我們最早的社區社交微信群,從最早成立的“為未來媽媽群”,到后面的“森蘭媽媽1群”、“2群”。微信群里的媽媽自主創業,又做了很多社區團購群。社區內部也有一些資源,我們離自貿區很近,很多媽媽在自貿區里工作,有自己的互動群。社區眾籌商業也是比較有趣的商業模式,媽媽自己去做合作。社區微商群體這些年太火爆。我們這個小區,十個媽媽有五個在做各種微商,自己也有線下社群。

還有社區共享空間。社區共享空間是由社區合伙人共同打造的社區內線下交互空間,也是全職媽媽的創業孵化基地。我們經常在這進行職業路演和沙龍。每個媽媽分享自己在做什么樣的工作,希望交到什么樣的團隊伙伴。有些全職媽媽說,我什么都不會,我畢業后就是全職媽媽,我不知未來事業朝哪方面發展,希望在這里學習和了解。下面正在做微商或做團購的媽媽們,就會分享自己的資源是什么。

這是我們愛森蘭社區經濟能量樹最主要的部分——社區社交微信群。很多時候,女人的世界很有趣。這里就像一個八卦群,在群里八卦各種事情。包括育兒、就業、家庭瑣瑣碎碎的事情,都可以在這交互。

我們是新的社區,居民來自天南地北。很多本地人,有親戚朋友,有自己的能量場。而在上海飄的年輕人,沒有根的感覺。這個社群給到我們的是相互支持、資源共享。不管認不認識,只要在這個小區,都可以互幫互助。社區微信群的概念很簡單,就是互相幫助,互相需要。后面還有一些群,涉及二手資源交換。

疫情期間,社區團購發揮得淋漓盡致。當時這可能給了很多人幫助,例如家里有東西賣不出去的,或家里缺糧食的。還有做公益的小伙伴。很多團購群甚至不以掙錢為目的,只是搭個平臺,給大家做資源交互。我們咖啡館也有團購群。一些社區的媽媽自己創業,做小餅干、小蛋糕,都用團購群作為最初的銷售渠道,以此在創業路上做鋪墊和成長。現在很多媽媽開了自己的店,或有其他發展,也是靠口碑傳播。這也是最早由社區構成的商業的特質。

我們咖啡館也是合伙人的概念。大家有各自的需求和夢想。因為是熟人社區,大家彼此熟悉,可以開各種店。咖啡館樓上是由一群媽媽共同開的“不期而遇養生美容館”。她們有股東分配,有自己的會員、資源共享、財務公開,包括第三方委托管理。在熟人社區,大家在運營方面,創造了一個個很有意思的合作模式。我們咖啡館也是很有意思的合作模式。

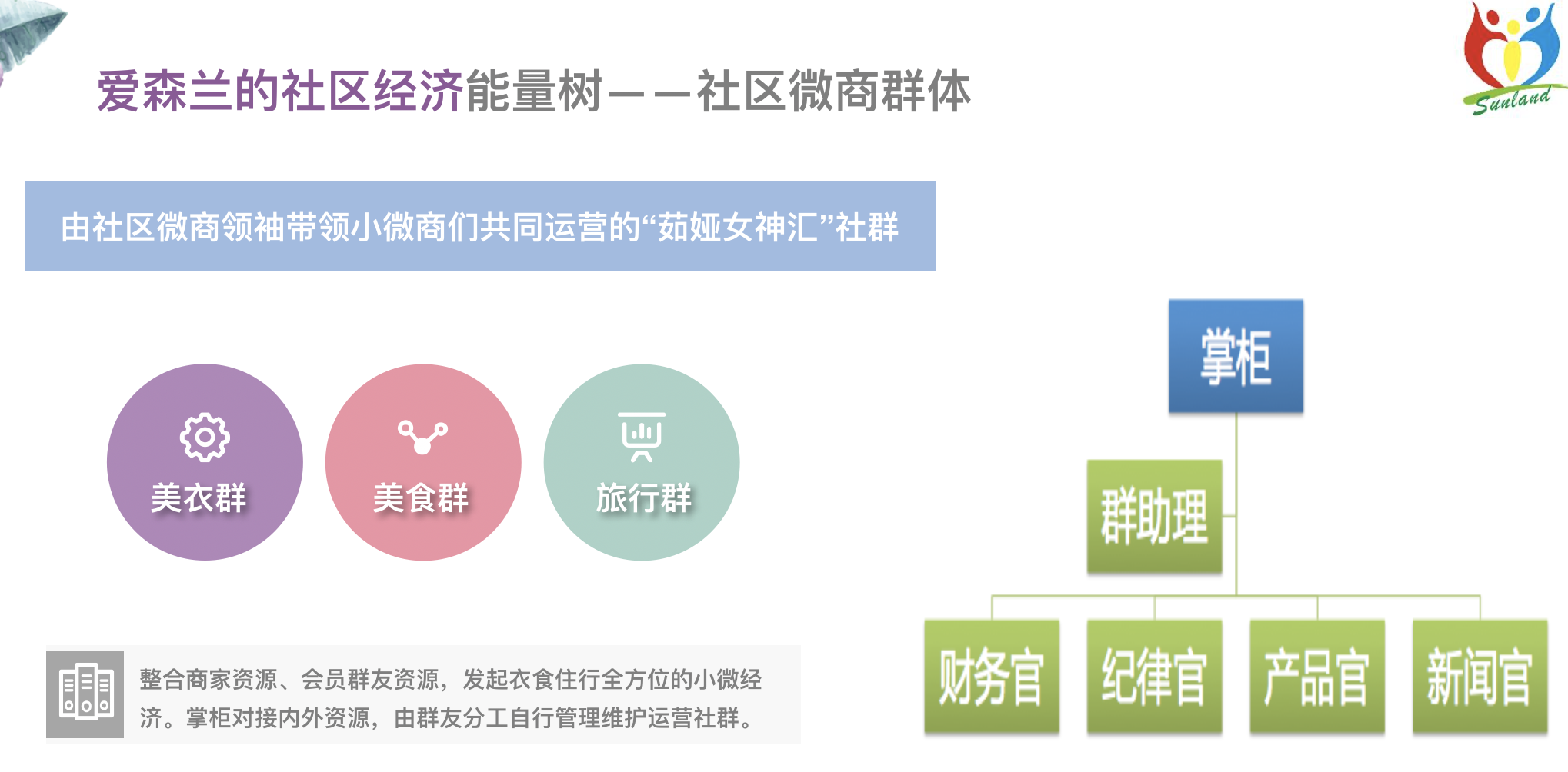

這是我們社區的一個微商群,這類群我們有很多。這個媽媽現在不住在這,但群還在。她做得很正規。有三個群,一個美衣群,一個美食群,一個旅行群。三個群產品分開,統一管理。她自己是掌柜,每個群都有自己的群助理,有自己的財務官、紀律官、產品官、新聞官。下面這些團隊成員,大多是她的供應商或合作伙伴,這個過程中,他們也是她的商業合伙人,各管各的板塊。

這個微商群最主要的功能是,她把周邊這些媽媽的資源,包括她的會員群體,進行了整合,發起衣食住行全方位的小微經濟。

掌柜主要對接內外資源。這些群友分工管理,和掌柜共享利潤——比如群友是做服裝的,可能接了個板塊,在這發展。他們共享的那個群,由掌柜管理,自己維護運營社群。在我們森蘭社區,這是很有標志性的群體。

這是社區共享空間。主要是森蘭社區的營地。各個媽媽團,包括她們自己的社群,我們提供平臺。資源共享,社區人員共享、志愿者共享。每個團隊有大活動時,我們都全力提供資源和幫助。這里也有我們社區的閱讀空間。每個禮拜三有森蘭讀書會,今年是第三年。這里還是陳列各種微商物品的地方。有些手工藝人自創的,耳環、手工包,也放在這邊。自創業的媽媽們,做美甲、美容,也會在我們的空間里做交互。

今年這里要創精神文明實踐點,后面可能入駐一個市民演播間,是市民可以展示自己的舞臺。我覺得非常好。

我們也組織線下主題活動。有才能的媽媽們,自發組織活動。有喜歡唱歌的,有親子合唱團、媽媽合唱團、兒童合唱團。有做手工的,有美食空間,有書法空間、閱讀空間。每天都有固定的時間和場地,做相應活動。我們現在逐漸減少活動場次,但提高品質。這個空間里每天都有活動。今天早上在教社區老人如何使用智能手機。明天晚上有爸爸在家系列活動,由爸爸帶孩子看英文紀錄片。

整個空間是森蘭媽媽團的社區合伙人共同打造的社區。它不是由咖啡館本身而來,而是由社區合伙人——共享空間每個板塊的主人,共同打造的社區共享空間,日常惠顧的社區活動空間。志愿者也有專門團隊。輪值輪到誰,就由誰來做工作,帶領整個活動。

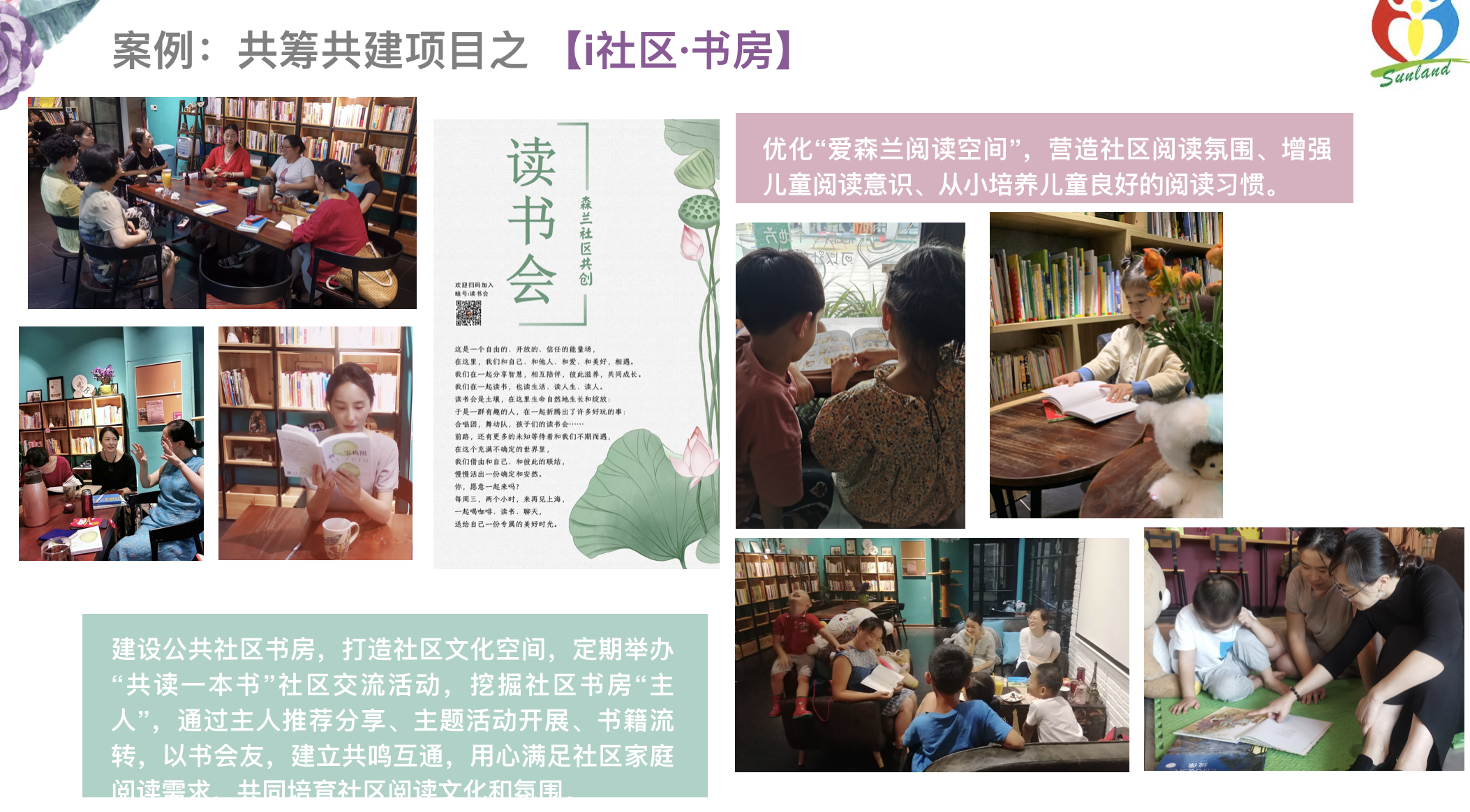

這里介紹2020年幾個共籌共建的項目。

第一塊是社區書房。最近我們聯系了高行鎮圖書館。原先書全由我們自費訂購,有些由媽媽、孩子們捐助,不僅不成體系,更換頻率也不高。我們得到了圖書館一些實際支持。文化中心的主任拿了一千本書過來,我們以后用借書證就可以看,維護好就可以。這是我們的社區書房,有書籍流轉,有主題活動,有固定或分散的活動,比如讀書會,一個月基本上三到六場。在整個社區,最容易得到響應的就是閱讀。我們是很新的小區,以年輕的氛圍為主。大家在育兒方面,都有很大的投入,抱著很大的希望。

第二塊是社區花園。社區花園分為兩塊,一塊是家庭花園打造。我還特意學了很有趣的樸門永續課程,帶領社區花園自然小課堂。家庭花園的打造,是在社區共享一些植物和種植的經驗。主要以家庭花園為抓手,做動手技能的交流分享。我們希望,社區通過以花會友,增強凝聚力。第二塊是兒童自然小課堂,幫助孩子認識和了解大自然。我們和第三方公益教育專業機構進行連接互動,他們有專門的團隊。

還有全民運動。每年我們社區自組織都做社區運動會。特別是疫情后,發起很多活動,女性減肥的、全民健身的。咖啡館對面是健身房,今年也做了擴張,做比較平民化的健身體驗。我們也做了很多活動類的團購。比如,小朋友暑期的生活體驗,一個星期里,可以體驗健身房教練,體驗插花師。社區共享空間有一面很大的鏡子,媽媽們做能量舞動和瑜珈,小朋友進行戲劇表演,以及各種合唱團排練。

咖啡館的沙龍現場,主講人Ani面對的方向,就是社區共享衣柜。Chilly 圖

還有共享衣柜。現在說要環保,女性朋友家里衣服很多,但家里衣柜很小,空間有限。孩子大了以后,又要為孩子騰出一個房間。很多衣服買了后,可能穿一兩次就不穿了。媽媽們就打造社區共享衣柜,把家里很好的衣服共享出來,明碼標價。比如,我們有紫外線消毒,這個衣服租一件10塊,下了班過來拿件衣服,打包回家,穿好第二天洗干凈拿過來,消毒完再掛回去。很好的禮服可能租一件就要兩百塊。但很高端的禮服,如果買回家還得伺候它。這里是一個平價的共享衣柜。把家里漂亮的衣服拿來做共享。這部分收入歸你自己。

我們全職媽媽較多。她們受過高等教育,是名牌大學的。甚至有一些博士生和留洋回來的。但她們有了孩子,只能做全職媽媽,每天圍著孩子轉,覺得自己離這個社會很遠,很焦慮。我們這個空間,為她們打造了各種工作,包括尋求創業機會,讓她們減少焦慮,減輕對這個社會的不安全感和對家庭的抱怨。

我們也定期做創業女性規劃。主要針對全職媽媽創業規劃的痛點,包括進行培訓、心理輔導。比如陳列平臺,也為創業媽媽團隊整體打造。我們沒想過創業未來能走多遠,而希望每一個媽媽睜開眼就知道,身邊有很多事可做,只要我愿意。我們現在有很多媽媽做微商、做保險、做金融。創業路上,她們收獲很大。不要小看媽媽們,都很厲害。

咖啡館吧臺上,在此經營的店主的名片。楊旭 圖

“小經濟、大分享”。我們咖啡館的第六年,身邊的媽媽們,從開始生育,到現在小孩五六歲。我們看到她們創業走過的每條路,她們的需求和痛點,我們都經歷了。

這個月,我們還尋求了政府幫助。我們森蘭的居委很好,做了大量工作。但年輕人很多時候,可能與居委溝通聯系不足。我個人覺得,這有活動設置的問題,還有時間的問題。

社區成為創業基礎設施,怎樣從無到有。最主要還是每個家庭的需求,以及這些媽媽們——或社區創業者,在這個過程中,以怎樣的能力,去積累到怎樣的人脈,拿到怎樣的資源,如何讓自己和社群升級。我覺得政府介入是很需要的。比如說公共平臺搭建。咖啡館這么多年,我認為它承接了很多應在政府公共平臺去實現的部分——資源、人脈的獲取,創業的專業服務,持續發展的指導。由我們幾個創業媽媽搞這個平臺,遠遠不夠。我們也不知未來能經歷什么,完全靠一腔熱血撐所有的事。

要問當居民之間介入了生意,關系是惡化還是進步。我覺得,是平衡和制約。去平衡人與人之間的關系,并考慮生意對這個關系的制約。包括我們團隊,就算做微商,微商團隊里,同一類型也有很多種。要共享資源和信息,去做社區領袖的組織規劃,讓大家更平衡地發展。

每個社區的形成和發展不同。我們收集了社區居民很多實際訴求,我希望未來我們是中間橋梁,在政策和資源上能和政府有更多互動,共建共治,共享共育。比如,我們現在對書房、自然課堂與創業孵化路演的設備有需要,就得到他們多方響應。這也解決了很多實際困難。

(Ani系愛森蘭社區共享空間主理人)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司