- +1

后疫情社區(qū)·融合|疫情下,非洲難民如何“自救”

當(dāng)?shù)貢r間7月6日,肯尼亞總統(tǒng)烏胡魯·肯雅塔(Uhuru Kenyatta)宣布,解除自3月底開始的新冠限制令,首都內(nèi)羅畢的進(jìn)出禁令于7月7日凌晨4時解除,7月15日起,國內(nèi)航班將逐步恢復(fù)。但接下來的三周仍是觀察期,如果疫情惡化,政府可能再次“封城”。

截至7月7日,肯尼亞累計確診新冠患者8250例,累計死亡167例。肯雅塔稱肯尼亞身陷“兩難”,一面是疫情,一面經(jīng)濟(jì)亟需重啟。

肯尼亞內(nèi)羅畢生活著8萬多難民,他們面臨同樣危機(jī)。

疫情下的難民,營外的流離失所者

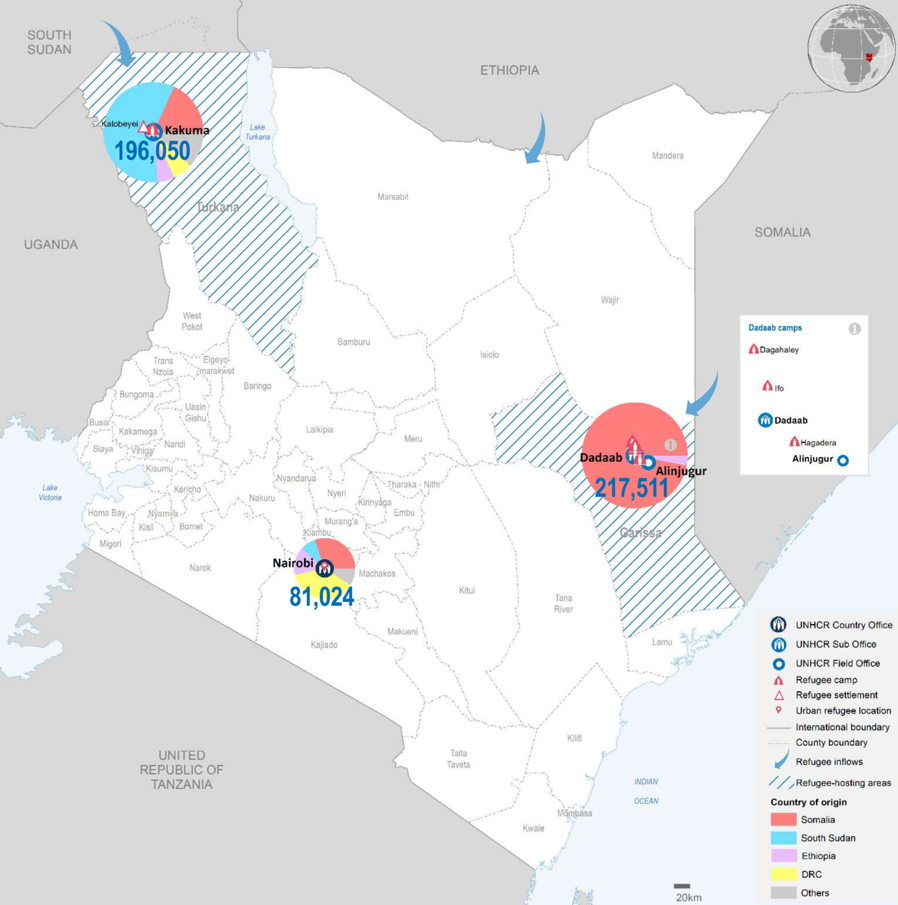

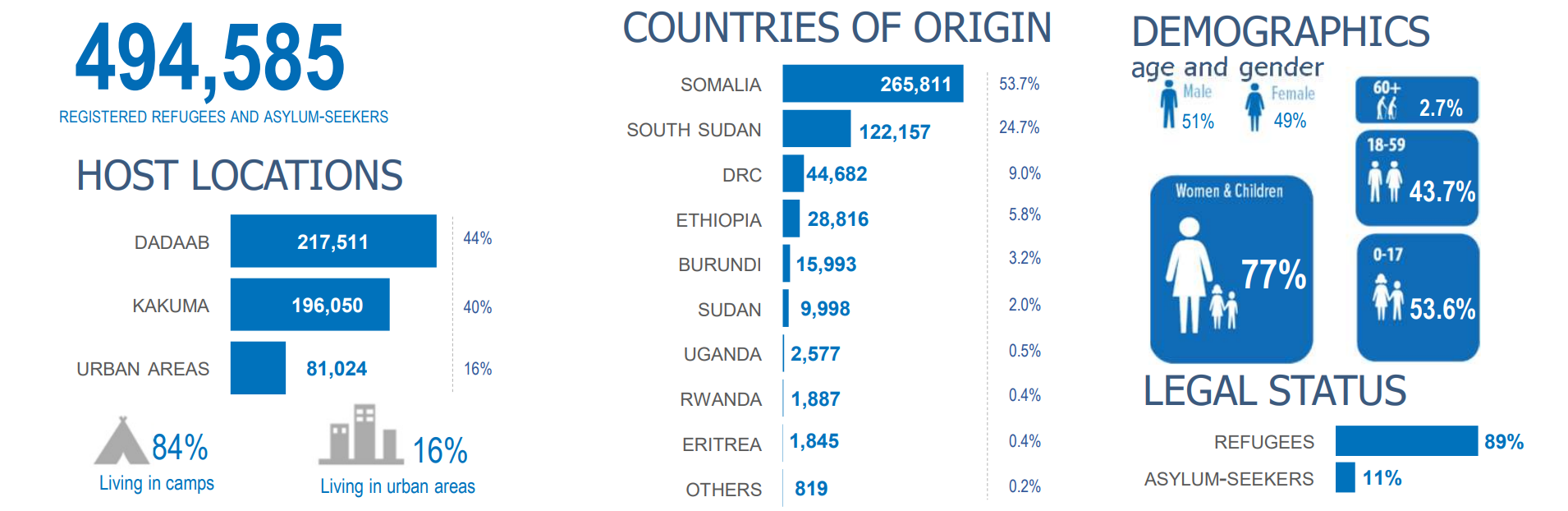

根據(jù)聯(lián)合國難民事務(wù)高級專員辦事處(UNHCR)的報告,肯尼亞共有494585名難民和尋求庇護(hù)者,其中首都內(nèi)羅畢有81024名。內(nèi)羅畢難民的主要來源國是剛果民主共和國和索馬里,人們?yōu)榱硕惚軕?zhàn)亂和暴力沖突涌入這里。

肯尼亞政府不允許難民離開難民營,只有獲得工作許可,難民才能合法打工。但實際頒發(fā)的工作許可極為有限,為尋求生計,許多難民選擇住在難民營之外。城區(qū)的難民大多生活在貧民窟,從事的是非正規(guī)經(jīng)濟(jì),擺攤或沿街叫賣,售賣商品包括衣物、茶葉、小吃、手機(jī)卡等。

難民及尋求庇護(hù)者在肯尼亞的分布及構(gòu)成。圖 聯(lián)合國難民事務(wù)高級專員辦事處報告

受新冠影響,內(nèi)羅畢大區(qū)于4月6日起封城。對于本地低收入者,肯尼亞政府提出了一些紓困措施,比如稅收減免,向老人、孤兒和社會弱勢群體及城市貧民撥款。

對于難民和尚未獲得難民資格的流離失所者,他們屬于“他者”,特別是面對疫情這種特殊事件,一些國家的資金和醫(yī)療資源本就嚴(yán)重緊缺,難民很難獲得及時援助。難民聚居區(qū)往往基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,居住密度高,有的難以保證清潔水源、消毒和社交距離,這又會增加病毒感染和傳播的風(fēng)險。

烏干達(dá)政府曾表示,疫情期間,“非國民無法獲得食物援助”,在受到多方抨擊后改口。聯(lián)合國難民署表示,烏干達(dá)首都坎帕拉(Kampala)的難民急需援助,但食品和醫(yī)療物資都很難保證供應(yīng)。

生計危機(jī)

但更大的威脅是“次生災(zāi)害”,受宵禁和封城令影響,難民的收入嚴(yán)重收縮。

國際救援委員會(International Rescue Committee,IRC)對新冠下的內(nèi)羅畢難民進(jìn)行了一次調(diào)查。在1331名受訪者中,36%表示完全失去了收入來源。

許多難民會在就業(yè)、創(chuàng)業(yè)時遭遇各種困難,這是長期問題。IRC的顧問Samer Saliba在世界銀行“疫情下的前線城市”論壇中發(fā)言表示,曾有剛果難民嘗試在肯尼亞貸款購買摩托車,希望“跑運輸”,但貸款機(jī)構(gòu)表示,沒有渠道了解難民背景,無法評估其償貸能力,拒絕放貸。

牛津大學(xué)難民研究中心長期關(guān)注東非地區(qū)難民的經(jīng)濟(jì)方式。通常,內(nèi)羅畢政府并不允許小販沿街叫賣,他們會利用下午5點至晚上8點巡邏隊的“下班時間”做生意。但疫情期間,街道變空了。難民家庭少有存款,依靠日結(jié)工資過活,手停意味著口停。

該中心副教授小俁直彥(Naohiko Omata)撰文分析,僑匯的減少讓難民的生活更為糟糕。2017年,他們曾進(jìn)行過調(diào)查,43%的索馬里難民依靠僑匯維持家用。疫情期間,他們在海外的親友也面臨收入縮水或失業(yè)。

內(nèi)羅畢的剛果難民群體中,一些牧師組織籌款和分發(fā)免費食物。但小俁直彥表示,更多人擔(dān)心,這些基于善意的捐助還能持續(xù)多久。

難民自組織

疫情期間,難民所在國往往自顧不暇,一些由難民自發(fā)形成的自組織發(fā)揮了重要作用。他們負(fù)責(zé)防疫宣傳、科普辟謠,在居住區(qū)內(nèi)進(jìn)行日常消毒清潔,以及發(fā)起一些小型項目,讓難民獲得暫時性收入。

Wakati基金會位于烏干達(dá),由剛果難民Alex Mango于2013年創(chuàng)辦,Wakati在斯瓦希里語中意為“時間的流逝”。疫情期間,他們組織人手,利用布料手工縫制了一批口罩,分配給有需要的難民。

在疫情前,Mango就關(guān)注一些更具“生產(chǎn)性”的項目,而非單純的物資援助。他們曾在剛果難民聚居區(qū)發(fā)起過一系列小型工程項目,如公共廁所、運動設(shè)施,或為一些障礙人士建造房屋。工人就在社群內(nèi)招募,他們還會定期舉辦技能培訓(xùn)課程。據(jù)統(tǒng)計,其每年的培訓(xùn)和招聘預(yù)算約為7.5萬美元(約合52.5萬人民幣)。

Mango曾表示,最早看到很多年輕的剛果難民因為無法就業(yè),沉溺于酒精和毒品,他們有技能,卻無處發(fā)揮。新冠疫情期間,他也組織了消毒清潔隊,負(fù)責(zé)分發(fā)食物、肥皂等。

Young African Refugees for Integral Development(YARID,編者譯:非洲青年難民綜合發(fā)展會)是2007年成立于烏干達(dá)坎帕拉的非政府組織,疫情期間他們向難民社群內(nèi)部派發(fā)了免費的面粉、肥皂、豆類和食用油等。

而在內(nèi)羅畢,長期關(guān)注青年難民的非營利機(jī)構(gòu)Youth United for Social Mobilization(YUSOM,編者譯:社會動員青年聯(lián)合會)與其他機(jī)構(gòu)合作,發(fā)起了一個新冠疫情公共信息平臺。

牛津大學(xué)難民研究中心前主任Alexander Betts教授表示,正是基于多年服務(wù)社區(qū)形成的社區(qū)網(wǎng)絡(luò),相較于政府或國際援助機(jī)構(gòu),這些由難民發(fā)起、自我運營的機(jī)構(gòu)更能精準(zhǔn)觸達(dá)難民。近些年,他們在技能培訓(xùn)、兒童教育等方面發(fā)揮了巨大作用。

特別是在疫情期間,受全球航空停擺影響,國際人道主義救援機(jī)構(gòu)的人力難以趕往一線。而絕大多數(shù)的人道主義救援往往集中于“合法”的難民營,比如通過籌款為難民營配備或改造升級基礎(chǔ)設(shè)施,分發(fā)肥皂、食物等基本物資。但他們很難觸及那些難民營以外的流民。

許多自組織的發(fā)起者已經(jīng)成長為社群領(lǐng)袖,小俁直彥稱他們?yōu)榕=虼髮W(xué)的“研究助理”,他們像是轉(zhuǎn)譯者,幫助研究者認(rèn)識難民群體,也承接外部的資金和資源。

但面對疫情,難民自組織的能力仍然有限,他們可以獲得的資金和物資并不足夠,不少正在嘗試的生計項目也很難覆蓋大部分人群。

4月10日,內(nèi)羅畢就發(fā)生了一起踩踏事件,在基貝拉貧民窟,大量貧民涌入食物分發(fā)點,爭搶中出現(xiàn)撕打和踩踏。

從資金來源上看,這些小型的難民自組織很難直接接收一些援助國政府的捐贈,因為后者往往設(shè)置了問責(zé)制和考核指標(biāo),其中一大原則是援助對象(難民)和第三方(人道主義救援機(jī)構(gòu))應(yīng)有明確區(qū)分,捐贈方委托第三方接收資金或物資,對難民進(jìn)行救援,以免有“自肥”之疑。

Betts教授表示,更深層次的原因在于,難民仍被當(dāng)成是一個單向度被救助的對象,很少鼓勵難民參與地方事務(wù),提出多樣化的需求,或自行尋求解決方式。

2018年,IRC曾發(fā)布報告,希望能推動“更具包容性的社區(qū)”,Saliba表示,要實現(xiàn)這一點需要從三方面著手:

一、在城市規(guī)劃層面上考慮到服務(wù)人群,難民如何與本地人同處一城

二、公共政策及公共服務(wù)的具體對象需要擴(kuò)展

三、需要承認(rèn)并支持難民的多樣化需求

但近些年保守主義上升,疫情之后,“我們”和“他者”之間,界限被打破了嗎?還是更為森嚴(yán)了?

關(guān)于“后疫情社區(qū)”

2019年,“社區(qū)更新觀察團(tuán)”走進(jìn)上海5個社區(qū),聽社區(qū)實踐者分享在地經(jīng)驗,與關(guān)注社區(qū)議題的人,一起漫步、觀察和討論。2020年,社區(qū)成為了抗擊疫情的一線,后疫情社區(qū)將有哪些變化?社區(qū)治理會有哪些轉(zhuǎn)向?我們將在“融合”、“治理”和“數(shù)據(jù)”三個主題下,繼續(xù)觀察,探討社區(qū)的未來。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司