- +1

社區更新·談|上海微更新調研:前期多元參與,后期維護不足

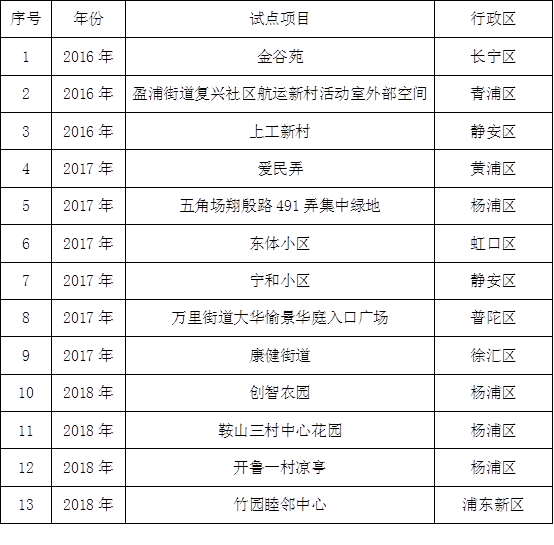

“行走上海2016——社區空間微更新計劃”讓“社區微更新”一詞在上海流行起來,該計劃由上海國土規劃局發起,改造對象是由政府托管的老舊小區中沒有明確管理主體的公共空間部分。我們以 “行走計劃”的22個市試點項目為基礎,走訪了9個行政區的14個社區,并跟進了其中的9個,后又選擇了4個熱門的社區改造,最終選定13個改造項目作為研究對象,從2018年5月起,進行了為期一年的觀察。

我們首先對微更新的效果進行評估。在公共池塘資源理論的基礎上,分別從治理主體、規劃資源、認知意象三個方面進行拓展。

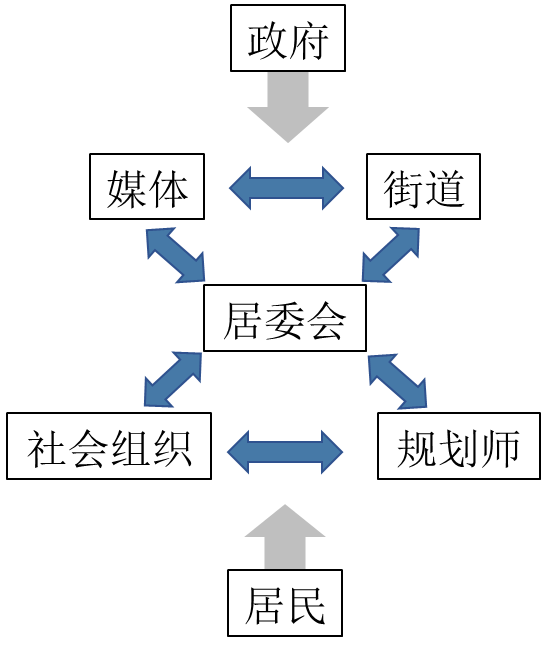

首先從治理主體出發,明確人與人的聯系:社區微更新的整個對話平臺由政府幫忙搭建,同時,街道辦、居委會、社區規劃師、社會組織、居民等多元主體產生互動以實現社區的治理創新。這包括“相關政策的出臺”、“資金出口的落實”、“居民大會的召開次數”、“活動參與的積極性”四個評價指標。

其次從規劃資源出發,強調人與空間的聯系:社區微更新的空間由規劃調控而來,需要政府明確哪部分空間可以改造,并規定空間的性質,再通過規劃讓公共空間參與到微更新中。這包括“空間的使用率”與“后續管理的責任主體”兩個評價指標。

最后從認知意象出發,連接新空間與舊空間:凱文·林奇的城市意象理論明確了人們對空間主觀認知的重要性,而這種感知需要通過空間的連續性來傳達。這包括“空間改造的范圍”、“原有特征的保留”、“時代元素”三個評價指標。

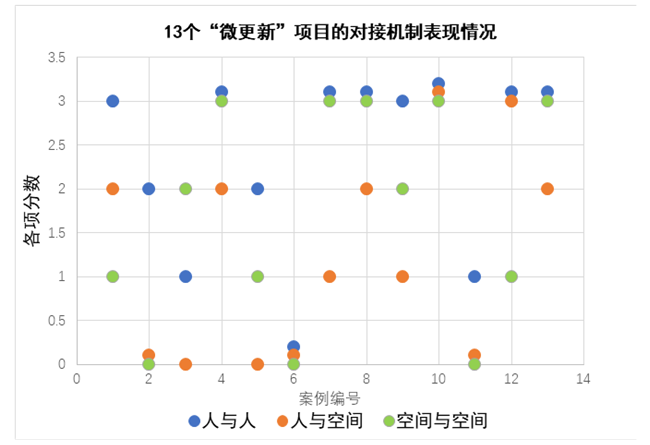

根據客觀事實和主觀評價的綜合評估,我們對人與人、人與空間、空間與空間三個維度設置0分、1分、2分、3分四個檔次,分數越高意味著微更新完成的效果越好。

由上圖可以看到,在人與人的對接上,超過60%的項目都拿到了滿分,個別項目由于居委會和居民的互動還不夠好。不過可以說明,微更新在自上而下推進過程中,比較注重多元主體互動。

而在人與空間的對接上,大部分項目完成得較差,超過30%的項目為0分,很多微更新成果在后來都沒有得到很好的維修保護。

在空間與空間的對接上,項目總體表現比較平均,其中有幾個社區做得比較出色,兼顧了美觀性與實用性。

以下將選取更新效果不顯著的2個案例和較為出色的3個案例來進行分析。

微更新效果不顯著案例

1、中心花園改造項目

在這個案例中,居委會出于小區設施老化的原因向上級街道申報實施微更新項目,而過程中主要出現的問題為:

首先,居委會與居民的溝通存在很大的問題。小區內更新的健身項目雖然符合市民健身標準,但小區內主要居民為老年人,而且器材老化,難以使用。

我們在調研中發現,居委會未能給居民滿意的答復,甚至以“不是專門給你們設計的運動器材”這樣的理由回復,這種溝通不暢導致居民滿意度不高。

其次,后續管理混亂,中心花園面臨的最大困境是“無人打理”。中心花園中專門給孩子們改造的“百草園”生態環境不好,水塘中的水沒能做到勤換,招來太多飛蟲,花園中垃圾遍地,寵物排泄物隨處可見。由于沒有做到短期的植物更新,導致花園有很長一段時間都呈現出荒涼頹敗的景象。

對此居委會給出的回答是“每一季都要換新的植物,這一季剛剛沒了,我們要等著換下一季節的植物”,可見后續管理的缺乏,導致微更新項目的實施成果難以長期維持。

2、綠地與廣場改造項目

某老舊小區的改造重點對象為中心綠地、健身廣場兩片區域,用地面積各約1300平方米。經調查發現,中心綠地現狀植被過于茂密,導致缺乏公共活動空間;廣場內部健身器械陳舊破損,路面也損壞嚴重,存在一定的安全隱患。可見沒有根據社區空間的地理特征及環境進行改造,空間的功能也沒有很好地發揮出來。

然而,在發布“行走上海2017——社區空間微更新”計劃后,街道辦并未與小區居委進行良好的溝通,資金遲遲未到位,導致項目中許多計劃尚未進入實質性部署階段,某位受訪居民說“聽說過微更新,但感覺一直沒有動靜”。

同時,居委會與居民之間的溝通欠缺,不知居民真正的需求,小區內部有一萬戶居民,僅僅更新中心廣場,很多居民表示漠不關心,尤其是位于小區邊緣的居民,“我覺得中心綠地太遠了,平時都懶得去”。政府與居委會、居委會與居民之間的對接問題,導致小區微更新陷入困境。

從這兩個項目可以看出,主要問題是沒有有效落實治理對象與治理主體。治理對象,即改造空間的邊界不確定,哪些地方要改、改造的范圍沒有弄清楚,改造過程的效率和改造后的空間使用率普遍較低。治理主體缺位,互相推諉責任,資金出口不明晰,導致相關的微更新活動難以推進下去,后續項目無人管理,改造成果難以維持。

微更新效果顯著案例

1、“人與人”對接良好——“創智農園”

“創智農園”在各個主體對接方面做得較好,項目的成功正是多元主體共同作用的結果。

首先政府發起倡導,搭建平臺。楊浦區區政府力求落實“社區微更新”的方案,向合作治理政府的角色轉型,將“創智農園”的綠地營造和公共服務的權限授予一個社會組織——“四葉草堂”,并聘請同濟大學的專業社區規劃設計師提供學術指導與幫助。

企業機構提供資金幫助,承擔社會責任。地產企業出資200萬,對創智天地的一塊廢地進行改造。從商業角度看,支持專業人士將其改造成一個具有吸引力的公共空間,這有利于相關地產的升值。此外也促進社會關系的再生產。

居委會發揮橋梁作用,大力宣傳并促進政策落地,幫助協調規劃師與居民的關系。居委會通過一系列的宣傳比如張貼海報、召開居民代表大會等措施,幫助“創智農園”落地生根。

專業規劃師設計并改造空間,積極動員居民參與活動。通過認領綠植,開辟一米菜園,家庭廚房等活動,拉近與小孩子的距離來帶動成年人的積極性,形成了居民之間的鄰里互動。

社會組織提供相關服務,并進行后續的維修管理。“四葉草堂”是一個社區花園改造的專業組織,在創造性活動中激活空間更新與社會治理。同時依托周邊的高校資源,吸引了一大批關注教育的學生與家長,進而動員了更多居民投身于社區治理中。

居民積極參與社區治理,增強鄰里關系。“創智農園”在后期發展中,時常舉辦各種關于社區治理的活動,上到70歲的老人、下到5歲的小孩都報名參與。一位62歲的受訪者表示:“跟我一起跳廣場舞的朋友讓我也帶著孫子去參加那個種花的活動,小孩子喜歡嘛,我們老年人就坐在一起喝喝茶啦,聊聊天啦,也很有意思的。”

居民之間形成了良好的對接機制,無論是老年人自發形成的廣場舞組織,還是中年人互動較多的媽媽團、青年人熱愛的夜跑團,他們以組織形式與其他主體交流溝通時,發聲更有力明確,需求更容易被落實。

2、“人與空間”對接良好——開魯一村涼亭

開魯一村的涼亭改造在人與空間的聯系方面做得十分出色,通過空間里舉辦的活動增強居民與空間的情感聯系,讓居民的權利與義務意識更加突出。

開魯一村原有的涼亭房頂為金屬材質,亭內可供居民落座的位置不多且未設置靠背。微更新項目將亭子翻新成木亭子,拓寬了原有的空間。此外,居委會在亭內組織了許多活動,如義務理發、養生泡腳等。這些活動讓社區庭院升級成了居民客廳,居民們把這里當作是與鄰居朋友生活的地方,平時也會一起主動打掃。

為了提高社區居民的參與感,居委會還組織了命名涼亭的活動,經過線上線下投票,在30多個名字中選出了“開馨亭”這個名字。命名從某種意義上也是“出生”,居委會希望通過命名給居民們傳遞一種信息——這是他們的涼亭。

以往很多社區的公共空間資源損耗速度快,很大一個原因是居民沒有意識到自己有維護社區空間的義務。

由于開魯一村從2013年起就開始培育自組織樓組,例如幸福樓組、健康樓組等,一棟樓的居民常常一同出游、辦講座、裝飾樓道環境,人與空間的聯系越來越緊密,居民對公共空間的維護也產生了明確的義務意識。

居委會先通過幫助策劃、積極動員、有效激勵等,營造了良好的氛圍,在后期的物理空間改造上,又通過組織活動讓居民們接受空間、享受并共同參與整個改造過程,還在后期維護空間、升級空間功能。

3、“空間與空間”對接良好——愛民弄

社區空間格局改造方面,愛民弄實現了新舊空間的更替與對接。

愛民弄主要為一段狹窄的上海老弄堂,周圍以居民住宅為主,空間較為擁擠,好多設施年久失修,但也具有意蘊深遠的歷史文化背景。經調研發現,這次改造主要體現在水池與綠化帶,極大改善了社區環境,改造成果與居民的日常生活息息相關。

愛民弄雖然地處上海鬧市區,但未進行商業化開發,此次更新保持了老弄堂的風貌,生活氣息依然濃厚。接受采訪的雜貨店店主表示“現在環境好多了,街坊鄰居上我這邊來買東西也方便了,甚至還有外邊人進來。以前進門就想走的,現在還會進去轉轉”。弄堂居民也對此次改造表達贊賞:“跟鄰居說話方便了,晚上坐門口的凳子上說說話”、“水池子沒以前那么亂了,電瓶車自行車停得規矩了”。愛民弄的更新尊重原有公共空間的物理特征,做到了因地制宜的改造。

在改造前期,愛民弄成立了一個由專業設計師、政府代表、居委會代表、居民代表等多方組成的評審團隊,充分協調了各方利益;改造過程中,居委會提出了綠化包產到戶的創新制度,調動了居民的參與度。居民可以選擇自己心儀的綠化,參與社區自組織活動,有效完成了空間的持續性利用,實現了空間與空間的良好對接。

總結

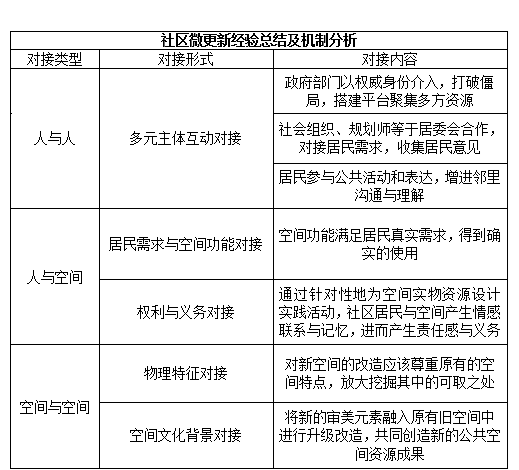

通過對一系列微更新項目成果的評估,小組總結出一套可以復制推廣的社區微更新經驗:

(作者系上海財經大學經濟社會學系本科生,指導教師為孫哲)

關于“社區更新觀察團”

澎湃新聞市政廳欄目發起的“社區更新觀察團”,希望把積極從事社區更新實踐,想要一起完善社區的人們集合起來,一起觀察,一起漫步,一起討論。“社區更新觀察團”將對上海五個不同類型的社區更新實踐深入考察;相關實踐者將以“城市漫步”的形式,分享在地經驗,并與關注社區議題的更多人,在 “空間正義”與“社區賦權”的框架之下,共同探討社區的未來。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司