- +1

楊浦七夢·實錄|工人:回望與重逢(下)

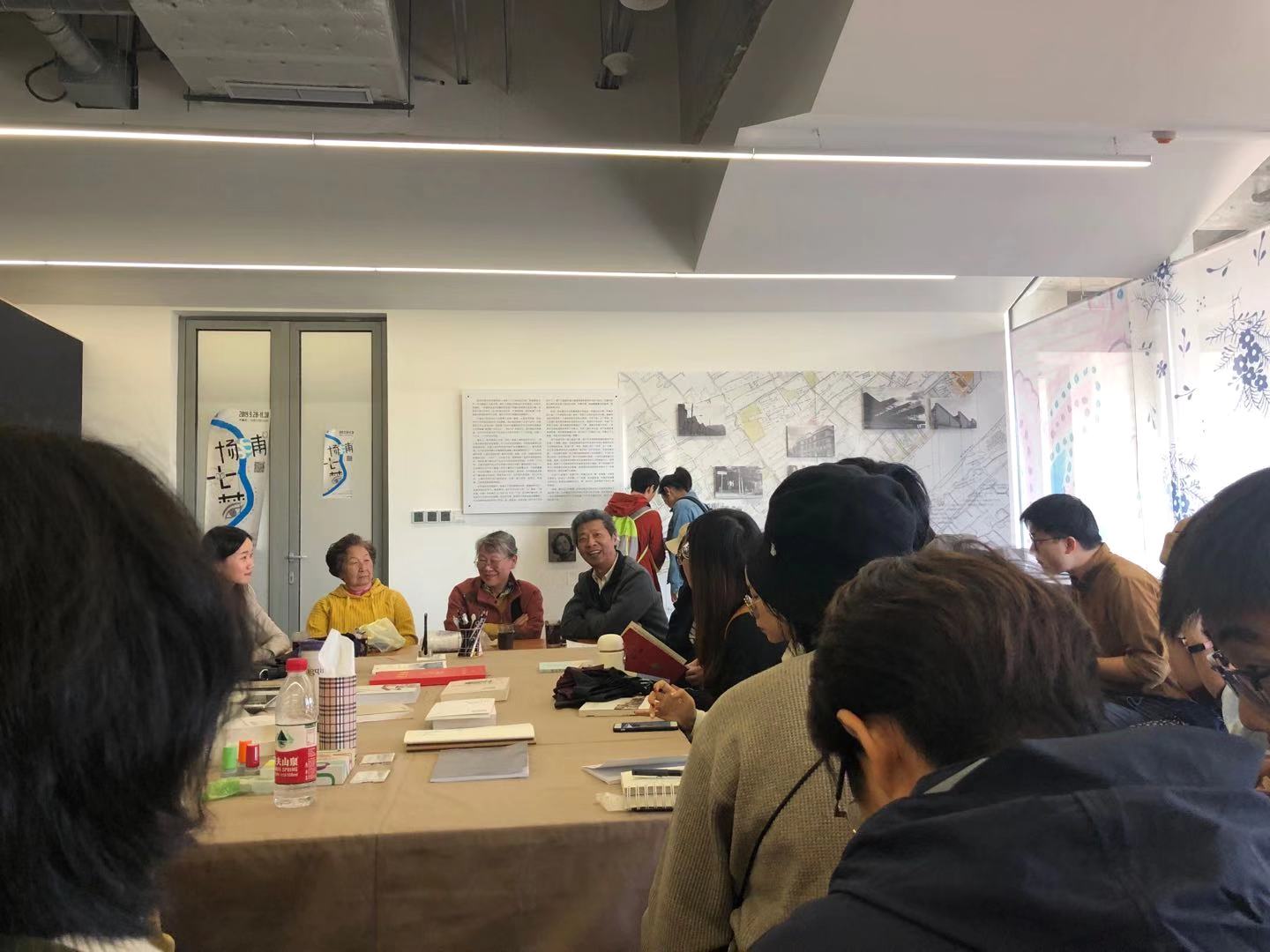

2019年11月9日,在上海楊浦濱江楊樹浦路1500號綠之丘的“楊浦七夢”展廳,“工人”單元開展了一次老工人茶話會。

在這次茶話會上,工人出身的作家管新生、老紡織工人吳翔、廠辦學校老教師趙明玉,以及廠里的老人事宋幼敏,講述了自己的人生經歷,和對城市的感受。在場聆聽的,還有同濟大學兩個黨支部——研究生第九、第十支部的同學們。年輕人把這次座談會,以及參觀楊浦濱江的城市更新,當作自己的主題黨日活動,希望真正了解過去的故事,見證并踐行新中國的發展歷程。

以下是茶話會部分實錄。

宋幼敏:我也是1975年分配的。工作要根據兄弟姐妹的去向來落實。

我當時去了上海農場。去上海農場是1975年3月20號,回來是1988年7月10號。

其實我1979年就可以回來,那一年有個頂替政策,你爸媽如果退休,你就可以頂替他們。這形成了一次“拼爹行為”。

在此之前,都是只要工作表現好,就能從農場回來,進上海的工廠。當時,我弟弟也在農場,兩個人總得有一個人先回來。如果我先回來,我弟干我當時干的工作,他可能就回不來。我讓我弟弟先回,我留在農場。

到1979年,我在農場待了四年左右。我想,再熬兩年就可以熬出頭回上海了。我哥三年左右就從農場回來了。當時去的時候,政府說只要工作努力,經過幾年勞動,就可以回來,還能抽到上海的公房。

沒想到,直到1988年,用了九年,我才回來。

1984年,單位決定送我讀書。單位和我約定的是,送我讀兩年書,然后為企業服務三年,之后我想怎樣,單位都不管我。但在為企業服務的三年里,必須按合同約定做。當時交的培訓費是六百塊一年,單位說要付一千二百塊。我想,讀書總比不讀書好,于是就去了。但我也沒看到收據。我說,我是付了錢回的上海。

1985年,我去讀書,讀的同濟二校。同濟二校是原來的鐵道大學。同濟是幾個學校合并而成。合并鐵道大學之前,同濟鐵路交通這塊相對弱。還有個同濟三校——原先的城市建設管理學院,后來同濟也把它并進去了。

1988年,我放棄干部身份,轉為工人,回了上海。

回來以后,進了我爸的單位,上海船廠。那時我爸還沒退休。我7月10號回來,12號去報到。當時心想,好不容易回來,進了大廠,要努力工作。但報到當天,我爸讓我上午別去,下午再去。下午去的時候,人事科接待我的人,問了我兩句話:你叫什么名字,你爸是誰?我回答了他,他讓我回去休息三天再來上班。當時,16號之前開始上班的,算一個月工資;16號以后去報到的,算半個月工資。

我爸問我,想干什么工作。我是鐵道大學學機械的,就說想學修汽車,做汽車修理工有出息。為什么呢?因為不是所有工種都有八級,為了走得更遠,就先給自己定個目標。結果15號我去報到,廠里把工作安排好了,在技術科做人事管理工作。這一輩子就這樣干下來了。

我們廠沒有像其他廠那樣,一直到經營不下去就關了。而是前后經歷了三次變革。

第一次變革,我們廠出了女同志50歲退休的政策。國家規定55歲退休,但我們廠是50歲。當時50歲的女同志全退休了,不管干部還是管理人員。

第二次變革,2003年,我們廠要從浦東搬到浦西,就是現在楊樹浦路468號。這一次牽涉的人就很多了。有一批人要從浦東到崇明工作,很多人不愿去,好不容易到上海來了,工作了那么久,突然讓去崇明,而且以后不能調回上海工作,只能每星期回一次上海。很多人不愿意。接著引發了工人大跳槽。

當時廠里出了個惡劣政策:如果夫妻兩人都是本廠的,男同志要跳槽,女同志也必須走。現在哪個廠敢這樣做,工人肯定會炸掉的。當時出來這個政策,是因為廠里一批車間主任一級的干部不想接受搬到崇明。因為,社會上也有工廠在招人。搬到崇明那邊,廠里給你一年三萬,每個月三千。但上海其他廠一個月給你兩萬。這種情況下,做同樣的工作,你肯定不愿去崇明。就這樣,廠里走了一批人。

我做人事的,我知道《勞動法》。廠里的規定其實是違法的。這批人走了之后,廠里吃官司了。總廠規定,哪個部門打官司,哪個部門自己去應訴。當時我們部門有人走,要打官司,是我去應訴的。我也知道,廠里要輸官司,但不去不行。現在覺得,干人事太虧了,遇到這種情況,得罪人的工作,是我們人事在做,而不是領導。

后來,廠里輸了官司,一次性賠償工人二十萬,分給工人的房子也沒有收回。賠了很多錢。

有因必有果,第三次變革就牽涉到我自己。

2003年,管理部門和車間搬去浦西。到2013年,又說廠里全部人都要去浦西。我已經做好了心理準備。還跟人說,我又要去住集體宿舍了。四五十歲,都是有家庭的人,四個人住一間集體宿舍,真的很可怕。后來廠里還是出了政策:不愿去的人給內退。內退按在崗時收入的80%來定,按全市最低標準交五金。當時我們整個部門一起走了。領導說,最后一次了,你就當幫自己,能解決幾個就解決幾個。

現在很多人突然說,楊浦濱江是“還江以人”。我覺得很氣人,這怎么叫“還江以人”呢?我們廠這么好,為了另一批人民,把我們廠從浦東趕到浦西,再趕到崇明。今年連崇明也沒有了。原先廠里有一萬人,現在只有二百四十人了。

2018年,政府說崇明要搞國際生態島。我們廠不能繼續生產,還要把土地交出來。最后,我們廠去了長興島。

現在回頭看,我們集團公司還是很有發展眼光的。長興島八個船塢,一次性給江南廠四個塢。世博會動遷,江南廠也要搬。還有四個塢,給了我們集團公司一個。另外三個給滬東船廠。滬東船廠計劃2021年搬完,這么大一個廠,還有軍工產品,居然也要從這里搬走。

這就是我經歷的我們上海船廠的三次變革。現在年輕人以跳槽為主,不像我們那會兒,一輩子為一個企業服務。我們單位的很多大學生,一步一步走過來,好不容易做到一個不錯的位置,收入也挺好,突然有一天告訴你,你沒工作了,其實是很可怕的事。

還有,你們意識到沒有?以后的企業,和大多數人是沒有關系的。

我從1993年開始做人事,這是我的體悟。你是在為自己工作,而不是為企業工作。

很多人不理解我這個說法,為什么和企業一步步走過來,結果不是企業人,而是社會人?因為,你的身份和社會有關,與企業無關。假設你明天就要離開這個企業,你和它還有關系嗎?現在,我們老人的管理制度也改革了,檔案要到住的街道去找,而不是去企業找。即使沒有下崗的,以后也得到街道去找自己的檔案——變成社會的人,而不是企業的。

多數時候,企業是和你沒有關系的。除非你能在一個企業干一輩子。按照現在社會發展,沒有人愿意在一個單位干一輩子,肯定有碰到天花板那天,肯定會有人來誘惑你,讓你換一條路走。不要做長期呆在一個單位的打算。這是做人事工作的我,給大家的一點忠告。

我親戚找工作,托關系進了一個單位。第一次簽合同簽三年,今年簽一年。這意味著什么?企業給你發出通知了。大家記住,凡是以后簽合同給你簽一年的,要隨時做好往后企業不再給你簽合同的準備。過去人在企業一做就是一輩子,現在不一樣,如果在企業做事,沒有成績,企業不會讓你一直做下去。企業要看性價比。

還在讀書的同學,要把書讀好。讀書是立身之本。現在不把專業的東西學好,就會像我一樣,最后沒搞成我想搞的技術。

要記住,以后你們不會一直為一個企業服務,要有自己的想法,有自己喜歡的東西,提前做好人生規劃。不要等60歲退休,58歲才培養愛好。那樣做不好事情。退休后,你就是遛公園遛馬路的人。

趙明玉:在合同期內,有跳槽想法的,找到新方向之前,千萬不要告訴別人你想跳槽。等新工作確定好了,再去跟老板說離職。不要八字還沒一撇,就出去說要跳槽。我就是這樣教我學生的。

尋找新方向的時候,一是要找自己喜歡、適應市場發展的方向,二要規劃自己的發展前途,不要盲目跳槽,否則一個苦海沒跳出來,又進了另一個苦海。

宋幼敏:我們企業的歷史比江南船廠還早,現在有說法是,我們廠建于1862年,從英聯船廠算起。但說實話,上海船廠歷史比江南船廠早,一般不認可這個說法。1990年代,我們廠搞了一次廠慶,非常厲害,還專門拍了紀錄片。現在網上搜一搜,應該看得到。

趙明玉:我要說上海船廠的幾次壞事。

上海船廠發生了三次大火災,我經歷的是第二個火災。第一個大火災燒掉了風雷號。第二個大火災燒掉了宜興輪,是中波輪船股份公司的。我老公是宜興輪的船員,宜興輪的船廠燒了之后,他光著屁股回來的。我還寫了關于這件事的文章。

宋幼敏:我們都有交集。吳老師是國棉十七廠的,我祖母也是國棉十七廠的。

趙明玉:我媽媽是國棉十二廠的,我婆婆是國棉九廠的,都是楊浦這邊的廠。我老公在上海船廠。

上海船廠的三次大火災,真的很轟動。為搶救大船,保護船塢不被損壞,拼命往外拖船進行滅火,誰知拖到黃浦江時,火被滅掉了,船卻因進了很多水而傾斜了,黃浦江航線受到影響,好幾個船拼命拉住宜興輪,不讓它倒下去,最后用黃浦江上最大的浮吊吊著才沒有傾覆。等我老公到船上去,唯一找到的東西就是他帶出去的字典,因為船體傾斜,字典被泡到水里,沒有被燒著。這本字典現在還保存在我家里。

宋幼敏:宜興輪燒得不算厲害,風雷號才是真慘。風雷號要出廠了,出廠前一天,全上海很多單位組織人來參觀,風雷號是“三千噸的船臺造萬噸”,然后起火了,燒死了很多人。當時尸體清點好,市里統一發了個文件:所有去的單位,死了人的,單位自己把尸體抱回去。

趙明玉:我只知道船廠死了13個人。

宋幼敏:船廠很危險。我們有個很有名的工程師,很努力工作,有一天下班之前到機艙間柴油機那邊去,結果一塊鐵飛出來砸到他,當場去世了。

趙明玉:我帶學生也經歷了幾件事。

一個學生下班后在自己的位置上整理東西。這邊一個人磨刀,結果刀翹到砂輪里,導致砂輪爆炸。一塊砂輪片飛了出來,正好打進旁邊的同學后腦勺,救也沒得救,馬上就去世了。

還有一個學生,剛剛下車間,我們進車間是穿工裝,不準戴圍裙,但這個學生戴了圍裙。結果機器一開,圍裙轉到機器里,他用手拉,自己的手被機器拉進去,斷成四截。

到工廠實踐的工人,一定要注重安全教育。衣服沒穿好,頭發沒弄好,就不要進車間。不管是去參觀也好,調研也好,一定要記住安全第一。

管新生:其實產業工人,按照以前的制度,就是擰在革命機器上的一顆螺絲釘,永遠不可能走掉。改革開放后,工人大規模下崗,螺絲釘不走也要走。

剛才宋先生說,以后可能學生和企業沒有關系。我和您有不同看法。前些年,很多紡織廠都遷移或關閉了,但這兩年,說上海的制造業要重新發展。我覺得,有制造業,就絕對有企業。可能以后和企業還有關系。只是企業概念可能不一樣,現在都是高科技,是先進的企業。

趙明玉:我有一個學生,技校畢業后去讀了大學。大學畢業后,在拖拉機廠上班。他們廠進口了一臺60萬美金、自動化程度很高的機器,他負責操作,所有設計和編程都是他自己弄,機器上旋轉的工作刀頭也可以自己拆卸。

如果沒有大學文憑,沒有學車工最基礎的技術,他應聘不了這個崗位。先前學的知識指導他后面的工作,最開始學的車工技術也派上用場。所以說,現在是知識和技術結合的時代。

管新生:社會發展肯定還需要工業,可能形態不一樣。

趙明玉:所有的技術語言我都要教給學生。同學們聽的一頭霧水,教學過程就會變得很困難。我只能苦口婆心一點點教,慢慢給他們講清楚。知識基礎好的同學,立馬就能學會,差一點的同學,教半天連圖標都看不懂,根本不能到車間搞技術。現在要搞技術,起碼要大專以上學歷。

說現在楊浦的工業遺產改建,應該體現當年工人的精神面貌和狀態。我覺得,整個濱江在體現工人精神面貌上還做得不夠。楊浦濱江漁人碼頭那邊的防洪墻上,只是簡單在墻上印了相關歷史。防洪墻起到什么作用,在黃浦江邊是怎樣的狀態?現在它們都被打造成休閑場所,那當年是什么樣子呢?國棉十七廠有防洪墻,國棉十二廠也有。但光是一個簡單的防洪墻,沒人看得懂。

希望閱讀濱江的內容可以再多一些,內涵再豐富一些。現在的內容太枯燥,或者說太簡單,沒有實質性的東西。

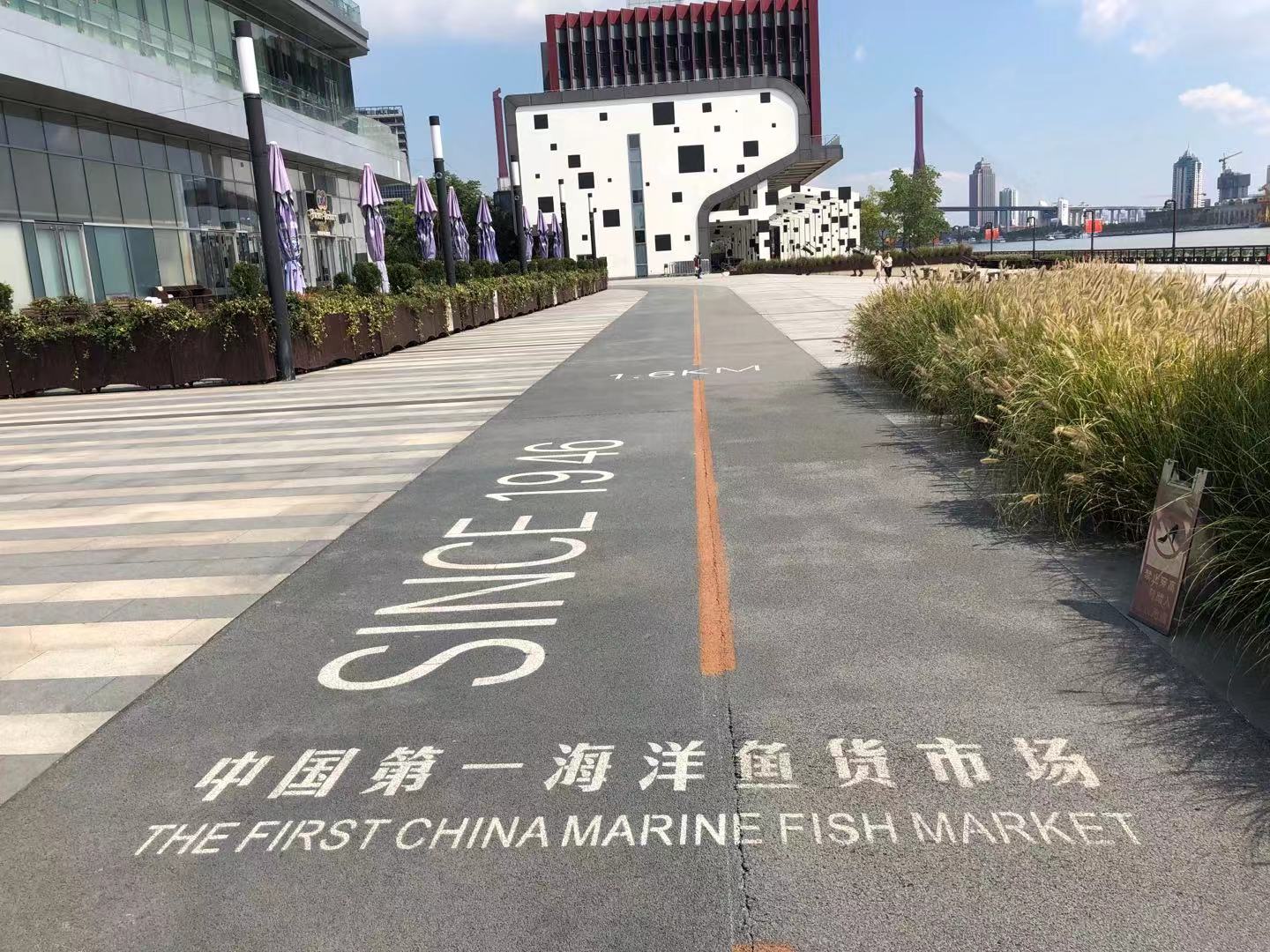

我舉個例子,楊浦濱江的漁港再現,大家不了解當時漁船卸貨的過程,就根本沒有漁港再現的理念。可以聯系浙江象山石浦那邊的漁場,看看它們是什么狀態。把原先江浦路魚市場的照片、故事,以另一種形式,比如投影,呈現出來。還可以在濱江閱讀欄上,把這些照片呈現出來,讓大家感受這里曾經的故事。

我拍攝濱江的照片,寫與它有關的文字,都是因為對它有感觸。防洪墻改建的那一年,我去把原來的拍下來,再來對比現在的防洪墻。

沿江那邊保留了一個燈塔。那天在黃浦江上,有人問,這個燈塔這么小,它以前是做什么用處的?我說,它是照亮碼頭作業區的。外灘那邊有一個專門照亮來往航船的燈塔。當年,碼頭上有這么一個燈照亮就足夠了。五六十年代都是小燈。我把原始的燈塔照片給他們看,他說原來燈塔這么小。在他們的認知里,覺得燈塔應該是很大的。

漁人碼頭那邊的燈塔被拆掉了,做成掃二維碼、觸屏閱讀的裝置。我掃進去看過,里面內容好簡單,沒有介紹燈塔的大小,以及當年如何指引碼頭晚上作業。要是把這些東西都寫進去就好了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司