- +1

垃圾分類大哉問②|從獨立責任到共同責任:為何要所有人行動

這些天,常常被人問到的一個問題是:垃圾分類,個人做好就好了,為什么要在社區里搞得這么麻煩?

這又是一個大問題。

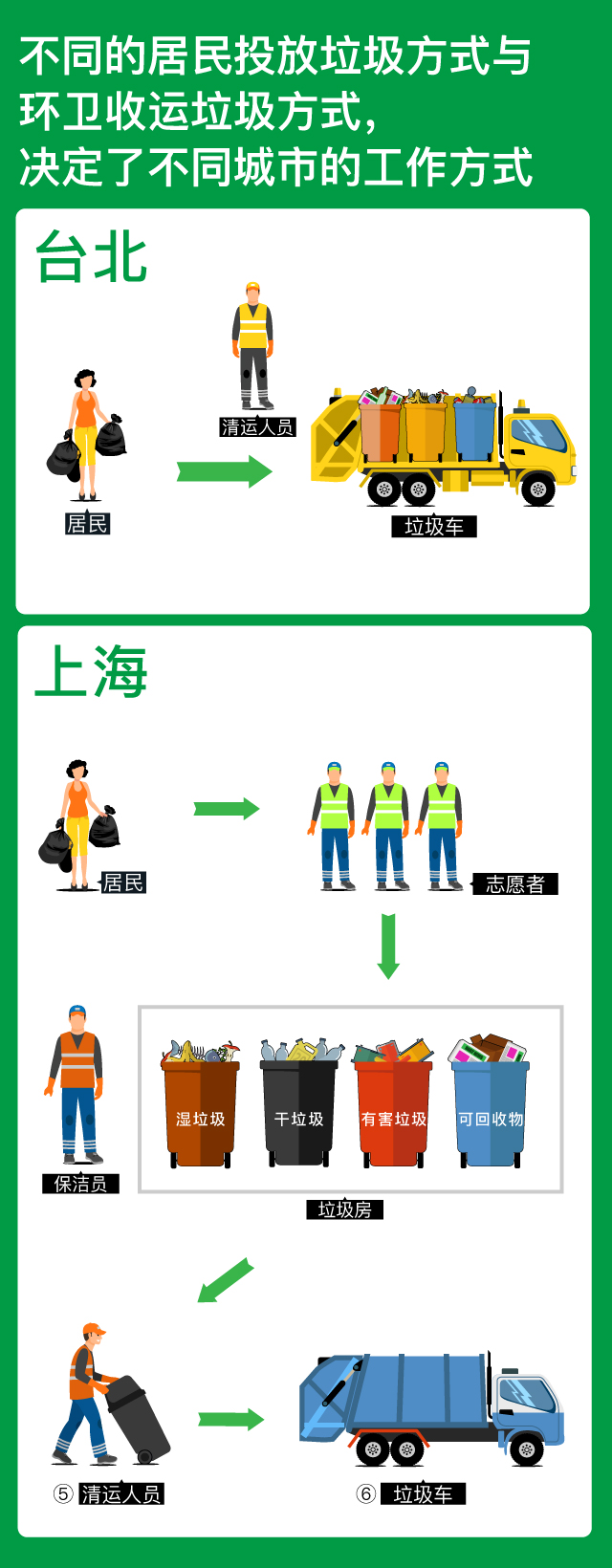

還是要回到上篇文章提到的那個點上:不同的居民垃圾投放方式與環衛收運方式,決定了不同城市的垃圾分類工作方式。

和臺北一樣,在分散的農村和城市的別墅區,每家每戶門口都有自己的垃圾桶,每只垃圾桶都有歸屬,是“實名化”的。居民承擔的就只有“個體責任”,其個人的垃圾分類容易被監督,容易做好。

但在上海大多數小區就不一樣了。以投放濕垃圾為例,上海居民不是把垃圾給清運人員,而是倒入一個公用垃圾桶。這個公用垃圾桶,不是只裝一戶的濕垃圾,而可能是100戶人共用的。這就意味著,哪怕自己分好了,其他96戶也分好了,但只要有3戶人家亂投放,濕垃圾就被污染了。按照上海濕垃圾收運標準,只要有3個可見的非廚余垃圾,1個可見的有害垃圾,清運公司就可以拒收。這就意味著,這3戶人家的行為,連累了做好了分類的“我”,以及其他96戶人家。

理論上,分類好的97戶人家,應該去找那沒有分類連累了整桶濕垃圾的人“說事”,倒逼他們改正自己的行為,不要因為極少數人不作為,影響小區整體分類成果。據我了解,日本的社區,就是以類似方式在運作的。

當然,目前上海的實際操作流程沒有這么復雜。每個小區都有保潔員做“二次分揀”,幫居民分垃圾,解決了濕垃圾不純凈的問題。

在上海,絕大多數居民都是“共享”垃圾桶。同住一個小區,其他居民垃圾分類的好壞,和我息息相關;我和使用這個垃圾桶的小區居民承擔著垃圾分類的“連帶責任”,也可稱為“共同責任”。

一個小區的共同責任意味著,不僅是我自己要分類好,我的家人要分好,我還有提醒和勸說鄰居分好的責任。這可能就需要,我得敲開鄰居的門,關心鄰居丟垃圾的方式和質量。或者,申請去做樓層的垃圾分類志愿者,甚至小區的志愿者。

從前,我可能從來不知對面或樓上住著什么人,我們見了面不打招呼或只是點個頭。但當垃圾分類開始后,當我去敲響鄰居的門,向他告知垃圾分類的時候;當我承諾可以做1次社區志愿者、和很多年長的叔叔阿姨站在一起的時候;當我因為做志愿者了解了更多社區的問題,并萌生“或許我可以做點什么”的想法時,社區建設或社區營造就發生了。

在社區,沒有人是一個孤島,每個人都相互關聯,或深或淺,或濃或淡。平時我們潛居,默默無聞;有時候,我們勇敢地站出來,用行動表達對社區的關懷和愛。

讓我們再次回顧英國17世紀玄學派詩人約翰·多恩John Donne的詩歌:

沒有誰是一座孤島

在大海里獨踞

每個人都像一塊小小的泥土

連接成整個陸地

如果有一塊泥土被海水沖刷

歐洲就會失去一角

這如同一座山岬

也如同一座莊園

無論是你的還是你朋友的

無論誰死了

都是我的一部分在死去

因為我包含在人類這個概念里

因此

不要問喪鐘為誰而鳴

喪鐘為你而鳴

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司