- +1

社區更新·談|社區規劃師:城市民主化更新的探索

社區作為最小單元的社會空間,是存量更新的基礎,也是社會矛盾的基層載體。存量更新涉及利益平衡、權益保障等,社區更新的基本問題是各種利益溝通、協調和平衡。從政府管理角度,希望尋求兼顧溝通協調和專業指導的職能角色;從民主發展角度,希望在規劃通道上尋找能反映民眾訴求的代言人。

于是,代表社區利益訴求以及完善規劃制度體系的社區規劃實踐和試行中的社區規劃師制度,在上海、深圳、廣州、杭州和成都等城市出現。

近幾年,通過上海社區更新實踐,我們發現城市的發展狀況和社區訴求差異很大,政府的工作目標和方法各有側重,對社區規劃師的角色定位也有較大不同。本文結合上海市靜安區社區更新項目面臨的問題,試圖探討適宜上海的社區規劃師制度。

民主化更新實踐

在以往的社區規劃中,因為尺度小,規劃師得到的經費少,但工作相對簡單。街道每年有一些城市更新的想法或計劃,但沒有能力將其系統化,編制成規劃后報批,這就需要規劃師協助。以前,我也參與過一些社區層面的規劃。比如,曾幫一個街道做過“十三五規劃”,同時幫他們計算完成每個項目總計需要資金,每年要完成哪些項目,計算和統籌能騰挪和重新利用的空間,并把上位規劃的要求落實。

通過幾次實踐后,我覺得,規劃師在協助街道政府管理方面還有很多事能做。2015年起,我們參與了上海市靜安區的“美麗家園”、“美麗城區”等一系列社區更新項目。這些更新改造,突破以往政府一元主導的更新改造方式,引入了規劃師角色,加強了規劃的社會基礎,提高了居民的規劃意識。

1)合作機制的多元化——引入社區規劃師

舊城更新改造項目,是城市建設中最復雜、涉及面最廣的社會工程。項目成功與否,關鍵在于是否反映公眾的心聲和利益。本次“美麗家園”建設項目引入了社區規劃師角色,試圖從合作方式、程序決策、項目設計以及管理等方面,加強公眾參與機制滲透。

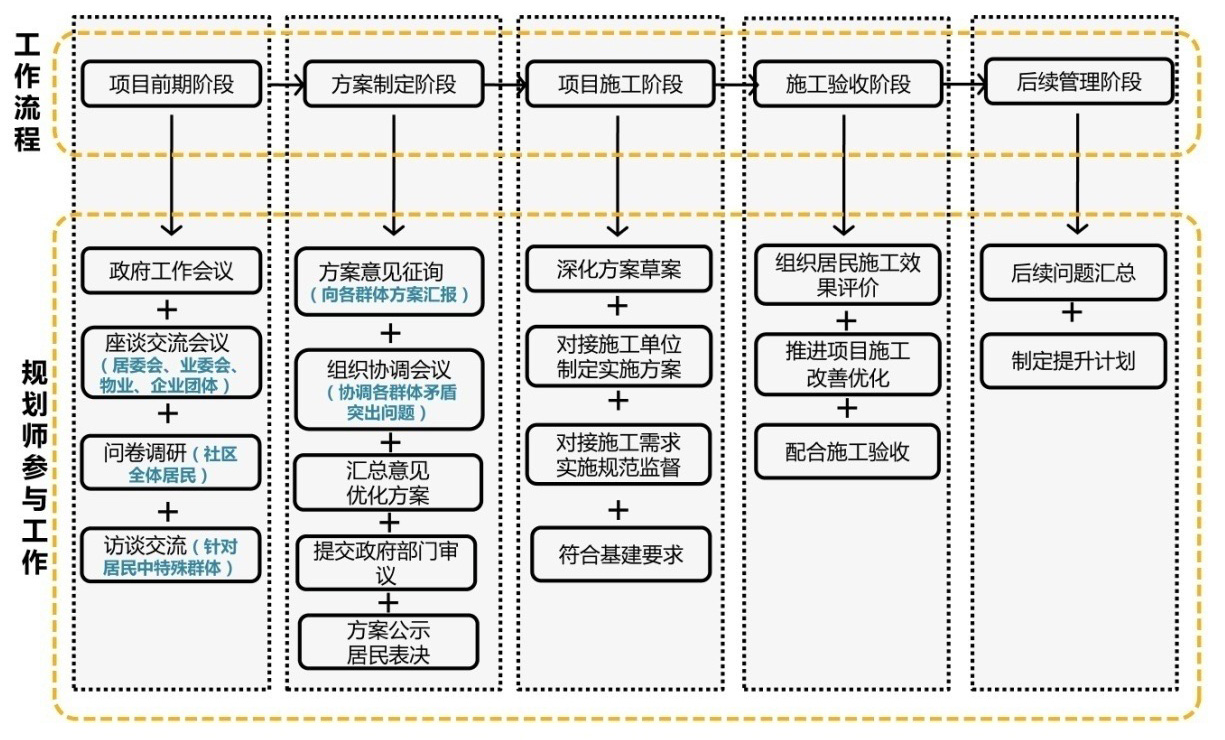

其中,社區規劃師將擔任三個角色。首先是技術員,提供專業的規劃設計意見,并把專業內容以平實的語言解釋給居民;其次是組織者,進行組織溝通工作,將社區訴求整合到現有規劃中;最后是協調者,協調利益各方對規劃方案的意見,促進各方達成共識。

2)意見決策的公開化——公眾監督機制

本次更新的改造對象多為1980、1990年代的售后公房及城市街坊道路,建筑、設施、安全、管理等方面均存在許多問題。本項目突破以往政府、領導、施工團隊等少數人說了算的做法,改變統一標準化的模式,依據公平公正的原則,綜合考慮公眾整體利益來確定更新改造方案。

本項目除了向居民公開更新方案, 還要積極鼓勵居民參與更新改造的各個階段, 以推行有效的公眾監督機制, 保證決策的科學性。

比如,政府委托的商品房小區改造,主要采用這樣的形式:政府先提出有空間改造的機會(即公告形式),采用政府和小區按比例分擔設計、管理和改造成本的方式(彭浦是政府出10%,小區出90%),征求各業主委員會的信息反饋。想做的小區會報名,統計下來會指派規劃事務所負責,政府和規劃師一起,以規劃師為主導,與居民溝通改造事項。當改造內容全部定下,投票通過后,政府會推薦3家施工單位,如果居民覺得可以,3家施工單位將以招投標的方式競爭建設權。如果居民不同意,就有業主委員會自行聯系施工方。無論政府推薦還是自主聯系,建設費用均從維修基金中出。

而老公房小區的改造,主導權在政府手上。老公房過去由工廠或拆遷前的街道負責,現在維護責任轉移到了當下的街道政府。因此,沒有維修基金,只能等待政府撥款。

商品房小區與老公房小區在前期意見匯報時,最大的不同在于,老公房居民會抱著“政府出錢,不要白不要”的態度,但商品房小區的自主意愿更強。

3)項目設計的交互化——參與性設計

長期以來,規劃工作的公眾參與一般采用召開公眾聽證會、問卷式調查和舉辦規劃成果展示會等方式。本次項目中,社區規劃師要思考,整個過程中,如何調動居民積極參與設計。

設計師要面對面聽取居民意見,或邀請居民參與設計,舉行設計沙龍和游戲單元,讓居民選擇設計方案,甚至動手設計自己的家園。比如:在成億花園的項目中,居民提出改造小區大門,社區規劃師做了三種不同風格和類型的大門設計,由居委會舉行設計沙龍,召集居民參與,對三個方案進行投票,最終按照居民投票最多的方案進行深化設計。

4)組織管理的民主化:自治共治模式

長期以來,社區更新改造的管理一直都是政府、規劃局和建委的工作, 由于事務繁多, 管理脫節,法規不完善等原因,違規現象屢見不鮮。靜安區通過創新長效管理機制“1+5+X”會議的社會力量運作平臺,以及“三會一代理”(決策聽證會、矛盾協調會、政務評議會和群眾事務代理,簡稱為“三會一代理”)小區協商議事平臺,鼓勵引導居民積極參與。

在彭浦鎮“美麗家園”項目中,“1+5+X”指以社區的黨總支為核心(1),領導社區民警代表1人、居委會主任1人、業委會主任1人、物業公司負責人1人、群眾團隊和社會單位負責人1人(5),X包括駐區單位負責人、樓組長、黨員志愿者等。

社區規劃面臨的問題

1)傳統規劃難以實施

傳統控規的規劃千人指標源于計劃經濟時代,難以適應市場經濟的變化,社區公共設施設置的種類、數量和布局,均存在不合理現象,難以充分發揮社區功能。比如,在社區老齡化日益嚴重的趨勢下,按照千人指標配置,靜安區的養老設施數量和規模嚴重缺乏。項目進行過程中,就有居民提出:“我們小區老年人這么多,怎么都沒有衛生服務站?”上海的中心區已無地可用,而老人也不想去郊區養老。所以傳統規劃指標顯得不合時宜,需要社區專項規劃作為彈性補充。

社區缺乏深入的整體謀劃,這是以“國家主義”為核心的計劃指標式的層級規劃,缺少以大眾需求為核心的“個人主義”的公共理性思考,出現了上層目標與下層需求的矛盾。

2)社區規劃編制和行政管理體系的錯位

現有的規劃編制無法滿足社區發展的需求。以上海實施多年的單元控規為例,有些社區被若干個規劃單元肢解,或一個單元包含多個社區。社區本身缺乏系統性規劃引領,存在各個規劃銜接的問題。

其實現實中,社區的管理模式可以歸納為“上面千條線,下面一根針”。在調研中,一位街道辦主任表示,要落實的項目過多,很難面面俱到:“衛生服務中心、文化活動中心這些街道級的設施我們都能達標。再往下,衛生服務站、居家養老服務站、文化活動站,這些基層的,每個部門下一個文,要個百八十平方。七七八八加起來要幾百個平方,怎么可能達到大而全,什么都有?”

現階段政府的大量管理事務下移,各類社區規劃的管理實施,將更多依靠街道辦事處、居委會等基層工作。但是規劃國土部門的管理末端無法有效延伸到社區,社區缺乏專業技術人員。通過規劃師的專業知識和角色介入,便于調動街道(社區)、居委的工作積極性,整合各方面資源,共同推動社區規劃。

3)社區需要問題調解員深化公眾參與

社區發展與居民生活息息相關,居民希望社區改善體現自身意愿和需求。管理過程中,政府工作人員無法針對問題提出專業的解答和方案,無法有效協調各種利益群體的訴求。

社區規劃師通過參與日益程序化的公共參與環節,改變政府主導的“自上而下”的公共參與模式,依據規劃的階段設定每個階段公眾參與的具體內容、方式、參與主體等,進一步深化公眾參與。

綜上所述,社區規劃存在的問題,一方面來自政府職能部門在規劃工作中與社區的脫節,社區規劃是政府自上而下推行的一種制度,但缺乏自下而上的社會基礎,出現了實施主體和利益主體錯位;一方面由于規劃體系本身系統性和實施性方面的問題。

澎湃新聞市政廳欄目發起的“社區更新觀察團”,希望把積極從事社區更新實踐,想要一起完善社區的人們集合起來,一起觀察,一起漫步,一起討論。“社區更新觀察團”將對上海五個不同類型的社區更新實踐深入考察;相關實踐者將以“城市漫步”的形式,分享在地經驗,并與關注社區議題的更多人,在 “空間正義”與“社區賦權”的框架之下,共同探討社區的未來。

(作者系上海同濟城市規劃設計研究院規劃師)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司