- +1

一種高三:在線教育的抱團取暖|埃瑞璜①

今天是2019年的高考第一天。面對高考,人們往往想起“千軍萬馬過獨木橋”的話。但正站在橋上的孩子們,各有自己抵達橋頭的方式與心態。

世界是多元而復雜的。我們看到,與大城市里相對輕松從容的考生相比,那些在縣城村鎮的孩子,面對教育資源向上集中的局面,為了不泯然眾人,正努力尋求靠一塊屏幕改變命運的路徑,依托互聯網,他們彼此取暖自救,組成堅實的連接,試圖打開并接近理想的世界。他們連接成了在線教育的小團體。

這類在虛擬空間形成的真實社群,在城市生活中的意義越發顯明。2018年底,澎湃新聞的首個研究項目“網民20年:互聯網社群研究”,正是因此而展開。

以下是我們發布的第一篇成果。這篇文章的作者們,正因這類在線教育結緣。他們的經歷與文中的主人公或許有些相似,而后進入了不同的高校,又拿出一部分時間精力,投入到學弟學妹身上。幾個月前,他們在我們組織的工作坊里見面,帶著年輕人的活潑、松散與傷感,這種氣息也體現在他們的文字里。很高興能接觸到這些最真實的心聲表達,愿每個人都有光明的前途。

陷落之地

木月今年高三。18歲的她,在廣東省潮州市的一座小鎮生活。

2017年,在社交媒體中,木月曾經發布過大段大段的自我剖析。其中有一句話是:“總而言之,我的成長過程中貫穿始終的一個詞是「普通」。”

木月書桌上擺著的全家福,是去年春節去照相館拍的。一家六口,把一張小小的紅底光面照片填充得略微擁擠。

左邊站著的男人是木月的大哥,早早輟學,如今靠在外務工維持生計。兩個年紀稍長的女孩是木月的姐姐,平時都在外地念大學。

父母端坐在照片中央。他們在小鎮上的菜場工作,并不常拍照,定格的笑容顯得有點拘謹。和鎮上大多數父母一樣,比起追尋所謂更好的生活,他們考慮更多的是銀行賬戶上的余額、口袋里的零錢、市場的肉菜價格,還有孩子們的學費。

木月是站在父母背后微笑的小姑娘。家人眼中,她是性格最溫順的小女兒。一切看上去都挺好,他們很少為木月的學習操心。

木月的第一場“重要考試”發生在初二。幸虧她贏得了勝利。后來她才越發明白,當年老師口中的“這場重要考試”到底是什么意思。

那是一場迎接初三的分班考試。

隨著“撤點并校”政策落實,鄉村大量小學、初中被重組整合。大量農村學生涌向縣城學校,縣城教育資源則相對供給不足。相較大城市,縣城的學校無論硬件還是師資都顯得薄弱。于是,中考成了縣城孩子的重要關卡。

木月所在的學校,為即將升入初三的孩子準備了一場分班考試,分出重點班和普通班。重點班整合一切優秀資源,向中考進發;而與之對應,落入普通班幾乎等于踏入“考不上高中”的道路。

“不進入初三的重點班,就考不上高中。”初二教室里,各科老師敲著黑板,苦口婆心。

但直到參加考試,大多數孩子都沒能真正理解,掛在老師嘴邊的“考不上高中”,究竟意味著什么。畢竟,他們才14歲。

考不上,會去哪兒呢?打工有趣嗎?讀書真像大人們說得那么重要嗎?好像聽說,小伙伴的哥哥打工回來賺了大錢呢。

依靠平時的努力,木月成功進入重點班。不過,一次勝利還遠遠不夠。許多考試的勝利連在一起,才可能拼湊出一條與大多數人不同的前路。

生在這里,卻注定要逃離這里。

“知識改變命運!”教室里,老師捧起課本帶孩子們朗讀。

少年工友

十五歲時交往的小伙伴,在自己的人生當中,究竟是何種角色?

因為學習繁忙,因為對方脾氣倔強,或者其他已經想不起來的原因,中考之前,木月和最要好的朋友吵了一架。吵得很兇。中考前一天,她約對方見了一面。也許那天夕陽過于短暫,兩個孩子并未和好。對方背過身去,她也不太在意地扭過頭,想:“只要一起考上好的高中,就可以和好了吧。”

結局是分道揚鑣。她考上了鎮里最好的高中,而朋友發揮失常,只進入一所職高,后來選擇輟學打工。這些故事敘述起來,與消磨時光的電視劇何其相似。可是身為主人公的孩子們,無法把電視關掉。

每年夏天,告別都會發生在無數對小鎮玩伴的身上。

自那以后,很長一段時間,木月的內心都留著失落的深痕。

在父母的爭吵聲中,這些失落感逐漸沸騰。

對她的父母來說,爭吵是家常便飯,且口角往往伴隨暴力。她學會把父母房間的門鑰匙藏起來,“防止爸爸鎖上門打媽媽”。

木月腦海時常涌起關于“打工”的想象:自己將在某天收拾好行李,融入火車站的人潮,像她的哥哥一樣,像她的朋友一樣,像小鎮上無數年紀相仿的孩子一樣。

“要是能離家很遠,就好了啊。”

直到現在,木月和她的初中同學們,都沒能再聯系上那個女孩。

小鎮夢想

每年高考時節,總像菜場陳列新鮮蔬菜那樣,網上發出各種應季的狀元報道。

木月喜歡上網。她點進文章,打量著那些發著光的文字和圖片。循著新聞給出的線索,她找到報道中提到的學校貼吧。在那兒,許多年紀相仿的孩子,正熱烈討論著許多她不常聽到的話題。留學、競賽、自主招生......

她有些訝異地,瀏覽著層層疊疊的帖子。就像小鎮水泥墻上新刷的鮮紅標語,它們對木月來說,龐大、陌生而模糊。

木月的高中貼吧,最新的一個帖子標題是:“有人一起打工嗎?”這個冷清的貼吧中,沒有人回應發帖者。

進入全國卷時代后,木月當年考入的這所“最好的高中”逐漸沒落。毋論“985”、“211”,一個班有人能考上本科,都是幸運。

一方面,省內少數重點中學,對全省高分學生與優秀教師進行“收割”與“抽血”,這某種程度上減少了優質教育資源的總量,擴大了不同學校的差距。各縣區的優質生源向市重點中學集中,各市優質生源向發達地區中學集中。它們構成欠發達地區教育發展的循環鏈條:教育資源不平衡,加重人的憂慮,促使人向優質教育資源集中地區靠攏,從而導致優質生源流失;優質生源的流失,反過來使欠發達地區教育質量缺少基本保障,又進一步加劇教育資源不平衡。

對沒有機會走出去的木月以及大批縣中學生來說,彌漫在他們當中的情緒,只剩無力與無奈。

另一方面,統一使用全國新課標卷后,高考閱讀材料難度陡然加大、選題干擾項增多,學生需要改變以往的套路思維。對這些一路應試走來的學生而言,這不啻是一大挑戰。“模版化”的思維習慣,是建立在以適應考核為目標的應試教育之上的。這直接與變化的考試內容相碰撞,也直接讓學生感受到變革的壓力和不適。

然而,處于變化中心的縣中學生,往往處于相對失聲的狀態。

相比初中,高中的風雨來得更加猛烈,木月有些措手不及。

高一時,她嘗試去和同學交友。她很喜歡打籃球,高一時還拿到了「籃球最佳投手」的稱號。也認識了一些朋友。但她總覺得缺了些什么。那些少年少女,不屬于“可以深入交流的朋友”的范疇。

高二時,她被分入八個文科班中最差的班——這是一個她越發無法忍受的班級。

「她們都很無聊,身為文科生也不看書,都在聊老師的衣服。」

「另外,她們實在是太乖,太聽話了。」

分班之后,她逐漸變得沉默。隨著年紀增長,木月不斷懷疑自己過去“乖乖女”的生活方式。像別人一樣,保持合群;像綿羊一樣,時刻溫馴。

只要是課堂就認真聽講,只要是老師的命令就無條件完成,只要是學校的要求就完全遵守,但最后不過是去念專科,或者離鄉打工——這就是這個小鎮絕大多數青年的十八歲。

與此同時,家庭也在步步緊逼。

高二下學期,爸爸懷疑媽媽出軌,打罵來得更加猛烈。所有親戚輪番到木月的家中勸說父親。在此之前,親戚們從未知曉媽媽已經歷多年家暴。

“他懷疑我媽媽出軌,但其實是積壓太久的壓力和自己向來多疑的的性格造成的……”

“爸爸去醫院查過,說是臆想癥。”

在爭吵聲中醒來,在爭吵聲中入睡,內心痛苦到麻木。高二下學期,她有三個半月這樣度過。雖然父母認為,家里四個孩子中,木月是受他們影響最小的一個,但木月仍然能明確指出這段經歷對她的影響。

“大家都認為他們很了解我,認為我很乖。”

“而我認為,我關心的只有我自己,欠別人的只有父母,盡量還回去。”

“想考一個很好的大學,回報自己的父母,僅此而已。”

并非虛擬

相比課本,她喜歡的是小說;相比《你的孤獨,雖敗猶榮》,她喜歡的是《野草》;相比在彌漫著塵土和樹木味道的小鎮閑逛,她喜歡的是在網絡上游蕩。

2018年,升入高三前的漫長暑假,木月偶爾拿起手機看一些網劇。一部名為《上癮》的網絡熱播劇進入了她的視野。和許多同齡女孩兒一樣,她漸漸喜歡上這部網劇的兩位男主角,開始在網上饒有興趣地搜索一些與他們相關的消息。

此后,當端坐在書桌前,疲乏之余,木月腦海中也會冒出一個設想:假如好好學習,以后會不會有很多機會,能看到如此熱愛的他們?

她在BiliBili上搜索和他們有關的視頻。不自覺地,也開始在B站搜索「北大」、「清華」之類關鍵詞。這兩所高校的名字,遙遠得宛如夢境。

但為什么不試著,去觸碰一個夢呢?

網絡上總是一環扣一環,充滿奇遇。在BiliBili上,她又找到許多標題有“北大學長”、“清華學姐”等字眼的視頻。看完后,她關注了視頻制作者的公眾號。在跟隨這些線索,注冊登陸一些高考論壇后,木月驚奇地發現,自己不知不覺中結識了朋友,那種在生活中找不到的朋友。

現實顯得冰冷。而虛擬的網絡為她帶來了友情。

網上認識的朋友,邀請她來北京玩兒。“去北京”,也成了木月心里的秘密。她想在北京看一場演唱會;想和朋友們一起打籃球;想去北京念大學。

網絡上朋友們新穎的學習方式令她心動。而課堂上沉悶的氣氛使她想逃離。

那一天,飯桌上。升入高三的木月,小心翼翼地,向正在討論伙食開銷的父母詢問:“我可以......回家自學嗎?”

寂寞逃亡

進入高三后,她察覺到,學校老師講課效果不好。因為,周圍大部分同學,瞄準了一月的“學考”(廣東省面向專科招生的學業水平考試),或多或少放棄了高考。

木月不甘心。自學的念頭,像魚兒因呼吸而吐出的泡泡一樣。冒出,破碎,再次冒出。

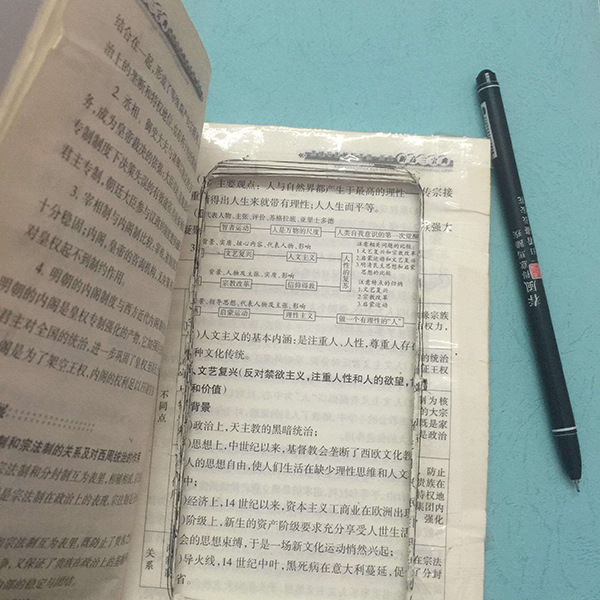

突發奇想,她用小刀在一本厚書中間挖了一個洞。當老師在講臺上講課時,她在這個洞中,用手機查找學習資料。

于是,她進入了“互聯網+教育”的圈層。有機構指出,2020年,中國在線教育用戶規模預計將達到2.96億人, 市場規模達4330億元。

漸漸地,除B站外,木月開始涉獵多個網絡平臺,也購買過許多直播課程,但回顧那個階段時,她這樣說:“我原來認為學校教育不好,接觸了網課之后,其實就有些依賴,嘗試之后慢慢覺得不可行。”

“我現在覺得,要靠自己認真學習,去嘗試自己思考,而不是坐在一個地方漫無目的地聽講,被動學習。無論在學校,還是在網絡上。”

2018年11月,她在B站看到,自己關注的賬號中,名為W的清華學長在做直播。那個直播間為宣傳W學長參與制作的印刷品而誕生。但W的狀態好像并沒那么有激情。簡單談到自己的只言片語中,還透露著幾絲喪氣。

“我挺害怕讓別人失望的。”

W學長直播視頻回放截圖。

屏幕那邊傳來陌生的嗓音,但這句話直擊心底——這幾乎是她的內心告白。木月在這個直播間停下腳步。

視頻結尾,W學長給了32進制加密的微信號。簡單換算后,木月加到了W學長的微信。在與學長的聊天中,她的心情似乎得到了寬慰。

W學長與木月分享了自學經歷,也給了她一些具體建議。

她很感激學長,但她也有自己相對清醒的思考。即使是在網絡上有所交集,那些顯示屏背后的人,依舊離自己十分遙遠。網絡不是逃離現實的烏托邦,而是另一種現實。

“線上社交本身有其弊端。”

“每個人的性格、懷揣的想法不一樣,這些都沒有磨合過,僅靠想象在交朋友。比如說,你點贊評論完誰,并不會真的和誰認真交朋友呀。”

2019年1月,“學考”報名開始。她所在班級一共60人,40人報考。即使班上前幾名的同學,也抱著“留一條后路”的心態去參加了考試。木月沒有報考。

“你為什么不報名?讀書有啥用……還不如念專科。”

放學時,面對同桌的疑問,木月閃爍其辭。她加快收拾課本的速度,小跑著離開了教室。

“讀書無用論”一直困擾著木月。木月一直在對高考的期待與現實的壓力之間尋找平衡。而她周圍的同學對高考的期待普遍較低,「習慣」的穩定性使縣中相對較差的學生對高等教育逐漸失去熱情。此外,高等教育的學費、高昂的城市生活費用與愈加增大的就業壓力,使讀大學對他們而言越發成為奢望。

2019年3月,學考成績出爐。40人中的20人被中專錄取。她發現,成績公布以后,班上的學習氛圍更加淡薄。

地理課上,老師看錯了標準答案,對著錯誤的答案自圓其說,發現錯誤后,又強行解釋了第二遍。這令她十分疑惑。木月扭頭,想問身邊的同學是否有記筆記,但同學大多數已睡著。處于入睡邊緣的幾個同學,都默默對她搖了搖頭。

也有幾個老師偶爾停下來,長長嘆一口氣:「大家好好聽課。」但「上好大學,找好工作,過好生活」之類的言語,猶如墨水滴入一片死氣沉沉的海洋,頃刻煙消云散。

木月偶爾想起,自己中考時,這所學校還被描述為“最好的高中”。更令人絕望的是,事實如此。

現實越貧瘠,對學習的渴望就越野蠻生長。她在網絡一隅,找到了一個奇妙的小論壇。它由幾百個高中學生組成,大部分人的經歷與木月相仿,許多同學在上面分享資料。有人提議,建立一個自學群。木月和群中的大家下載同一個app,成立了學習小組。

小組的人數是26。每天夜晚,軟件會亮起26盞燈——那是小伙伴正在學習的標志。

二十個人組成了一個學習小組。在app中,可以看到每個人上下線學習的動態,可以交流問題,分享自己的學習視頻。

小綠燈像螢火蟲一樣亮起。她看著那些光亮,像看見許多真實的伙伴,陪她一同走過孤獨的學習之夜。軟件的視頻中,有其他人伏案學習的場面,那些忽而疾書忽而停頓的筆端,讓她感覺被一股暖意包裹著。

并不是朋友,也不是同學,萍水相逢間,虛擬世界的陪伴,卻真真切切。

“卜生你來自哪里?”

“我在東北的吉林省通化市。”電臺中,卜生回答完對方的問題之后,又很快地追問:“你知道這個地方嗎?”

出走以前

分享網易云電臺鏈接的人,是卜生在小組中的小伙伴。卜生自己也在那個互助自學小組中,但和木月并不熟識。電臺是他閑下來時和S學長做的。他和S學長也是在論壇中認識的,學長對他日常自學的困惑解決幫助很大。

所以,當S學長提出想法時,卜生爽快地答應了。

卜生的家鄉通化,是吉林省的一個地級市。他每次向別人說完地名后,都會好奇地追問一句:“你知道這個地方嗎?”

卜生的父親從事土特產加工,母親在醫藥上市公司做研發。卜生從小到大,父母都樂于傾聽他的想法。和別人交談時,卜生總是語速不快不慢,聲音和緩。

卜生中考時的目標高中是D中,一所在全國有著顯赫聲譽的省城高中。卜生用整個初中三年,將D中視為終極目標。但當地難得出好苗子,本擁有進入D中資格的他,學籍被通化市留住。卜生最終只得進入通化一中。

“被扣住學籍,那時有什么感受?”

“沒什么感受啊……因為這已經成為慣例好幾年了。”

“現在想起來,說不定去D中也會學得不怎么樣。”

卜生的優秀延續到高中,但通化一中沒能承載他的抱負。他語數英成績一騎絕塵,文科綜合卻是心病。卜生認為,和省中不同,通化一中的文科班無法提供良好的文綜教育,他一直以來苦苦掙扎的文綜成績和老師們的無能為力便是最有力的證據。

高二時,他經常和父母談及這個問題。父母也知道卜生沒有足夠好的的學習環境,于是給他分析了幾個可能方向。

“去高三班提前學習,或者轉學。”

卜生選擇了前者。對這個普通家庭來說,轉學過于困難。他被調到高三最好的班級,成績仍然不落下風,常常摘得三四個科目的最高分。老師很喜歡他,但卜生明顯感到同學的異樣態度。卜生對他們表露友好時,他們卻冷若冰霜,仿佛面對敵人,而不是戰友。

那就回去好了。

又坐回高二年級的桌椅上,卜生偶爾晃神。

“老吳說,三年就是三個眨眼。”

“現在兩個眨完了。”

在自己的社交網絡上,卜生發了這樣兩句話。

老吳是他的初三班主任。卜生很喜歡老吳,老吳說的很多話,卜生都還記得。他回到高二年級的樓層,坐在熟悉的椅子上。晃神的時候,卜生喜歡盯著那塊高二(3)班的門牌看。很快,有人搬著梯子過來,把它換成一塊沾了些灰塵的“高三(3)班”。

敵后游擊

剛上高三時,卜生搬著自己的課本,挪到最后一排。這樣的角落適合卜生自學。他很不喜歡三位照本宣科的文綜老師。他認為,這樣學習毫無出路。他熱愛使用iPad之類的電子產品,用電子軟件記錄和分析學習過程,用網絡查找學習資料。

但是,通化一中的管理相對嚴格。在學校安排的集體大跨步一般的學習進程中,卜生的復習計劃屢屢受挫。無論前后走動的老師,還是堆積如山的作業,他都難以應付。而他不愿和老師正面沖突。

高三,最常被布置的作業類型是抄書,最被他靈活運用的戰術是游擊。

最終,卜生向父母提出:「我不想在班級呆了。」

父母雖然很驚訝,但還是打算和卜生好好談談。卜生富有規劃意識,也是堅定的理想主義者。為了向父母展示詳細的自習計劃,進而得到支持,他準備了一份富有激情的PDF。

標題叫做「持久戰與自由」。其中,卜生堅定地認為,技術的力量已經足夠解決學習拖延的問題。

卜生用來給父母展示的PDF

在計劃中,似乎已經萬事俱備。他為每一科制定了具體的學習任務,設計了前瞻性的指導思想,有明確的外部工具。

后來,卜生的學習方式,被他網上認識的小伙伴稱為:“電子化學習”。

機房歲月

其實,卜生的“電子化學習”,從高二就開始了。那一年,爸爸為他買了嶄新的iPad。iPad是一種神奇的事物,有些人只拿它來娛樂,有些人只拿它來學習。每次使用iPad學習時,卜生都會把網絡斷掉。

卜生的父親最終接受了卜生的意見,在市里為他尋找全天候的自習室,但沒能成功找到。父親找到校長,校長批準他在機房自學。

“除了低矮的桌子,轟鳴的電腦風扇聲,超級熱,有人抽煙,不停有老師問你哪個班的你來這干嘛你為什么自學之外,其他都挺適合自學的。”

機房的桌子比教室的課桌低矮,學習時肩膀容易發酸發痛。機房的噪音來源也遠比教室多。政教處和后勤處的老師總是圍坐在機房,一邊聊著學校的瑣事,一邊往堆著煙灰的紙杯里抖落火星。不時從二手煙中爆出一陣哄笑。

卜生就在這里過起一天12小時的學習生活。根據計劃表,他大大方方把電子產品擺在桌上,自己把控節奏。對他來說,這比在教室打游擊來得舒坦。

但這不是長久之計。冬日,涌入的人數增加。電腦機箱的氣味,加上人群吞吐的煙霧,日復一日,卜生終于無法忍受。

在機房自學的第92天,他決定離開。

在老師一如既往的談笑聲中,他安靜地把書本和iPad放入背包。第三遍檢查座位是否有遺漏物品之后,卜生走出了機房。

空氣清新。

自學圍城

他沒有回到教室。

離開機房之后,父親為卜生在市里尋得一處毛坯房。卜生把毛坯房里的時間精確分割成數段,吃飯,作息,學習。每周四早上,他返校考試,回家陪伴母親;父親有時工作清閑時陪伴卜生,也給卜生帶飯。更多的時候,卜生選擇點外賣,不想麻煩父親。但外賣太油膩,塑料外賣盒中不變的油煙味令他聞著惡心。

他在這里整齊地擺放并使用自己的電子產品,但沒在屋子里安上網絡。

“為什么不在家試試看呢?”他這樣問自己。家中的環境熟悉溫暖,容易讓人過于放松。他原本也不愿大費周章。只是其它辦法看起來有些山窮水盡。

卜生面對的局面,正像這間毛坯房。隔著窗是黃土和野草,在寒風中冒出冰冷的氣息,提醒著他未來可能的荒涼。不自救,便是荒蕪。他花了這么多心血,只想把一個高中生的本職打磨得漂亮。

但離開網絡確實很痛苦。“網癮”早已是個偽命題。對網絡原住民來說,離開網絡幾乎等同于背井離鄉。父親看望卜生時,會開無線熱點——這是卜生的平板電腦獲得網絡的難得機會。他會趁父親不注意時刷刷知乎。結果不自覺沉浸在沒有意義的話題中,導致效率逐漸下降。

偉大的理想極易被不堅定的意志扳倒。一次次不留神,卜生似乎看見自己的自學體系逐漸潰于蟻穴。

毛坯房學習后的一次成績出來了,他大幅退步。他有些猶豫地打開微信,點開論壇上結識的E學長的頭像。E學長復讀過一次,對高考有獨到見解,也在論壇上幫助過許多人。他們之前有過多次長談。雖然卜生不愿太麻煩別人,只是,有些問題……除了E學長之外,他真的不知道還能問誰。

卜生緊握著手機,抬頭看向窗外蒼涼的荒野。

“哥。”

卜生在對話框中打了很多,但想了想又刪掉了,最后只發了這一個字。

過了幾秒,對面很快回復。亦是簡潔明了的一個字。

“問。”

卜生開始組織語言。他期待著E學長給出解決方案。以前,面對許多選擇時,他總能指點迷津,在糾結是否離開機房時,他也詢問過他的意見。

“我現在學習……有一些問題。我現在是在一個房子里,這個你知道吧。”

“嗯,你上次好像說過。”

“現在好像有一些階段性問題。就是……覺得效率開始掉。”

“具體是怎么掉的?”

“做一下事兒,就感覺很焦慮,做不下去。熱,吵。有人說話,抽煙,就更焦慮了。”

“你現在這個自學環境挑得不合適……那你和老師有定時溝通嗎?”

“不太多吧。”

“這樣啊……但我覺得和老師溝通有點必要。”

緊接著,卜生開始描述自己的問題,他說,雖然躊躇滿志,但難以忍受網絡的誘惑,總是時不時刷一刷知乎之類的。

E學長給出的建議是,“上網收集信息最好嚴格控制,可以定時,例如一周一次。”

“嗯嗯。”

“那我接著說我自己的學習內容。”

“數學英語主要是做題,英語會背背單詞看一些文章。語文在做X老師的那本書,還有聽D老師的網課。”

“文綜我在做那個歸類的文檔,然后做政治題和地理新模擬試題。還有看書,還有一點網課。”

E學長稍微分析了下,簡單告訴他:“主要是時間規劃,你最好要精確一下。”

“比如,可以用iPad設置一下每天的時間表。每天分三大塊,上午下午晚上,然后以多少單位為一個小塊。”

他們繼續就具體問題聊了下去。E學長回復總是很快。他還告訴卜生,下次有事可以直接留言。

聊天大概持續了四十多分鐘。互道晚安后,卜生打開了電腦和ipad,再一次規劃自己的學習,整理注意事項。和別人傾訴后,他感覺到踏實不少。雖然擁有漂亮的綱領和完美的工具,但學習真是一件奇怪的事。

網絡上E學長的循循善誘到底是很必要的。但更多時候,難關只有卜生一個人過。隔著網線,像隔著一片淺淺的海峽,只覺得很近,又很遠。逃離學校之后,面對這片偌大的海峽,卜生有些不知自己到底該何去何從。

逃,一直在逃。從高二到高三,又從高三回到高二,最后還是逃到高三;從教室逃到機房,又逃到毛坯屋。可是他剛剛也和E學長聊了自己要不要再次回到教室。

錢鐘書在《圍城》中說:“人生是圍城,婚姻是圍城,進了去,就被生存的種種煩愁包圍。 城里的人想逃出來,城外的人想沖進去。 ”

卜生用這樣的語句描述自己現在的狀態:“在學校的時候想回家自學,而真正回家又想回校學習。”

在毛坯房學習一個月后,他回到了學校。與之前不同,他再也沒有辦法在后排打游擊了。實在聽不下去文綜老師照本宣科念念有詞的“背景音”,他感到精力渙散。每當老師上課,他都戴起耳塞。而學校的大量考試和題海戰術,也打亂了他設定好的復習節奏。

2019年3月下旬,卜生又背著書包回到了毛坯房。

茫然無措

關于人生之意義等各種解釋和說法以及個體經驗無疑都是能夠撫慰后高考時代的孩子的“良藥”。但我今天沒有再繼續談它們,而是在此給大家提供了較為務實的解決方案(盡管人文社會科學人并不該如此狂妄以為能解決現實問題):如果”高考“和“成功”是無法抵制或拒絕的,并且它們已經給你造成了不可磨滅的影響,那么請想象自己正是教育的主人而不是種種教育技術和選拔機制的奴隸。我們要直面同時摻沙帶金的高考歷史遺產,再次成為教育本身的英雄。

——Forest Lin

才發現關于夢的答案

一直在自己手上

只有自己能讓自己發光

——孫燕姿 「逃亡」

后記

在刻畫故事時,我越發有種強烈的感覺——這仿佛是一幅畫,而這幅畫其實就是畫框之外的我們自己。望著這些已經入畫的少年少女,其實也是在凝視當年的我們自己。

當年,也有學長學姐幫助過我們,我們也曾經從教室中出走。我們,這些在作者名單里長長一串的名字,其實就是因為在線教育而結緣。這種相遇的情節,在文章中已經出現了很多次。

很有趣,一切就是如此相似,這樣的循環仍然發生在無數“逃網者”的身上,一直有人走了過來,也仍然有人一直在走在那條我們曾經走過的路上。我們無法去預估或者做下一個定義,或者帶著什么樣的有色濾鏡。

這篇稿子發出來時,他們應該已經高考結束了。

說個有趣的事情,“木月”這個化名,是小姑娘自己要求的,而“卜生”這個名字是我們給小男孩取的,原意是化用《玩偶之家》的劇作者的名字,沒想到這個名字一取出來,真的自然產生了有一種“前途未卜”的感覺。

我們并沒有試圖辯解或者控訴些什么。因為其實對于他們本人來說,在經歷這些,甚至可以在后來“改變命運”的一切時,都是迷迷糊糊的。炎熱的夏天,旋轉的風扇,有些少年時的朋友就這樣和自己走散,而當時卻毫無察覺。

我們嘗試以過來人的身份,把他們的迷迷糊糊稍微提煉出來,放在大背景中進行描述。越是迷迷糊糊的地方,越是收納著許多清晰的亟待被解決的困惑。

感謝編輯,也感謝這些愿意接受我們采訪的小同學,我們自身也只是二十歲左右的年輕人,仍然有很多困惑亟待解決,采訪的時候,那些高三的孩子們也總是以“哥哥”“姐姐”稱呼我們,我們稍微有些惶恐。

“為什么我們要在這樣的年紀做出這樣的選擇呢?”

原諒我們,類似這樣的問題,我們仍然回答不了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司