- +1

中美浮夢錄︱1882年《排華法案》之前世今生

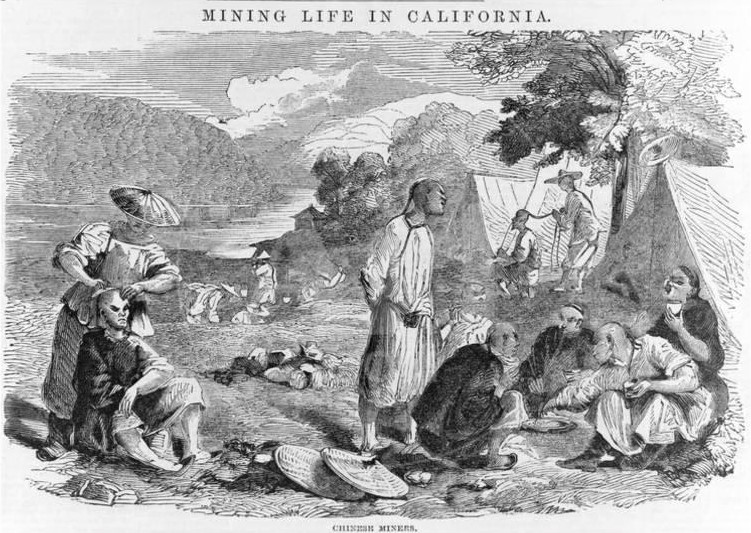

加州的金山:華人移民大批進入美國

1840年的第一次鴉片戰(zhàn)爭,除了打開了中國的大門、迫使中國與歐美各國簽訂不平等條約擴大經(jīng)貿(mào)范圍等等之外,還打開了另一扇門,亦即對外移民之門。而這扇門一經(jīng)打開,便再也關不上了。

鴉片戰(zhàn)爭爆發(fā)的時候,中國人口達到了一個小高峰。乾隆朝初期(1740年代)到后期(1790年代),僅戶部統(tǒng)計的內(nèi)地各省的人丁總額已經(jīng)由1億遞增至3億,經(jīng)過嘉慶朝的持續(xù)增長,到道光朝初期的1830年代也就是鴉片戰(zhàn)爭爆發(fā)前夕,理論上已經(jīng)達到了4億。也就是說,在短短100年時間內(nèi)中國人口增加了3億,而同期國內(nèi)經(jīng)濟結構和社會資源分配模式并沒有發(fā)生根本改變,這直接導致了貧困人口的直線增加和一系列的社會問題。天下之大,皇朝斯盛,而謀生之艱難或止于一個碗飯。

鴉片戰(zhàn)爭之后,勞力一夜之間可以作為資本大量輸出海外,從此開啟了一個新時代。中國歷代都有移民現(xiàn)象,特別是華南潮汕一帶往東南亞地區(qū)的移民,但鴉片戰(zhàn)爭之后的這一輪與之前的都不相同。

《中美望廈條約》簽訂四年后的1848年,美國西海岸的加利福尼亞州發(fā)現(xiàn)金礦并興起了淘金熱潮(Gold Rush),對年輕勞動力的需求激增,導致華南特別是廣州一帶的中國人大量前往該地。

1849年初,54名華工抵達加州San Francisco,到1850年底直線上漲至4000人,到1851年已有25000人。最初,移民們把San Francisco叫做“金山”,在澳大利亞墨爾本1855年發(fā)現(xiàn)金礦成為新金山之后,他們又改稱San Francisco為“舊金山”。中國后來的官方譯名為“圣佛朗西斯科”,通行名稱則是“三藩”。

1860年代末,美國作家馬克?吐溫(Mark Twain,1835-1910)估計,在美西地區(qū)有7萬到10萬中國勞工。他們也不盡是為貧窮所驅使,有些人是追尋資源和財富的國際冒險者,更多的則是在看到昔日同鄉(xiāng)衣錦還鄉(xiāng)后,踏上前往北美的輪船的“打工仔”。

在抵達金山前,華工們要在海上漂泊三個月,這可能是他們?nèi)松凶畎禑o天日的十二個星期。絕大部分人乘坐的是類似奴隸貿(mào)易時期的貨船,蜷縮在甲板下層狹小的空間之內(nèi),容易染病或遭受意外之災。1850年一艘叫做“蒙塔古夫人”號(Lady Montague)的船運載了450名華人,抵達美洲時候已經(jīng)有300人染病死亡。1871年“朵羅瑞斯?尤嘎特”號(Dolores Ugarte)突發(fā)火災,船員把中國人鎖在甲板下的船艙之后棄船而去,導致500華人遇難的慘劇。

在北美商人的眼中,華人和茶葉、瓷器等貨品沒有多大區(qū)別,極少給予人道主義的考量。華人最終踏上了美西大陸之后,大部分立刻淪為了淘金的“苦力”(coolie)。

蘿卜與大棒:美國對華人移民的反應

對于接踵而至的華人,美國政界最初是鼓勵的,擴張中的美國需要大量的廉價勞動力。1849年,舊金山市長約翰?吉瑞(John Geary)特別為華工舉辦了歡迎儀式。1850年9月,加州正式加入美國聯(lián)邦,成為第31個州。又過了兩年,第二任州長約翰?麥德谷(John McDougal)鼓勵華人去整理開墾沙加緬度河三角洲(Sacramento River delta),很快,這片面積500萬英畝(2萬平方公里)的百無一用的沼澤地就成了肥沃豐腴的農(nóng)田。

1865年,美國中央太平洋鐵路公司在加州招募修建跨洲鐵路的工人,白人應聘者寥寥無幾。公司老板查理斯?庫勞克(Charles Crocker)不得不招了50名華工,但這些矮小的中國人能不能擔起修鐵路的重體力活,他心里也沒底。然而,這批華工迅速證明了自己的耐力和價值,截至1867年,在該公司12000名建筑工人隊伍中,華人占了75%之強。

不只是加州,到1860年代末,華人已經(jīng)占愛德荷州和蒙大拿州的人口的三分之一,大部分從事礦業(yè),此外還經(jīng)營洗衣店、飯館和小雜貨鋪。華人同時帶來的,還有勤儉耐勞的精神和中國家庭倫理。

當時的美西亟待開發(fā)和改造,美國政治精英們對中國移民雖也有偏見,但總體上還是認可其價值的。1868年6月23日,在紐約市為歡迎中國欽差蒲安臣舉行的晚宴上,紐約州眾議員愛德華?皮龐德(Edwards Pierrepont)曾就此事發(fā)表看法。他提到美國歷史上曾發(fā)生的仇視外國勞工的現(xiàn)象,特別是愛爾蘭勞工(筆者注:1845-1850年“馬鈴薯大饑荒”中,上百萬愛爾蘭人移民到美國,引發(fā)當?shù)貏诠ず鸵恍┱偷目棺h和不滿),而同樣的事情也“發(fā)生在加利福尼亞的華工身上,當?shù)匾餐ㄟ^了一些限制中國移民的法令”。但皮龐德認為,當此跨洲的太平洋鐵路正在熱火朝天地修建之時,“美國最需要的是人工勞力,而中國最需要的恰是輸出這些勞力,這是多么互惠互利啊!”

正是在這種進步主義的氛圍下,華盛頓與蒲安臣締結了《天津條約附屬條約》,其中第五條規(guī)定不得禁阻兩國自由移民,從法律上為華人進入美國打開了方便之門。

可惜好景不長。1869年5月,皮龐德提到的美國跨洲鐵路東西合攏,從美東到美西原本需要6個月的路程大大縮減為6天。時值美國內(nèi)戰(zhàn)結束不久,大批解甲歸田的白人士兵離開飽受戰(zhàn)火屠戮的美東,坐上火車到美西新土地上尋找機會,成為新的一批移民。

這些白人新移民在加州并不好過,找工作很難,很快將矛頭指向了中國移民,認為華工既搶了他們的工作,也壓低了工資。1870年6月30日,《紐約論壇報》(New York Tribune)刊發(fā)仇視性言論,稱中國人和黑人一樣愚蠢,不配在民主社會中生活,而“現(xiàn)在要緊的不是討論和做決定,而是付諸行動”。自此,針對華人的暴力事件開始出現(xiàn),慘劇接連不斷,排華逐漸成為主流趨勢。

1871年10月24日,500余名白人男子沖進洛杉磯唐人街搶劫殺人,18名華人遇害。馬克?吐溫在1872年出版的《苦行記》(Roughing It)里也描述了舊金山附近華人社群的生存狀態(tài),他說:“就在我寫這些文字的時候,又看到新聞說在光天化日的舊金山的大街上,一些男孩子用石頭把一個無辜的中國人打死了,盡管許多人目睹了如此無恥的行徑,卻沒有一個人站出來干預”。

可見華人社群所受之歧視與不公,早在《排華法案》出臺前十多年已然如此。華人勞工并不曾從修建美國跨洲鐵路的苦勞中收獲什么,相反,他們的尸骨裝船運回祖籍的卻比比皆是。

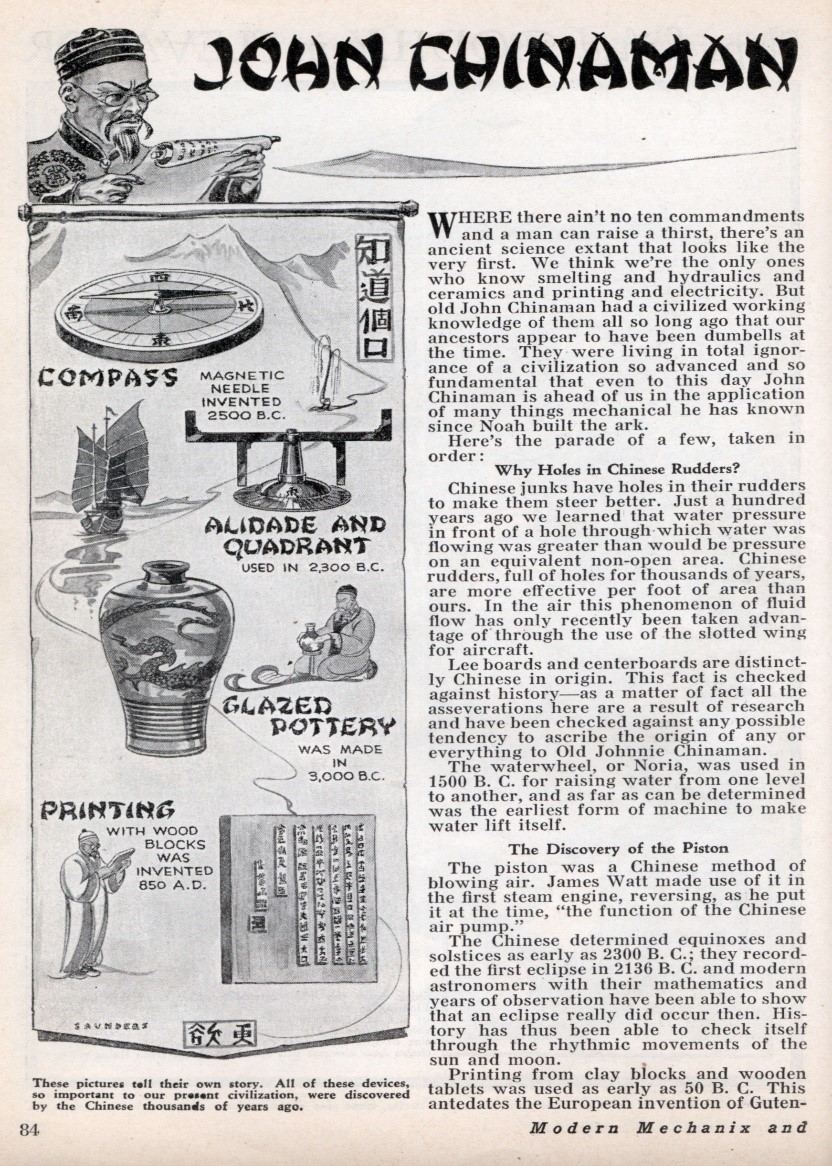

這一時期,“中國佬約翰”(John Chinaman)蔑稱出現(xiàn)在美國的報紙和畫冊上,其形象通常是留著長辮子戴著苦力帽的華人形象。后來又出現(xiàn)了官老爺模樣的“孔夫子約翰”(John Confucius),最終是高智商反派“傅滿洲博士”(Dr. Fu Manchu),在20世紀前半期的歐美文學、影視和動漫作品中常見,為人邪惡、奸詐,暗中操縱犯罪組織,意圖顛覆西方世界。其實,直到現(xiàn)在,歐美的“中國敘事”仍不乏“中國佬”的影子,隱秘地投射出19世紀的排華過往。

阻止中國婦女移民美國:1875年《佩志法案》

與“中國佬”相對的,是中國女性形象的刻板化理解和表現(xiàn)。去年,歐洲時尚品牌D&G出了個商業(yè)短片,片中年輕的華人女性濃妝艷麗、瞇瞇眼,在畫外頗有性意味的提問下,曖昧不明地微笑。短片在網(wǎng)上掀起軒然大波,以D&G道歉告一段落。其實,D&G短片式的廣告或影視作品還有很多,其中華人/東方女性的衣著打扮、言談舉止,往往讓人有青樓女子的聯(lián)想,而出品人自己往往覺察不到隱藏在歷史記憶之中的排外和種族主義信息。

在19世紀中期以來的美國排華歷史中,女性是最早的受害群體。1875年,美國通過了《佩志法案》(Page Act),這是美國第一個限制性的聯(lián)邦移民法案,主要針對的就是中國女性。

法案的發(fā)起者、加州眾議員郝瑞斯?佩志(Horace Francis Page)等人認為,很多中國女性到美國后以賣淫為生,造成道德和社會危害,故應予明文禁止。美國醫(yī)學協(xié)會(American Medical Association)從旁提供“科學”證明,指斥中國人攜帶其自身免疫但白人感染后必死無疑的病毒,而中國賣淫女恰是傳播病毒的媒介。

通常在一個新開墾區(qū),人力資本總是最重要的,而最初的移民群體也總是以男性為主。在19世紀中葉的加州,華人移民就以男性為主,女性人數(shù)只有男性的十分之一,這也是為什么許多初抵美西的華人女性會淪為妓女。這種情況和最早一批從美東抵達美西的白人女性是一樣,乃是性別不平衡造成的社會問題。

然而,佩志們終究是戴著種族有色眼鏡看待華人女性的。《佩志法案》正式名稱是《移民政策補充法案》(An Act supplementary to the acts in relation to immigration),因其限制移民的對象又被稱為《排斥東方人法案》(Oriental Exclusion Act)。至此,美國可以自由移民的所謂“開放邊境”(open borders)時代宣告終結。

在《佩志法案》的影響下,加州一帶的華人女性比例從1870年的占華人人口的6.4%驟降到1880年的4.6%。這對華人勞工而言是雪上加霜,在當?shù)厝€華人妻子變得異常困難,許多人轉而與同處社會底層的愛爾蘭女性移民組成家庭,故而在美國的第一代華裔中間有很多歐亞混血兒。這也是為什么今天許多有中國血統(tǒng)的美國人看上去一點兒也不“東方”的歷史原因了。

然而對華人勞工而言,更大苦難還在后頭。

排華高潮:1882年《排華法案》

1876年,亦即《佩志法案》通過的第二年,國會全面調(diào)查中國移民對美國社會造成的物質與道德上的挑戰(zhàn)。

1877年,加州成立了反華的勞工黨(Workingmen’s Party),其黨魁既在集會中高呼“中國人必須離開”,又建議在南邊筑墻以免中國人從墨西哥溜進來。又過了兩年,該黨推動加州通過兩條憲法修正案:一條限制美國公司雇傭華人,另一條剝奪華人的選舉權。同年的一項調(diào)查顯示,加州99%的選民排斥中國移民。

1880年,美國派代表團前往中國,廢止了“蒲安臣條約”中的移民規(guī)定,定點清除了法理障礙。1881年,加州出臺法令,禁止“蒙古人”(即華人)與白人通婚,美西其余六個州隨即群起效仿。

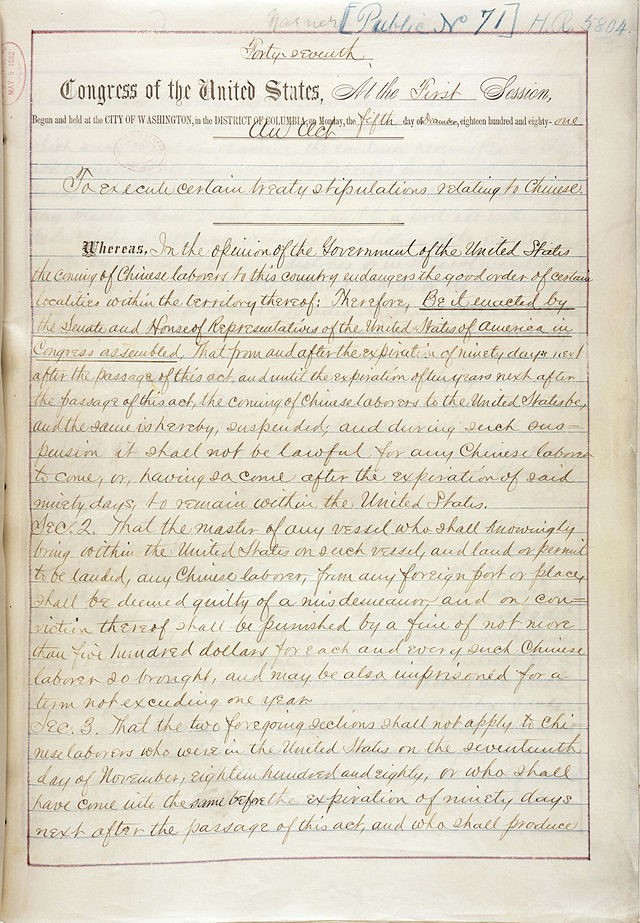

復經(jīng)種種準備和宣傳鼓動,1882年5月6日,美國第21任總統(tǒng)切斯特?阿瑟(Chester Arthur)正式簽署了《實施有關中國人的條約規(guī)定的法案》(An act to execute certain treaty stipulations relating to Chinese),俗稱《排華法案》(The Chinese Exclusion Act),以法律的形式禁止中國人移民美國,并責令各級法院不得允準中國人歸化。只有六類中國人可繼續(xù)進入美國:1)教師;2)學生;3)旅游者;4)持合法文件返回美國的勞工;5)商人及其家人;6)外交官及其家人。

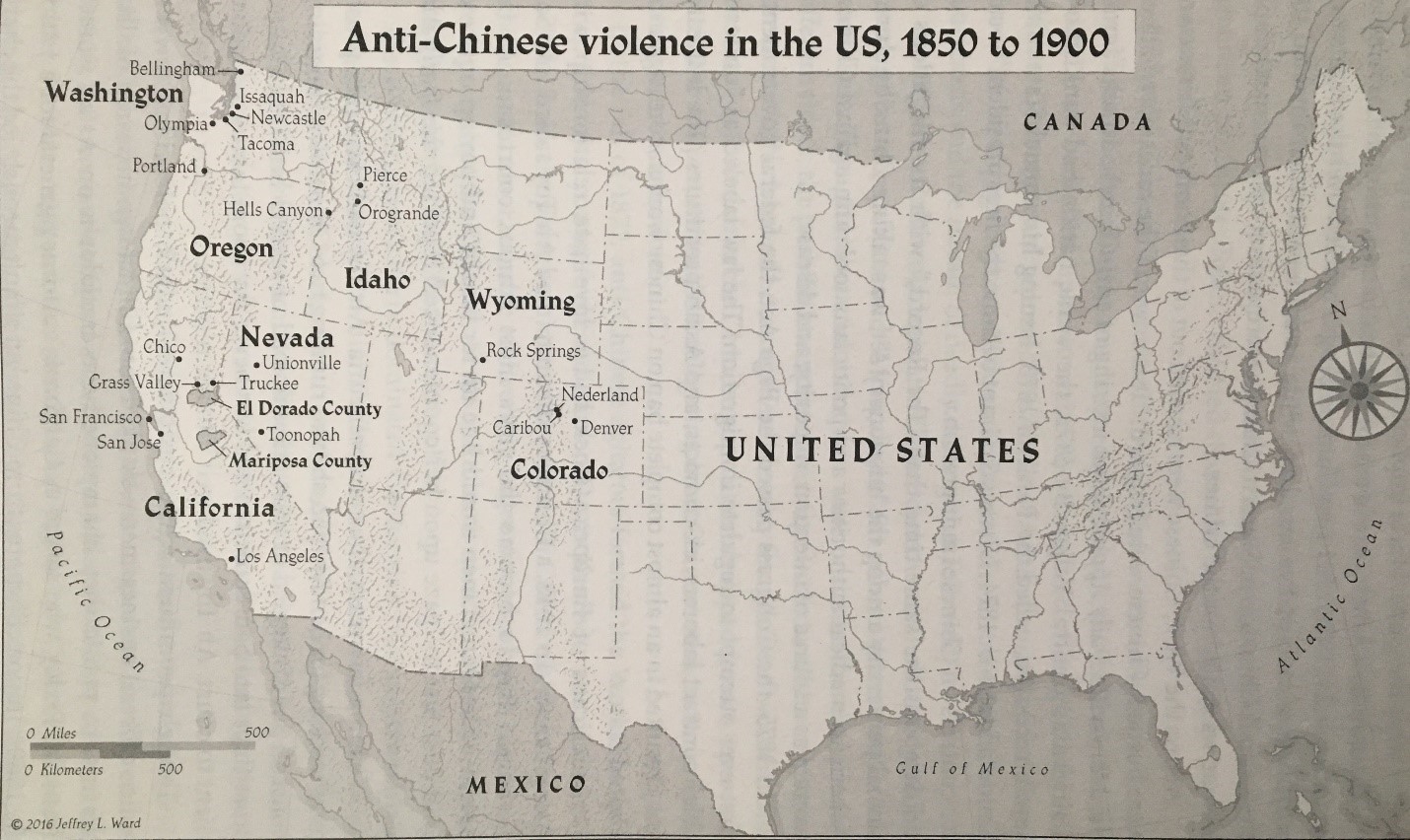

作為美國第一個針對特定種族和民族制定和實施的聯(lián)邦反移民法,《排華法案》是美國歷史上至為黑暗的一頁。此后,針對華人的明目張膽的暴力犯罪直線上升。

1885年9月2日,懷俄明州約150名白人煤礦礦工向華工開槍,殺害28人、傷15人后,又將數(shù)百華人逐出聚居區(qū),并將房屋付諸一炬,史稱“石泉大屠殺”(Rock Springs Massacre)。

1887年,一伙7名白人盜馬賊在地獄峽谷(Hells Canyon)的蛇河(Snake River)靠近俄勒岡州的一側,伏擊和槍殺了34名華人淘金工人,并將殘尸拋入河中,制造了駭人聽聞的“蛇河大屠殺”( Snake River Massacre)。

值得一提的是,沒有人在這兩起反華殺戮中被定罪。根據(jù)《紐約時報》的報道,“石泉大屠殺”的嫌犯們獲釋那天獲得了英雄般的歡迎,數(shù)以百計的白人老少對他們報以掌聲。“蛇河大屠殺”之后,有媒體評論說這是中國人自找的,因為他們“入侵了”美國的金礦。不少人都處在反華的歇斯底里之中不能自拔。

同一時期,在愈演愈烈的排外浪潮中,其他國家的移民也和華人一樣遭殃,暴力已不僅僅針對某種膚色或族群。1891年,11名意大利移民在新奧爾良市被一群濫用私刑的白人暴徒殺害。1897年數(shù)十名斯拉夫和波蘭曠工在賓夕法尼亞州遭到一個白人民兵組織的襲擊,或死或傷。1909年內(nèi)布拉斯加州南奧馬哈的希臘城被3000多名白人放火焚燒,一名希臘兒童喪生,整個移民社區(qū)被迫搬遷。

19世紀末到20世紀初,伴隨美國工業(yè)資本主義的高歌猛進,外來移民不斷涌入,尤其是東歐和南歐移民。這種移民勞工群體不僅直接從空間上給當?shù)氐谋J匕兹嗽斐蓧毫Γ谛叛隽晳T上也殊為不同,由此引出所謂“種族科學”——其倡導者認為,新移民缺乏開創(chuàng)之精神,盡是些來自“低劣族群的低劣人等”,而這些人正在擠占更為優(yōu)越的“當?shù)亍卑兹说纳婵臻g。當然,在這些所謂“科學”解釋之背后,也從來沒有人關心或者拷問究竟有多少印第安人業(yè)遭屠戮或暴力驅逐。

因此,19世紀末到20世紀初這一波的反移民浪潮,可視為美國國內(nèi)種族主義者和白人至上主義者的一次以聯(lián)邦法律為后盾的暴力反撲。新移民不管來自哪個國家、屬于哪個種族,都有可能在街上或家里遭遇不可測的攻擊和厄運。

噩夢的延續(xù):1882年《排華法案》通過之后

當此局勢下,原本法律效力為期10年的《排華法案》于1892年延長10年,到1902和1904年變?yōu)闊o限期延長,激起了中國1905年的抵制美貨運動。同年出臺的補充法案《基爾里法案》(Geary Act),則要求所有的中國移民登記辦理“居住證”,并隨身攜帶,否則將被罰以苦役,或遣返中國。自此,用學者貝思?留-威廉斯(Beth Lew-Williams)話說,對華人移民的“邊控從邊境線延伸到了內(nèi)陸”。

與此同時,美國的移民法律進入所謂的“本土主義”(nativism)時期,側重排外,分別于1917年、1921年和1924年通過的三個移民法案乃是其發(fā)展的重要推手。

1917年的《教化法案》(Literacy Act)以受教育程度為是否接納移民的基準,禁止年齡16歲以上的文盲移民美國。移民在進入美國之前要接受測試,如果不能在以其母語書寫的普通文書內(nèi)讀出30-40個字,則不被接納。這項法案雖然對歐洲移民也形成了限制,但由于亞洲勞工的文盲比例較高,法案實際上阻止了亞洲勞工進入美國,因此又被稱為《亞洲禁止區(qū)域法案》(Asiatic Barred Zone Act)。

1921年的《緊急配額法案》(Emergency Quota Act)則確立起赴美移民的“配額制”,規(guī)定其他國家每年赴美移民人數(shù)不能超過1910年美國人口普查中該國移民人口的3%。《1924年移民法案》(The Immigration Act of 1924)進一步將每年的移民“配額”縮減到1890年人口普查中移民人口的2%。此后,中國赴美移民基本中斷了。

1941年12月珍珠港事件后,美國加入反法西斯戰(zhàn)爭,與中國結成同盟,《排華法案》失去繼續(xù)存在下去的政治基礎,最終在1943年被永久廢止。中國赴美移民配額改為每年105人。1965年美國通過《移民和國籍法案》 (Immigration and Nationality Act),廢除了1921年以來基于種族和出身的移民“配額制”,中國移民開始重新大量進入美國,而大陸方面的移民則要到1979年中美建交之后。近十年,大量中國留學生到美國學習,成為改變美國華人結構的主要因素之一。現(xiàn)在,美國各地都有“中國城”(China Town)。

2012年6月,在《排華法案》通過整整130年后,美國國會通過決議,正式就此法案向華人致歉。對在美華人而言,這是一個遲到的公道,有關歷史記憶還將被反復提及,用來自加州的國會議員趙美心(Judy May Chu)的話說,“(只有這樣)歧視和偏見才不會重演”。而這也是美國華裔用以加強身份認同的重要歷史資源之一。

內(nèi)部的歷史: “白人至上”主義

二戰(zhàn)之后,人們回頭去看《排華法案》,往往會有“非美國”的感覺,似乎只有挫敗納粹和種族主義、廣納移民和實行多元文化的那個才是美國。其實不然,與多元主義一樣,“白人至上”、“種族優(yōu)越”的意識形態(tài)同樣根植于美國的社會和歷史。

只有在這樣一種歷史文化背景之下,我們才能理解1882年《排華法案》的由來,可以說它是1861-1865年美國內(nèi)戰(zhàn)后“白人至上”和種族主義盛行的結果。

許多人認為,美國內(nèi)戰(zhàn)以北方對南方的勝利而告終,意味著奴隸制度以及作為其支撐的種族主義意識形態(tài)的潰敗——1863年林肯總統(tǒng)發(fā)布《解放奴隸宣言》(The Emancipation Proclamation);戰(zhàn)后“重建時期”,美國又相繼通過三個憲法修正案,賦予不同種族、不同膚色的美國公民(包括解放了的黑奴)平等的權利。但實際情況是,在那時“白人至上”的思潮方興未艾,而種族主義也并非南方所獨有的。

在南方,為了抵消《解放奴隸宣言》和上述憲法修正案的影響,各州迅速通過了限制黑人自由的“黑人法令”(Black Codes),剝奪他們投票的權利,限制他們生活區(qū)域、活動方式,等等。與此同時,民間秘密組織“三K黨” (Ku Klux Klan)成立,以暴力手段推行“白人至上”之理念,其勢力遍及南方各州,成員中包括最高層級的政府官員。

1871年,美國國會出臺法令取締“三K黨”。1882年,最高法院裁定又該法令“違憲”。而那時,“三K黨”所追求的主要目標,亦即在南方恢復白人的統(tǒng)治,已經(jīng)藉由民主黨的選舉勝利而基本實現(xiàn)了,一整套旨在強化種族隔離的“吉姆克勞法”(Jim Crow Laws)也隨之確立。

這里順帶講一句,當時民主黨的情形與今日大不相同,赤裸裸地主張“白人至上”,事實上直到1966年之前,阿拉巴馬州民主黨的口號一直是“白人至上”。民主黨和共和黨的“人設”轉變的契機,是尼克松競選總統(tǒng)時候實行的“南方策略”。

1896年,美國最高法院就“普萊西告弗格森”案(Plessy v. Ferguson)做出裁決,認可所謂“隔離但平等”(separate but equal)的制度,最終為種族隔離政策和“吉姆克勞法”掃清了法律上的障礙。

“三K黨”重新出現(xiàn)在公共視野里,要到1915年。這時,它的目標已不僅僅是黑人,而是擴大到針對所有的外來移民、天主教徒和猶太人。在1920年代的巔峰時期,其成員超過400萬人,其游行、集會、焚燒十字架等活動遍布全美。

這一時期的“三K黨”顯然不乏各路盟友。1915年,由大衛(wèi)?沃克?格里菲斯(David Wark Griffith,1875-1948)導演的無聲電影《一個國家的誕生》(The Birth of a Nation)在美國上映,而這部電影的劇本是美化三K黨的小說《同族人》(The Clansman)。影片傳遞出來的深刻的種族主義和白人優(yōu)越論,迅速在全國很多城市引發(fā)了大騷亂,直至今天仍舊是備受爭議的電影之一。

1916年,一個名叫麥迪森?格蘭特(Madison Grant)的華爾街律師兼優(yōu)生學者出版了一本題為《偉大種族的消亡》(The Passing of the Great Race)的書,大肆宣講“北歐人種優(yōu)越論”(Nordic superiority),聲稱那種讓美國成為“各國被壓迫者的避難所”的理想主義,正在將這個國家卷入亡族滅種的深淵之中。格蘭特認為,美國偉大的根源在于其初代白人殖民者即北歐人種的優(yōu)越血統(tǒng),他們有著新移民永遠不會有的基因潛力。如果任由各國移民繼續(xù)涌入,對“種族、信仰和膚色的不同視而不見”,那么白人拓荒者的血統(tǒng)將會斷絕。因此,他主張美國開展優(yōu)生學項目。

這本著作并不暢銷,但很快在美國政治精英中找到了共鳴,尤其是在國會山。來自華盛頓州的共和黨眾議員阿爾伯特?約翰遜(Albert Johnson)看完書后聯(lián)系了格蘭特,兩人一拍即合。而正是這位約翰遜議員推動國會通過了《1924年移民法案》,事實上禁斷了中國和很多國家的赴美移民之路。

美國社會種族主義盛行的局面,一直到20世紀中后期才開始根本改觀。在民權運動的沖擊下,美國相繼頒布了1964年《民權法案》(Civil Rights Act)和1965年《投票法案》(Voting Rights Act),從法律層面廢除了種族隔離制度和投票權歧視。但即便如此,“白人至上”與多元主義的意識形態(tài)斗爭仍遠未結束,比如南方的密西西比州直到1995年才正式批準了1865年廢除奴隸制度的聯(lián)邦憲法第十三條修正案。

時至今日,種族主義問題仍不時浮現(xiàn)在美國人的日常生活中,不少政客也依舊在言行舉止中流露出對這一問題的短見或漠視。今年初,弗吉尼亞州的州長夫人帶著一群孩子參觀州長官邸,其間把兩個生棉花球遞給兩個非裔孩子,問道:“你能想象自己是一個整天都得去摘這種棉花球的奴隸嗎?”在該夫人看來,這可能是一種場景教育,在“奴隸”這個詞說出口的時候,她全然沒有意識到這對他人而言是何其沉重的歷史。

當前美國社會中存在的許多問題,包括有關移民問題的政治正確的一層,都需要追溯到美國內(nèi)戰(zhàn)及重建以來的種種變化,華人移民在美國社會中的遭遇,也是如此,而且華人移民的命運是和非裔等很多族裔的遭遇緊密相關的,即便在1882年《排華法案》之后,情況仍舊如此。一些華人家庭因特殊的遭遇,在美國華裔史乃至憲法史上都留下了記錄,這一點我們下章再談。

-----

作者王元崇,系美國特拉華大學歷史系助理教授。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司