- +1

將自己作為實驗品,開啟一場“逃走”的實驗|翻翻書·書評

上學。畢業。找工作。相親。結婚。生子。學區房。房貸。車貸。調休。保險。健身。打卡。自律。班味兒。做題。上岸。能量。松弛。配得感。gap。心理咨詢。MBTI。綜藝。表情包。飯局。飯圈。直播帶貨。流量。大廠。底層邏輯。消費主義、沉沒成本、抖音。小紅書。微博熱搜。微信未讀消息。

我們的生活已經被這一切話語裹挾,要如何才能從中逃走?

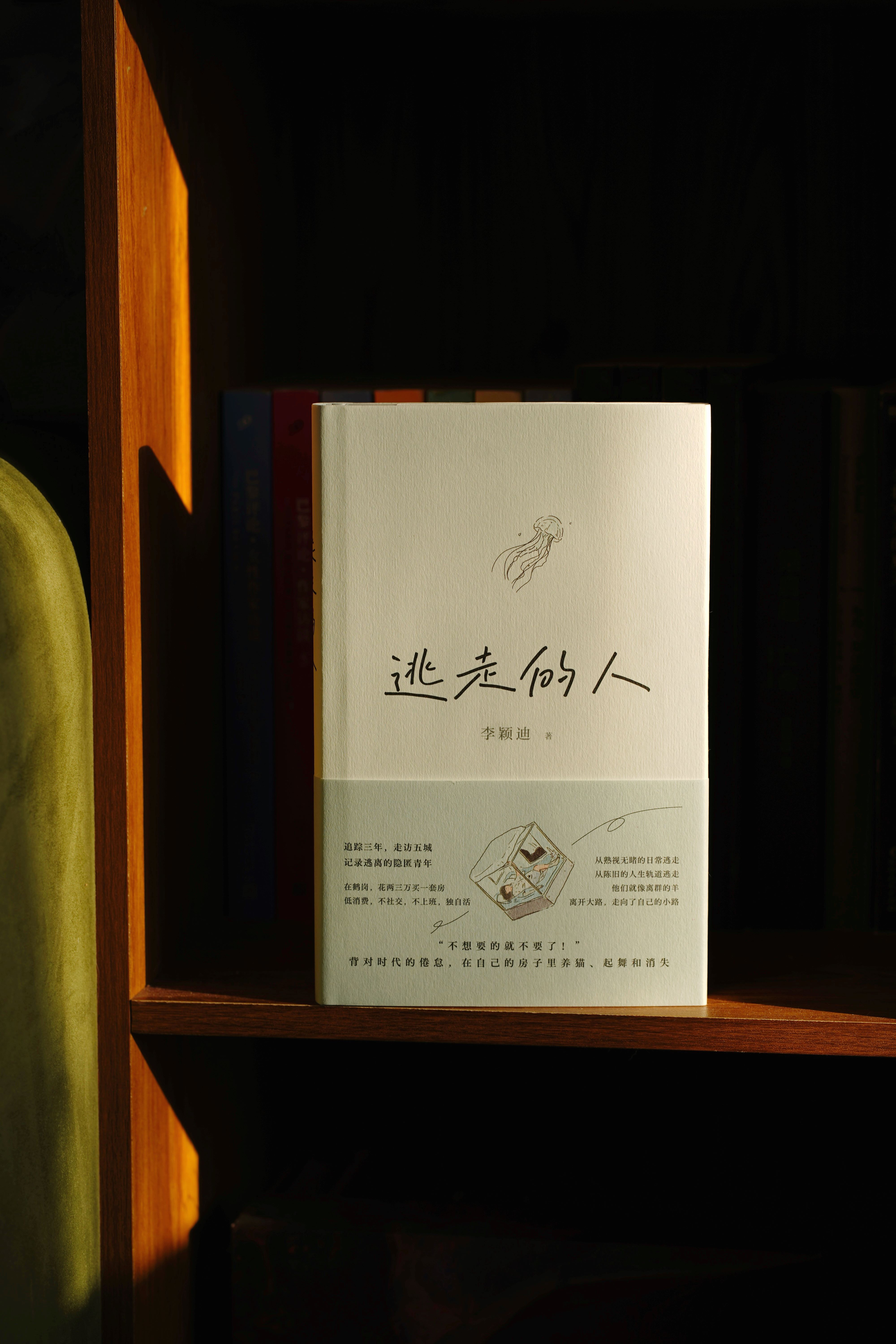

“不想要的就不要了。”——有一群年輕人便選擇將自己作為實驗品,開啟一場“逃走”的生活實驗:他們從大城市逃走,來到鶴崗、鶴壁等邊遠小城,低消費、不社交、不上班、獨自活。他們拒絕了那條陳舊的主流社會軌道,離開大路,走向了自己的小路。

畢業于武漢大學新聞系的李穎迪,是北京千萬人中一個普通的上班族,平時擠地鐵通勤的她,在十號線擁擠的車廂里,她沉迷于看百度“隱居吧”的帖子,想象著“逃走”的生活:空無一人的海灘,山路上顛簸的小車,音響里的都柏林樂隊,到遠方去,上路吧!

于是她決定,去見這些人,近距離觀察他們,看看他們如何做出離開的決定,以及,他們出走后,是不是真的得到了期許中的自由。她希望成為他們其中的一員,了解他們離群索居的理由,討論他們的過去。

從網絡世界的隱秘角落到現實中偏遠小城的寂靜角落,從形形色色的群體故事到個體內心的復雜情感,李穎迪穿梭于每一位年輕人命運的關鍵轉折點,記錄當代“逃離者”的生活百態,她走進了隱居者的房間和內心,書寫出他們在追逐自由的過程中所遇到的難題,以及脫軌生活帶來的自由。

此前,我們發起了「如何從生活中逃走?這些年輕人決定去鶴崗|翻翻書·送書」的征集活動,最后選出三位讀者寄送了這本書。

《逃走的人》中的故事,讓我們得以見證年輕人在逃離之后,于陌生之地的自我重塑與內心堅守,在新的生活秩序中,他們還將繼續在日常中,與孤獨和自我碰撞、和解。

以下是他們的書評:

逃離都市漩渦:冷城暖居下的人生百態

文|李丙

在《逃走的人》背面,赫然印著這樣一句話:“這里似乎天然適合過上穴居的生活——正如來到鶴崗的年輕人所選擇的生活。”我因此想象這樣一個場景:一名與我年齡相仿的年輕人,穿著保暖性能一般的羽絨馬甲,半弓著身子,窩在沙發上打游戲。因為取暖費太貴,放棄供暖的年輕人只能盡量讓自己穿得像臃腫的洋蔥——和那些美式中產愛情喜劇里遭遇挫折、閉門不出(但還有一大桶冰淇淋可以吃)的主人公的體驗當然完全不一樣。這時,我的腦中突然蹦出這樣一個奇怪的問題:既然這么寒冷,該怎么防止操作游戲的手指凍僵呢?

也許整本書都是作者李穎迪對我的疑問的迂回解答。從寫作策略上看,這是一本技法很“小說”的非虛構文集——一種“尋找”故事的變形。那些人怎么樣了?我該如何找到他們?找到他們之后會發生什么?于是一個人的故事牽出另一個人的人生。

與羅蘭·巴特所倡導的“零度寫作”完全不同,李穎迪驅動敘事的能量來源于情感。她與王荔、林雯等主人公的關系,與其說是觀察與被觀察,倒不如說是彼此共鳴。李穎迪喚起“鶴崗經驗”的方式,是在厘清“隱居”、“房價”、“雪”等關鍵詞后,通過回憶自身在北京十號線上的過往,進而證明“鶴崗只是更小的北京”。

整本書的曖昧之處正在于此:外來者們看待城市往往會有天然的視角傾向,即“你看到你所想看到的”。因此,感到現代大都市的生活壓力而選擇逸出的作者,很難戳破這種預設的、主流話語塑造的認知體系。由此,定位鶴崗到底帶給了這些“逃走的人”什么也隨之變得困難。反過來去想,我們又為何一定要找到所謂城市的全貌,而放任那些充盈的、滿溢的、既怯懦又勇敢的情感不管呢?

身處這樣一個時代,我們或多或少都能從書中的主人公身上找到共通的癥候。當人們被功利、拜物的世界拋棄,精神性的追求(不追求同樣是一種追求)就成為安置個體生命的必然。游戲、劇本殺、K歌或漢服裝扮,拋開消費主義的外殼,內里皆是某種向上、向美的“超越”的渴望。反直覺的是,大多“逃走的人”都從未真正“逃離”。比起超脫世外,他們更像是從高昂的生活成本中掙脫,尋求消費時代下“高性價比”的生活。最直觀的證據是,當前社會中很多人都在養貓——以精心照料的方式,仿佛在投喂那個沒有被善待的自己。正因如此,整本書中幾無鶴崗本地人的視角,因為對他們而言,日常的秩序從來就在那里。來到鶴崗需要決心,離開鶴崗或許亦然。

所以現在,就讓我用本地人的視角補全最后一塊拼圖。我人生的前十八年時光都在鶴崗度過,那些厚重的雪或刺骨的冷風,在我看來從不是問題。鶴崗的冬季漫長,但無論是逃走的還是留下的人,與其說是因為低廉的房價,倒不如說是因為他們有信心,依靠自己內心的溫暖去驅散嚴寒。如果沒有這樣的決心,也許鶴崗也根本無法成為逃走的終點。

與孤獨同行:“逃走者”的心靈歸程

文|周峰

人的命運總是與時代息息相關。過去幾十年我國經濟的快速發展,驅使很多人離開家鄉來到大城市謀生,想要在這里尋找更好的生活。然而在經歷了房價突飛猛進的十多年后,他們發現自己終究無法在這里留下,而回鄉又看不到出路。此時,鶴崗的出現就如同烏云密布的天空中射下的一道光,照亮了他們前進的方向。

這本書描寫的正是這樣一群人,他們或主動、或被動地脫離了主流話語下稱之為“正常”的生活軌跡,來到一個生活成本更低的城市,試圖重建對生活的信心。人們通過買房這一舉動,試圖給不確定的未來建立一個保障,以此抵消自身的焦慮。但在這之后他們得到了想要的生活了嗎?書中始終沒有給出明確的答案,抑或是作者不想也不能給出。這些“逃走的人”以自己的行動來踐行一種新的生活方式,即便顯得有些消極,但這畢竟也是一種生活。而誰又能說生活只能有一種軌跡?

孤獨是所有人要面對的一個挑戰,然而對于隱居者來說這一點似乎不成問題,因為比起與人建立關系他們似乎更享受孤獨。書名《逃走的人》當中的逃離不只是空間上的,也是時間上的。每當作者問到他們的過往時,多數人往往都不愿提及,這種回避的背后必然隱藏著一些傷痛。然而作者是柔軟的、真誠的,她不是以一種旁觀者的視角來看待這群人,也沒有用某種價值觀去評判他們,而是試圖以朋友的身份走進他們的生活,與他們一同吃飯、唱歌、購物、打劇本殺,慢慢融入他們的生活,以此來尋找共鳴。通過這種方式,作者為我們如實呈現了這群人的生存狀態。

書中對一些細節的捕捉和場景的描寫格外吸引我,這些細節和場景穿插在各個段落中,它們提供了一種畫面感,同時也隱隱傳遞出一種情緒,讓我覺得看書的過程如同觀看一部紀錄片。“空氣越來越稀薄、干凈。夜晚的星星亮得嚇人,似乎還能見到微亮的銀河。早上,粉色的晨光照在樓上。雪就要來臨”,類似于這樣的場景描述總讓我生出一些情緒,或是悲傷,或是感動,或是溫暖與希望……

“兩天后,林雯對我說,她已經打包完所有的行李。她再次坐上了去往鶴崗的火車”。在經歷了前面幾章壓抑的情緒后,故事終于來到了尾聲,以這樣一個開放式的結尾,給我們帶來一絲希望。

羅大佑在《請珍重》里面唱到:

請珍重 不相送 我的愛 我的人兒啊

沒經過 不會懂 殘酷的人世中

填滄海 補青空 不能沒有夢

沒有經歷過的事情不要去評判,正如作者的態度,只是去感受,并對所有如書中一樣普通的人道一句珍重。

是逃離者也是我們自己

文|ZKD

閱讀本書之前,我對于鶴崗的了解源于一篇公號的推文,文章的內容大致是關于在鶴崗躺平的年輕人。整個文章給我的印象是,鶴崗仿佛是一座避居所,收容了從主流生活中被甩出的人。鶴崗是一座什么樣的城市?是什么人選擇了鶴崗?又是什么原因讓他們選擇來到鶴崗?他們來到鶴崗后又過著怎樣的生活?作家李穎迪通過融入這些人的生活,成為了一個局內人,又以局外人的視角,將自己的觀察和體驗一一記錄了下來。

通過李穎迪在書中的描述,我了解到鶴崗曾經是一座煤礦之城,而如今隨著煤礦資源接近枯竭,這座城市也在2011年被列入了資源枯竭型城市名單之中。“而在黑龍江鶴崗,房價低至三百五十元每平方米,一套四十平方米的住房總價只需一萬六千元。”李穎迪在書中這樣寫道。相對于其他城市,鶴崗的房價低廉,這是書中的人物選擇去鶴崗生活的原因之一。選擇去鶴崗,就意味著脫離了上班、賺錢、還房貸這樣一條固定的生活軌道。近年來,有關工作的話題不斷被人們討論。人是否應該認真、嚴肅地對待自己的工作,這個問題顯然是存疑的。如果一份工作能夠給予人生活的保障,能夠提供舒適的工作環境和氛圍,能夠給予人充分的尊重,那么它是值得讓人為之付出的(盡管如此,我還是覺得工作的目的是讓我們更好地生活,工作是手段,生活才是目的)。可如果這份工作如大衛·格伯雷書中所寫的“狗屁工作”,那么它對人而言無疑是無盡的折磨。在書中,曾經在富士康工作的王浩(書中人物之一)就因為飽受工作的折磨,最終選擇辭掉工作前往鶴崗隱居。作者李穎迪也在書中袒露了自己辭掉工作并切斷與外界聯系的一段經歷,這也給了我些許安慰(因為我也有類似的想法,但迫于現實的壓力至今未能實現)。說回我自己,上半年,單位里同一教研室的五位同事同時辭職。盡管每個人有各自的原因,但平日里領導的胡亂安排、學期末各種細化的績效考核(在表格上一一羅列,每個人對照表格去完成任務,完成的任務越多,分數越高)以及在我看來各種臨時加上的“爛事”,是導致他們辭職的最重要原因。記得那幾天,我總感覺有些失落,心里空落落的。

這些來到鶴崗生活的人有什么共性呢?李穎迪在書中給出了自己的看法:“也許這些人正試圖拒絕那種單調、聒噪的聲音—某種單一主流的價值觀,或是可以稱得上老舊的、散發著幽幽陳腐氣息的那種生活—工作,賺錢,成功,買房子,買大房子,結婚,生孩子,養孩子,然后自己也垂垂老去。”除去以上共性,書中的每位人物又有差異性。其中,有躲避相親的女孩;有工作不如意,付不起首付而與女友分手的男孩;有生長在不如意家庭的女孩;也有被家人虐待的女孩。在這些人物當中,王荔的故事最讓我感到震動。

作者李穎迪與王荔在鶴崗有一段愉快的相處時光,通過閱讀書中作者的敘述,王荔給我的印象就是一個獨立的女孩。她生長在一個單親家庭,母親在她十四歲時就去世了,而這一點她向誰都沒有袒露過(包括作者、同學、朋友)。通過王荔的故事,我發現,要真正去理解一個人是如此之難(人是多么復雜啊),也是如此重要。一個人在做出各種選擇時,背后總有各種因素在推動,而生活中卻總是充斥著各種對人胡亂的指責、歸因與審視。對于他人的理解是重要的,同時也是困難的,是需要努力并慢慢抵達的。

作家王小波在《一只特立獨行的豬》中曾這樣寫道:“我已經四十歲了,除了這只豬,還沒見過誰敢于如此無視對生活的設置。相反,我倒見過很多想要設置別人生活的人,還有對被設置的生活安之若素的人。因為這個原故,我一直懷念這只特立獨行的豬。”我們太容易被主流的生活方式所裹挾,從而陷入自滿、自大和無知之中(認為只有自己過的生活才是好的生活)。而書中的人物敢于無視生活的設置,從這一點來說,他們的行為亦是一種勇敢。而居于主流生活中的人,卻漸漸成為了那個對被設置的生活安之若素的人(很慚愧,也包括我)。因為這個緣故,我們更需要去理解這群逃走的人,而這本書也是理解他們的一個窗口。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司