- +1

如何從生活中逃走?這些年輕人決定去鶴崗|翻翻書·送書

上班、上岸、買房、社交、戀愛、相親……面對難以喘息的當代生活,逃離究竟是一種怯懦還是一種勇氣?說到底,我們如何才能得到自由呢?而自由又將帶我們去向何方?

當我們還在憧憬遠方時,有些人已經逃離,或者正在策劃逃離中——百度“隱居吧”有一百三十七萬一千三百二十七名成員,他們中許多人已經脫離了大城市的主流生活方式,去到更低成本的鄉村或城鎮,過上隱姓埋名的低欲望生活。最為典型的就是近年頗受關注的東北城市鶴崗——在這座資源枯竭的城市,因只需兩三萬就能買到一套房,又有醫院、商場等現代便利設施,成為許多人選擇“躺平”的圣地。而在鶴崗神話的背后,是一座座同樣資源枯竭、經濟衰退、被世人遺忘的城鎮,河南鶴壁、安徽淮南、河北燕郊,以及一個個具體的、迷茫的、涌向那里的年輕人。

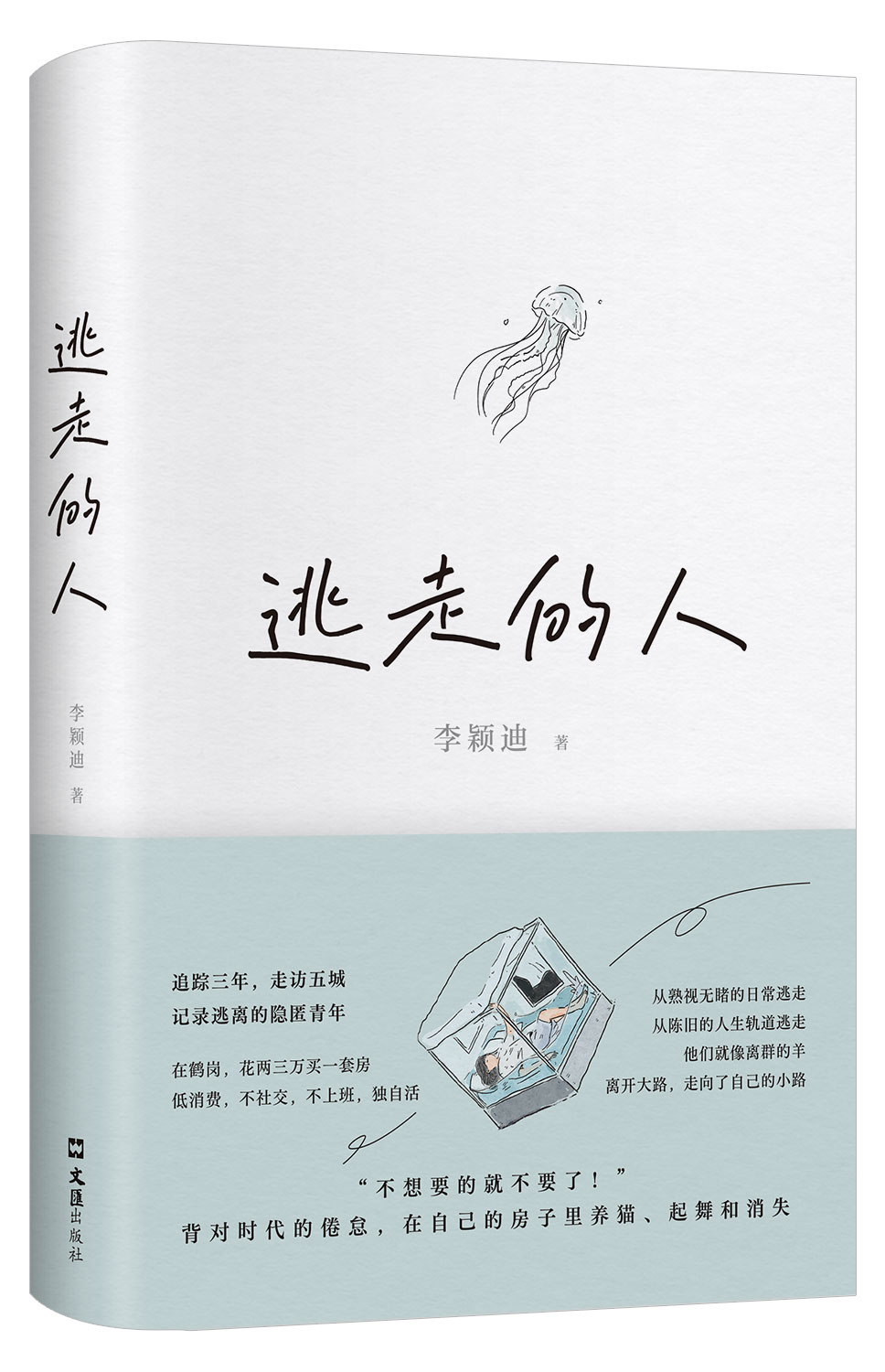

在網絡熱點背后,他們究竟過著什么樣的生活?又是什么,促使他們做出逃離的決定?帶著這些問題,非虛構寫作者李穎迪追蹤三年,從網絡上的隱居者聚落如“隱居吧”、豆瓣小組、QQ群,深入包括東北鶴崗、河南鶴壁、安徽淮南、河北燕郊等多座適合低成本生活、受到年輕人關注的城市,走進當代“逃離者”的生活和內心,完成了紀實文學作品《逃走的人》。

買一間兩三萬元的房子,囤積食物、養貓,不上班,不社交,不戀愛,靠積蓄維持最低欲望的生活,與人隔絕。從互聯網的隱秘角落,到大雪覆蓋的邊緣小城。這是一群逃離者的故事,也關乎一種新型的生活方式。這是一次漫長的旅途,不僅走入陌生人緊閉的家門,更是試圖探索我們這一代疲倦但仍擁有微小勇氣的心靈。

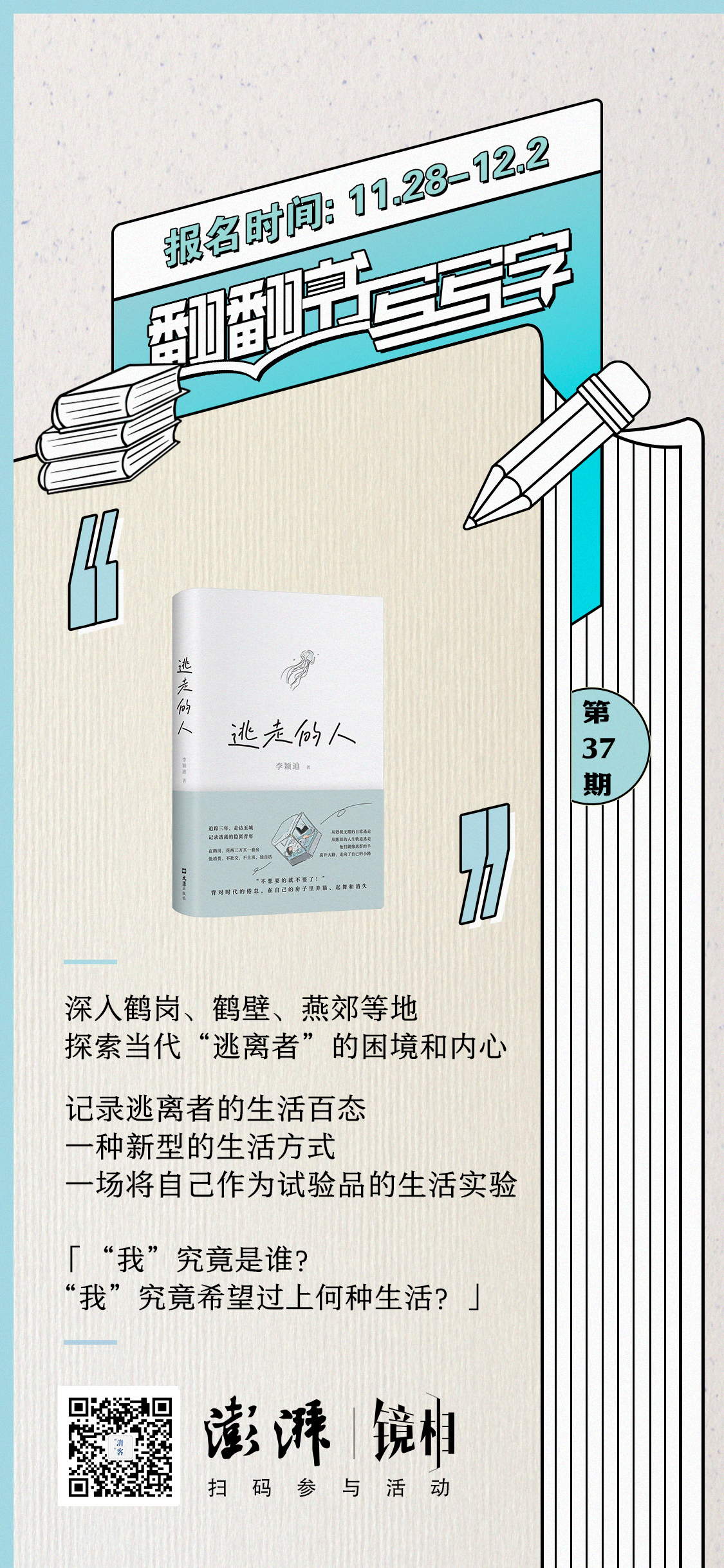

第三十七期「翻翻書·寫寫字」的征集就為大家帶來這部關于當代生活“逃離者”的非虛構作品《逃走的人》,作家許知遠在讀完后評價:“這本書拓展了我的視野,原來一群年輕人是以這樣的方式應對時代。逃逸或是一種怯懦,也可能是一種勇氣,一些時候,我們需要脫軌來辨認自身。”

這是一本帶著巨大問號的書,同時也是一本提供無數種鮮活答案的書。它讓我們思考,也許逃走不是一切的終結,而是一切的重新開始。

以下內容摘自《逃走的人》,經出品方授權發布。

(參與贈書活動可直接滑至底部,人人都能成為書評人。)

12月2日當天我們會選出3名讀者,請留意公眾號文章的回復。

來到鶴崗的年輕人

當我寫這本書時,想起鶴崗,我首先想起的仍是那里的雪和那里的冷。不同于南方,鶴崗的雪蓬松、干燥。最初一兩場,雪飄落在街道、屋頂、草地、車窗。雪在路燈下發亮。隨后幾天,雪慢慢融化。直到一場大雪——用當地人話說——雪“站”住了,此后鶴崗就將一直籠罩在白雪之下。雪逐漸增大,變得殘暴,如龍卷風,城市嚴陣以待,連續的預警,鏟雪車、挖機、警車四處勞作,將道路上的雪推到一旁。風中刮起煙霧一樣的雪,漫天蔽日。平靜時,雪又變得頑固,僵硬,凍住狗屎、煙蒂、人的腳印。街上,人們穿加厚的羽絨服、羽絨棉褲,戴防風口罩,但還是沒一會兒就凍得身上疼。隨著呼吸,睫毛、鼻孔、口罩里都結上一層薄霜。

這是一座與雪共生的城市。雪成為人們的度量衡,承擔人們的欣喜、擔憂與煩悶。伴隨雪來的是如夢一般短的白日。下午3點,太陽落下,城市就陷入沉寂。這里似乎天然適合過上穴居的生活——正如來到鶴崗的年輕人所選擇的生活。

作者攝于鶴崗

2022年10月底,我從北京出發,帶著一件短款羽絨服,兩件毛衣,坐上前往黑龍江的飛機。鶴崗在黑龍江省北部,約有八十九萬人口。網上能找到這些描述鶴崗的話:“地方政府財政重整”——2021年12月,鶴崗市政府公布取消招聘政府基層工作人員計劃,理由為財政重整;“人口流失”——2013年至2021年,鶴崗市區人口減少幅度達17.12%;“資源枯竭”——2011年,鶴崗被中國政府列入第三批二十五座資源枯竭型城市的名單。看多了這些,人們很難不產生這個印象:鶴崗,一個寒冷且遙遠的邊陲之地。它與俄羅斯隔江相望,沒有直達的火車、高鐵或飛機,多數去鶴崗的人往往選擇在哈爾濱或佳木斯中轉。

我飛到佳木斯,拼車到鶴崗,在高速路“南風井”卡口排隊、登記信息,看著運送成團草料的大卡車來往,再坐車來到市區。旅途漫長,徒增疲憊,那會兒想去中國哪里都不容易。電話里,一個女人要求我到鶴崗之后得居家隔離。不許點外賣,她說,當然了,你可以吊根繩子,從窗外把外賣拿進來。

最終我在網上找了一間民宿,租金一百元一天,包月一千五,裝備齊全,拎包入住。相比這里的房價,民宿的價格算昂貴。后來我才得知,如果有耐心的話,也能在鶴崗找到三千元租半年或一年的房子,但得自己在城里找那些掛著“出租”紙片的房東,打電話就行,至少半年起租,自帶家居用品。

站在樓下,我環顧四周,手心冒汗:黑暗,沒有聲音,沒有常見的電視聲、人的交談聲,安靜得只能聽見自己的呼吸,還有風。小區沒有邊界,幾棟居民樓排在一起,暗淡的月光下,就像西北被風蝕過的石頭堡壘。一棵柳樹隨風婆娑搖擺,居民門前,攝像頭閃了一下白光,又暗下來。晚上8點,幾乎沒有窗戶亮燈。我不知道那些樓房里是不是真的還住著人。

后來,我認識了一個在鶴崗生活的女孩。她和我說的第一句話,就是推薦我去買個手電筒。

“鶴崗很多地方都沒燈。”她說。她發來一個商品鏈接。“一塊五毛二,便攜式迷你工作燈,強光。”

單元樓沒鎖,我在黑暗中摸索上樓。打開手機照明,墻上蓋滿了“有證開鎖”的紅章,一些紙條寫道,“由于不清楚戶主是誰,給執行防疫政策帶來了一定困難。請盡快聯系”。也許這些房子已經空置了。這是片棚改區,正是網上最常流傳的那些便宜房子,兩三萬就能買一套頂層的。我輸入密碼。屋子里干燥、暖和。10月底,鶴崗已通上暖氣。民宿是個開間,鋪了大理石瓷磚,擺著沙發、茶幾。打開水龍頭,水有股隱約的銹味。窗外還是一片黑暗,有時傳來遠處的火車汽笛聲。

隔天,天亮得早,我開始隔離生活,無聊時望向窗外。樓房都很像,橙黃色的外皮,六層樓高,一樓不銹鋼陽臺上掛著歪歪斜斜的金屬“福”字。草地上有少量的雪。遠處還是長得一樣的回遷房,只是顏色不同:墨綠色、米色、白色,整齊排列的窗口就像積木。到了白天,人們走出家門。中年人,老年人,牽著狗,提著菜,戴著口罩。他們彼此點頭,在寒冷的空中呼出熱氣。樓與樓的間隙很大,很空曠,一些家具被遺棄在單元樓門前,灰色布沙發,生銹的金屬座椅。

我開始在網上尋找來鶴崗買房生活的人。我加入一個鶴崗的微信群聊,里頭有兩百多個從外地過來買房生活的人。線上群聊幾乎每分鐘都有人說話。一個女生說她開網店,用線上虛擬幣交易。她的對白也很簡單,“我不出門”。另一個女生,二十五歲,住在南邊的“大陸南”小區,她是網絡小說寫手,最近一邊寫小說,一邊幫人裝修。一個女生畫漫畫,住在松鶴小區,和另一個女生相約晚上一起喝雞湯,看恐怖片《鄉村老屋》。一個女人從佛山過來,帶著孩子。群里也討論外界對鶴崗的關注。隨著報道越來越多,一些人將備注改成“不在鶴崗”。

有人不斷分享近期的新聞鏈接:

“鶴崗不是北歐”“鶴崗不是烏托邦”“去鶴崗躺平,無非又是騙你去買房”“2022年新騙局:去鶴崗買房躺平”“五萬賣房熱潮過后,鶴崗再次淪為鬼城”“鶴崗會重生嗎?”

人們對此有不同的看法。有人認為,低廉的房價將源源不斷地吸引年輕人來到鶴崗,從而形成新的活力。

但另一個人說,人們在城市里購房,購買的只是那一套簡單的鋼筋水泥么?

他接著說,不,人們購買的是希望。“房價走低不可能帶來希望。沒有希望,這里的房價才會走低。”

還有一個男生說,無論外邊說什么,他都要去鶴崗。他來自河北涿州,原來在保定一家直播運營公司做商業代播,但公司快倒閉了,他打算辭職,然后去鶴崗。“我像塊橡皮,每天都在消磨。”

他寫道:

感覺鶴崗就是那個樣子

天黑以后就沒有什么生活了

每個人都在自己的房子里待著

等待天亮

他們走向了自己的小路

這些天,我和林雯談論她在鶴崗的生活,也談論此前的生活。我希望理解她為何做出這樣的選擇。

現在,如果讓我來談談林雯,還有這些在鶴崗生活的人們的共性,也許更重要的并不在于他們的身份、社會位置,而是精神上的那部分東西。也許這些人正試圖拒絕那種單調、聒噪的聲音——某種單一主流的價值觀,或是可以稱得上老舊的、散發著幽幽陳腐氣息的那種生活——工作,賺錢,成功,買房子,買大房子,結婚,生孩子,養孩子,然后自己也垂垂老去。

我想起很多聲音,比如——

“渾渾噩噩地過了這么多年,”林雯說,“來到鶴崗后,那樣的感覺終于減淡一些。就好像我終于輕松了一點,也好像更清醒了一點。”

電話中那個做插畫的女生說,她還記得來到鶴崗的心情。新生活就這樣倉促地開始了。“走進去的那一刻,我想我終于有自己的房子了,好像以后的生活就終于自由了。”

不想奮斗,奮斗給誰看?”一個人說,“我一個人,這點錢夠花,為什么還要去工作呢?如果哪天游戲打膩了,就在鶴崗隨便找個工作。”

“如果我放棄家庭,放棄親情。反正一切都放棄掉。一個單身男人,開銷不是很大的情況下,我發現人生還有另外一種選擇。”在比亞迪汽車廠工作過的男生說,“不想要的東西就不要了。”也許更重要的是后面一句:“我可以選擇不要。”

作者攝于鶴崗

我與學者袁長庚交流,他談到對生活哲學的看法:

過去四十年的高速發展帶來了一個副產品。那就是不管你身處什么社會階層,不管你是什么生存背景,在很大程度上都共享著一整套生活邏輯。富人也好,窮人也好,城市人也好,農村人也好,雖然你對自己未來的期待不一樣,但你總是有所期待:一個人就應該好好勞動,為子孫后代留下一定積蓄,或讓你的后代實現階層躍升。這是過去四十年的高速發展給我們在心理層面上留下的最大公約數。我們幾乎是全民無條件接受了這套生活邏輯。

但從另一個角度來說,從生活邏輯和生活哲學的多樣性上來說,這比較單一。這就造成一個問題,如果你恰好生在這個時代,在你成長的過程當中,你所受到的影響,你見到的很多東西,這一切會讓你產生一種感覺——好像只有過上這樣的生活才正常,這是世上唯一正常的出路。當你沒有見過有人停下來,你會以為停下來是種讓人恐懼的事情,可能會失去生計。但真正有人在你身邊這樣生活,你發現好像暫時這樣一下也沒有太大問題……我覺得這背后跟我們經濟和社會發展逐漸放緩有關系。當身邊有些人開始過非常規生活,我們開始思考,一個人活在這個世界上,我們的生活觀念是不是可以更多樣化?

同時,在針對工作,針對年輕人的這些情緒里,父母一輩與子女一輩出現了嚴重的沖突。因為他們各自忠誠于自己的感受和歷史經驗。這也許說明,代際差異并非來自價值觀,而是認識和體驗上難以調和,是生活經驗的不可通約,不可交流,不可共助。

在鶴崗,我見到的這些人似乎生長出某個新的自我,它決定脫離我們大多數人身處的那個社會——要求房子、教育、工作、自我都要增值,利用每分每秒產生價值,好像時刻在填寫一張績效考核表的社會。遍布生活的焦慮感,彌散的不安,人們不敢停歇,自我鞭笞,自我厭倦,有時還會服用阿普唑侖片。這些選擇來到鶴崗的人停了下來,像是進入一種生活實驗,實驗品則是他們自己。我不知道這是不是有點危險,但也許,這首先是她(他)自由的選擇。

我已在鶴崗見到這些人,聽見一些聲音,寫下她和他的故事、經驗、記憶。人們來到鶴崗,就像是追尋著那些舊話題:到某地去,到遠方去,在路上,“真正的生活總是在別處”。在這里生活越久,我仍然不清楚,鶴崗,這座城市是否真的能讓人們擺脫生活的重復、苦悶、倦怠、絕望感——進而來到精神上的自由?我想到人們交談時的猶疑、沉默,面對經濟壓力時的回避,談到未來時的顧左右而言他,也想到了另一句話——“當對時間的感知僅限于期待一個無法控制的未來時,勇氣就會消失。”(西蒙娜·薇依)

逃離能通向自由嗎?

最初,在聽說申牧的故事,還有見到他那天,以及后來我反復想到他時,我實則想弄清楚一些問題。比如說,他為什么選擇過這樣的生活?換言之,這個問題——后來我向來鶴崗生活的人們也提出了同樣的問題——實則是,這種逃離,如果我們能稱其為逃離的話,究竟能不能通向自由?所謂自由,是從一個地方走到另一個地方嗎?就像人站在一個廣場,或是一條漆黑的甬道,此刻,面前出現一些不同的分岔,像手指離開手掌那樣延伸開去。分岔盡頭會是什么?亮光?一片朦朧不清的霧?又或是黑暗?

……

最初半年,申牧和我在網上斷斷續續聊到他的生活,還有他的過去。

他出生在中國甘肅的一個村莊,那是一片干旱荒涼的土地,當地農民主要靠種植花牛蘋果為生。申牧家里也有一個蘋果園。他的家境在當地人看來不算好,但也不算壞。少年時期去另一個鎮子讀書,每周走二十公里泥路,有時太累,中午睡在樹林里,走得太久,布鞋磨破了,就用綁帶綁住鞋子。他考上一所大專,遵循父親建議選擇飛機維修專業。畢業那年,他的同學們大多數去了航空公司。他選擇更穩定的維修基地,來到北京。

維修基地在首都機場附近。經過兩年培訓,申牧正式上崗,簽訂一份須工作滿六年的合同。每天,他換上深藍色工服,手持虎鉗或是測量標尺,來到車間,維修各式各樣的被拆解過后的飛機發動機,檢查發動機葉片是否存在劃痕或變形:幾厘米,多深,方向,位置,是否燒蝕,是否腐蝕,然后在葉片打上“超標”或者“未超”的標識。他有時會用專門的孔探儀,更多時候靠眼睛。他的眼睛總是很酸澀。

作者攝于鶴崗

他不常加班,除了春運或國慶前后工作會變多。下班后他回到公司安排的宿舍,各種各樣的酒店標間。他生活的范圍不超過那個園區。他和同事們說不上話,也不愛參加要喝酒的聚會。他逐漸感覺自己逃不出這個碩大的車間。

工作兩年后,他開始去電影院看電影。起初是看一些商業片,回到宿舍也看,《7號房的禮物》《教父》《肖申克的救贖》。后來開始看楊德昌的《一一》,是枝裕和的《海街日記》。在電影中,他幾乎可以在視覺上抵達任何一個國家,看到人們的生活,那里的街道,風景,樹木和海洋。然后是法國新浪潮,再然后,安德烈·塔可夫斯基,基耶斯洛夫斯基。有一天下班,他一口氣看完了《燦爛人生》,一部時長六小時的意大利電影。看電影時,他似乎把自己都忘了。

申牧很難說清楚自己發生了什么改變。但他認為,眼前的生活絕不是自己想要的。他花了兩千元在網上報了一個學習班,開始在上班間隙學法語。在一張“發動機零部件附件交接單”上,他抄下許多單詞:

Monalisa 蒙娜麗莎

Louvre 盧浮宮

Marguerite Duras 瑪格麗特·杜拉斯

Tomber amoureux de quelqu’n 愛上某人

他看到一部叫《小森林》的日本電影。電影中,橋本愛飾演的女主角無法融入大城市的生活,回到一個叫小森的村子,森林圍繞,她一個人住,秋天收獲水稻,夏天喝自釀的冰鎮甜酒,早晨吃自制面包和磨碎的果醬,一日三餐,周而復始——我能否離開北京,回自己的家鄉過這樣的生活?

他在一個論壇上發帖:“二十八歲工科男,目前在一家國企做技術員。除了電影沒別的愛好,想明年轉行,成為一位真正的電影從業者。”

許多人勸他不要沖動,但也有人鼓勵他。他說,想到一輩子都要在流水線度過就后背發涼。

有一個自稱是紀錄片導演的人聯系上他。他們簽署了一份協議。兩人商定,由申牧出錢購買一臺red one攝影機,另一人進行拍攝,拍攝完紀錄片后,器材歸那人,但電影版權歸申牧。他們起初決定拍一部返鄉題材的紀錄片:以申牧辭職離開飛機維修工廠,返鄉和父親一起種植蘋果作為故事線。劇本里,他們設定電影叫《爸爸的蘋果樹》。但合作很快失敗了。那人遲遲不隨他返鄉,另有自己的拍攝計劃。相處十來天后,兩人散伙。申牧花錢買的機器仍然留在男人手上。

春節,申牧回家,父親認為他受騙了,也不同意他轉行的想法。父親說,你既然喜歡電影,最開始怎么不去學電影?既然現在已經學了飛機,就好好干飛機。申牧還是帶了一臺相機回家。冬天,父母需要給蘋果樹修剪樹枝,他拿著相機在一旁拍攝。但父親看他不干活,嫌煩,把他的相機摔到地上。相機摔壞了。

申牧回到工廠。又過了兩年,他再次提出離職,此時離合同期結束還剩一年,須賠償大約六萬塊。離職后他先在北京通州租了一間隔斷房。六十平方米的房子分成五個房間。他和一對夫妻、一個寫代碼的大學生、一個女生、一個高中生住在一起。半年后,他決定在同等預算下租一個完整的空間。位于河北的燕郊是不錯的選擇,來往北京市區有通勤大巴車,半個小時就能抵達國貿,而且房租很便宜。

他決定去燕郊。此后五年,他離那個過往熟悉的世界越來越遠。

▼ 第三十七期書目:《逃走的人》

《逃走的人》

李穎迪著

文匯出版社

新經典文化 2024年8月出品

★ 追蹤三年,記者李穎迪深入鶴崗、鶴壁、燕郊等地,探索當代“逃離者”的困境和內心

★ 在難以喘息的當代生活,人們在策劃一場逃離:從“唯一正常”的生活逃走,從原生家庭、狗屁工作、社會關系中逃走,我們將通往何處?

★ 記錄逃離者的生活百態:一種新型的生活方式,一場將自己作為試驗品的生活實驗

★ “不想要的就不要了!”聚焦逃離原生家庭的女孩——面對從未擁有的自由,她們如何自處?

★ 許知遠、楊瀟、袁長庚、杜強聯合推薦:對倦怠時代一次身體力行的求解,一次重要的療愈

▼ 書籍簡介

鶴崗,東北邊陲之城,因極低的房價而頻繁出現在新聞媒體頭條。

在鶴崗神話的背后,是一座座同樣資源枯竭、經濟衰退、被世人遺忘的城鎮,河南鶴壁、安徽淮南、河北燕郊,以及一個個具體的、迷茫的、涌向那里的年輕人。這是一群逃離者的故事,也關乎一種新型的生活方式。

買一間兩三萬元的房子,囤積食物、養貓,不上班,不社交,不戀愛,靠積蓄維持最低欲望的生活,與人隔絕。從互聯網的隱秘角落,到大雪覆蓋的邊緣小城,作者李穎迪為我們展現了人們如何策劃和實踐自己的逃離。

她記錄了逃離者的來處——富士康工人、保安、平臺客服,這些工作給人的壓縮感與漂泊感,還有冷漠疏離的家庭,無法尋得的愛意;也與他們共度脫軌后的人生——在鶴崗,面對漫長的黑夜,窩在溫暖的舊房子里,討論生的意義,以及,孤獨的死。

這是一次漫長的旅途,闖進被雪封閉的城市,走入陌生人緊閉的家,也試圖探索我們這一代疲倦但仍擁有微小勇氣的心靈:說到底,如何才能得到自由呢?自由又將帶我們通向何方?

▼ 作者簡介

畢業于武漢大學新聞系,先后供職于《智族GQ》《時尚先生Esquire》,長期從事非虛構寫作,也在試著寫小說。

▼ 如何參加共讀?

希望你

1. 關注當代生活、非虛構寫作,擁有探索日常之外的勇氣,具有獨立的判斷和思考能力

2. 有表達的欲望,能用文字表達內心的感受

3. 尊重彼此的時間,遵守我們的約定

▼ 你需要做

1. 前往“湃客工坊”微信公眾號,在文章評論區告訴我們為什么想讀《逃走的人》,包括但不限于你對相關議題的了解及興趣。截止時間為12月2日12時。

2. 12月2日當天我們會選出3名讀者,請留意公眾號文章的回復,并及時添加“湃客小助手”微信,發送地址和聯系方式,我們會第一時間郵寄圖書。

3. 在10天內(從收到書當日起計)把書讀完,發回800-1000字的評論。你的文字,將有機會在澎湃新聞客戶端及“湃客工坊”微信公眾號上發布。如果你成為當期的圖書推薦人,我們將邀請你加入“湃客讀者”微信群,讓你與來自各行各業的喜歡閱讀、享受思考、愿意表達的讀者交流。

策劃:吳筱慧

實習編輯:張耀英

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司