- +1

紀念馬可波羅|朱一新《無邪堂答問》征引馬可波羅

據陳登原《國史舊聞》卷四“馬可波羅”條,朱一新1892年刻刊的《無邪堂答問》卷二已引證馬可波羅,袁同禮先生若知此條,當會列入他1954年所擬的馬可波羅書單中。

朱一新任教廣雅書院,以成就兩廣學者甚眾而著稱,亦值得一記。

多事之秋“治經不如治史”

蔡冠洛《清代七百名人傳》(卷三)有朱一新傳略,錢穆《中國近三百年學術史》第十三章為“陳蘭甫 附:朱鼎甫”,約一半篇幅論朱一新。第十四章“康長素 附:朱子襄、廖季平、譚復生”,亦多處論及朱一新。

朱一新,字鼎甫,號蓉生,浙江義烏人,生于道光二十六年(1846),曾就讀于杭州西湖孤山的詁經精舍,同治九年(1870)舉人,光緒二年(1876)進士,歷官內閣中書舍人、翰林院編修,官至陜西監(jiān)察御史。1885年8月上《預防宦寺流弊疏》,劾及內侍李蓮英,降為六部主事候補,以母病告歸。“為謀甘旨之需,致書知己求助。”

1887年8月,朱一新應兩廣總督張之洞之聘,任廣東肇慶端溪書院主講。有勤苦嗜學的學生問讀書方法,因“言語不通,答以筆談,幾于手疲”。1889年轉任廣雅書院主講,1891年接替梁節(jié)庵(鼎芬)任書院山長。廣雅書院由張之洞所創(chuàng),1888年開院,收錄廣東、廣西100名高才生員,學制3年,分經、史、理、文四齋肄業(yè),延請四位主講,山長專授經訓、性理、史事、辭章。朱一新設新院規(guī),“先讀書而后考藝,重實行而屏華士。諸生賦以冊記,質疑問難,以次達焉,成就甚眾。”

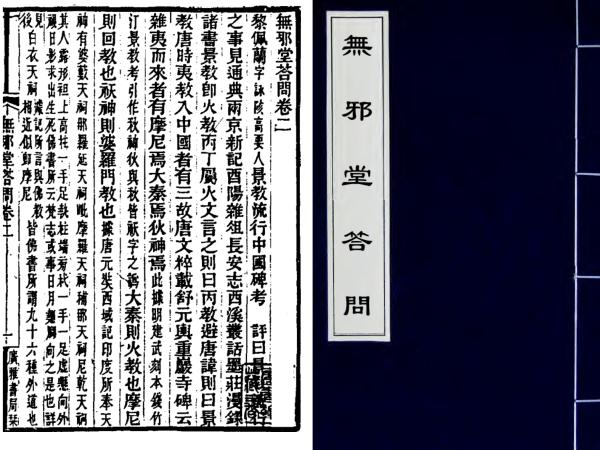

光緒十八年(1892)秋,應院內師生請求,朱一新將過去幾年的問答內容加以整理和補充,刻印成《無邪堂答問》五卷。無邪堂是廣雅書院講堂,由張之洞命名并題匾,源于《論語》“《詩》三百,一言以蔽之,曰思無邪。”

蔡冠洛《清代七百名人傳》(卷三)朱一新傳略 來源:作者提供

朱一新于光緒二十年(1894)去世,時年49歲。清末民初仍有古風,通常不直呼人名,多稱朱鼎甫、朱蓉生。

朱一新弟弟朱懷新是1889年進士,1896年任廣東順德知縣期間,將朱一新遺著合編成《拙盦叢稿》16冊,收錄有《無邪堂答問》。另有康有為編《朱一新論學文存》行世。

《無邪堂答問》是朱一新平生最重要的著作。用他自己的話說,將與諸生問答之語抄錄成帙,有訂經史疑義者,有商古今學術者,有論邊疆形勢者,有談國朝掌故者。“門類甚多而不別分門類,似語錄非語錄,似札記非札記。”

《無邪堂答問》于1892年首次刊出,可惜書成兩年后,朱一新遽卒,“無以赴其所志”。廣雅書局于光緒二十一年(1895)二月重刻,足見其頗為學子看重。

錢穆認為,《無邪堂答問》一書可見朱一新論學大旨。他留下了很多精深卓越的論學語錄,至今讀來仍有教益:

“讀書窮理,實事求是。讀書實也,窮理虛也;實事實也,求是虛也;虛實相資為用。近人惟讀書而不窮理,實事而不求是,故歧之又歧。”

“不知宗旨,不可與言學術。”“有學問,有學術。學問之壞,不過弇陋而已,于人無與也;學術之壞,小者貽誤后生,大者禍及天下。”

“近時學者,流弊獨多,則以其張皇過甚之故也。天下事張皇過甚,則百弊叢焉,豈獨學術為然歟?”

“今之學者,義理之不明,廉隅之不立,身心之不治,時務之不知,聰穎者以放言高論為事,謂宋、明無讀書之人。卑陋者以趨時速化為工,謂富強有立致之術,人心日偽,士習日囂,是則可憂耳!”

“義理者,從考證中透進一層,而考證之粗跡,悉融其精義以入之。非精于考證,則義理恐或不確。”

“考證須字字有來歷,議論不必如此,而仍須有根據。”

“考證須學,議論須識,合之乃善。識生于天而成于人,是以君子貴學。”

“識何以長?在乎平心靜氣以讀書,一卷之書,終身紬繹不盡,返之于身,驗之于事,而學識由此精焉。”

“古人致治之法存諸經,后人致治之法存諸史。若當多事之秋,則‘治經不如治史’之尤要。”

《無邪堂答問》卷二征引馬可波羅

蔡冠洛書中說,朱一新在翰林院時,曾受知于李文田,與袁昶、朱采、黃國瑾友善。李文田是廣東順德人,咸豐九年(1859)進士,官至禮部右侍郎,以操履端潔、學問淵博著稱。

李文田是繼龔自珍、徐松、魏源、何秋濤和張穆之后著名的邊檄史地學者,著有《元朝秘史注》、《元史地理志》和《元史地名考》等,對洪鈞、朱一新、袁昶、沈曾植這一批學人深有影響。

袁昶是浙江桐廬人,與朱一新同年生,同年考取進士。他出自上海龍門書院,師從劉熙載。在總理衙門任職時,袁昶曾協(xié)助洪鈞搜集元史方面的文獻資料。

黃國瑾是貴陽人,與朱一新、袁昶是同年進士。朱采是同治三年(1864)優(yōu)貢生,朱一新赴廣東任教時,朱采任廣東雷瓊道。

由此可知,朱一新與洪鈞、袁昶、沈曾植同為一個知識圈子,重視邊檄史地、元史、中西交通史研究。

《無邪堂答問》中,有多篇涉及邊檄史地、中西交通的題目,如新疆形勢論、吉林黑龍江邊防考、黑龍江邊界、黎佩蘭景教流行中國碑考、西學、西人重學、中學西學關系、西教傳入、近人至外洋、吉林去俄羅斯遠近并其地形勢、仿遼史例作元史部族表、伊犁邊界、新疆造鐵路利病等等。

其中,卷二首篇文章《黎佩蘭景教流行中國碑考》,證引了馬可波羅。

朱一新《無邪堂答問》卷二《黎佩蘭景教流行中國碑考》,廣雅書局于光緒二十一年(1895)刻版。 來源:作者提供

這篇文章很長,共60余頁,是對一名叫黎佩蘭(字泳陔,高要人)的生員所作題為《景教流行中國碑考》論文的評述,所涉內容極廣,引證文獻繁雜,主旨是論證景教不是天主教。

文章從唐代“大秦景教流行中國碑”發(fā)現(xiàn)之事開始論述,引錢大昕《景教考》,說明大秦景教碑于明萬歷年間出土,碑在西安府崇圣寺。西方在華傳教士很早就通過中國文士了解到碑文,給予重視。“南懷仁輩何從知之?蓋中土文士徐光啟、李之藻者流為之潤色。徐、李等皆彼教中人,亦無足深責耳!”

朱一新文中引經據典,闡述外來各宗教的歷史沿革,認為景教即火教,“為避唐諱,則曰景教”。摩尼即回教、天方教。

“唐時夷教入中國者有三,《唐文萃》戴舒元《興重嚴寺碑》云:雜夷而來者,有摩尼焉,大秦焉,狄神焉。”

“錢大昕《景教考》引作秋神,狄、秋皆襖字之偽。襖教不識佛法,其教早入中國,當始于晉,戎亂華時固或有之。漢武破匈奴,得休屠王祭天金人,疑即此也。”“襖神之教見于《隋書》,其教初入中國,中國人以妖呼之,后乃以事天神之故,訛從天而造襖字耳。”

“杭大宗《續(xù)景教考》以摩尼為回教,其說良是。顧亭林亦謂回鶻為回回。天方為回教祖園,今之阿剌伯,唐之白衣大食也。”

“大秦則火教也,摩尼則回教也,襖神則婆羅門教也。此皆來自西方,在釋教之外,而皆與天主教無涉。舊說以景教為天主,非也。”

“唐貞觀三年置波斯寺,天寶四年七月敕波斯經,教出自大秦,傳習而來,久行中國。爰初建寺,因以為名。”“開元二十七年七月敕未摩尼法,本是邪見,妄稱佛教。”

“婆羅門在西教中為最古,流行亦甚廣。魏默深(源)、何愿船(秋濤)皆以婆羅門為舊回教,非也。回教本于耶穌,亦本于猶太。惟以猶太為出自婆羅門,可也。”

“貞觀十二年,太宗為大秦國胡僧阿羅本立波斯寺。”“耶碑稱大秦,乃今土耳其東部之地,當夏商時為巴庇倫所居。周景王九年,波斯王居魯士滅巴庇倫而有其地,火教由是西行。”

“波斯既衰,巴庇倫屬希臘,希臘為羅馬所滅,地入羅馬。羅馬后分為二,東羅馬復見滅于土耳其。大秦本出波斯,東羅馬舊為波斯屬地,唐初波斯滅于大食,已改從回教,而來唐傳教之阿羅本,乃東羅馬人。”

“當希臘羅馬盛時,所奉火教神教,不過如番人之信鬼禱求禍福,于其政治無與。自耶穌出而欲帝制自為,身膺重戮,教王既立,遂干各國政權,妄自尊大,以愚其民,文學因之日墮。”

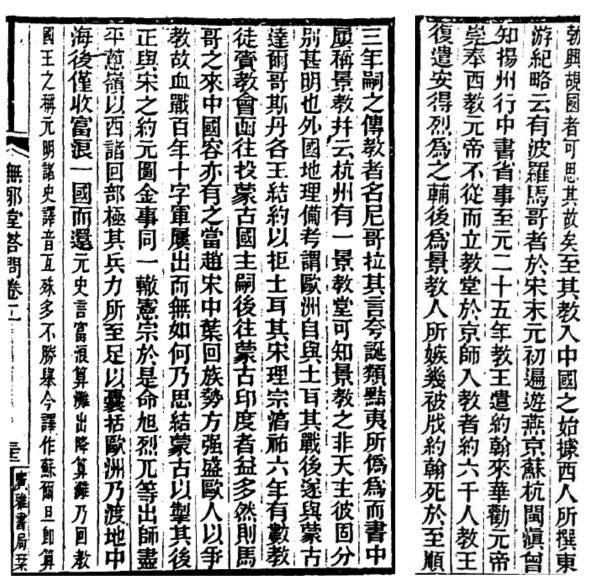

朱一新《無邪堂答問》卷二《黎佩蘭景教流行中國碑考》征引馬可波羅段落,廣雅書局于光緒二十一年(1895)刻版。 來源:作者提供

朱一新征引馬可波羅兩段,出現(xiàn)在文末:

“至其教入中國之始,據西人所撰《東游記略》云,有波羅馬哥者,于宋末元初遍游燕京、蘇杭、閩滇,曾知揚州,行中書省事。至元二十五年,教王遣約翰來華,勸元帝崇奉西教,元帝不從,而立教堂于京師,入教者六千人。教王復遣安得烈為之輔,后為景教人所嫉,幾被戕。約翰死于至順三年,嗣之傳教者名尼哥拉,其言夸誕,類黠夷所為,而書中屢稱景教,并云杭州有一景教堂,可知景教之非天主,彼固分別甚明也。《外國地理備考》謂,歐洲自與土耳其戰(zhàn)后,遂與蒙古達爾哥斯丹各王結約,以拒土耳其。宋理宗淳佑六年,有數(shù)徒赍教會函往投蒙古國主,嗣后往蒙古、印度者益多,然則馬哥之來中國,容亦有之。”

朱一新這篇文章是一份極扎實的文獻綜述,反映了當時學者對景教、天主教、回教、摩尼教的基本認識。文中提到至元二十五年教王遣約翰來華,所說的“約翰”,即著名的若望孟高維諾(Giovanni de Montecornino)。英文“約翰”(John),意大利文寫作“Giovanni”,舊譯“若望”。

方豪《中國天主教史人物傳》有若望孟高維諾傳略,他是意大利人,方濟各會士。若望孟高維諾是以羅馬教廷正式使節(jié)名義來中國的第一人,至元三十一年(1294)抵大都(北京),獲準“立教堂于京師”。傳略中未提及“教王復遣安得烈為之輔,后為景教人所嫉,幾被戕”,以及“嗣之傳教者名尼哥拉,其言夸誕,類黠夷所”。朱一新說“約翰死于至順三年”,即1332年。方豪書中說他死于1328年,當出自教會資料,更為準確。

朱一新所說雖與西方文獻資料略有出入,但也必有所本,他的結論無疑也是正確的,即“景教之非天主”。引文中稱馬可波羅為“波羅馬哥”、“馬哥”,他引證馬可波羅,是作為早期天主教來中國之事的一證據,同時也指出馬可波羅之來中國,“容亦有之”,并非不可思議。

朱一新提出的景教、天主教、摩尼教、火襖教等課題,后亦由出自廣東的陳垣先生續(xù)接完成。馬可波羅與基督教來華之事,至今尚有遺緒,意大利存有一部“馬可波羅圣經”,揚州現(xiàn)有元代意大利人碑銘,而景教碑本身也是中西交通史研究中的一重要課題。

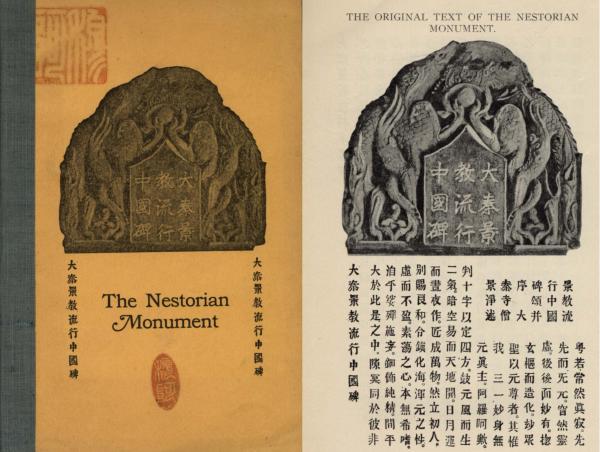

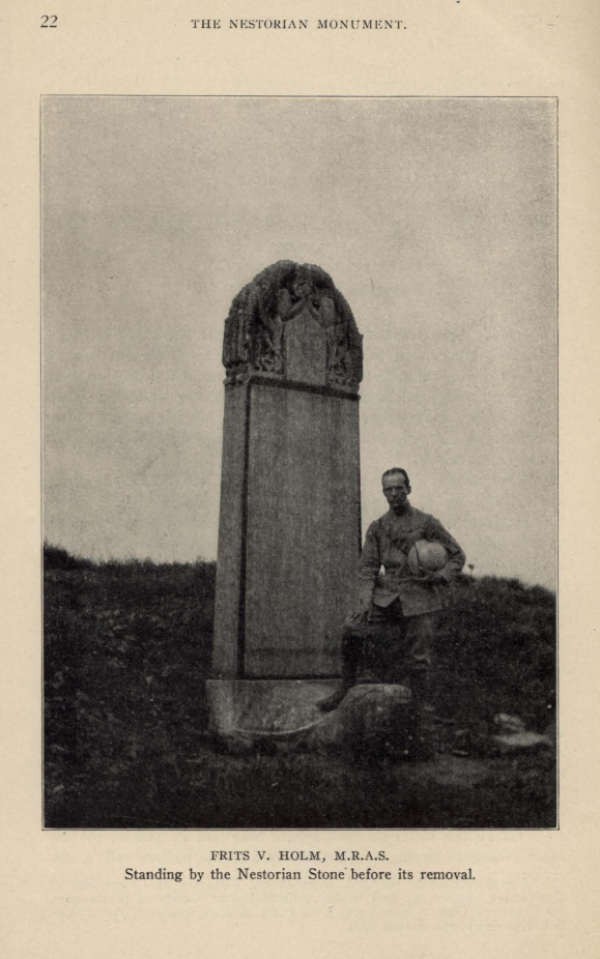

美國芝加哥一出版社(The Open Court Publishing Company)1909年出版的《景教碑:在華基督教一份古代記錄》(The Nestorian Monument: An Ancient Record Of Christianity In China)一書,主編是Dr. Paul Carus。書中刊發(fā)了景教碑碑銘的中文原文和英國著名漢學家偉烈亞力(Alexander Wylie,1815-1887)的英文譯文,并收錄了丹麥人霍爾姆(Frits Holm)的自述。在西方,景教碑被認為是與刻有古埃及國王托勒密五世登基詔書的羅塞塔石碑(Rosetta Stone)、刻有古希伯來文的摩押石碑(Moabite Stone)和墨西哥阿茲特克太陽歷石碑(Aztec Calendar Stones)一樣重要的發(fā)現(xiàn),這個說法出自霍爾姆。來源:作者提供

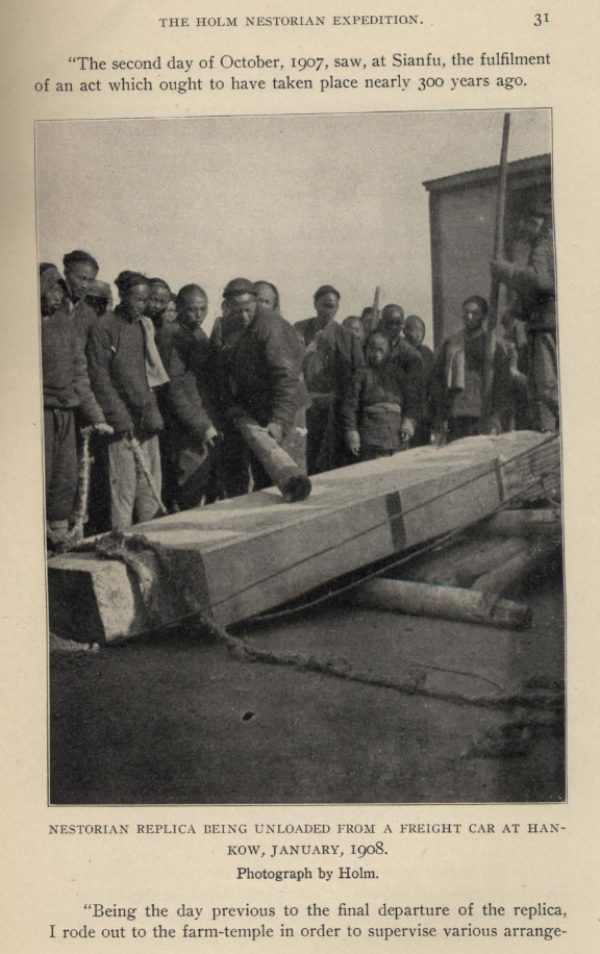

1907年,霍爾姆在陜西,當時景教碑還沒被移至西安碑林。霍爾姆于1907-1908年間到陜西,試圖將景教碑“買走”,見行不通,便花了100兩銀,在西安請當?shù)厥撤抡赵谱髁艘粡椭破贰奈靼策\至鄭州,通過火車運至漢口,上船經上海至美國紐約,后被梵蒂岡博物館收藏。The Nestorian Monument: An Ancient Record Of Christianity In China, by Dr. Paul Carus,Chicago, the Open Court Publishing Company, 1909, p.22. 來源:作者提供

1908年1月,漢口,霍爾姆雇傭的民工將景教碑復制品裝車上船。The Nestorian Monument: An Ancient Record Of Christianity In China, by Dr. Paul Carus,Chicago, the Open Court Publishing Company, 1909, p.31. 來源:作者提供

清末民初兩廣人才之盛

康有為《康南海自編年譜》云,光緒十一年(1885)秋,“是歲應鄉(xiāng)試不售。時所問策,有宋元學案及蒙古事,場中無能對者,皆來抄問。粵城傳之,策為刑部沈子培所擬,余知沈子培以此也。”沈子培即沈曾植,據沈曾植年譜,是年,沈曾植36歲,在京師刑部任職,不在廣東。大概是預先擬定了策問,贈予廣東鄉(xiāng)試主考官,時有舊例。由于這道策問無人能答,廣東學子大為震動,由此印證廣東學子當時對邊檄史地研究尚不夠重視。

朱一新去世三年后,得到了朝廷的追認。“二十三年(1897),以學政惲彥斌奏,奉旨賞加五品銜。”朱一新在端溪書院和廣雅書院執(zhí)教期間,倡導實事求是,學以致用,重視歷史,“不張皇”的學術精神,輕重向背,符合時代潮流,當時已為政界和學界所承認。

岑仲勉先生是廣東順德人,1903年考入廣雅書院(當時已改名為兩廣大學堂)。他后來雖學了稅務,做了職員,但最終還是轉向“求有用之學”,專心從事西北史地和中西交通史研究。岑仲勉先生在《中外史地考證》(1962)一書的前言中,提到1947年撰寫的《穆天子傳西征地理概測》一文,旨在證明沈曾植的吉爾吉斯高原說“最穩(wěn)”、“大致不錯”。這可能是他對廣雅學院和沈曾植表示敬意的一種方式。

學術精神和學術風尚的影響往往是無形的,正所謂教澤廣被,惠澤后人。陳垣先生是廣東新會人,他說少年時在老師書房里見到張之洞的《書目問答》,看了書中所列書目,眼界大開。王力先生是廣西博白人,高小畢業(yè),在家設塾。據王力先生說,他在20歲那年,在一李姓鄉(xiāng)紳家里做塾師,李家先父曾在廣雅書院讀書,留下了14箱藏書。王力先生說,這是他的轉折點,讀了這些書,才明白了什么叫學問。1926年王力考入清華大學國學研究院,屬第二屆學生,畢業(yè)論文題目是《中國古文法》,指導老師是梁啟超和趙元任,梁任公對論文評價甚高,“精思妙悟,可為斯學辟一新途徑”,眉批還有“卓識”、“開拓千古,推倒一時”等語。趙元任先生則批評道:“未熟通某文,斷不可定其無某文法。言有易,言無難。”意思是,對自己認為不存在的事物,用“未見、未聞、未知”等詞較為慎重,避免說“沒有”。據張谷、王緝國的《王力傳》,他此后常對人說:趙先生這句話,我一輩子受用。

明清兩朝,設兩廣總督,廣東的書院也招收廣西生員,使兩廣有共同的歷史和文化。而張之洞辦學,朱一新執(zhí)教,涵養(yǎng)人才之功,也是時所公認。清末民初之際,兩廣軍政和學術人才領袖群倫,戊戌變法、辛亥革命的領袖人物皆出自廣東,并非偶然。

1926年3月,廣東和廣西在軍政、民政、財政三方面統(tǒng)一,桂軍改編為國民革命軍第七軍,李宗仁任軍長,白崇禧任參謀長。5月,國民革命軍第四軍葉挺獨立團和第七軍一部從肇慶出發(fā),挺進湖南,揭開了北伐戰(zhàn)爭序幕。7月1日,國民革命軍在廣州誓師,正式北伐。

1987年解放軍出版社出版的《白崇禧回憶錄》 來源:作者提供

國民革命軍共有八個軍,號稱15萬人,實際兵力為5萬人。自起兵始,由南向北,以雷霆萬鈞之力、秋風掃落葉之勢,所向披靡,勢如破竹。僅兩年時間,便席卷天下,包舉宇內,揮師入主京師。1928年6月11日,白崇禧率第十三軍一部進駐北京,在香廠東方飯店設立前敵總指揮部,他對北京各界人士發(fā)表演講稱:

“自古以來,凡統(tǒng)一中國皆為由北而南,從未由南而北以完成此一神圣大業(yè)者。太平天國時,兩廣軍隊曾一度進至天津,至于進入北京,實以這一回為首次。自珠江流域而生之武力達于北京,則實歷史上第一次也。”

白崇禧時年35歲,他以歷史上由華南領兵入北京的第一人之姿,闡述了一種歷史觀。這樣一番有力的話,如果沒有深厚的歷史知識和清晰的歷史意識,是很難講出來的。

1928年6月21日,國民政府改北京為北平,結束了自清亡以來軍閥割據狀態(tài),實現(xiàn)了國家統(tǒng)一。完成這一壯舉,“非惟天時,抑亦人謀也。”而兩廣人才在這一重要歷史事件中所起的作用,亦是不證而自明的。

-----

宿景祥,系“澎湃”特約撰稿人。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司