- +1

紀念馬可波羅|洪鈞《元史譯文證補》書中引用馬可波羅

向達先生在1929年撰寫《元代馬可孛羅諸外國人所見之杭州》一文時,定然仔細研讀過洪鈞《元史譯文證補》。他在該文注釋中已明確提示:“洪鈞《元史譯文證補》卷十五《海都補傳》、卷二十四《木剌夷補傳》之注中,亦曾提及馬哥孛羅,作謨克波羅。以馬哥書中之乃顏及木剌夷事跡,證補《元史》。”洪鈞書500多頁,若非精細審讀,是很難檢出這兩條引文的。

忽必烈汗平定乃顏事

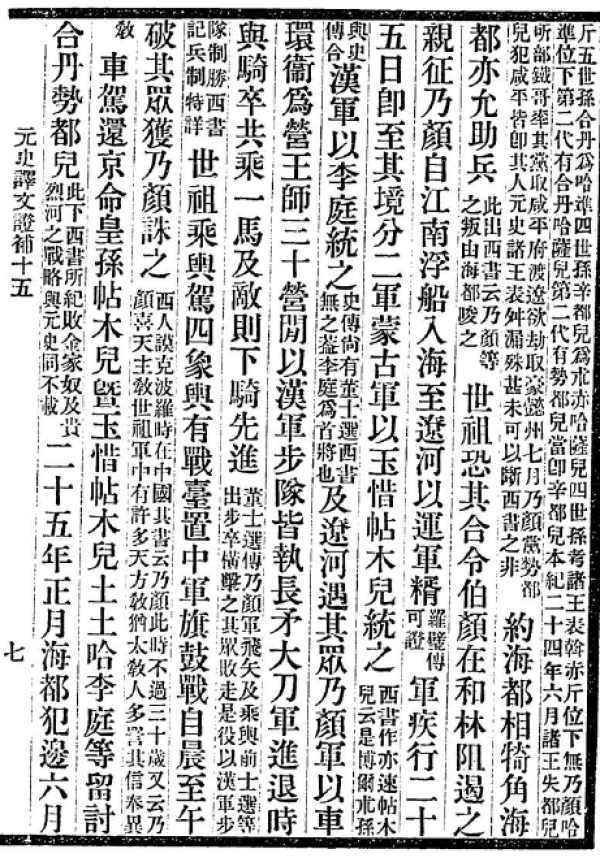

至元二十四年(1287年)開始,西北的窩闊臺之孫海都叛,在東北的宗王乃顏叛。忽必烈汗兩次親征,先擊海都,后平乃顏。此乃重大事件,而《元史》所載史實不詳。洪鈞作《海都補傳》,引用了拉施特書,注中補引馬可波羅書曰:

“西人謨克波羅時在中國,其書云,乃顏此時不過三十歲。又云,乃顏喜天主教。世祖軍中有許多天方教、猶太教人,多譽其信奉異教。”

洪鈞《元史譯文證補》卷十五《海都補傳》注中,引用馬可波羅,作謨克波羅。來源:作者提供

忽必烈汗是貫穿馬可波羅整個故事的主線,書中對忽必烈的記述就是從征討海都、乃顏開始的。有幾處重要細節:

(1)忽必烈汗在10或12日之內,秘密征集騎兵36萬、步兵10萬。這36萬人僅為其養鷹人及左右之獵戶;

(2)大汗特遣部隊把守諸路,往來之人悉被俘虜,以防乃顏得知大軍行進消息,有所準備;

(3)乃顏全軍40萬騎,駐地遠距大汗有30日路程,但不意大汗軍突至,大驚;

(4)大汗親臨戰場,坐在由4只戰象乘載的大木樓上,樹立旗幟,各處皆見。陣法是3萬人成列,各騎兵后多有一人持矛相隨。兩軍列陣,各種樂器和歌聲群起,其聲頗可悅耳;

(5)兩軍彈唱之后,大汗鳴鼓,乃顏亦鳴鼓。雙方部眾發矢蔽天,有如暴雨。混戰自晨至于日中,雙方士卒死者甚眾,陳尸遍野。然上帝與道理皆以勝利屬大汗;

(6)乃顏敗創被擒,并其兵器執送大汗之前。命立處死,勿使人見。蓋慮其為同族,恐見之憫而求情寬恕免其死也。遂將其密裹于毛氈中,往來拖曳,以至于死。蓋大汗不欲天空、土地、太陽見帝族之血,故處死之法如此;

(7)此亂之后,乃顏所領高麗(Cauly)等諸州之臣民,悉皆宣誓盡忠于大汗。

(8)乃顏為一受洗之基督徒,旗幟之上以十字架為徽示。大汗討滅乃顏之后,有種種人譏諷基督教徒,大汗聞之,予以嚴責,并寬慰基督徒曰:“十字架未助乃顏,蓋有大理存焉。乃顏叛主不忠,理當受罰。汝輩天主之十字架不助之為逆,甚是。”自是以后,遂無人再譏諷基督徒。

以上記述均細致入微,可圈可點,令人過目難忘,如臨其境。乃顏叛亂是元史研究的重要題目,南京大學姚大力教授《乃顏之亂雜考》(1983年)和南開大學李治安教授《馬可波羅所記乃顏之亂考釋》(2011年),皆為引證廣博、考證精細之力作,大抵濫觴于洪鈞這篇《海都補傳》。

旭烈兀滅“木剌夷”事

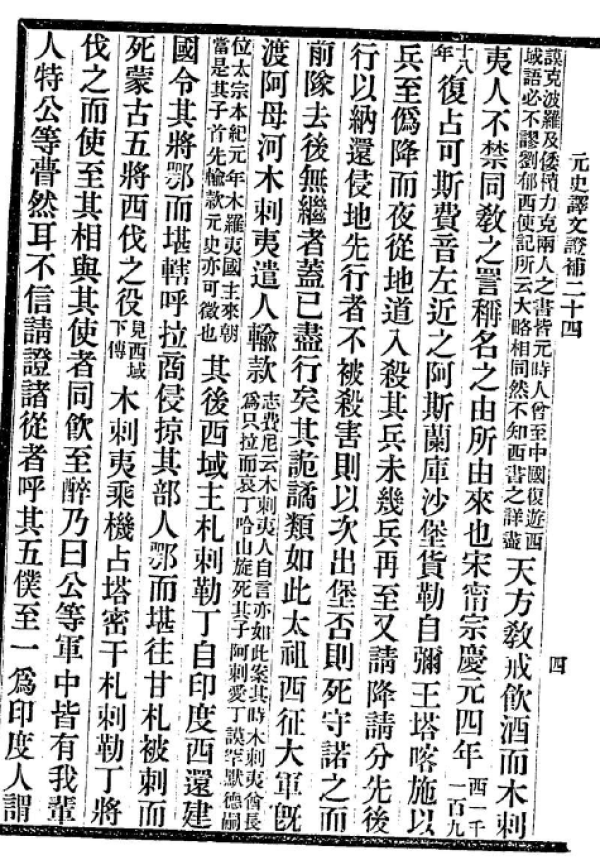

洪鈞《元史譯文證補》卷二十四《木剌夷補傳》,先在按語中將木剌夷一詞做了說明:“案:《太祖本紀》作木剌夷,《太宗本紀》作木羅夷,《憲宗本紀》作沒里奚,《郭侃傳》作木乃兮,劉郁《西使記》作木乃奚。今考字音,乃字不如剌字。”

木剌夷是阿拉伯語“Mulahidas”的中文音譯,意為異教、迷途之人,本意是遜尼派穆斯林指稱波斯什葉派(Shia),這里特指什葉派中一分支亦思馬因派(Ismailis)。洪鈞書中說,其可稱為部落,“不可為國”。蒙古西征時,木剌夷人占據波斯東部一帶山區,南北狹窄,東西長越五六百里,山中險要之處建有城堡。波斯史學家志費尼《世界征服者史》對木剌夷興亡始末記述頗詳,《多桑蒙古史》多引用之。

1251年蒙哥汗即位后,任命二弟忽必烈“總領漠南漢地軍國庶事”,征南宋;任命三弟旭烈兀“總領河中和波斯軍國庶事”,征波斯。蒙哥汗命拜住所率蒙古在中亞的原駐軍修繕道路、橋梁、車輛和船只,并派遣了12000人的部隊先行。旭烈兀于1253年10月出發,1255年9月抵達撒馬爾罕,1256年1月渡阿姆河,12月攻克阿剌模忒堡(Alamut,鷹巢),擒其教主魯克賴丁忽兒沙(Rokn-ud-din Khourschah),滅木剌夷。1258年,旭烈兀又攻取了巴格達城,終結了阿拉伯阿拔斯王朝,為世界歷史上一重大事變。

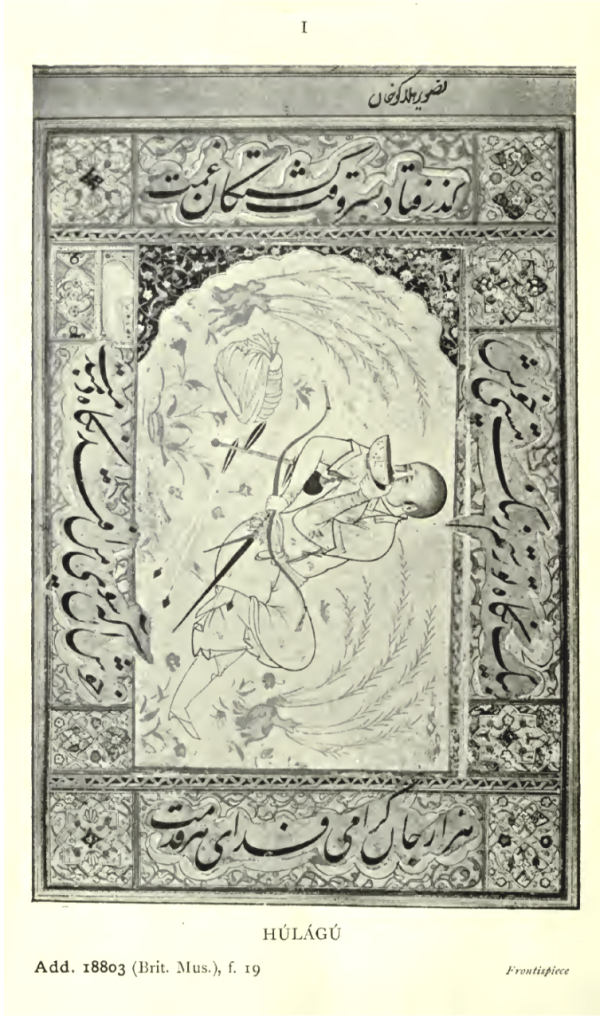

英國大英博物館藏一幅古代波斯人所繪旭烈兀汗(Hulagu)畫像,其臥坐于氈毯,操弓飲酒,栩栩如生。喻其生平之事唯有兩件:一為征伐,一為飲宴。這幅著名畫像作為插圖,收入Edward G. Browne所著《蒙古統治時期波斯文獻史》(A History Of Persian Literature Under Tartar Dominion a.d 1265 -1502)一書,該書于1920年由倫敦劍橋大學出版。來源:作者提供

洪鈞在《木剌夷補傳》中,引用了馬可波羅書對木剌夷人的描寫:用“異釀”迷醉青年,如入“天堂福地”,縱肆所欲,“令往殺某某,事成復其如故。不幸身喪,魂生于天,樂亦如是。則皆踴躍用命,或為商賈,或為奴仆,不遠千里,以行其志。”并在其后加以注釋:

“此節旁采謨克波羅及倭積力克(即鄂多立克)兩人之書,皆元時人,曾至中國,復游西域,語必不謬。劉郁《西使記》所云,大略相同,然不如西書之詳盡。”洪鈞正文又說,“天方教戒飲酒,而木剌夷人不禁,同教之詈稱,名之由所來也。”

洪鈞《元史譯文證補》卷二十四《木剌夷補傳》注中,亦引用馬可波羅,作謨克波羅。來源:作者提供

“木剌夷”與“文明沖突論”

“木剌夷”是穆斯林正教派對亦思馬因(Ismaili)的貶稱,西方人俗稱之“阿薩辛”(Assassin),意為謀殺、刺客。自馬可波羅時代以來的數百年里,亦思馬因教派的故事一直在歐洲流傳,是很多文學作品的主題,亦多是以訛傳訛。直至1940年,伯納德·劉易斯發表著作《亦思馬因教派的起源》(The Origins of Ismā‘īlism),才解決了一些歷史疑難問題。

伯納德·劉易斯(Bernard Lewis)于1916年生于英國一猶太家庭,1939年畢業于倫敦大學東方研究學院(現在的東方和非洲研究學院,SOAS),《亦思馬因教派的起源》是他的博士學位論文。劉易斯通過文獻證明,亦思馬因有兩個名字,一個是“Ismaili”,另一個是“Batini”,是兩位什葉派政治和宗教領袖的名字,他們在中世紀時領導了一場宗教、哲學、社會和政治運動,對抗巴格達的阿拔斯哈里發政權和拜占庭帝國。1256年旭烈兀率蒙古軍摧毀“木剌夷”的行動,曾得到了哈里發政權和拜占庭帝國的支持。此后,亦思馬因派轉入地下,沉寂多年,在帖木兒時代復起,并逐漸從伊朗傳布至伊拉克、敘利亞、阿塞拜疆、阿富汗、巴基斯坦和克什米爾等地。劉易斯搜集了許多珍貴的歷史文獻,還原了馬可波羅時代伊朗東部那段歷史,顛覆了過去人們對亦思馬因的認知。這項研究是平實的,對亦思馬因派的評價較公正,劉易斯憑此奠定了學術地位。

伯納德?劉易斯曾長期為英國軍事情報部門和外交部工作,1967年,他出版《謀殺派:伊斯蘭教中的一個激進派別》(The Assassins : A Radical Sect in Islam),成為暢銷書。在這本書里,劉易斯改變了早前認為伊斯蘭教與恐怖主義不相容的觀點,渲染伊斯蘭教派的恐怖主義,并把這種恐怖主義歸咎于蘇聯,沉著冷靜地斷言:他們是蘇聯特工。

伯納德·劉易斯(Bernard Lewis, 1916-2018)的《謀殺派:一個伊斯蘭激進派別》(The Assassins : A Radical Sect in Islam),1967年,英國倫敦出版。來源:作者提供

1974年,劉易斯以普林斯頓大學教授的身份到美國,此時他已擁有美國和以色列國籍。此后很多年,劉易斯一直是美國國家安全委員會重要成員,他提出“文明沖突”(Clash of Civilizations)戰略,利用伊斯蘭教和東正教之間的文化差異,動員穆斯林反對蘇聯。

哈佛大學教授塞繆爾?亨廷頓(Samuel Huntington)是劉易斯在美國國家安全委員會的助手,負責推廣這個概念。1991年蘇聯解體后,亨廷頓公開提出“文明沖突論”,但不是作為一項戰略或一個概念,而是作為一種理論、一種必然性提出的。劉易斯再一次沉著冷靜地改變觀點,堅定地支持亨廷頓。

2018年劉易斯去世,西方政要紛紛表示哀悼,稱他是“一位真正的學者和偉人”。愛德華?賽義德(Edward Said)1982年在《紐約書評》上對劉易斯的評價最恰當、準確:“一位活躍的政策制定專家、說客和宣傳家”(a active policy scientist, lobbyist and propagandist)。

伯納德?劉易斯對于“木剌夷”歷史問題的研究是有貢獻的,他同時也為我們提供了一個現實例子。歷史中蘊含著力量,往往被政治所利用。從伯納德?劉易斯的身上,可以更清楚地看到,西方一些學術權威是如何出于各種政治目的而濫用歷史知識的。

-----

宿景祥,系“澎湃”特約撰稿人。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司