- +1

紀念馬可波羅|“映堂居士”梅輝立事略

袁同禮先生所列書單第一句話,“我國書刊中最早提到馬可波羅的,當推同治時刊行的《中西聞見錄》,當時并有人征求馬可在華的事跡和遺物。”這個說法,學界多認為是出自向達先生。

向達先生的一篇文章

1929年8月,浙江省政府借“北伐告成,南北統一”之機,舉辦了“西湖博覽會”,旨在促進國貨出口。為此,1929年5月,上海《東方雜志》(第二十六卷第十號)發表了幾組文章,介紹“西湖博覽會”概況、江浙地區著名物產。杭州文史方面,有兩篇長文,一篇是竺可楨的學生張其昀撰寫的《西湖風景史》,另一篇是向達先生的《元代馬哥孛羅諸外國人所見之杭州》。

向達先生1919年入南京高等師范學校,1924年畢業后,入上海商務印書館任英文見習編輯。1930年被袁同禮先生延攬到北平圖書館當官員。1934年,北平圖書館與大英博物館達成協議,互派館員,向達先生遇上了這次難得的機遇,與王重民兩人前往。向達在商務印書館做編輯期間,譯書之余發表了幾篇論文,受到學界注意,這篇文章是其中之一。

向達《元代馬哥孛羅諸外國人所見之杭州》,刊載于1929年5月上海《東方雜志》第二十六卷第十號,第91-102頁。來源:作者提供

向達先生根據英國學者亨利·玉爾(Henry Yule)譯注的《馬可波羅游記》(1903年第三版),譯出馬可波羅記述杭州的章節。同時,他還從玉爾另一部著作《契丹與通往契丹之路》(Cathay And The Way Thither)中,摘譯了羅馬天主教圣方濟各會修士鄂多立克(Friar Odoric, 1265-1331,向達先生譯作奧代理谷)、羅馬教皇使節馬黎諾里(Giovanni dei Marignolli)、阿拉伯旅行家伊本·巴圖塔(Ibn Ba?u?ah,1304-1377)和阿拉伯歷史學家阿布爾菲達(Abulfida,1273-1331)等人書中關于杭州的段落。《契丹與通往契丹之路》共四卷本,1866年初版,1913年再版,是玉爾為譯注《馬可波羅游記》準備的文獻資料匯編,張星烺先生早前介紹過,書名譯作《古代中國聞見錄》,向達先生沿用了這個譯名。

在該文注釋部分,向達先生寫了按語:

“馬哥孛羅,意大利威尼斯人,于至元十二年(一二七五年)至中國,至元二十九年(一二九二)扈從科克清伯岳吾公主就婚波斯,遂反故國。馬哥在中國十八年,歷官至樞密副使,宣慰淮東;又曾奉使云南緬甸;在朝時嘗參與密勿。歸國后,以與熱那亞戰,兵敗被囚,在獄中述游記。中古時歐洲人之于馬哥孛羅氏書,幾于家弦戶誦,哥倫布發見新大陸,亦曾受其影響。至今《馬哥孛羅游記》一書,即就莫理遜所藏版本而言,已有四十種之多;各國文字俱有譯本。至于我國之研究馬哥孛羅氏書者,以余所知,當以同治時同文館人士為最先。同治十三年三月北京刊行《中西聞見錄》第二十一號有映堂居士者作《元代西人入中國述》一文,即記馬哥孛羅之事,文末提及玉爾(Yule)譯著《馬哥游記》,并云‘再傳聞博羅氏在元代曾任揚州總管。未審現時淮揚志乘及藏書家諸君子有無記載,尚祈廣為搜羅。如有吉金片語,務希郵送京師同文館,以便續登為荷。’映堂居士不知何人,論中國研究馬哥孛羅者,不能不以此君為先河矣。”

同文館和《中西聞見錄》

同文館一名宋時已有。王應麟《小學紺珠》卷九四方館條曰:“都亭驛以待遼,都亭西驛以待西番,懷遠驛以待交趾,同文館以待高麗。”北宋時,官設四個旅邸,分別接待來自北(遼)、西(西番)、南(交趾)、東(高麗)四個方向的使者。同文館當專供高麗賓客使用。

據李心傳《高宗系年要錄》卷六三,紹興三年(1133年)二月,“詔以法惠寺為同文館。初議以臨安府館高麗使者,言者謂,雖在兵間,不可無學,且恐為麗人所窺。因改除館以待之。”南宋時,將一寺廟改為同文館,接待高麗使者。同文二字,出自《禮記》中庸篇,“今天下車同軌,書同文,行同倫。”有招徠遠人,王者統一之意。

清代同文館,為外國語言學館。咸豐十年(1860年),文祥、恭親王奕?等聯名奏請,建議設總理各國事務衙門、通商大臣、外國語學館等,獲準。奕?于1861年被授以新設的“總理各國事務衙門”大臣,負責外交事務。由于1858 年清政府與英國和法國簽訂的《天津條約》中,有英語和法語文本為條約唯一正本的條款,因此,從履行條約等實際事務方面考慮,中國方面也亟需培養訓練有素的外語人才。

同文館于同治元年(1862年)創設,最初的計劃是仿照俄羅斯館例,通過考試,從八旗中遴選天資聰穎、年在十三四歲以下的少年,學習西文和中文。當年諸大臣一份聯名上疏曰:“臣等伏思,欲悉各國情形,必當諳其語言文字,方可不受人之欺蒙。今各國皆以重金禮聘中國之人,講解文藝,而我國迄今無熟悉外國語言文字者,恐無以悉其底蘊。”

1864年,美國長老會教士丁韙良(W.Martin)作為英文教習加入同文館。1867年,著名的學者型官員、《瀛寰志略》作者徐繼畬被委任為專管大臣,這所學校逐漸有了小型文學院的規模,學制定為8年,前3年專攻語言,后5年攻讀各門科學和綜合課程。同年,丁韙良回美國印第安納大學進修國際法和政治經濟學,1869年獲博士學位返回中國,被任命為同文館總教習。同文館是中國最早的外交學院,從中走出很多外交官員,如武廷芳和唐少儀。

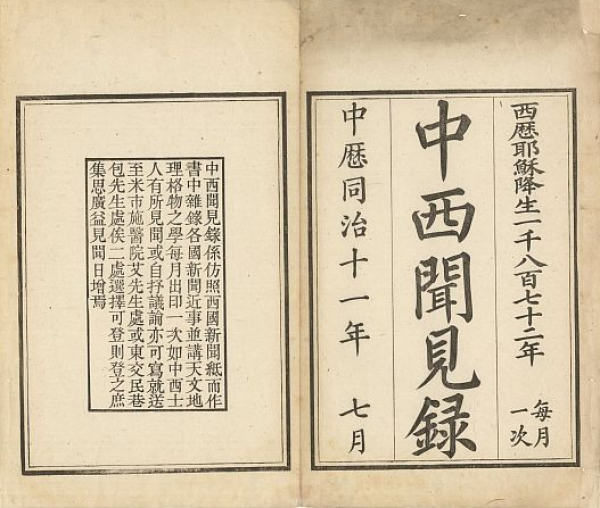

1872年8月(同治十一年七月),丁韙良和英國倫敦會教士艾約瑟(Joseph Edkins)等人在北京發行了期刊《中西聞見錄》第1號。當時,香港、廣州、上海、寧波等地都已有報刊發行,《中西聞見錄》是北京第一份報刊。《中西聞見錄》每月出一號,每號發行1000份,大部分免費散發,主要限于北京,偶爾也行及外省。刊物由雒魏林(William Lockhart)1861年創建于北京的京都施醫院(協和醫院前身)主持。除丁韙良、艾約瑟外,編輯中還有英國圣公會傳教士包爾騰(John S. Burdon)和英國倫敦會傳教醫師德貞(John Dudgeon)。1875年8月(光緒元年七月)《中西聞見錄》停刊,總計出了36號。1876年2月,《格致匯編》(Chinese Scientific Magazine)于上海創刊,成為《中西聞見錄》續刊。

《中西聞見錄》的創辦、撰稿、編輯、印制和發行等各方面,都是由丁韙良等西方傳教士主持的,他們與京師同文館師生以及一些洋務官員之間,建立了較為密切的關系,由此不難看出他們在近代西學傳入過程中所起到的重要作用。向達先生猜測,我國最先注意到馬可波羅的人當是同治時同文館人士,多半也是因為《中西聞見錄》由同文館人士主辦,且文章說如有讀者來信,也請寄送同文館。

1872年8月(同治十一年七月),丁韙良和英國倫敦會教士艾約瑟(Joseph Edkins)等人在北京發行了期刊《中西聞見錄》第1號。鉛字版,字體考究,版式清晰。第一號有編者按:“中西聞見錄系仿照西國新聞紙而作,書中雜錄各國新聞近事,并講天文地理格物之學,每月出印一次,如中西士人有所見聞或自抒議論,亦可寫就送至米市施醫院艾先生處,或東交民巷包先生處。”來源:作者提供

1991年是馬可波羅離開中國700周年。同年10月,中國和意大利兩國專家在北京舉辦學術討論會,重要論文收入中國國際文化書院編《中西文化交流先驅馬可波羅》一書,1995年4月商務印書館出版。書中有余世雄的論文《馬可·波羅游記中幾個主要問題評述》,文中提到,“中國研究馬可波羅學的歷史,從1874(清同治十三年)出版的《中西聞見錄》第21號刊登映堂居士所寫第一篇有關馬可波羅的文章《元代西人入中國述》開始,已有117年的歷史,發表論文近兩百篇,著作7種,譯作8種。”

該書還收錄了顧衛民的論文《中國的馬可·波羅介紹與研究(1874-1990年)》,文中說:“據著名的中西交通史專家向達先生的考證,中國之介紹馬可波羅和他的《游記》,似始于1874年,當時北京同文館出版的《中西聞見錄》第22號上有映堂居士寫的《元代西人入中國述》,首先介紹了馬可波羅的事跡,并期望讀者發掘揚州志及藏書家的記載,搜羅郵寄北京同文館。”

1996年,南開大學教授楊志玖先生發表長文《百年來我國對馬可·波羅游記的介紹與研究》,分兩部分刊載于《天津社會科學》1996年第2、3期。文中提到:“在我國,映堂居士于1874年(清同治十三年)在《中西聞見錄》第21號上發表《元代西人入中國述》短文,是第一篇介紹馬可波羅的文章。”

以楊先生在學界中的地位和這篇文章的分量,足以說明此事在學界已成定論。

鄔國義檢出“映堂居士”是梅輝立

2006年,上海師范大學鄔國義教授在《近代史研究》(2006年第6期)發表《映堂居士究竟是何人》一文,解決了“映堂居士”的身份問題。鄔教授注意到,同期《中西聞見錄》(第21號)上,載有映堂居士撰寫的另一篇文章《英京書籍博物院論》。該文介紹了大英博物館的建筑外觀、閱覽室、借閱書籍手續、藏書量、書刊館藏制度等等,斷定若非親臨博物館,難以寫得如此細致入微。由此,提出作者可能是西方人。

鄔教授從近代書刊雜志中,檢出曾慶榜編著《萬國奇人傳》(1897年在長沙刊出)卷一之“梅輝立、德約翰、壁利南、丁韙良”條,該條目云:“英國漢文正使梅輝立,字映堂。恂恂雅飾,被服儒生,聰麗權略,望之一若城府深秘不可窺測者。抑能強恕接物,無猜疑嫉妒之心。光緒丁丑,曾惠敏以承襲候封入都,梅氏偕其國人艾約瑟、德約翰、壁利南及美人丁韙良,先后訂交。丁氏為同文館總教習,取西書之有益中國者翻輯成書,梅氏則取中土載籍有裨于公若私者,敷陳其義,撰為西文。”

該條目明確說明,“英國漢文正使梅輝立,字映堂”,與丁韙良、同文館關系密切。文中還提及曾惠敏在“光緒丁丑”年間,與梅輝立等人有交往。

曾惠敏即曾國藩之子曾紀澤,惠敏是他的號。曾紀澤早年跟隨在曾國藩左右,1870年(同治九年)以二品蔭生補戶部員外郎身份入京,在戶部陜西司學習。1872年曾國藩病故,曾紀澤回籍丁憂守制。期間母又病故,至1877年守喪期滿,承襲一等毅勇侯爵位入京。光緒丁丑即1877年(光緒三年),這年8月24日(七月十六日),曾紀澤受到慈禧太后、慈安太后和光緒皇帝的召見。翌年9月,派充出使英國、法國大臣。

鄔教授再查《曾惠敏遺集》卷二,有題為《大英國漢文正使梅君碑銘》一文,知曾慶榜編著《萬國奇人傳》中的文字,多出自曾紀澤這篇碑銘。該碑銘顯然是在梅輝立病故后,曾紀澤專為其所作。碑銘云:“君諱輝立,字映堂,配某氏,子二人。”1878年仲春之初,“梅君將暫歸其國,過余話別,方攜手殷殷與訂后會,俄而噩問訊傳,則梅君已炎病卒于滬瀆,春秋才三十有八耳。”

碑銘還敘述說,光緒三年,曾紀澤來京覲謝,住紫禁城東南,“與泰西諸國朝聘之使館舍毗鄰,于是英國漢文正使梅輝立偕副使壁君利南聞聲見訪,縱談竟日。”梅輝立病故后,丁韙良、艾約瑟、德約翰、壁利南等對曾紀澤說:“梅先生得交于上國士大夫莫如子焉,所謂道義之好也。梅先生之逝,子不可以無言。”曾紀澤因此作了這篇碑文,謂西方人習俗并不“以歸骨故鄉為重”,梅氏后即葬于上海。

陳垣先生嘗言:“考證貴能疑,疑而后能致其思,思而后能得其理。”鄔教授提出的文獻論據充分、有力,合理地證明“映堂居士”即是梅輝立,體現了中國學術的考據精神。2012年,鄔教授在《學術月刊》同年第8期上,發表了一篇長文《馬可·波羅及游記在中國早期的傳播》,擴充了題目的范圍,增補了很多資料。在上述兩文中,鄔教授對梅輝立生平和學術成果也有相當充分的介紹。

1878年一則關于梅輝立的訃聞

梅輝立并非籍籍無名之輩,迄今尚未被學界注意到的相關文獻資料仍有很多,其中一些值得補充。

梅輝立本名威廉·梅耶斯(William S. Frederick Mayers),1831年生于澳大利亞,父親是牧師。梅輝立早年所受教育情況不詳,28歲那年(1859年)來到北京,在額爾金(Lord Elgin)所率侵華英軍中擔任見習譯員。1860年,梅輝立被任命為“聯合委員會”(the Allied Commission)譯員。當時英法聯軍占領了廣州,這個委員會由3人組成,英軍、法軍各派一人,加上譯員,相當于廣州臨時政府。

1861年,英法聯軍撤出廣州,梅輝立任廣州領事館譯員,1863年任副領事。1870年,轉任煙臺芝罘(Chi-fau,Chefoo)領事,當時英國在芝罘港設置了一個領事館。1872年,梅輝立被任命為英國駐北京公使館參贊。1878年3月24日,梅輝立在上海死于斑疹傷寒,時年47歲。曾紀澤為其撰寫的碑銘中,稱其“春秋才三十有八耳”,有誤。

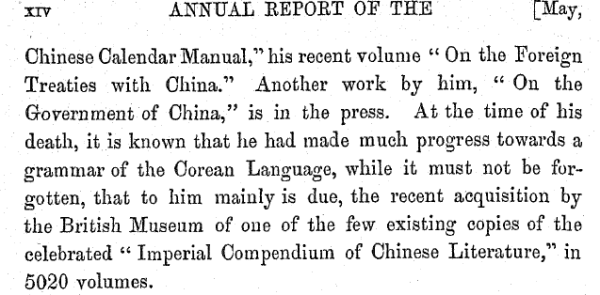

1878年出版的《英國皇家亞洲學會年刊》(The Journal Of The Royal Asiatic Society 1878, Vol.10)刊布了一則訃聞,稱梅輝立的病逝之于英國“漢學界”(Chinese scholarship)和外交界都是“一個重大損失”(a severe loss)。訃聞說,梅輝立在中國的這一時期,英國和清政府之間的關系極為緊張,談判和交涉頻繁。梅輝立先生作為使館譯員,任務非常艱巨,但他仍抽出時間,發表了大量有價值的文章。根據莫倫多夫(Mollendorff)編寫的《中國書目手冊》,到1875年年中,梅輝立在國內外不同期刊上發表的論文,不少于59篇。梅輝立還出版了多部著作,它們“不會曇花一現”(will not be ephemeral)。他的《漢語詞匯手冊》(The Chinese Reader's Manual)將是今后幾年首屈一指的漢語教學參考書,《英中歷史紀年對照手冊》(The Anglo- Chinese Calendar Manual)、《論中國與外國的條約》(On the Foreign Treaties with China)以及他與丹尼斯先生(Mr. Dennys)共同編輯的《中國通商口岸》(The Treaty Ports of China),都可以在這本書的基礎上加以補充。他去世的時候,另一部書《論中國政府》(On the Government of China)正在排印中。大家也都知道,他已在朝鮮語語法方面取得了很大的進步。這篇訃聞最后一句是,“我們必須要記住,他最主要的功績,是最近為大英博物館獲取了著名的《永樂大典》(Imperial Compendium of Chinese Literature)為數不多的副本5020冊”。

《英國皇家亞洲學會年刊》(The Journal Of The Royal Asiatic Society)1878年 Vol.10,pp.XII-XIV,刊布的梅輝立訃聞,明確說明他為英國劫取了《永樂大典》5020冊。來源:作者提供

《永樂大典》之散失

《永樂大典》之纂修,始于永樂元年(1403年),于永樂六年(1408年)十二月全書告成。《大典》全由楷書繕寫而成,共有22877卷,凡例并目錄60卷,裝潢成11095冊。每冊書高約一尺六寸,寬約九寸五分,封面硬裱,以黃絹連腦包裹。

《大典》編纂抄寫完成后,置于南京文淵閣。永樂十九年(1421年)還都北京,《大典》隨之,置于北京皇宮文樓。嘉靖三十六年(1557年)四月,宮中失火,雖幸未損,然明世宗擔心散失,于是下詔摹寫副本,至穆宗隆慶元年(1567年)始畢。原本仍存于北京文淵閣,副本存于皇史宬。崇禎十七年(1644年),李自成破北京,縱火焚城,《永樂大典》原本被毀,副本亦散失十分之一。

清世祖順治時,乃將《大典》副本自皇史宬移至翰林院。清高宗乾隆三十八年(1773年),開《四庫全書》館纂辦《大典》佚書之校勘。乾隆三十九年(1774年),校勘纂修官黃壽齡遺失《大典》六冊,高宗降旨查明嚴緝,盜者不敢存留,置書于御河橋畔,遂失而復得。

咸豐十年(1860年),英法聯軍入京。繆荃孫《永樂大典考》追記親見親聞云:“原書萬余冊,恭庋敬一廳,蛛網塵封,無人過問。咸豐庚申(1860年)與西國議和,使館林立,與翰林院密邇,書遂漸漸遺失。光緒乙亥(1857),重修翰林院衙門,庋置此書,不及五千冊。嚴究館人,交刑部,斃于獄,而書無著。”

繆荃孫說,他于1867年入翰林院,前輩云,“尚有三千余冊”。至丙戌(1886年),“前后閱過九百余冊”,余則“零落不完”。“癸巳(1893年)起復詢之,則剩六百冊。”1900年八國聯軍入京,“四庫藏書,散佚過半”。后經清廷檢理,《永樂大典》僅存一百余冊,遂交學部收存。由是,《永樂大典》幾于散盡,現多存于英國。

繆荃孫是清末著名學者,他說得很清楚,《永樂大典》大部分,失于1860年至1889年間,因使館與翰林院比鄰,“無人過問”,漸被西人設法劫取。

英國皇家亞洲學會發布的上述訃聞,印證了這一事實。梅輝立死于1878年,他為大英博物館劫取了5020冊。威妥瑪(Thomas Wade)擔任英國駐京公使有10年之久,于1883年返回英國。威妥瑪的中文水準也是一流的,他于1888年向劍橋大學贈送了4304冊從中國劫取的“珍本書籍”,因之而謀得了一個教授職位。他帶回多少《永樂大典》副本,未見劍橋大學圖書館詳細說明,但從梅輝立一事看,數量當不會少。

《永樂大典》的價值無可取代。1941年夏,楊志玖在西南聯大讀元史方向研究生,指導教師是姚從吾和向達二先生。向達先生讓楊志玖閱讀他從大英博物館摘錄的《永樂大典》副本筆記,楊志玖在向達的筆記中,發現《永樂大典》卷一九四一八《經世大典·站赤》中一段重要文字,據此撰寫了成名之作《關于馬可波羅離華的一段漢文記載》。

梅輝立的《漢語詞匯手冊》

梅輝立的代表作是《漢語詞匯手冊》,書名的副標題是“人物、歷史、神話和文學”(biographical, historical, mythological, and general literary reference),于1874年由上海美國長老會傳教團出版。除了這個最初版本外,目前至少還有另外兩個版本:1910年倫敦版和1968年美國底特律版,足以證明這本書有其價值,不是“曇花一現”。

僅看該書所列出的部分中文參考書目,就能感受到作者之不同凡響:蕭智漢《歷代名賢列女姓氏譜》(1793年,共100卷);廖賓于《尚友錄》(1617年,20卷,1000多個人物傳);齊召南《歷代帝王年表》(1777年,3卷);李兆洛《紀元編》(1800年前后);錢大昕《疑年錄》(1818);吳修《疑年續錄》(1818);《列仙傳》(兩卷,道教神話人物);王應麟《小學紺珠》(《玉海》第76-78卷);王世貞《凰洲綱鑒》(30卷,明代);應劭《風俗通義》(東漢,考古價值高);《淮南子》(題《鴻烈解》,占《漢魏叢書》5卷);顧炎武《日知錄》;《康熙字典》;陶潛《群輔錄》(晉代編,公元前5世紀始);董斯張《廣博物志》(32冊,50卷,1607年,價值很高);華希閔《廣事類賦》(40卷,《事類賦》擴充);趙翼《陔馀叢考》(很有用的筆記,8冊,43卷);司馬遷《史記》;朱熹《通鑒綱目》(以司馬光《資治通鑒》為基礎);宮夢仁《讀書記數略》(54卷,1707)。當然,該書所引用的書目,遠遠不止于此。

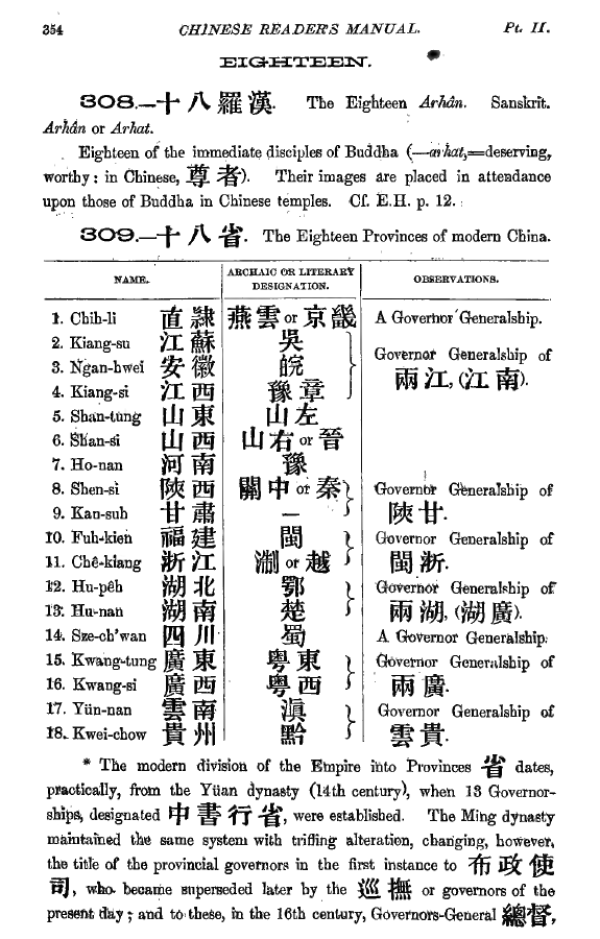

梅輝立《漢語詞匯手冊》(The Chinese Reader's Manual),實際上是一本漢英字典。這是1874年上海版,第二部分,第354頁。來源:作者提供

梅輝立寫馬可波羅一文的意圖

了解到梅輝立的中文程度和學術水準之后,就不難理解他“聞聲見訪”曾紀澤,二人何以一見如故,“縱談竟日”了。也可認真讀一讀這篇題為《元代西人入中國述》、署名“映堂居士”的著名文章:

考元世祖時,有泰西義大理越尼思地方人博羅氏兄弟者,以賈為榮,嘗貨殖于泰西迤東各回國。

宋景定間,行至欽察地方,見其可汗,頗優待之。適有元使臣至彼,聞博羅氏弟兄之名,請見之。與言甚洽。公事畢,將反命,顧謂博羅氏曰:“今吾與子同往和林,可乎?”曰:“可。”于是馳驅就道,寒暑閱四時,始至。引見世祖,命侍左右,細詢泰西諸邦國制,以及山川道里風土人情。博羅氏備述以對,世祖善遇之。

迨后,世祖特給文書令其持回泰西。于宋咸淳二年啟行,在途三載,乃至越尼思原籍。見長兄所生之子名瑪格者,業已年十有五。家居僅二載余,遂攜博羅瑪格東往。旅行三載有半,抵蒙古國都。

世祖見博羅瑪格儀表聰明,便令在朝供職,御前隨侍。后十七年,又從世祖入中華,曾為揚州總管。暨出使緬甸,安南各國,均不辱命。復充內臣多年,于元至元二十六年乞休歸國。從海道回泰西,至成宗元貞元年,博羅瑪格隨同父叔始克旋里。

斯時也,博羅氏出疆二十有六年矣。其歸也,鄉黨宗族覿面初不相識。之三人者,于本國語言亦多所遺忘。迨博羅瑪格年老,始將平生遭際,并在蒙古、中國等處所見聞者,輯成一書,頗稱賅備。及博羅瑪格故后,其書經人鈔寫流布。至前明中葉,已歷二百余年,其書始行刊刻,厥后次第翻譯各國語言。

現因各國來中國者眾,參閱中國歷代載籍,更得其詳。是以法國博學之士,曾于數年前將此書譯成法語,同時亦有英國精通地學、史材兼備之致仕武員,譯成英文。復以元代著作中西各書,詳加考核,與博羅瑪格所傳,頗屬符合。先時從博羅所傳,未甚明晰之處,至此方稱了然。邇日將所譯此書,從新刊印,庶觀者不無裨益,亦可藉傳永久云。

再傳聞,博羅氏在元代曾任揚州總管,未審現時淮揚志乘及藏書家諸君子,有無記載,尚祈廣為搜羅。如有吉金片語,務希郵送京師同文館,以便續登是荷。

在這篇文章里,梅輝立將意大利威尼斯譯為“義大理越尼思”,將馬可波羅譯作“博羅瑪格”,雖覺不便,但對文章無傷。該文只有700余字,遣詞用句都很講究,對馬可波羅故事的敘述很完整,要點無一遺漏。文章中,有幾處值得指出:

(1)幾個年代,宋景定間(1260-1264年)、宋咸淳二年(1266年)、元至元二十六年(1289年)、成宗元貞元年(1295年),馬可波羅書中自然是沒有的,頗節和玉爾的書也不會這樣寫,只能寫公歷。梅輝立在《漢語詞匯手冊》中的第三部分,訂定了中國歷史紀年表,所以他能夠根據學者們估計的年代,換算成中國歷史年號,以方便中國讀者。在當時的西方學者中,能夠做到這一點的人也屈指可數。我國歷史學者要到1905年后,逐漸開始具備了這方面的知識。到1926年陳垣先生發表《二十史朔閏表》后,才有了一本對照中西歷史紀年的工具書。

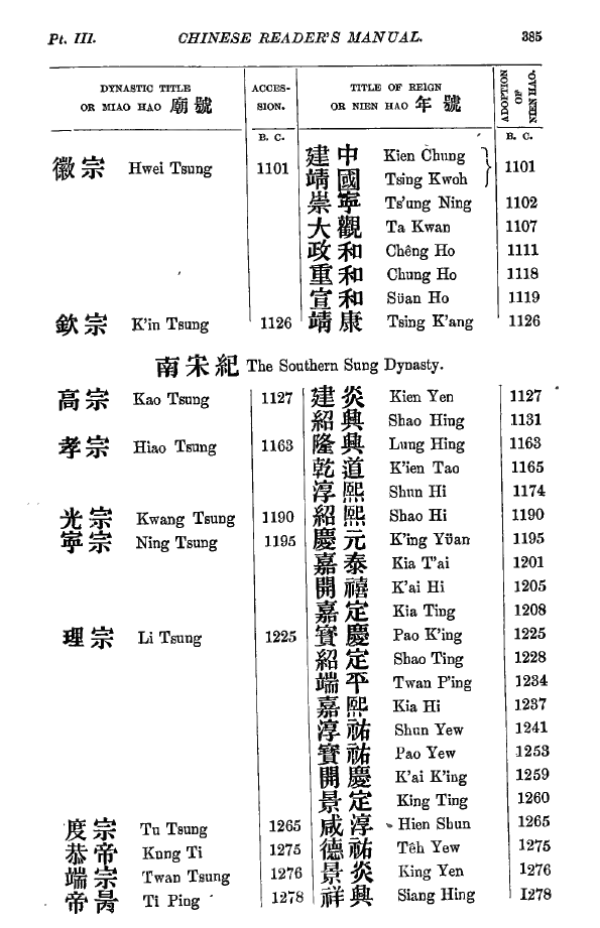

梅輝立《漢語詞匯手冊》(The Chinese Reader's Manual)第三部分是中西歷史紀年對照表。這是1874年上海版,第385頁、286頁。來源:作者提供

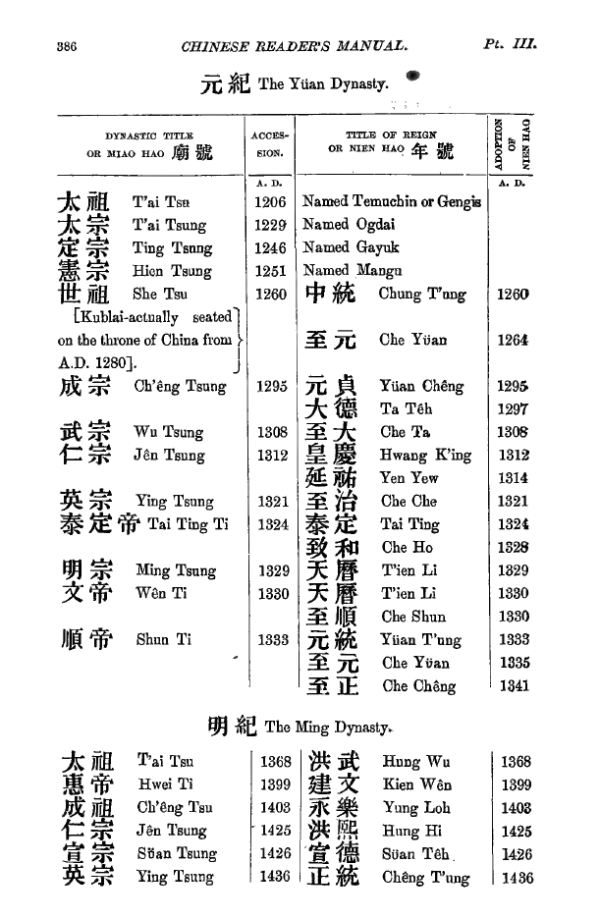

(2)梅輝立簡要介紹了馬可波羅書在歐洲的流傳過程,提到“法國博學之士”數年前將此書譯成法語,“同時亦有英國精通地學、史材兼備之致士武員,譯成英文。”這里所說的“法國博學之士”,無疑指的是法國漢學家頗節(Guillaume Pauthier),頗節這個譯名為馮承鈞所用,方豪譯為包梯愛,耿升譯為鮑迪埃。頗節的書于1865年在巴黎出版,是對一個古法文原本的注釋本,扉頁有一中文副標題“忽必烈樞密副使博羅”。這本書至今仍是最有權威的法文《馬可波羅游記》注釋本,至今仍在出版。頗節的注釋本有兩大卷,價格高昂。法國人沙海昂(Joseph Charignon)把頗節的書簡寫,于1924-1928年間在北京出的一個現代法文本,原書副標題為《蒙古軍大元帥馬可孛羅》,馮承鈞譯的中文譯本所依據的就是這個版本。

頗節的書于1865年在巴黎出版,兩卷本,是對一個古法文原本的注釋本,第一卷扉頁有中文副標題“忽必烈樞密副使博羅本書”。來源:作者提供

頗節、沙海昂的書名以及“孛羅”這個譯名,都包含著一個歷史學上的錯誤,就是把馬可波羅與元代歷史中的“孛羅丞相”混同為一人。這個訛誤源于意大利學者,通過頗節而影響了很多人,其中包括玉爾、沙海昂、張星烺和向達。向達先生前文也有“馬哥在中國十八年,歷官至樞密副使,宣慰淮東。”英國史學家巴克爾(E. H. Parker)1904年1月在英國《亞洲評論季刊》(Asiatic Quartly Review)發表文章指出了這個錯誤,說《元史》清楚地說明,孛羅早在1275年馬可波羅到來之前,已經被忽必烈汗授予很高的職位。1929年,伯希和確認了巴克爾的結論,這個錯誤才改正過來。1936年馮承鈞所譯的中文本書名,并沒有采用沙海昂的原有的錯誤書名,而是直接稱為《馬可波羅行記》。

梅輝立文中所說的“英國精通地學、史材兼備之致仕武員”,自然指的是亨利·玉爾。玉爾是張星烺用的譯名,馮承鈞譯為玉耳,耿升和張緒山都用裕爾。玉爾曾在英國東印度公司軍隊中服役多年,退役回歐洲后,專心學術,以亨利·玉爾上校(Colonel Henry Yule)聞名。玉爾于1889去世后,他的朋友、法國漢學家亨利·考迪埃(Henri Cordier)撰寫的紀念文章,題目就是《亨利·玉爾上校》(Le Colonel Sir Henry Yule)。所以,梅輝立特意提到他是“致仕武員”。

(3)“再傳聞,博羅氏在元代曾任揚州總管,未審現時淮揚志乘及藏書家諸君子,有無記載,尚祈廣為搜羅。”這句話是該文寫作意圖。

亨利·玉爾書致謝名單中有梅輝立

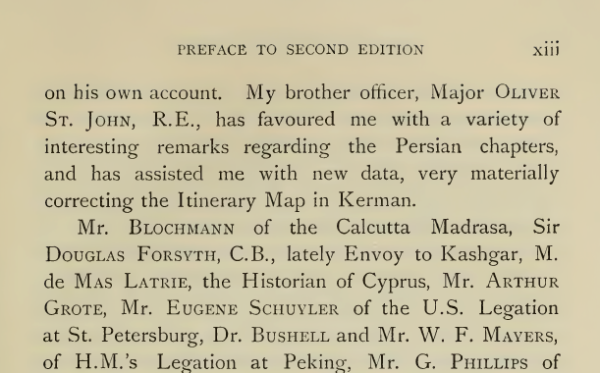

玉爾的《馬可波羅游記》英文本于1871年出版,1875年初就出了第二版。之所以這么短時間就重新修訂再版,玉爾在第二版前言中解釋了其中的原因。首先,該書甫一出版,即得到了出人意料的熱烈反響,尤其是在中國。當時在北京、上海和杭州等地,都已有由傳教士、使團官員和商人組成的西方人的圈子,他們通過發表文章和通信等方式,對該書一些內容,尤其是中國地理問題提出意見。玉爾首先感謝了在上海的英國圣公會牧師偉烈亞力(Mr. A. Wylie),說他對該書修訂做出的貢獻最多。玉爾列出的致謝名單中,也有梅輝立的名字。

亨利玉爾《馬可波羅游記》第二版前言所列出的致謝名單中,也有梅輝立的名字“Mr. W. F. Mayers, of H.M.’s Legation at Peking”。 來源:作者提供

第二個原因是,自1871年之后,在中國和中亞都有很多重要的地理發現,亟需將這些內容補充進書中。德國地理學會會長李希霍芬(F. vox Richthoiex)沿著馬可波羅的足跡,在中國內陸進行了長途旅行,提出了“絲綢之路”概念。英國人伊萊亞斯(Ney Elias)在1872年從張家口(Kalgan)到阿勒泰,穿越幾乎不為人知的西蒙古地區。1872年9月2日,英國駐北京使館派出一支考察隊,穿越長城進入內蒙古,在多倫諾爾西北約25英里處,找到馬可波羅描述過的上都(Shangtu),也是英國著名詩人柯勒律治(Coleridge)夢境中的“Xanadu”(上都)。該遺址東面是木蘭圍場,再向南是熱河城(承德)。考察隊還重走了1793年馬戛爾尼使團走過的道路,經古北口返回北京。考察隊的報告在英國引起了轟動,1874年被英國皇家地理學會授予特別獎項。

梅輝立1861年就已成為英國皇家地理學會會員,他也是英國皇家亞洲學會會員。1872年,梅輝立曾回英格蘭探親,并接受英國外交部的任命。當年8月,英國皇家地理學會在布萊頓召開研討會,梅輝立宣讀了他寫的一篇論文《云南之路》(the Pathays of Yünan),討論了從云南通往四川、緬甸和安南(越南)的主要道路,這些路都是馬可波羅曾經走過的,也是英國當時非常急于了解的。

梅輝立對于玉爾的書、當時的學術動態、英國使館派遣考察隊等事,理應非常了解。他在文中提到,玉爾所譯的馬可波羅書,將“從新刊印”,以期“藉傳永久”。梅輝立了解馬可波羅書中說,他曾在揚州任過總管,而這方面的文獻,特別是淮揚地方志,尚未經過仔細翻檢。梅輝立希望中國藏書家能夠留意,或許能得到證實這一說法的“吉金片語”。

亨利·玉爾書引文中有梅輝立

目前通用的玉爾《馬可波羅游記》版本是1903年第三版,由考迪埃負責編輯。第三版第二卷第134頁,有個注釋。玉爾寫道,關于《馬可波羅游記》(第一版)第二卷第97頁“火葬”(Burning of the Dead)一條,“一位重要的漢學家”、英國駐北京使館的梅輝立先生在1874年9月19日從北京來信,提供了一份材料。

關于火葬問題,顧炎武(Ku Yen-wu)《日知錄》卷十五,有題為“火葬”(Huo Tsang)一文,云:火葬之俗盛行于江南,自宋時已有之。《宋史》:“紹興二十六年,監登聞鼓院范同言:‘今民俗有所謂火化者,生則奉養之具惟恐不至,死則?蒸而捐棄之。國朝著令,貧無葬地者,許以官地安葬。’”【梅輝立英文譯文:The practice of burning the dead flourished (or flourishes) most extensively in Kiang-nan, and was in vogue already in the period of the Sung Dynasty. According to the history of the Sung Dynasty, in the 27th year of the reign Shao-hing, a.d. 1157, the practice was animadverted upon by a public official. Here follows a long extract, in which the burning of the dead is reprehended, and it is stated that cemeteries were set apart by Government on behalf of the poorer classes.】

“景定二年,黃震為吳縣尉,《乞免再起化人亭狀》曰:‘照對本司久例,有行香寺,曰通濟,在城外西南一里。本寺久為焚人空亭,約十間,以罔利。合城愚民悉為所誘,親死即舉而付之烈焰,馀骸不化,則又舉而投之深淵。’”(梅輝立英文譯文:“In A.D, 1261, Hwang Chen, governor of the district of Wu, in a memorial praying that the erection of cremation furnaces might thenceforth be prohibited, dwelt upon the impropriety of burning the remains of the deceased, for whose obsequies a multitude of observances were prescribed by the religious rites. He further exposed the fallacy of the excuse alleged for the practice, to wit, that burning the dead was a fulfilment of the precepts of Buddha, and accused the priests of a certain monastery of converting into a source of illicit gain the practice of cremation.”)

梅輝立提供顧炎武的文章,是為了說明在宋代,江南也有火葬之習俗,附和馬可波羅的說法。梅輝立對這兩段話的翻譯似乎采取了不同的譯法,前一段是直譯,后一段是意譯。兩個年號,宋紹興二十六年和景定二年,他分別注明是1157年和1261年。這自然也是《日知錄》原書中所沒有的。

玉爾在其書第三版第二卷第150頁,關于1276年伯顏丞相率蒙古軍攻取南宋一節,引用了梅輝立1868年在香港雜志《中日釋疑》(Notes and Queries on China and Japan)上發表的一篇文章,題為《馬可波羅關于伯顏的傳奇》(Marco Polo's Legend concerning Bayan)。梅輝立在文中說,元代陶宗儀《綴耕錄》一書有江南謠(Kiang-nan Prophecy)一條,引《玉堂嘉話》云:宋未下時,江南謠云:“江南若破,百雁來過”(If Kiang-nan fall, a hundred wild geese will make their appearance),時莫喻其意。及宋亡,蓋知指丞相伯顏也。”

在中文里,伯顏和“百雁”、“百眼”諧音。馬可波羅書中說:“伯顏丞相,猶言百眼之伯顏也。先是,蠻子國卜其國運,知其國只能亡于一百眼人之手,其心遂安。蓋世上絕無百眼之人,緣其不知此人之名,因而自誤。”梅輝立認為,中國歷史上常有類似諺語,這一條只因其與馬可波羅的故事聯系起來,才值得注意。

梅輝立另有幾篇論及馬可波羅的文章,限于篇幅,留待其他題目時再討論。簡而言之,在中國馬可波羅學術史上,“映堂居士”梅輝立自然是無法被輕輕略過的一個人,他是歷史上一個真實存在過的人,應該為他寫一篇專文,立個小傳。

-----

宿景祥,系“澎湃”特約撰稿人。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司