- +1

每一個人的人生都可以被冠以史詩|翻翻書·書評

《豆子芝麻茶》是平凡人的史歌——“她寫下的對這個世界或許只是豆子芝麻般的小事,但這些豆子、芝麻里有最疼的回憶和最溫柔的告別,它們事關婚姻、事關生死、事關愛。”

衰老是每個人都必須接受的自然規律,我們必須接受自己塵埃一般的命運。

但是,人真的不能做什么嗎?楊本芬說她不能認命。她開始在網上連載自己媽媽秋園的故事,當時有網友留言說,普通人的歷史沒人有耐心看,只有名人,上層人物,他們的歷史才有色彩,才能留存下來。

可是她不能同意這樣的想法。她說自己感興趣的恰恰是普通人的事情,“那些全然無名的蕓蕓眾生,他們在生活的洪流中掙扎,無聲無息地來去。他們是我的母親,父親,兄弟,鄉鄰,以及我自己。”

出乎預料的是,《秋園》出版后在豆瓣的評分高達9分,讀者們為《秋園》流下淚水,甚至很多年輕人留言,說也要去聽外婆奶奶長輩們的故事。這也讓楊本芬意識到,一個平凡的生命,當你如實呈現,也會煥發出感召他人的力量。

這本《豆子芝麻茶》是楊本芬“看見女性”系列的第四本書,這一次她將目光轉向身邊同代的女性,也再一次證明了,每一個人的人生都可以被冠以史詩。

此前,我們發起了「她在廚房寫作,80歲出書,為普通人立傳|翻翻書·送書」的征集活動,最后選出三位讀者寄送了《豆子芝麻茶》樣書。十天后,三位讀者都已經閱讀完,并寫下了他們對這本書的理解和看法,以下是他們的書評。

在這本書中,讀者能閱讀到女性在親密關系中的掙扎與堅韌,看到一家人在命運沉浮中展現出的繾綣溫情,以及在所有故事背后,真誠卻厚重的、平凡人的生命底色。

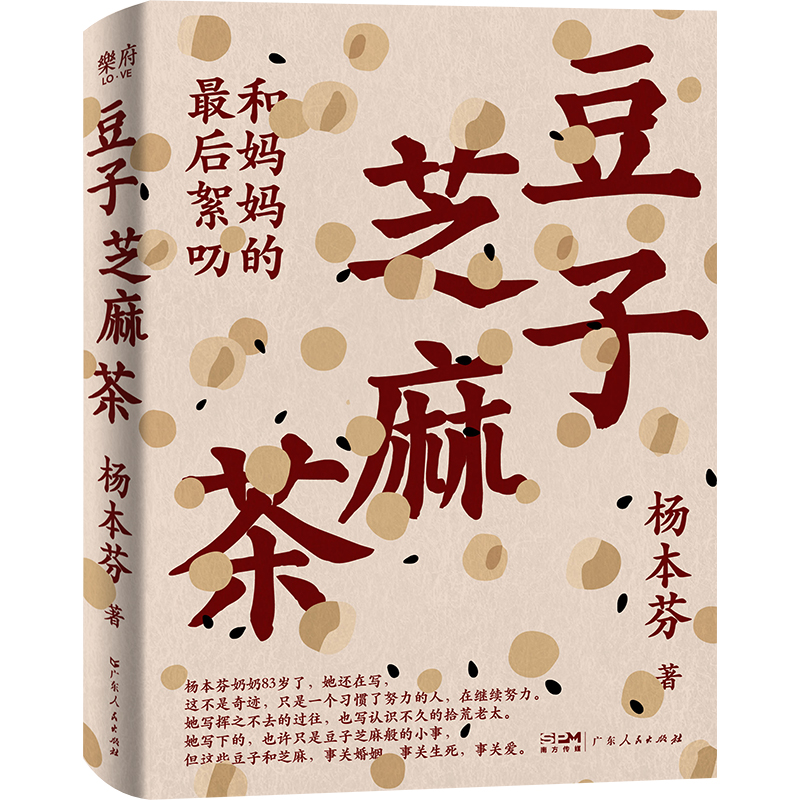

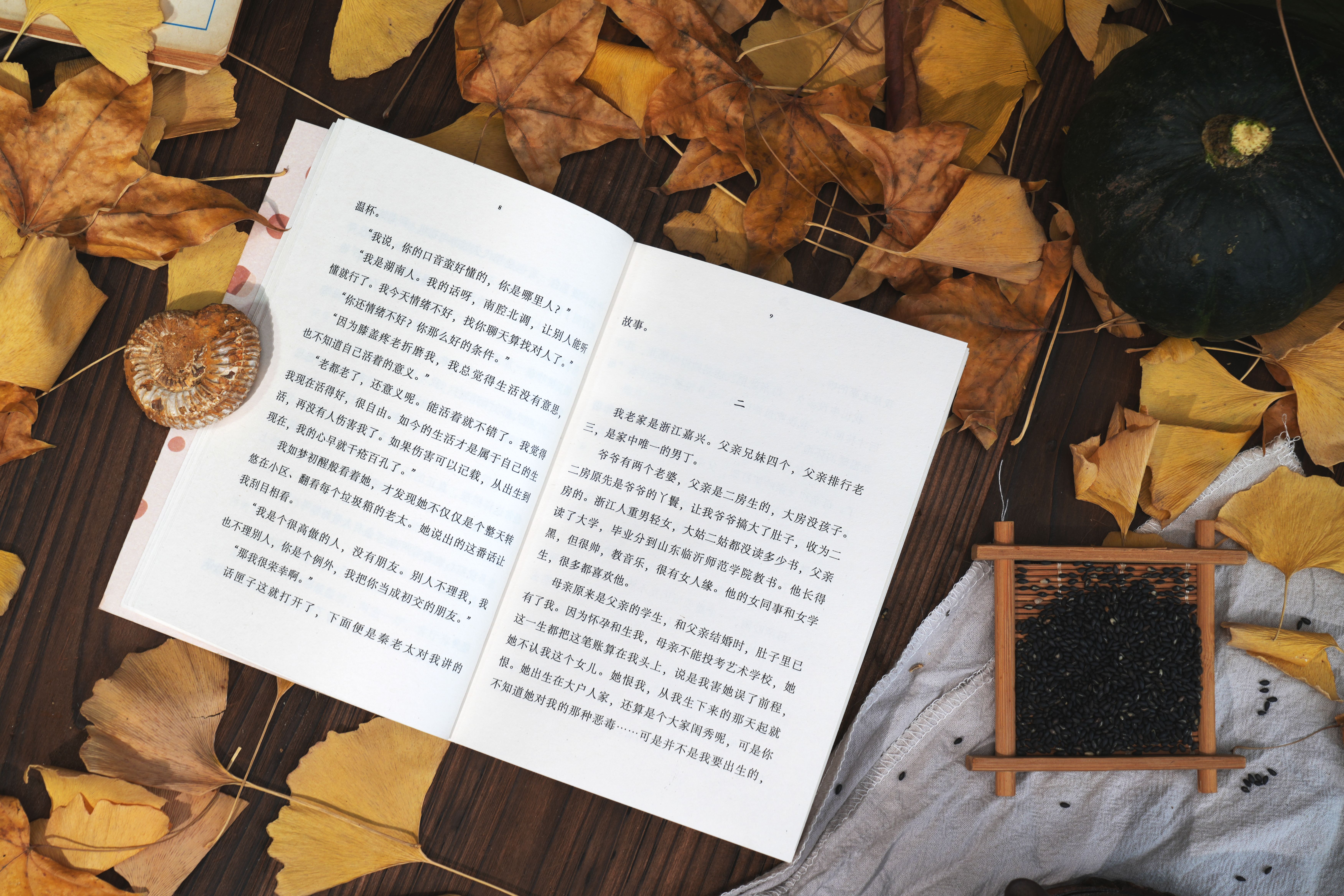

《豆子芝麻茶》

楊本芬 著

廣東人民出版社

樂府文化 2023年10月出品

我們共同度過的瑣碎日子

文/王多魚

北京已經是濃重的秋末,住處門前的楓樹被高而暖的陽光曬得通紅,我在坐地鐵去公司的路上翻著這本《豆子芝麻茶》,地鐵中攢動的人群將我推向角落,我的眼前卻總是浮現淡青色連綿的小山和涌動的金色稻田,那是作者童年和媽媽一起生活的小鎮,也和我童年那段鄉下夏日的回憶如出一轍,于是總能有隱隱的親切感。下篇《媽媽》和《胞兄》無數次讓我滿盈淚水,作者樸實的敘事沒有什么技巧,“真誠”實在是眾妙之門。

“我椎心泣血寫下我們共同度過的瑣碎日子,那些日子讓我的童年不無幸福,中年有著牽掛,老年有了回憶。我的人生似乎就是由這些編制而成。”回憶媽媽和我們的故事,從那些最細小的,卻也流逝的最快的片段開始,媽媽身邊當作孩子一般好好侍弄的貓兒狗兒,還有那只小豬,媽媽送我離開家的那條路上,年年柑橘飄香的大樹和媽媽啜泣的身影,苦難時代媽媽烹熟的石灰泥鰍被我視若美食,我給媽媽挑選的合腳鞋子和她歡喜的頭油,也不能忘掉那碗媽媽親手沏的豆子芝麻茶……這些碎片一般的故事交織在書中,如同點點星光滲透過厚重的生命之幕。作者在講她的故事,真實而充滿痛感的文字在書寫我們每一個人、每一位母親,我們在閱讀中繾綣在溫情的回憶中,即使是那段不堪回首的歲月,我們也拼命找到童年中的母親,又無法克制地痛苦著——母親終將離我們而去。我想,這是《豆子芝麻茶》 能夠得以令讀者共鳴的原因,走出地鐵,我撥通媽媽的電話,我明白,她永遠在那里等待著我回頭。

再談一談上篇。秦老太的故事確實是不少女性晚年生活的寫照,無微不至地照顧病重的丈夫,忍受因病痛而暴躁多變的脾氣,她們卻似乎無法得到子女真正的理解。晚年女性被“賢妻良母”、“愛子持家”這樣的標簽束縛住,自己卻被埋沒在日復一日的瑣碎操勞中。秦老太沐浴在陽光中,像孩子一樣展示著苦難留下痕跡的身體,澄澈而溫暖的光亮穿透了那一段歲月,身后一本一本泛黃的舊書,打理得整齊利索的硬紙板、廢紙盒,構筑起一個看似脆弱簸動,其實無比堅硬穩固的心之地,這是她自己的空間,自己的生活,自己的詩意。作者書寫秦老太的故事時,不能忽視的是她與秦老太的年齡相仿,似乎能拋棄“憐憫”、“同情”的視角,而真正為晚年女性找到自己的一方天地而平靜地祝福著。在老齡化日漸嚴重的中國,期待更多的關注投向老齡女性,平靜地傾聽她們的聲音,講述她們的故事。

知足之人,雖貧而富

文/雨竹

收到湃客工坊寄來的楊本芬老師最新出版的《豆子芝麻茶》,有點驚訝。驚訝于其是那么小小的一本讀物,也驚訝于這位作者已經是83歲高齡了。查詢了一下作者的簡介,原來她并不像我所想象的大多數女性作家一般,從年少時就積累了豐富的文學功底,而是年近花甲才開始走上了文學創作之路。她所堅持的,是把自己平凡一生所遇到的女性大眾群體的故事記錄下來,讓讀者們看看那個時代背景下普通人的生活。我想,這件事情本身是非常有意義的。楊老師樸實無華的敘事方式,如鄰家奶奶在絮叨家常,也許是豆子芝麻般的小事,但讀起來卻令人感覺溫暖而有力量。閱讀過程中不乏有令我驚嘆之處,比如秦老太這名拾荒老人,說出的那番富有哲理的話:“我覺得我現在活的很好,很自由。如今的生活才是屬于自己的生活,再沒有人傷害我了。如果傷害可以記載,從出生到現在,我的心早就千瘡百孔了。”

這本書分為上篇和下篇,上篇以“過去的婚姻”命名,記錄了秦老太、湘君和冬蓮三名時代女性的婚姻生活。下篇以“傷心的極限”來命名,講述了作者的母親和胞兄臨終的日子。最令我動容的,還是秦老太的人生經歷。

秦老太的一生很苦,從出生就不受母親待見,父母離婚后跟隨爸爸因為一點小事就受到毒打而致殘,未及婚嫁年齡,就被草草送做人婦并在18歲誕下一女,從此開啟了她一生的逃亡之路。三段婚姻,雖然最終遇到了懂得疼惜她的愛人,但好景不長,愛人癱瘓,家庭失去了一大部分的經濟來源,秦老太在照顧他的同時,還要以拾荒為生。閱讀過程中,令我幾度落淚。感動我的,是即使在這樣人間至苦的經歷中,秦老太也沒有被擊垮,她依然笑對生活,就如她在陽臺脫掉上衣裸露上身地站在陽光下,是如此地豁達與坦蕩面對生活。失去行動能力的秦老太,依然能說出“知足之人,雖臥地上,尤為安樂。不知足者,雖處天堂,亦不稱意。不知足者,雖富而貧。知足之人,雖貧而富”,也依然能將“若無閑事掛心頭,便是人間好時節”自比如今的生活狀態。秦老太雖貧而富、知足常樂的心態,值得我們大多數人去學習。和秦老太相比,我們的生活可以說是在“天堂”,但我們常常不稱意,還想要更多。在這個浮躁的社會,每個人都應該讀讀秦老太。

她寫的每個字都刻進心里

文/莫干山女壯士

2020年,四平方的廚房里她寫出了《秋園》,3年后,83歲的她帶來了《豆子芝麻茶》。

沒有人像她那樣寫普通人,但她筆下的普通人,卻是大部分人的生活:平凡著為活著……

2020年1月,我的媽媽確診。2023年9月,媽媽永遠離開了我。

讀《媽媽》這篇時,越讀越難受,內心仿佛堵著什么只能停下,再繼續讀,眼淚決堤:媽媽因意外骨折臥床靜養,為了不影響她去南京的行程故意隱瞞了實情,最后敏感的女兒一再追問才知曉媽媽摔得有點嚴重,果斷買了機票飛回媽媽身邊。在充滿回憶的家里她們聊了很多往事:為了聽哼哼入睡而養的豬,杉木打的長壽棺,捉石灰泥鰍,媽媽泡的豆子芝麻茶……時間它如此吝嗇,二十六天后她的媽媽還是走了。“記憶看不見,摸不著,卻如刀子刻在石頭上的字一樣抹不掉。”我想起我的媽媽,去年執意回老家靜養,那個4月的凌晨突然中風在醫院住了十多天。疫情和工作原因,爸爸和媽媽都選擇隱瞞我,視頻總是不接電話永遠急著掛斷,我隱隱感到不對勁非要和媽媽通話,那時候媽媽中風講話不太連貫,她騙我說感冒了喉嚨不舒服說話有點吃力。天下父母心總是向著兒女,可此時的我多么想時光倒流,我好想媽媽,好想回到小時候依偎在媽媽身旁撒嬌。那天凌晨儀器肯定是壞了它們全部變成了一條直線,護士安慰我:“阿姨已經很努力了,她熬過了一天。”可是,再也沒有明天了。

“我總覺得生活沒有意思,也不知道自己活著的意義。”

“老都老了,還意義呢。能活著就不錯了。”

媽媽3月腦部開始惡化,住院之后病情雖然維穩但漸漸“癡呆”化,大小便不能自理,最后不認得我跟爸爸,溝通成了奢望。我時常看著臥在病床里的媽媽想人活著的意義是什么?病痛折磨毫無尊嚴,沒有意識無法表達。我身體的某部分開始破碎,它像秦老太觸目驚心的尾骨,疤痕環繞在脖頸,它無時無刻存在著,一點一滴刺痛著我。

“在命運面前顯得如此渺小無力,仿佛隨時會被揉碎。然而,人比自己想象的更加柔韌,她們永遠不會被徹底毀掉。”故事里的秦老太沒有被命運打倒,幼年被親媽虐待婚姻坎坷不幸晚年又送走臥床三年的丈夫,一個人撿著垃圾像一株野草一樣活著。她故事里的人,像極了聊家常中的誰誰誰,諸多的遭遇接二連三,但都無法摧垮她們。

她明明用筆寫著故事,可每個故事每個人物甚至每個字都深深刻進你心里,牽動著你,修補著你,治愈著你……

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司