- +1

對話|“摩登巴黎”策展人:那個時代,建筑的詩意呈現

“摩登巴黎1914—1945:建筑、設計、電影、時尚”目前正在上海當代藝術博物館舉行,展覽以豐富交織的視角回溯現代性在巴黎上世紀黃金年代的萌生與蓬勃。展出的三百余件展品,涉及建筑、設計、時裝、時尚等多個板塊,帶來了巴黎黃金年代的文化藝術樣本。

此次展覽的主策展人讓-路易·科恩(Jean-Louis Cohen)是法國建筑師及建筑史學家,他是目前研究19世紀與20世紀建筑與城市規劃領域的重要學者,曾策劃過多場關于柯布西耶的重量級展覽。而在上海,他帶來了“柯布西耶和他的時代”。

“摩登巴黎”所指涉的是一個怎樣的時代?這個時代對于有著“東方巴黎”之稱的上海,有著怎樣的影響?《澎湃新聞·藝術評論》近日專訪了讓-路易·科恩。

讓-路易·科恩在展覽現場。

澎湃新聞:從展覽名“摩登巴黎1914—1945:建筑、設計、電影、時尚”解讀,為何展覽要聚焦1914至1945年,這30年“巴黎”?當時的巴黎是一個怎樣的城市?兩次世界大戰給它怎樣的影響?

讓-路易·科恩:從1914-1945的30年世界歷史非常重要,不僅僅是巴黎,還包括俄國“十月革命”也發生在這30年。我認為,這30年是人類想象、創意、文化非常密集的時期,展覽講述的就是那個年代,社會和文化的變革。

“一戰”期間的巴黎是一個充滿饑餓的城市,男人都去了前線,工廠就不得不雇傭一些女性,她們是最早的“現代職業女性”;同時那個時期也充滿創造力,現代主義等思潮在這座城市萌芽。“二戰”時期,城市被攻占,來自政治層面的管控,導致公共生活受限、文化受到制約。但時尚、藝術依舊在繼續發展,只是建筑停滯不前(因為缺乏水泥等建筑材料)。到了戰后重建時期,一切更加欣欣向榮。

展覽現場,播放著有關巴黎的影片。

雖然整個30年中,有四年經歷戰爭,但在沒有戰爭的20多年是創造力發揮的時期。那時的巴黎是一個正在成長和發展的年代,也是一個國際化城市,世界各地的文化人、藝術家、政治家、難民等聚集在巴黎,試圖打破舊制度、舊歷史中的一些限制。當時巴黎也是不同階層共同生活和居住的城市,包括現代主義藝術家在巴黎進行藝術創作、有富有的中產,也有相對窮苦的平民。所以,這一時期的巴黎面對的是一種緊張的政治局面。

展覽現場,1937年世博會上的航空工程海報(左);1932年法國東方航空的航空郵件海報。

澎湃新聞:展覽關注“建筑、設計、電影、時尚”,這四種藝術門類在當時的巴黎,它們之間有著怎樣的互相關系?

讓-路易·科恩:四門藝術之間聯系在1929年創建的“現代藝術聯盟”(UAM)中有著明顯的體現,這是由室內設計師和建筑師伊蓮·亨利、雷內·赫布斯特、弗朗西斯·茹爾丹、羅伯特·馬萊-斯蒂文斯等共同成立的組織,旨在促進“純藝術”和“應用藝術”之間的互動,隨后更多擁有相同理念的創作者加入其中,包括畫家索尼婭·德勞內、雕塑家揚·馬特爾和若埃爾·馬特爾、平面藝術家讓·卡呂和保羅·科林、鐵藝師讓·普魯維、室內設計師艾琳·格雷和夏洛特·貝里安,以及其他一些陶藝家、玻璃吹制者和照明設計師。

展覽現場,讓·普魯維,《6 x 6米可拆卸住宅》,1944年,鋼板、木材和玻璃。

正如他們在1934年發表的宣言《為了現代藝術,當代生活的架構》中所述,成員們認為“藝術必須處于永久的革命狀態”。聯盟的公共活動經常促進建筑和現代藝術理念與工業理念的碰撞。1930年,現代藝術家聯盟在馬爾桑閣舉辦了第一次展覽,隨后形成每年舉辦展覽的慣例。當時的“現代藝術家聯盟”匯集了法國建筑和應用藝術領域的大部分新銳力量。

展覽現場,夏洛特·貝里安(當時少數幾位獲得認可的女性設計師之一),與建筑師柯布西耶和皮埃爾·讓納雷合作設計的空間。該作品曾于1929年的巴黎秋季沙龍上展出。這一裝置名為“住宅的室內配置”,它展示了一個全新的家居環境。

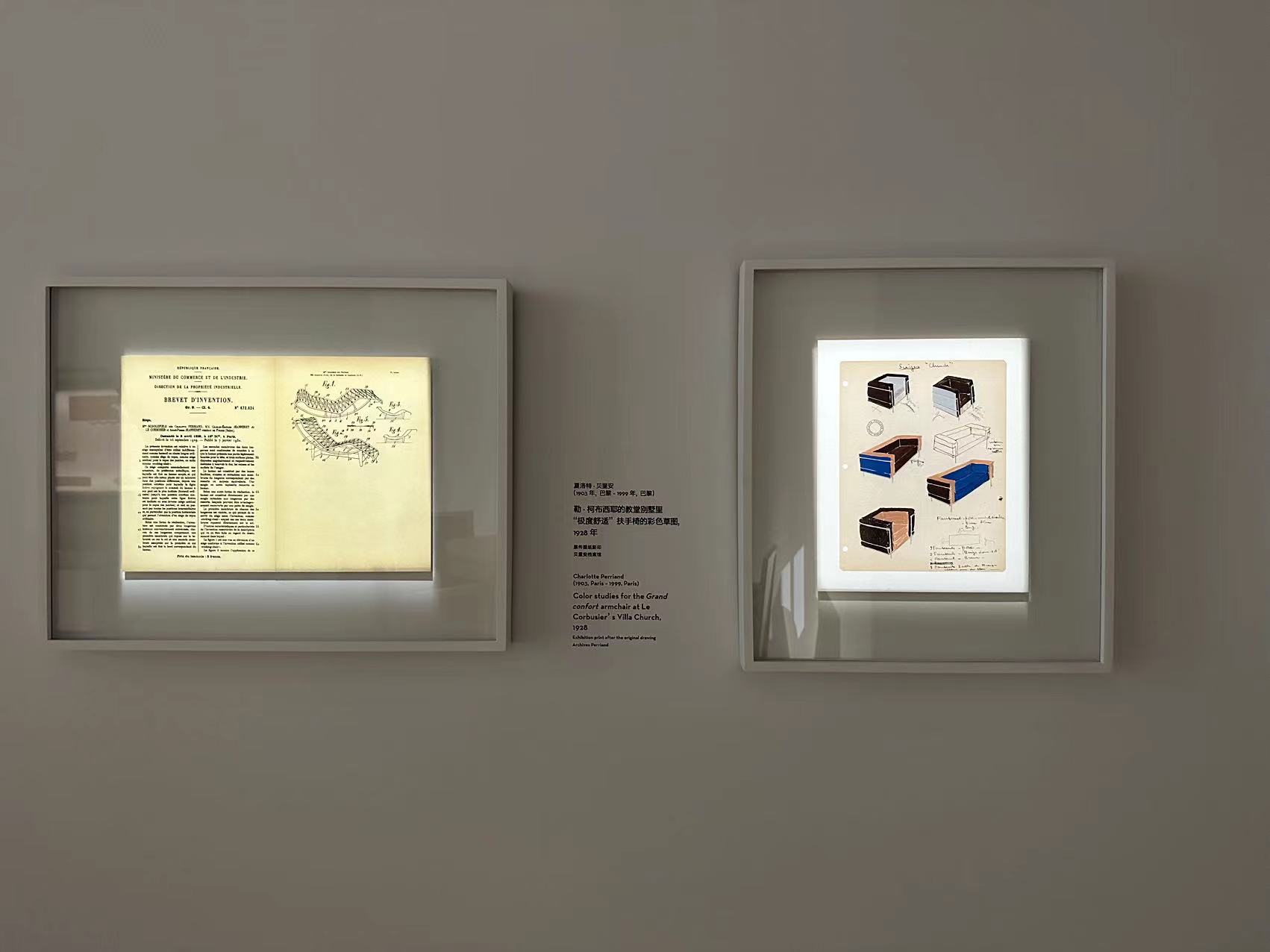

展覽現場,夏洛特·貝里安柯布西耶的教堂別墅里“極度舒適”扶手椅的彩色草圖,1928.

此外,在一樓展廳看到的那15塊小屏幕展現的眾多影片,也由設計師、畫家、電影制作人士、建筑師等各類門類藝術工作者共同參與。

展覽一樓展廳,播放著多部有關巴黎的影片。

澎湃新聞:展覽聚焦了幾位建筑師和他們的作品, 包括柯布西耶、奧古斯特·佩雷、阿道夫·路斯等,這些建筑師帶給巴黎,乃至世界哪些現代理念?

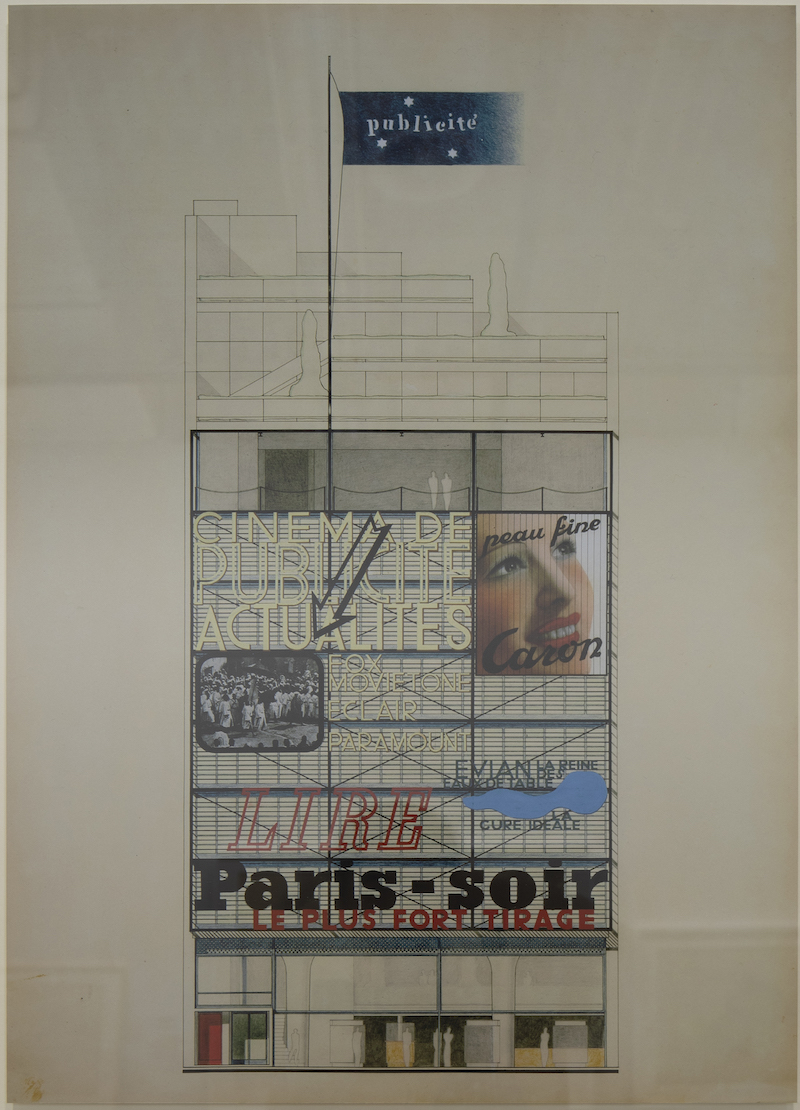

讓-路易·科恩:當時的建筑很多時候帶著展示標語(或廣告)形式的目的,建筑所傳達的理念不同于以往傳統的、歷史的風格,而是按20世紀藝術風格去建造,更多基于當時工業的發展和機器的進步,從飛機、汽車等制造業層面來設計和建造。

展覽現場,展示標語(或廣告)的建筑圖。

展覽現場,展示標語(或廣告)的建筑圖。

同時,當時也反對對裝飾品和建筑材料的不尊重,更傾向于使用本身原色的材料,比如用一些帶真實顏色的材質進行建筑和裝飾。除此之外,從1927年的一件作品可見,當時的巴黎街頭就已經體現了有現代感的空間規劃理念,它不是一層層地機械堆疊,而是以空間的角度進行三維設計。

維克多大道公寓樓(皮埃爾·巴杜)。照片 ? 安東尼奧·馬丁內利。

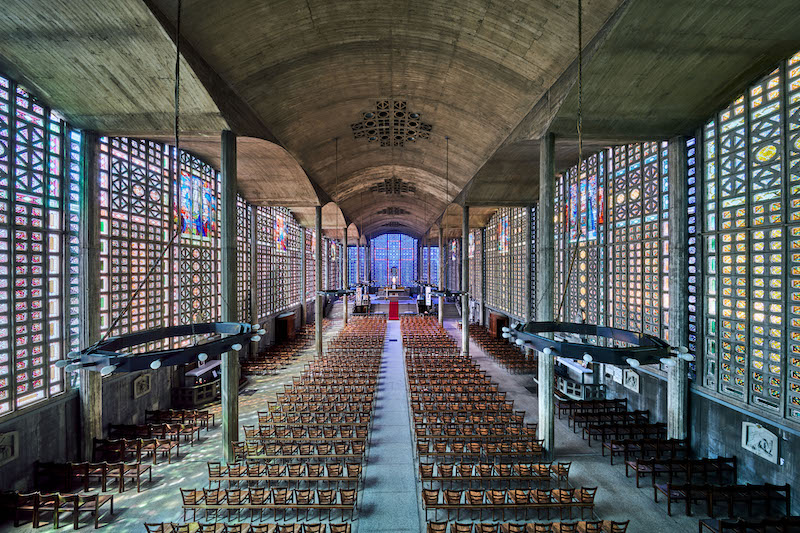

此外,奧古斯特·佩雷是一個以技術見長的建筑學家,他是混凝土建筑的先驅。他的風格就如同他自己曾經說的“建筑是通過建造工藝寫就的詩篇”。1922年,他建造了位于巴黎東郊勒翰希的圣母神慰教堂,該建筑因其彩色玻璃墻而被稱為“鋼筋混凝土圣堂”。他還建造了巴黎高等音樂師范學院音樂廳,這是一個壓縮的垂直空間,鋼琴家兼導演阿爾弗雷德·科爾稱其“聽上去像斯特拉迪瓦里小提琴在演奏”。

奧古斯特·佩雷設計的教堂、塔樓等手稿

他的工作室位于雷努阿爾街住宅的地下室,頂層是他的公寓。他對這座建筑外立面混凝土進行的構造處理使其具有豐富的飾面效果--裸露的、水洗的、鑿石錘紋的,這一手法后來經常被他用于一些紀念性建筑,譬如公共工程博物館,迄今為止都影響著很多建筑師。

勒翰希(奧古斯特·佩雷),圣母神慰教堂。照片 ? 安東尼奧·馬丁內利。

澎湃新聞:柯布西耶的理念與展覽許多篇章的主題相交,今年也是他的著作《走向新建筑》出版百年,您此前也做過不少柯布西耶的展覽,你對他有著怎樣的認識?

讓-路易·科恩:我認為柯布西耶是一個非常特殊的建筑學家。首先他是一位非常國際化、引領全球性視野的建筑師,包括巴西、北非都有他的建筑作品,1945年還來過亞洲。此外,他是一位媒體時代的建筑學家,他會充分利用電影、媒體、廣播等媒介,并且這些媒介素材所影響的一個人。他也寫作、出版書籍,所以說他不僅僅是一位單純設計建筑的建筑師,他對建筑有比較廣泛的理解。

展覽現場,有關柯布西耶的板塊。

再者,他是一位城市規劃師,比如1925年巴黎市中心的重建規劃工作,是比較宏觀且粗放的工作;而作為建筑師,他認為,建筑本身是一種詩意空間的再創造。他還發明了新的語言,包括怎樣進行屋頂花園庭院的設計,怎樣運用水泥或是其他新型建筑材料等等。

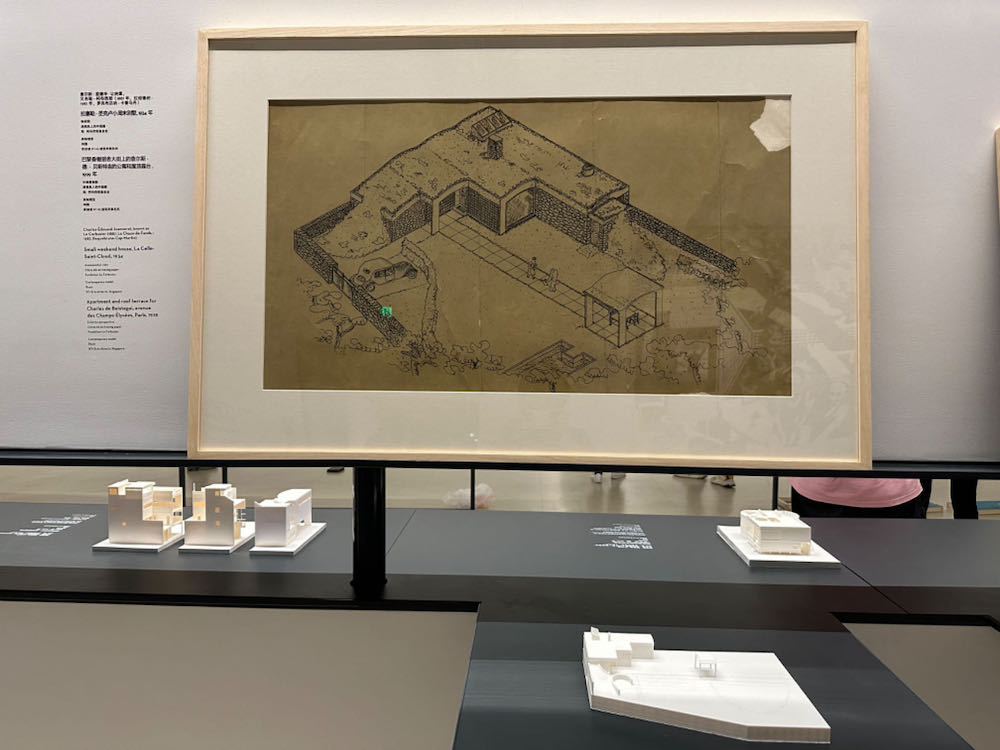

展覽現場,柯布西耶的手繪草圖和相關建筑模型。

同時,他也沒有忘記歷史。如果你讀了他的《走向新建筑》之后會發現,里面很多的章節涉及古羅馬,他一直從歷史中學習,然后結合最新的工業和機器的成果來進行建筑。

展覽現場,柯布西耶的繪畫創作。

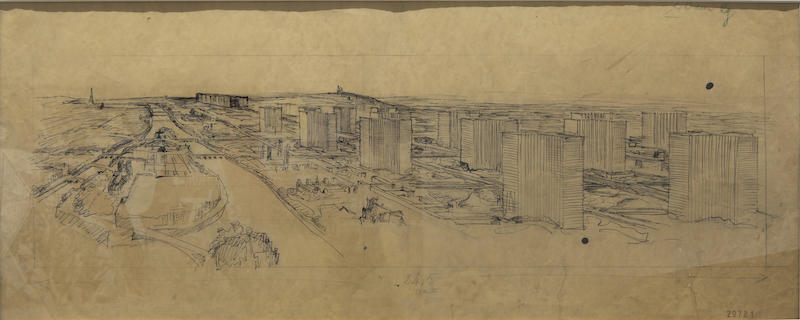

雖然,此次展覽展出的關于柯布西耶的作品基本都是巴黎建筑的項目,從他的手繪作品也可以鳥瞰巴黎城市的輪廓、風貌。

勒·柯布西耶,《巴黎伏瓦生計劃》,1925年,透視紙上的石墨和中國墨

澎湃新聞:“摩登巴黎”的時代,也是構筑時尚盛行的時代,您如何看待這一時期對后來全球“消費主義”盛行的影響?

讓-路易·科恩:時尚是藝術和生意的過渡品。當時的巴黎是世界一大經濟中心,引申出來很多的時尚藝術消費品,其中隱藏著消費主義的勢頭。但更多是戰爭過后,巴黎人想要忘記戰后創傷,關注當下。

澎湃新聞:在展覽所講述的1914至1945年的巴黎,也生活著來自中國的留法學生。您是否研究過,他們看到是怎樣一個巴黎?又帶回了怎樣的現代巴黎理念?

讓-路易·科恩:4年前,我在上海看了“先驅之路”展,當時留法的中國學生比較多是學繪畫,學建筑的寥寥無幾,可能幾百人中只有一兩人來自中國。就上海的建筑風格來說,受法國影響比較有限,中國現代建筑風格主要還是美國的影響,這在當代藝術博物館過去的展覽“市民都會—上海:現代城市主義的樣本”和“覺醒的現代性——畢業于賓夕法尼亞大學的中國第一代建筑師”展覽也可以看到。中國比較著名的建筑學府,比如南京東南大學的建筑也是偏美式的風格。去法國學習的人帶回來的主要是設計的靈感和現代主義的精神。

“覺醒的現代性——畢業于賓夕法尼亞大學的中國第一代建筑師”展覽現場,2018年

留法的中國人中,我關注到華攬洪(Léon HOA,1912-2012)。他是一位中法混血兒,其父華南圭是20世紀早期留法中國著名土木工程師。華攬洪出生在北京,16歲留學法國,1945年在馬賽創辦了自己的建筑師事務所。他的作品在戰后開始出名,所以此次展覽中沒有涉及,但他卻是一個非常關鍵的角色。

華攬洪于1951年回國,在梁思成先生的推薦下,擔任北京市都市計劃委員會第二總建筑師(第一總建筑師為梁思成),20世紀50年代在北京設計的北京兒童醫院項目獲中國20世紀建筑經典項目贊譽,他也參與了北京的城市規劃。

北京市兒童醫院(五十年代)

澎湃新聞:上海在這一時期被稱為“東方巴黎”,上海與巴黎是否有相通之處?展覽希望給上海的城市規劃提供了哪些歷史參考?

讓-路易·科恩:展覽對巴黎更多的是一種“回望”,回望一種畫面感,或現在看來的理想的狀態,它已經遠離現實。展覽當中的巴黎,類似紐約、柏林等國際大都市,被當作一種典范或理想之城去看待,那時的巴黎是一個充滿了自由意志和創造力的社會。

展覽現場

上海與巴黎的相似點在于,上海也像是一個龐大的機器,吸引來自外地或外國的移民。如果從建筑影響看,現在上海一些建筑風格更多像是來自中國大陸或中國香港知名建筑事務所的風格。

上海現在有3500萬人口,巴黎有1500萬人口,都是超大規模的城市,兩個城市共同面臨著一些社會性的問題,比如,在設計上沒有任何的限制,包括疫情之后面臨了很多其他層面的問題,除了回望歷史對現代城市規劃的參考,同時也要依靠市場本身的調節作用。

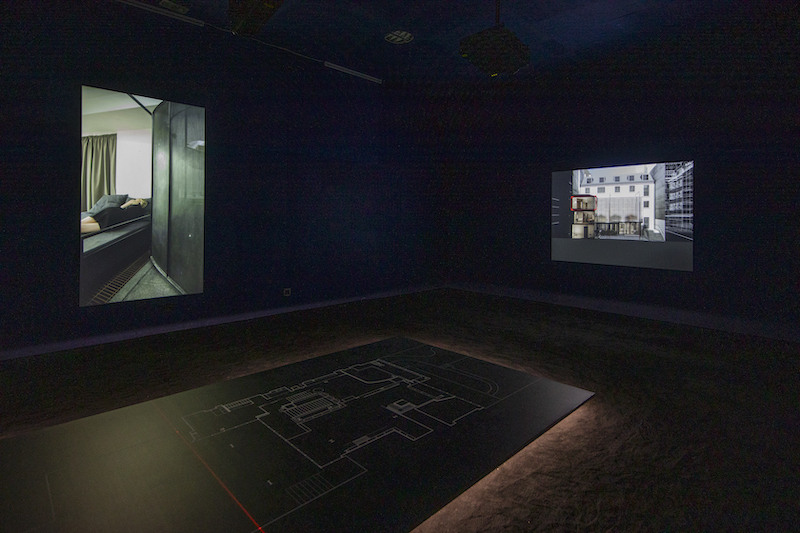

展覽現場,《玻璃之家》(1928年,著名婦科醫生、共產黨員讓·達爾薩斯和他的妻子安妮·伯恩海委托設計師皮埃爾·夏洛興建了一座位于巴黎圣紀堯姆街的三層住宅)

注:展覽將持續至10月20日

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司