- +1

上海智能車開往新版圖①︱上海汽車發展:嘉定轉型,臨港狂飆

汽車行業駛向新時代。汽車驅動從燃油加速向新能源轉換,角色從代步工具向智能終端轉型。中汽協數據顯示,2019-2022年,中國新能源汽車單月滲透率從4.06%增至31.85%,近7倍地上漲。

“智能化”已成為車企逐鹿焦點。在4月18日至27日的第二十屆上海國際汽車工業展覽會(“上海車展”)上,各大車企借著舞臺,盡現智能化賽道上的智能戰略與破局技術。

行業變革,車企千帆競渡。汽車產業作為中國諸多大城市的支柱性產業,車城們同樣亟待謀局、突圍。在對智能車的謀局上,作為汽車制造中心的上海,正浮現出了智能化的新版圖。

本期《澎湃城市報告》關注汽車行業變革下的上海智能車新格局,推出專題——《上海智能車開往新版圖》

4月25日,上海車展吸引眾多車企和參觀者。新華社 圖

近日,上海車展開幕,“電動化”與“智能化”占據主場,在展出的整車里,媒體預測新能源車占比超過80%。不僅燃油車被定性為“翻了篇”,電動化已被視為汽車變革的“上半場”,“下半場”重點則在智能化。

汽車行業的變革為全國汽車制造版圖帶來變革,有的“老牌”汽車城市產業退坡,有的城市借助“造車新勢力”異軍突起。上海作為數十年的傳統汽車大市,在智能與新能源汽車的新賽道上,穩定地保持了領先地位。

2022年上海新能源汽車生產98.86萬輛、銷量達33萬輛,產銷兩旺。兩項數據均位于國內城市第一梯隊。在智能網聯車方面,上海累計開放926條1800公里智能網聯汽車測試道路,向27家企業頒發了458張智能網聯汽車道路測試與示范應用牌照,道路里程、測試企業數量和牌照數量均位居全國首位。

去年年底,上海市經濟信息化委副主任湯文侃表示,上海將全力打造產業規模最大、生態環境最優、整體競爭力最強的汽車產業集群,持續引領我國汽車產業高質量發展。

行業變革中守住“江湖地位”的上海,其內部,汽車產業集群的空間分布已發生變化。

坐擁全國最強汽車城的上海嘉定區,一度位列上海GDP第二大區。2016年,嘉定汽車制造業產值占上海全市近三分之二。但隨后,嘉定該項指標占比在波動中下滑。并且,在上海新能源整車制造中,嘉定不再具有主導地位,迎面而來的是臨港新片區。

整車制造上,嘉定承載著燃油車時代的光榮與夢想,臨港則啟程了電車時代的新未來。

當汽車動力源從燃油到電能、汽車角色從代步工具到智能終端——行業格局變革之下,上海“一家獨大”的汽車制造中心產生分流,上海汽車發展從單中心支撐走向多極協同。

“中國汽車看上海,上海汽車看嘉定”

嘉定區是全國單體城市中汽車產業規模最大、汽車產業鏈最完善、產業集聚最凸顯的地區,為上海建設世界級汽車產業中心提供了有力支撐。——某種程度上,這句話可視為嘉定在汽車產業上七十年來的成績單。

嘉定汽車產業在光環中誕生。上世紀50年代,嘉定承載著國家交給上海的任務——發展汽車。其不僅發端于國家戰略、也在對外開放中繁榮起來。

1985年,真正意義上的第一家合資車企——由上汽集團與大眾集團合資的“上海大眾”成立。此后,上汽大眾接連在嘉定安亭布局了三個汽車廠,生產車型包括人們熟知的大眾 Polo、斯柯達晶銳、大眾朗逸、大眾途觀等。

21世紀前后,嘉定以上汽大眾為龍頭集聚大量汽車配套企業,并接連布局國家級汽車產業公共服務平臺,一躍成為燃油車時代上海最重量級的汽車基地。此后,便有了“中國汽車看上海,上海汽車看嘉定”的佳話。

汽車為嘉定貢獻了70%產值、60%銷售、50%GDP、40%就業、30%稅收。憑借汽車產業這樣的GDP“制造器”,嘉定一直是上海經濟強區。2018年嘉定曾在上海各區GDP排位中拿下第二位。

汽車撐起半邊天,也意味著嘉定經濟與該行業周期緊密相關。2018年中國汽車市場震蕩,汽車銷量出現28年來首次下滑。 2018年—2020年全國汽車銷量三連降,幾大汽車制造城市均受沖擊。

與此同時,汽車電動化、智能化的“車輪”正滾滾駛來,汽車制造基地伴隨行業變化持續“洗牌”。沒有跟上產業轉型的制造基地必然面臨陣痛。

即使相比其他汽車城市,嘉定在汽車制造業產值、汽車整車產量等規模指標上已表現出一定抗風險能力,但這仍為嘉定經濟大盤帶來寒風。

本文表格皆由 澎湃研究所研究員朱玫潔 制作

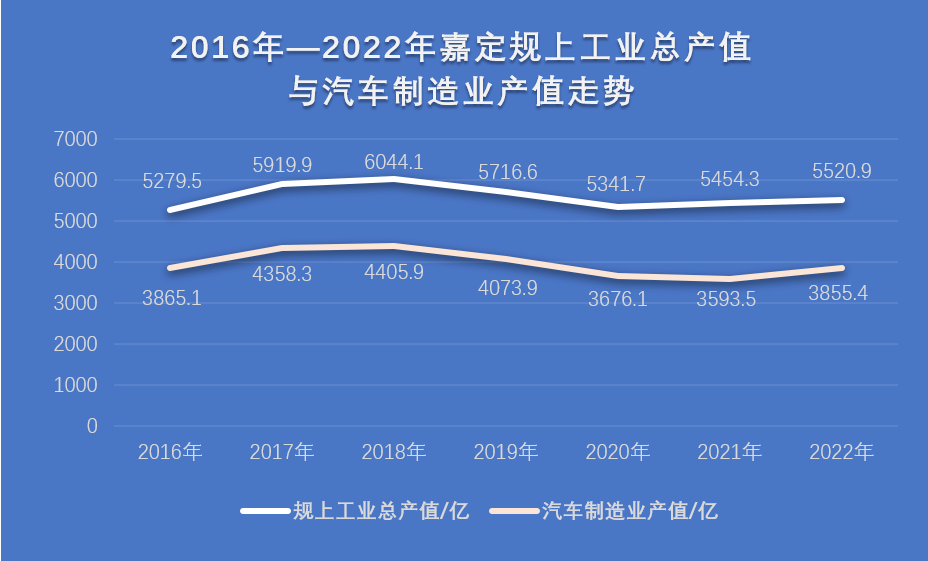

其2017-2020年規上工業產值與汽車制造業產值走勢基本同步——2018年維持住小幅增長后,2019年、2020年連續下滑。2022年兩項指標均較上年回升,但尚未恢復至2017年水平。

受制于支柱產業汽車制造業的增長乏力,甚至收縮,自2016年以來,嘉定規上工業產值維持在5000億—6000億水平波動,態勢膠著。

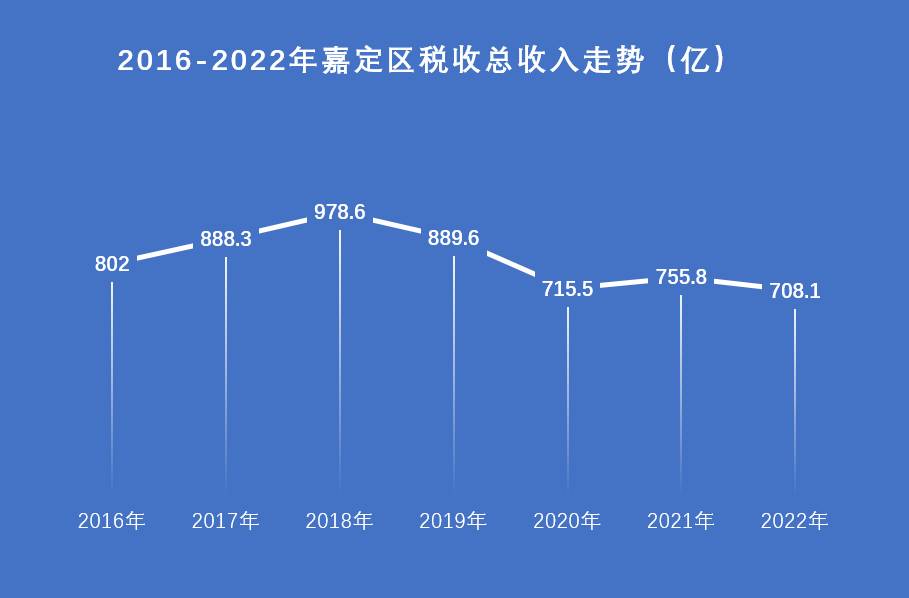

與此同時,相較2016年、2017年,嘉定2021年、2022年的工業稅收也明顯收縮,進而全區稅收總收入受到影響。例如,單看嘉定2021年與2017年,兩者稅收差距主要發生在工業中,2021年的工業稅收較2017年,收縮170.6億。

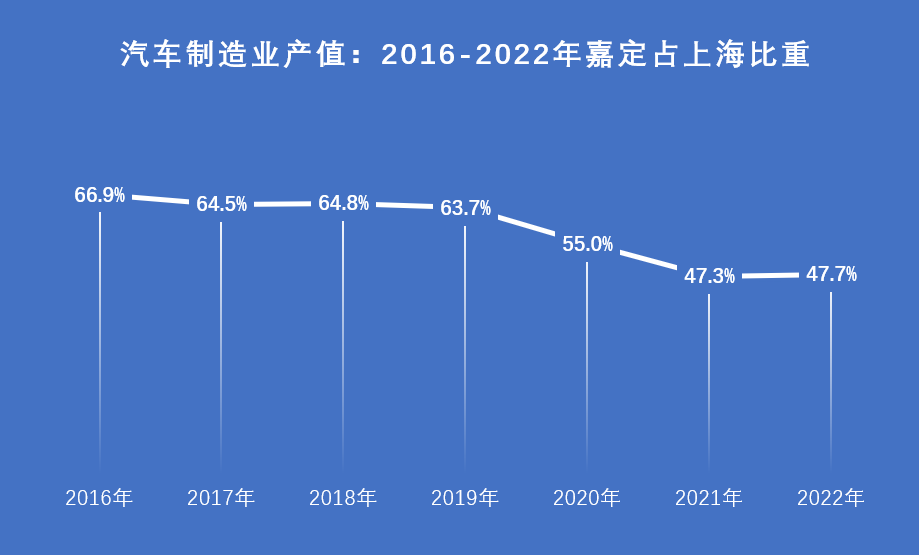

明顯,近幾年來,這座經濟強區遇到了瓶頸。無論GDP規模、稅收收入都在波動中勉力增長。與同為五大新城、人口規模相似、皆以制造業為主的松江區對比,在2017-2021年的五年間,松江區GDP增幅高達59%,而嘉定增幅不及松江一半,僅為25.8%。64.8%、63.7%、55%、47.3%……這是2018年—2021年四年間,嘉定汽車制造業產值之于上海全市汽車制造業產值的占比數據。

這四年間,嘉定在上海汽車制造上的比重明顯逐年下滑。盡管其比重2022年略有回升至47.7%——它仍是上海的近半壁江山,但與嘉定自己相比,47.7%距離2016年占比達66.9%已收縮近20個百分點。

占比節節后退的背后,涌動著近年汽車電動化、智能化的變革浪潮。嘉定作為上海汽車制造中心“一家獨大”的優勢有所消減。

西北角的嘉定,東南角的臨港

當上海西北角的嘉定規上工業產值在5000-6000億徘徊數年時,對角線的另一端,位于上海東南角的臨港新片區這幾年工業產值迅速拉升。

2022年臨港新片區規上工業產值的預估為3320億元,相較2019年的885億元,三年翻兩番。其中,智能新能源汽車成為當地首個產值突破2000億的產業,達2634億元。

2021年,臨港新片區管委會高科處副處長李向聰表示:“上海臨港將用5年時間完成其它汽車城20年不曾實現的夢想”。

其實,臨港的汽車產業起步并不晚。

2004年,上海大眾汽車五廠在臨港改擴建,一期規劃產能15萬輛。2006年,上汽計劃搭建自主品牌乘用車體系,推出的自主品牌榮威和名爵,至今上汽乘用車臨港工廠都是兩者的三大生產基地之一。

很長一段時間以來,上海汽車制造維持著這樣的格局:上海西北角的嘉定作為單中心,占據近七成的比重,而上汽通用所在地浦東金橋、上汽乘用車所在地臨港等地散落在版圖的各處,閃爍微光。

當21世紀走進第二個十年時,版圖之下,有了松動跡象。2009年,中國從公共交通領域入手,推廣新能源汽車。2013年,推動力過渡至乘用車,各地政府大力實施補貼政策。2015年開始,中國成為全球最大的新能源汽車市場。

作為汽車制造重鎮,嘉定已意識到行業動向,也早早提出了汽車“新四化”。憑借出色的汽配產業集群,彼時的嘉定依然是新能源造車新勢力的首選地。

2014年,曾有消息傳出,特斯拉曾考察過嘉定、金橋等多個板塊。2015年,蔚來汽車選擇在上海嘉定注冊,2018年年初,蔚來第二工廠將落地嘉定外岡鎮的消息傳出。

但后來,故事發生了轉折。2018年7月,特斯拉超級工廠正式宣布落戶上海臨港;次年,蔚來則宣布了中止第二工廠計劃。

無論特斯拉還是蔚來,工廠未能選擇嘉定的原因不得而知,但一個客觀情況是,嘉定建設用地幾近飽和。

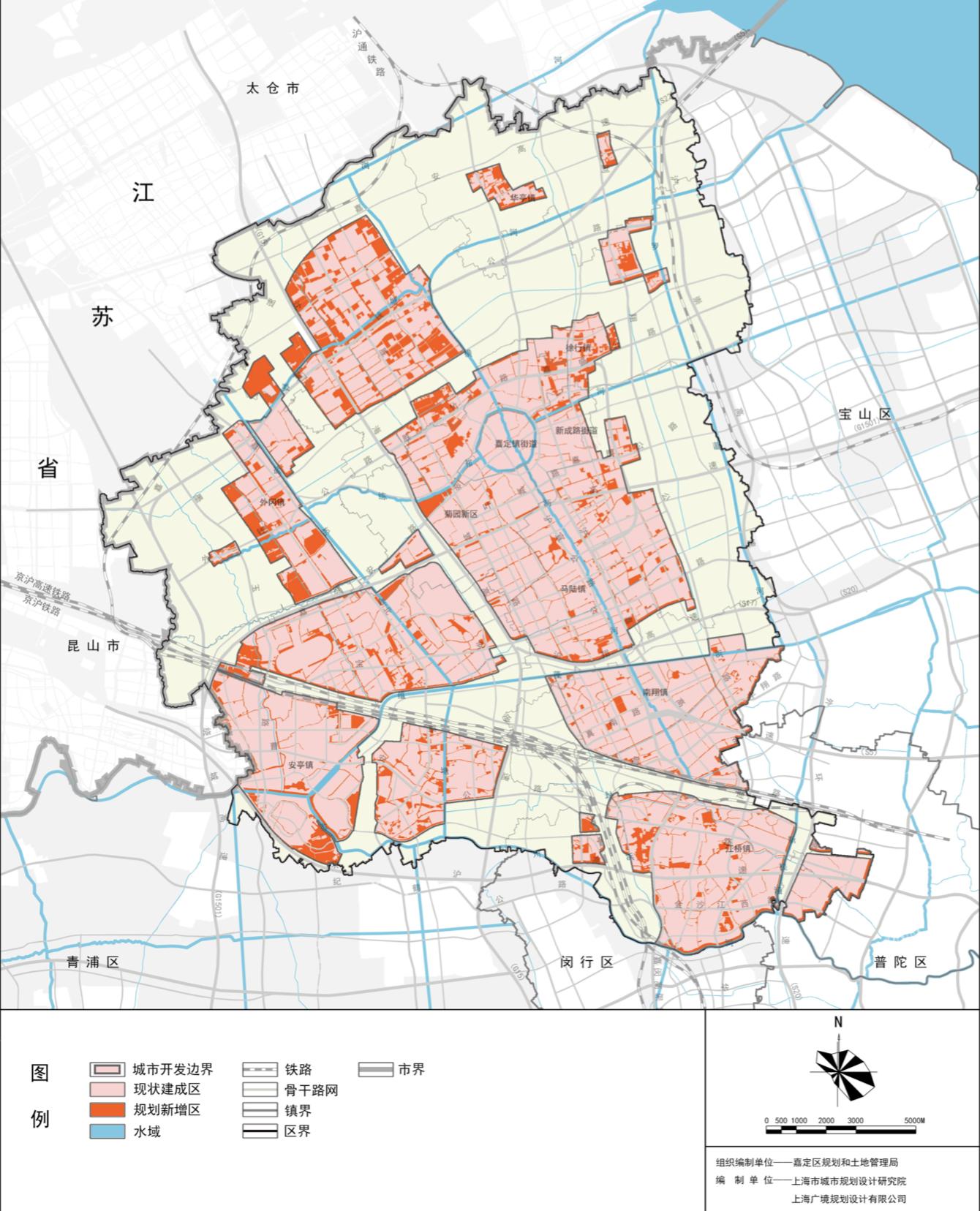

就在傳言特斯拉考察嘉定的2014年,時任嘉定區徐行鎮鎮領導就對媒體表示“嘉定區規劃的國有建設用地總規模為278平方公里,但是現在實際已用建設用地面積達到了288平方公里”,當時已是超標使用、滿荷運轉。

而后,在《上海市嘉定區總體規劃暨土地利用總體規劃(2017-2035年)》中,嘉定規劃建設用地總規模又縮小至266.6平方公里。新增的規劃用地,也多零散地間雜在現狀建成區中,且并非全部為可建廠的工業倉儲區。其用地緊張可見一斑。

嘉定區土地利用規劃:粉色為現狀建成區,紅色為規劃新增區。來源:《上海市嘉定區總體規劃暨土地利用總體規劃》

土黃色為工業倉儲區。來源:《上海市嘉定區總體規劃暨土地利用總體規劃》

整車制造能夠帶動配套產業集群、快速拉升經濟數據,但對土地空間要求很大。以特斯拉為例,臨港的超級工廠占地86萬平方米,2021年特斯拉工廠附近一塊被出讓用于新能源整車制造的地塊,被推測為特斯拉二期工廠,占地46萬平方米。

上海市2021年度國有建設用地供應計劃顯示,嘉定產業用地供應計劃是80-95萬平方米,而臨港該指標是250-325萬平方米。近年上海市新建或擬建的新能源汽車生產廠中,絕大部分項目也均被規劃在了臨港。

當2018年特斯拉正式落戶臨港,2019年正式投產,并從這一年開始,臨港規上工業產值實現三年翻兩番后,上海汽車制造的故事翻開了新的一頁。

中國每8輛新能源汽車就有1輛是“臨港造”

如今的特斯拉之于臨港,猶如當年上汽大眾入駐嘉定,不乏相似之處。

特斯拉剛入局上海之時,被稱為新能源汽車界的“鯰魚”,之于區域發展也是如此。如今,特斯拉撐成臨港該產業七成的產值,還帶動一批新能源汽車上下游企業落戶臨港。就像當年上汽大眾以一己之力扛起嘉定燃油車發展的大旗。

同樣巧合的是,兩家企業都踩在了中國汽車產業對外開放的關鍵節點上。上汽大眾是真正意義上的第一家合資車企,特斯拉是第一家外資獨資車企。

兩家汽車巨頭,也在中國的新能源汽車時代,有過一次時空平行的交匯。

2018年10月,上汽大眾MEB新能源工廠作為嘉定的新能源整車制造工廠,完成土地出讓、取得施工許可證,成為與特斯拉幾乎同期開工的新能源工廠。

但作為燃油車巨頭,上汽大眾自身也面臨大象轉身的挑戰,在新能源汽車、智能汽車方面的動作上,稍慢了一拍。

該工廠計劃年產能30萬輛,于2020年秋天投產,但2021年實際產能遠未達到該數據。至2021年底,該工廠主要生產的ID.系列車型實現了7萬臺的交付量;2022年前9個月,共交付1萬余輛。

除了在供應端,工廠生產受到“缺芯”等因素影響外,在需求端,大眾尚未在新能源市場中復刻以往的熱銷,近兩年均未上榜國內新能源乘用車廠商銷量前十。

新能源汽車的未來是有目共睹的。而燃油車巨頭上汽大眾,和燃油車重鎮嘉定,尾大難掉。

另一邊的臨港,產能狂飆。李向聰表示,2022年,中國每8輛新能源汽車就有1輛是“臨港造”。臨港在全國的新能源汽車產業中,已有一席之地。

2020年特斯拉產量14.4萬輛,后一路攀升,至2022年,年產量71萬輛,占上海全市新能源汽車產量七成以上。

臨港汽車制造業產值也一路高歌猛進。2022年,臨港智能新能源汽車產值2634億元,占全上海新能源汽車產值(約2888億元)九成多。其中,特斯拉實現產值1848.85億元;上汽臨港342.9億元。

當下,特斯拉上海超級工廠實現超過95%的產業鏈本土化率,“特斯拉系”供應商涵蓋車身、底盤以及傳感器和電子元器件等各類配套產品,其中不少配套企業扎根臨港。

值得注意的是,新能源汽車帶來整個車輛電子電氣架構的變化,意味著汽車供應鏈配套企業也迎來重構。臨港集團也有意圍繞上汽、特斯拉打造供應鏈,導入寧德時代、藍思科技、延鋒、麥格納、華勤技術等龍頭配套企業。

如同滾雪球一般,臨港智能與新能源汽車的產業鏈不斷延長、產業生態正在成型。今年4月,特斯拉宣布將在臨港新片區加碼投資、新建儲能超級工廠。

特斯拉之外,更多新能源車“新勢力”也在臨港車間下線,比如上汽打造的智己汽車。目前,臨港已匯聚有200多家汽車行業企業。

2022年占全市汽車制造業產值47.7%的嘉定,仍是上海的半壁江山。但五年來的行業變革下,以嘉定為代表的中國老牌汽車制造基地,不得不接招汽車新時代下的考題。

總的來看,它們面臨的挑戰至少有兩重:以制造業起家的區域,當發展臻于成熟時,也意味著未來空間趨少,加大錯失重要機會的可能性;當行業變革而又未能引入新鮮血液時(以新能源整車制造為例),若與所在龍頭企業慢了一拍,整個區域很容易也慢一拍。

臨港的發展,對嘉定汽車制造“一家獨大”的核心地位形成沖擊,上海汽車制造格局也由此出現明顯分流,新版圖浮現新的生命力。

老牌重鎮與新開發區都有它們的下半場

坐擁超級工廠與新能源車“新勢力”的臨港,在政策東風、空間優勢下,可以享受一段時期的制造紅利。

但汽車行業的變化如此之快。不僅燃油車被定性為“翻篇”,電動化也被視為汽車變革的“上半場”。本屆車展發出新的信號,“下半場”智能化才是正當時。

對于汽車制造基地,整車制造固然重要,但智能汽車的測試、研發、乃至汽車芯片、自動駕駛系統等環節同樣大有可為。當老牌工業區用地逐漸飽和,相對占地需求低的研發與技術創新,成為前瞻主動與現實被動下的發力點。

嘉定有做研發的資本。

2015年,僅占地12萬平方米的嘉定“汽車·創新港”投入使用,主攻汽車研發和原始創新。蔚來汽車總部、零束科技等企業均在此展開研發。

而且,多年來的產業積淀,讓嘉定在汽車研發方面,已集聚不少能量。多個前沿實驗室、國家級公共平臺在此落地。比如中國第一座汽車整車風洞實驗室、新能源汽車工程中心、國家機動車檢測檢驗中心等。諸多先行先試的政策也率先在嘉定開展。這為車企研發提供了便利。

尤其在智能網聯車的測試方面,嘉定走得領先。攻關自動駕駛,測試場景是最重要的基礎條件。嘉定擁有工信部批準的國內首個“國家智能網聯汽車(上海)試點示范區”,2016年開放運營。作為自動駕駛汽車綜合性的測試場地,它在場景豐富、道路里程等方面均引領優勢。

當下,嘉定圍繞高級別自動駕駛最有可能的突破口Robotaxi(自動駕駛服務)場景上,已聚集了有百度、滴滴、小馬、享道出行、Autox、豐田等頭部企業。

不過,智能汽車的發展因素更為復雜。法律法規、技術路線、應用場景、研發成本等問題仍都處于“半未知”狀態,大規模商業化落地難以預測,使得嘉定新集聚的這批智能網聯車企業,還未能像一座汽車廠般,對地方產生明顯的經濟效能。

嘉定早年布局的其他前沿行業,也多少有類似情況。比如嘉定近年發展重點的“三港兩園”中,氫能港、新能港均主打能源技術創新。但在這個領域,尤其是氫能,能落地并規模化發展的東西比較有限。盡管,氫能在嘉定較早開始探索且已有一定規模,但它對地區綜合經濟的貢獻還未到收獲期。

說到底,研發驅動的發展模式,和技術轉移背景下制造驅動的發展模式已截然不同了。

當年,大眾來到上海嘉定合資建廠,技術路徑相對確定,嘉定工廠主要學習技術并生產,快速拉高產值。如今特斯拉來到臨港也是這樣,產值上升極快。而反觀研發創新、探索前沿行業,不僅投入回報的周期較長、并且不確定性很大。

智能化下半場,汽車制造的“后起之秀”臨港憑借浦東新區、自貿新片區的政策優勢,正在追趕。

4月17日,上海市首批智能網聯出租示范運營活動的正式啟動,嘉定區1076公里、臨港新片區498.7公里開放測試道路,同時對企業開放示范運營。

3月,浦東新區發布《上海市浦東新區促進無駕駛人智能網聯汽車創新應用規定實施細則》,表示智能網聯汽車企業可以在“車內不配備駕駛人和測試安全員”的情況下,在浦東新區特定區域進行測試、商業化運營等工作;且對交通保險、事故認定等做出明確規定。

浦東新區利用“立法權”率先發布地方規定,這可能推動位于浦東的臨港、金橋等地的智能車探索步伐走的更快。

在上海汽車制造產業版圖的更迭下,新老汽車制造開發區發展出各自的使命與階段。

產業集群之首的嘉定,脫下了土地成本優勢、空間優勢及最優政策扶持的“新開發區”的外套,但經過半個多世紀的積累,擁有了市場與人才的沉淀。

嘉定集聚汽車產業鏈相關企業4300多家,公共及企業研發平臺超200個,汽車人才7.25萬人。尤其,不少汽車人才、技術骨干已在嘉定安家扎根。這是作為新開發區域的臨港難以復刻的。

已然成熟的汽車工業基地,面臨的是如何利用市場、人才方面的深厚積淀,輔以適宜的引導政策,讓更多新技術、新方向碰撞、生長,實現地區經濟創新驅動的跨越,在行業變革中尋找新支柱,渡過區域汽車制造業產值、規上工業產值“膠著”的陣痛期。

承載大型制造項目的機會,更多落到臨港等城市新開發區域中。年輕的新開發區憑借區域優勢,政策東風與時代的垂青,在短時間內完成產值飛躍、區域產業鏈速成。如何實現產業沉淀,鉚足后勁,也值得期待。

當汽車制造之城由單中心演變為多極支撐,新版圖的浮現既意味著競爭與變化,也需要產業集群的協同與互補。

新開發區與成熟的開發區,各有各的階段和使命。承載著燃油車時代光榮與夢想的嘉定,摸索大象轉身與創新蝶變,抓住了“電車時代”制造機遇的臨港新片區,開始造車新故事。

—————————

當汽車產業進入“下半場”智能化,哪些城市會在智能汽車領域脫穎而出?

請繼續閱讀:《上海智能車開往新版圖②︱謀局智能汽車,城市們如何突圍?》

而當汽車行業擁抱新時代,進入下半場“智能化”。智能汽車的發展因素卻更為復雜,法律法規、技術路線、應用場景、研發成本等問題仍都處于“半未知”狀態。熱風口之下,仍需冷思考。

請繼續閱讀:《上海智能車開往新版圖③︱智能網聯車的三個難題》

設計 白浪

--------------

澎湃城市報告,一份有用的政商決策參考。

由澎湃研究所團隊主理,真問題,深研究。用“腳力”做調研,用“腦力”想問題,用“筆力”寫報告。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司