- +1

正在消失|物性與文學性

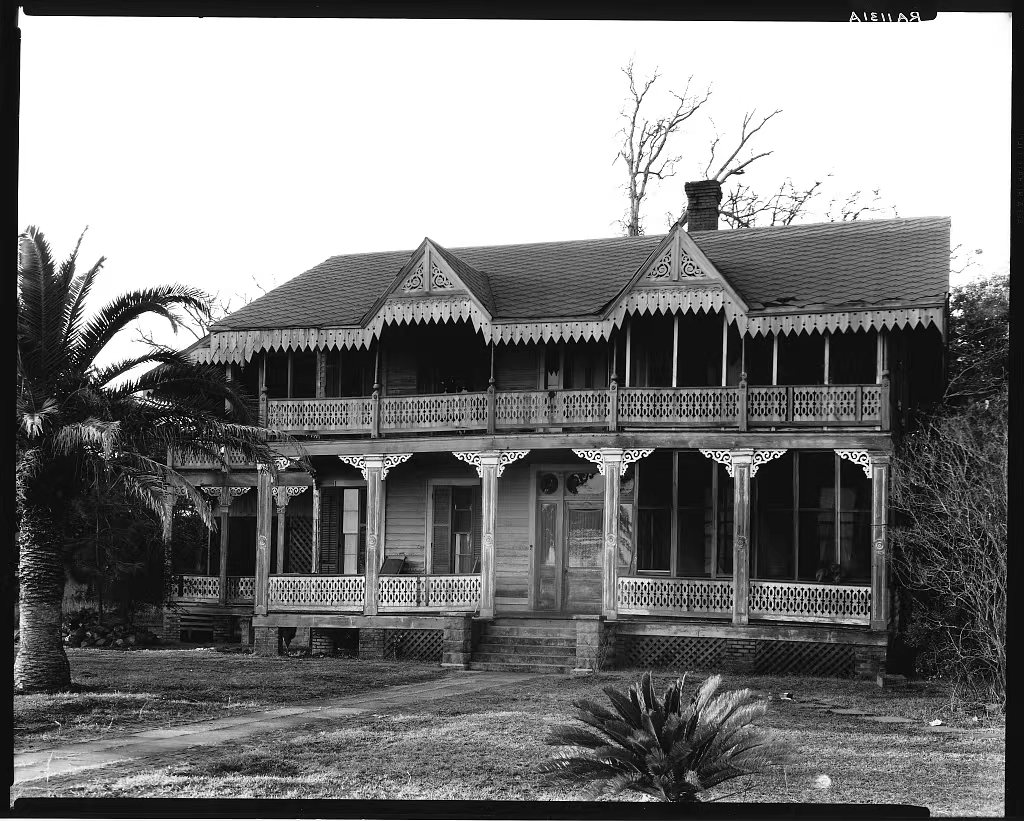

Victorian cottage. Waveland, Mississippi,1936

1933年

富蘭克林·羅斯福就任美國總統;

沃克·埃文斯籌劃各種電影拍攝計劃(但無一實現);

1934年

埃文斯赴弗羅里達暫住;

在《財富》雜志發表作品,其中一次是為作家詹姆斯·阿吉的作品插圖;

1935年

第一次南方之行,赴新奧爾良調查種植園時代的建筑遺存;

進入羅斯福的新政機構農業部“重新安置管理委員會”(簡稱RA,即后來的農業安全管理局FSA),并為該機構拍照。這些照片的用途,主要是向美國公眾推銷和維護羅斯福新政的公共形象。RA為埃文斯提供設備、膠卷和經費,作為回報,埃文斯拍攝的照片,所有權歸美國政府所有。他的第一個項目是去西弗吉尼亞和賓夕法尼亞的煤礦區拍攝,蕭條深刻影響了這一地區的經濟。經濟學家R. E. 斯特萊克負責農業部新政機構的歷史檔案部門,對攝影這種媒介十分關注,陸續聘用許多攝影師為自己工作。埃文斯為其他攝影師設立了照片可能達到的藝術標準;

年底,埃文斯進行第二次南方之行(從華盛頓到新奧爾良);

1936年

埃文斯從新奧爾良驅車北返,沿途拍照,第二年4月才抵達華盛頓,在路上共一年兩個月之久;

1937年

夏天,與詹姆斯·阿吉前往南方報道棉花種植區點濃的經濟困境。這是RA與亨利·魯斯的《財富》雜志達成的一項協議。根據協議,埃文斯的底片歸美國政府所有,但《財富》雜志有優先發表權。工作期間的費用由雜志支付;

這年秋天,埃文斯嘗試在馬里蘭州為一個新政項目拍攝一部電影,但以失敗告終。他拍攝電影的愿望,因Pual Strand的電影《開墾平原的犁》取得成功而更加強烈,但埃文斯始終不能或不愿掌握電影敘事的基本原則;

年底,埃文斯完成了棉農照片項目的編輯(貼在兩個活頁本上)。他也曾和詹姆斯·阿吉探討能不能把這個題材拍成電影,同樣沒有成功;

1938年

與作家埃德溫·洛克去阿肯色州和田納西州報道洪災。這次任務結束后,RA要求埃文斯離職,令他深感震驚。他為RA拍攝照片時,基本上在每個場景都會多拍一張,并將這張底片留給自己。這是他對獨立性極度珍視的體現,也表現出他的道德觀念:他不屬于任何機構,不管這些機構本身的使命是什么,對埃文斯來說,它們的主要價值只是為自己提供旅行和拍攝資助而已;

被解聘后,埃文斯與詹姆斯·阿吉參加了一次《財富》雜志的報道,游輪將他們帶到古巴,一天后又返回美國;

古根海姆基金會拒絕了埃文斯和詹姆斯·阿吉分別提交的資助申請;

MoMA決定為埃文斯舉辦一次作品展覽,包括100張照片。展覽名為“美國影像”,從9月27日持續到10月18日,隨后在美國各地舉行巡展。這是該機構歷史上第一次舉辦個人影展,表現出這家由洛克菲勒家族支持的機構在其成立10周年后,嘗試在不確定中引導美國文化的野心與努力;

冬天,埃文斯在學生、助手和合作伙伴海倫·萊維特陪同下,拍攝了紐約地鐵乘客。拍攝方式非常奇特——將相機隱藏在大衣內,鏡頭從兩顆紐扣之間露出,通過一根藏在大衣袖子里的快門線操作快門。這種拍攝方式與此前10年他用大型相機拍攝的方式正好相反;

這一年,埃文斯同時和四個女人交往,其中三個是有夫之婦,包括詹姆斯·阿吉的妻子;

1939年

MoMA新館落成,納爾遜·洛克菲勒走上前臺,執掌該機構。新館開幕展覽中有包括埃文斯在內的七名攝影師作品。幾名因沒有受到邀請而偽造邀請函并奚落洛克菲勒家族的職員在開幕式后立刻遭解聘;

紐約舉行世界博覽會;

二戰爆發;

詹姆斯·阿吉完成關于阿拉巴馬州棉農的書稿《讓我們贊美偉大的人》(Let Us Now Praise Famous People)并交給出版社。埃文斯選擇了30張照片并負責監督制版和印刷。這本書最后未能按約出版。埃文斯再次申請古根海姆基金會資助;

1940年

埃文斯獲得古根海姆基金會資助;

開始編輯在紐約地鐵中拍攝的乘客照片;

1941年

古根海姆基金會同意延長對埃文斯的資助;

埃文斯赴弗羅里達為一本關于當地自然史和早期歷史的著作拍攝插圖照片;

7月,Let Us Now Praise Famous People更換出版商后正式出版;

珍珠港事件爆發,美國參加“二戰”;

埃文斯與簡·史密斯結婚;

1943年

成為《時代》周刊臨時編輯,先后負責撰寫電影評論和藝術評論;

1945年

8月,第二次世界大戰結束。埃文斯離開《時代》周刊,轉任《財富》雜志攝影師,并在這個職位上一直工作到1965年5月31日。

Scott's Run mining camps near Morgantown, West Virginia. Domestic interior. Shack at Osage 193507

1930年代的10年,在攝影史上是一個漫長的轉折,很多事情都發生在這個年代,最終影響到數十年之后。沃克·埃文斯對攝影史的影響力也是在這10年中建立起來的——以一種背道而馳的方式。

富蘭克林·羅斯福總統的新政機構,農業部重新安置委員會的歷史檔案中,幾乎所有照片都是小型相機拍攝的,但沃克·埃文斯選擇用8*10大型相機。這種相機不僅使他在工作方式上迥異于其他人,也影響到他看待世界的角度和與他人的關系。他同時訂購了一臺徠卡相機用于抓拍,但直到1940年代,才開始認真考慮小相機及其隱蔽性對拍照過程和視覺特征的影響。

在工具和技術的選擇上,沃克·埃文斯不是被動的。在一個技術和工具日益豐富復雜的時期,隨著選擇增多,拍照越發從具身性過程變成了具身的反身性過程。技術、身體和文化的互動模式已經發生了根本變化,但在這類三角形模型中,大多數人順應其中支配性最強的因素,并服從這一因素對身體和其余因素的塑造。支配性最強的因素不一定是技術——盡管技術的支配強度在現代社會的確不斷增加,但某些文化因素也可能導致人們拒絕新技術,哪怕這種技術能夠改善他們的生活。總體來說,身體才是技術和文化爭相塑造的對象。身體卓越的適應能力不但是人類作為物種演化過程的關鍵因素,也給作為權力結構外顯的文化和社會機制演化提供了可能性。文化和社會機制演化與技術演化互相滲透,歸根結底,二者都要通過對身體的塑造才能持續進行下去。在這種情境下,選擇工具和技術,就成了文化實踐的核心。

Circus poster. Alabama193512

埃文斯對大型相機的選擇,部分是出于技術上的原因,部分是出于文化上的原因。大型相機的結構便于在拍攝建筑時消除透視變形,大型相機的鏡頭和底片可以保留更多清晰的細節,這將為使用和解讀照片提供更多可能性。

在埃文斯的拍攝對象中,建筑十分重要。從古希臘時代開始,建筑就在西方視覺文化中占據核心位置。與繪畫和雕塑不同,作為視覺藝術的建筑同時是其他視覺藝術再現的傳統題材,而攝影是再現建筑的最佳媒介,它不但可以保存建筑的整體視覺特征,還能夠通過特寫鏡頭再現其細節,同時保持一種工程學意義上的準確。

建筑攝影是埃文斯進入藝術界的門票。通過拍攝布魯克林大橋和新英格蘭地區的19世紀維多利亞式建筑,他得以進入一個由美國富家子弟的藝術口味定義的精英藝術圈子。這個精英藝術圈子對視覺文化的題材有時代性的偏好,其中包含了一種對19世紀美國生活方式的感傷的鄉愁情緒。鍍金時代徹底改變了美國人的價值觀念,讓東海岸那些古老家族的社會地位下降,同時興起的是以金融、廣告和大規模日用品制造業為核心的現代都市消費文化。這種都市消費文化在經濟上充滿活力,但擁擠、躁動、粗糙。新興大資產階級的子弟,特別是活躍的女性,轉而對19世紀歐洲和美國清教徒文化懷有浪漫想象。

通過對大學、博物館、文學雜志和研究機構的大量捐贈,在第二次工業革命中暴富的美國家族中,出現了很多藝術贊助人。不斷涌現出來的基金會尋找藝術家,埃文斯并不是其中的明星,但的確已經躋身其中。在運用攝影這種工具服務于藝術目標方面,他已經是眾所周知的藝術家——如果說攝影還不能稱之為一種藝術,埃文斯可以用自己的方式證明,這是一條有希望的路。他覺得自己有權利像藝術家那樣思考、工作和生活。

對嚴肅文學(特別是法國文學)與通俗文學(特別是美國的媒體文學)之間的優劣,埃文斯持斬釘截鐵的斷然態度,在攝影不成比例地轉向新聞報道的進程中,埃文斯意識到,有必要從一切方面凸顯自己工作的藝術性質。照片的視覺特征和拍攝過程都應該是非實用的,他應該擁有一個與其他同事區別的頭銜,他應該不受截稿日期、編輯意圖和財務預算的限制,他應該控制照片的使用——從洗印到排版到印刷,當然也包括展覽中的每一個細節。對埃文斯服務的機構而言,他的拖沓(或者說“慢”)、他對上司和同事的輕視,他在某些細節問題上對苛刻標準的堅持,以及他的昂貴,都是眾所周知的。

但埃文斯真正抗拒得最多的是關于攝影的流行的觀念。大多數人希望照片為文字敘事服務,少數人則希望照片像文字那樣敘事。這兩種觀念均非美國特有,但在20世紀初美國快速發展的大眾傳媒文化中,它們發展得最為系統成熟。埃文斯一生中感受和面對的敵意,主要來自于這種大眾傳媒文化及其攝影觀念。在1960年代中期進入耶魯大學任教之前,埃文斯一直在為傳媒業服務。他的孤高愈發顯示出他的格格不入:他無法有效地將自己與環境相區別,而與環境相區別,是埃文斯畢生追求的目標。

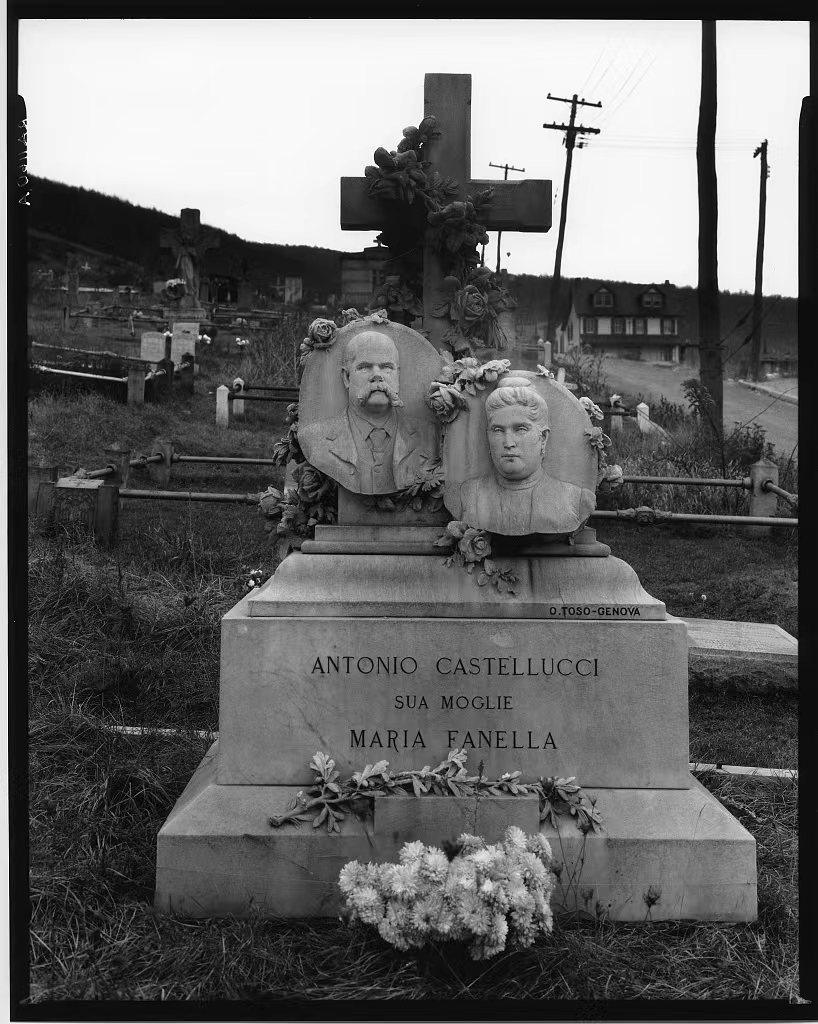

Gravestone in Bethlehem graveyard. Pennsylvania,1935

埃文斯對戲劇性缺乏興趣(有時我們能感受到埃文斯對戲劇性的恐懼),不僅是性格使然,也是品味使然。這種戲劇性,也即用照片召喚受眾的情感共鳴,讓他們對敘事主題產生認同,是埃文斯在新政機構和媒體的同事們的主要追求。相比之下,埃文斯的作品,有些是無主題的,有些是多主題的,總體來講是曖昧的,缺少政治上的嚴肅性,在道德上是世故而絕非單純的。埃文斯和拍攝對象保持相當遠的距離,對新聞攝影師而言,這種距離幾乎是不正當的。埃文斯的工作是智性的,盡管有時候他也會用照片進行某種象征主義敘事,但這純粹取決于照片使用的語境。他對敘事及其目標的態度游移不定。有時候,他意識到拍照和照片的傳播意味著某種道德責任,但當他嘗試像其他人那樣,利用照片來構建時空一致性或因果關系時,又會本能地被一些無關緊要的物質細節所吸引(埃文斯不但拍攝而且收藏它們,藏品中包括許多門把手)。這些物質細節,是一般人在日常生活中習以為常從而完全無視的,但一旦被拍成照片,它們又令人印象深刻,由此構成埃文斯作品中非常突出的一個特征。事實證明,照片對這些物質細節的再現,有一種超越時間的魅力。盡管它們指向不定,但似乎又無所不包,令人想到普魯斯特的小說——沒有明確的主題,沒有明確的情節,充滿細節,一個接一個細節纏繞在一起,心靈與物質無法區分。

因為攝影,物透過物存在于另一種物之中。這種存在,比任何文字更具有物的特征,又比繪畫更受限于其他作為情境存在的物。物性,與拉康所說的語言一樣,都是人在建立主體性的過程中無法逃避的大它者(the Other):它們塑造人,限制人,但又給人建立自我意識的機會和工具。但埃文斯在攝影中孜孜以求的文學性到底是什么?他在兩種媒介中是否真的體會到一種無法分離的相似?或許,埃文斯只是將不成功的文學生涯中體驗到的受挫情節,投射在另一個他自覺相對成功的領域?又或者,關于攝影,埃文斯想要說的東西,不以一種更加古老的傳統進行比喻就無法自立?文學會不會只是一種托辭,僅僅是埃文斯對向來以繪畫比擬攝影的評論話語的刻意疏離?他的話語策略,一貫是疏離主流而另辟蹊徑的。

這個話題過于復雜。1938年MoMA為埃文斯舉辦個人展覽時,他最早的合作者林肯·科爾斯坦(因引入俄羅斯的芭蕾舞藝術成為美國藝術界名人),為展覽撰寫長篇評論,一再將埃文斯的照片與現代小說和詩歌進行比較。這篇文章不僅極大滿足了埃文斯的虛榮心,也向他提出了許多問題。長期以來,正是在與作家的合作和對抗中,埃文斯逐漸形成了自己的生活態度和視覺風格。這些作家,不管是林肯·科爾斯坦,還是詹姆斯·阿吉,一方面想讓埃文斯的照片為自己的敘事目標服務,另一方面,他們都意識到,照片——至少是沃克·埃文斯的照片,揭示了一些別的東西,顯示出一種與文字無關的可能性。對這種可能性的性質,他們的感受是模糊的,事實上,至今也無人能夠用語言講清,但是,他們的感受很可能是對的。這一可能性與文學有關,介乎小說與詩歌之間,在文字的傳統之外,同時區別于世界上大多數照片。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司