- +1

洞鑒|芒福德《城市發展史》:向生活的意義中追溯城市功能

“隨著機器與電腦自動化的發展,人類是否會最終龜縮于‘自動化’的天堂里,而城市是否將縮小到一個地下控制中心的規模?”這是劉易斯·芒福德在《城市發展史》里提出的一個深刻問題。倘若這一前景果真實現,那么渴望發展的豐富人性,是否會湮滅在由人發明的各種自動化力量之中,進而使人喪失情感、同情心、創造精神,直至最后喪失思想意識呢?

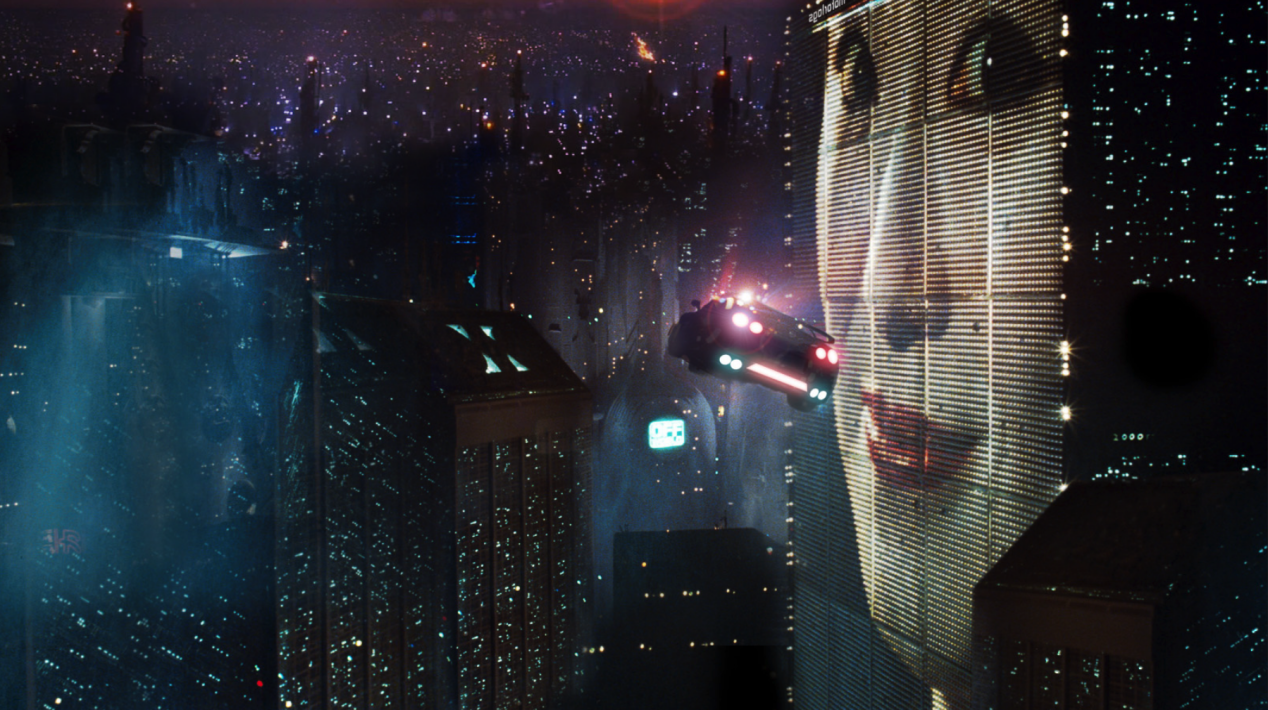

這些不僅是芒福德心里的天問;在其它地方,各種反烏托邦的文學作品里,賽博朋克的電影中,都能瞥見這些問題的影子。

賽博朋克電影鼻祖《銀翼殺手》(1982年),展現了徹底人工化與自動化的城市景觀。

那么,城市對人而言,究竟意味著什么?城市是否會消失?或者說,是否會成為人性的道德與美善得以充分發展的空間?

“有沒有一種切實可行的選擇:建設一種沒有內部矛盾、完全能以豐富、促進人類發展的新型城市,是否有可能?”這一連串彼此相關的大問題,背后透露出一個最基本的研究任務。在芒福德看來,就是要在城市演變歷史里,發現其中蘊含的基本功能與意義,它們構成了城市的本質所在。

芒福德在《城市發展史》里講到:“遠在我們如今可以稱之為城市的任何形式都還沒有產生的時代,城市的某些功能可能就已經在發生和發揮了。”它們蘊含在城市產生之前的聚落。其中,兩個最原始的功能,在城市形成過程中發揮著最重要的作用,分別是“磁體”和“容器”。那么,在芒福德看來,這兩種功能究竟具有怎樣的意義?

磁體的產生

芒福德認為,移動和定居是生物最基本的兩種需求,它們都關乎安全性的獲得,也是人類的基本特性。而在定居地繁衍生息,則是比安全本身更有意義的生命追求。由此,繁衍基地就成為人類最早的永久性聚落的雛形,即村落。隨著防御需求增強,具有封閉性防御功能的城鎮遂產生。比如,在漢字“鎮”最早的篆文里,“真”部有“填”和“定位”之意,而“金”字旁則有防御之意。

盡管上述含義與鳥兒筑巢有異曲同工之處,但芒福德認為,人類最原始的城市社區,與其他動物最先進的集體居住地之間,依然存在天壤之別。其核心區別在于:人類尤其關心死者的安葬,表現為對安葬形式的精心安排上,由此可見人類對死亡現象的虔誠觀念和憂懼心理。

不得不說,城市的起源和人類的宗教性密不可分。宗教性促使人類的聚集地永久固定在某一處。首先獲得永久固定居住地的是死去的人,如此,死者比活人獲得了更高的特權。比如,一個墓穴、一座墳丘或集體安葬的古冢,都成為活著的人時常回來舉行祭奠儀式的地標。因此,芒福德斷言:“從某種意義上說,死人城市確實是每個活人城市的先驅和前身,幾乎是活人城市形成的核心。”

這樣的功能和意義,在后來世界級古文明的大型城市里得到充分體現和印證。比如,人文主義地理學家段義孚指出,古埃及的城鎮由易腐爛的材料建造而成,民居乃至宮殿都由軟泥、木頭修建,而唯獨用于喪葬紀念意義的建筑,如金字塔、廟宇和陵墓由石頭建造。前者——活人的住地意味著易朽,后者——死者的居所代表著永恒。這樣一些儀式中心,同時兼具了后來的城市所具有的社會性和宗教性。

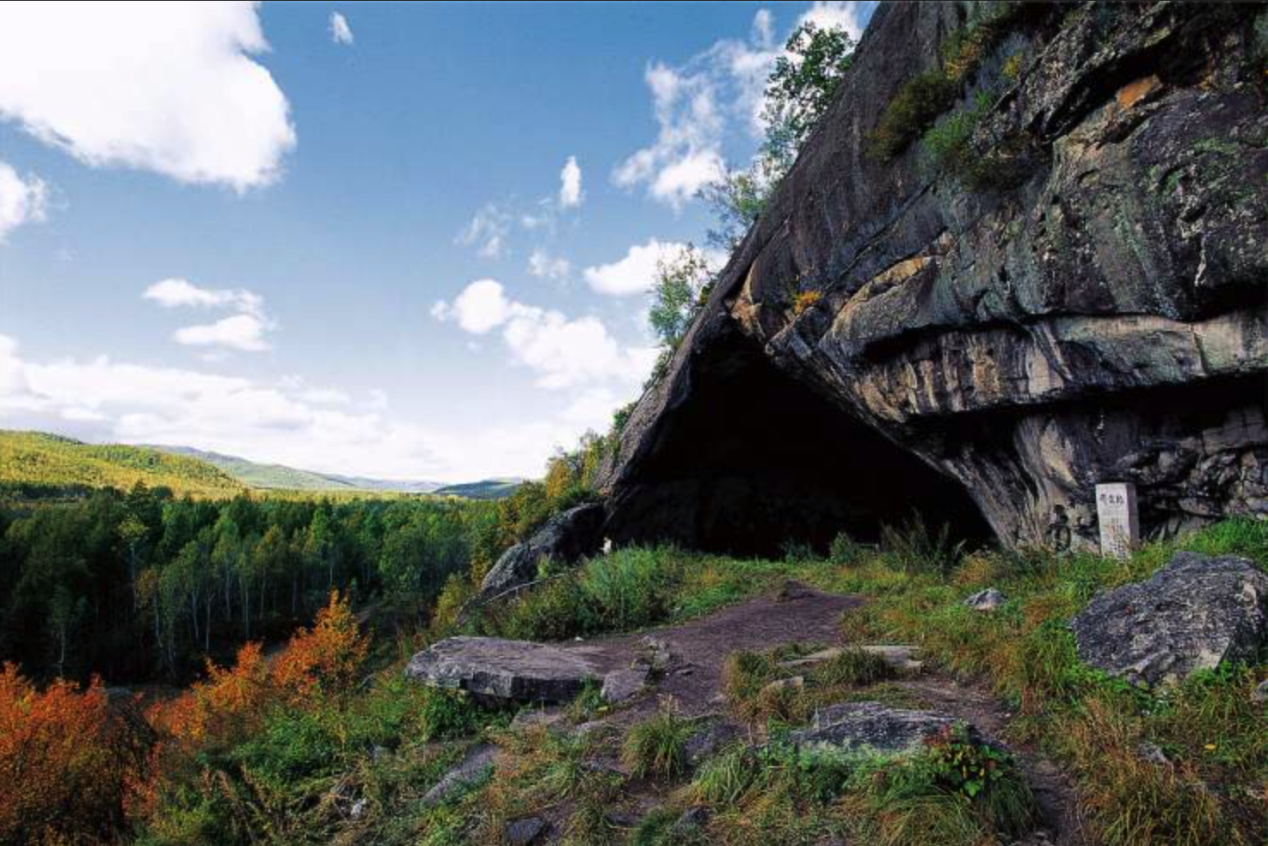

舊石器時代還有另一個突出的儀式性地點,在城市產生之前,就具有了城市的社會性與宗教性,那就是巖洞。換言之,巖洞是另一個古人類定期探訪的固定地點。比如,在中國,位于大興安嶺的嘎仙洞,是建立北魏王朝的鮮卑人常年往返朝拜的一座巖洞。鮮卑人前后在大同、洛陽修建了偉大的都城,為后人留下了云岡石窟、龍門石窟等燦爛的文化遺產,而其重要的文化基石源于嘎仙洞承載的社會性與宗教性。

大興安嶺,嘎仙洞。

2016年冬,山西大同,云岡石窟。澎湃新聞記者 周平浪 圖

正如芒福德指出,巖洞的功能并不在于提供居住地,而是充分承載藝術和禮俗活動。這些活動乃至最原始的形式,并未隨著時代消亡,反而傳入后世的城市。他舉例說,阿里埃日的“三兄弟巖洞”壁畫里的男巫祭祀,后來一直延續到英國公元7世紀的元月朔日的儀式里。因此,巖洞禮儀承載的社會性與宗教性形成了兩股推力,彼此協同作用,最終使城市出現。也如段義孚所言,城市形成的核心社會要素——中央官僚的運作需要宗教來協調:“權力是通過對合法性符號的承認來運作的,祭司就是一種具有效力的符號。”

在這些儀式中心,人類逐漸形成更豐富的生活聯系。比如,食物有所增加,產生了各種形象化的精神活動和藝術活動,也增加了享樂。這些都表達出人們對更有意義且美好的生活的向往。芒福德認為,這便是后來亞里士多德在《政治篇》里描述的理想生活的成胚時期,也是烏托邦的第一次閃現。

舊石器時代的很多圣地,都是神圣含義和權力象征的結合,能把人群從遙遠的地方吸引到它們所在的領地范圍內。這些圣地可以是巨巖、樹叢、圣井等。就像索福克勒斯的悲劇《俄狄浦斯在科羅諾斯》中講到的雅典城附近的圣林。這些固定的地標把有共同的祭祀禮俗或宗教信仰的人們,定期聚在一起。不僅是雅典,還有麥加、羅馬、耶路撒冷、北京、京都等古城,都仍然紀念著這些原始的目的。

芒福德總結道:這些圣地“不僅同生存有關,它們還關系到一種更有價值、更有意義的生活,表明人類這時已經意識到并開始考慮過去和未來,已經察覺到并開始憂懼性生育之謎,死亡之謎,想知道死亡以后是個什么境界。隨著城市的逐步進化成形,其內容也日益豐富起來,但上述這些核心因素卻始終是城市存在的依據,……后世一系列的城市組織形式,從廟宇到天文觀測,從劇場到大學,都發端于先古時代人類圍繞著古冢或巖畫,圍繞著某處巨巖或圣樹叢舉行的那些古老集會之中。”

所以,遠在城市的復雜形式出現之前,城市的功能和意義已然存在于這些原始的結構之中。它們首先像“磁體”一樣,把人們定期聚集起來,成為各方人口朝覲的目標,之后才逐漸產生出了“容器”的功能。

城市的起源乃從“磁體”到“容器”。這一洞察,無疑給予我們最直接的啟發,即,“磁體”是較“容器”而言更原初且更本質的功能。因而,從芒福德的人文主義視角中,可以看出,磁體功能的產生與營造,似乎與城市的物質建筑不存在直接關系(盡管彼此促進),反而與城市居民的精神信仰與文化生活密切關聯。那么,相對物質層面的建設,一座城市的維續與發展,是否更應注重精神文化的營造?

2022年4月,黑澤明畫展在重慶悅來美術館舉辦。高端精神文化的營造是現代城市磁體功能得以生成的重要源泉。

容器的形成

如果說,舊石器時代圣地的“磁體”功能是形成后來城市的最原初功能,那么新石器時代則出現了城市的“容器”功能,它體現在人類的村莊里。

新石器時代的突出貢獻在于,人類對自然生長物不再是簡單取樣和試驗,而是進行有鑒別的揀選和培育,其達到的水平連后世種植的重要作物、養殖的重要家畜,都沒有超出新石器時代社區的水平。為了飼養和繁育,女性的地位變得崇高起來,由此開啟了一次以女性地位為中心的性別革命。芒福德說:“從新出現的村莊聚落中心,到房舍的地基,以至于墓穴中,到處都留下了‘母親家園’的印記。……就形式而言,村莊也是女人的創造,因為不論村莊有什么其它的功能,它首先是養育幼兒的一個集體性巢穴。”

由于以女性為中心的養育勞動,才使得人口規模逐漸擴大,農業和畜牧業才得以發展。這兩個因素正是后來出現城市生活的先決條件。芒福德說:“庇護、容受、包含、養育,這些都是女人特有的功能,而這些功能在原始村莊的每個部分表現為各種不同的構造形式:房舍、爐灶、畜棚、箱匣、水槽、地窖、谷倉等;這些東西后來延傳給城市,形成了城墻、壕塹,以及從前庭到修道院的各種內部空間形式。房舍、村莊甚至最后到城鎮本身,乃是女人的放大。”

芒福德認為,從精神分析角度看,圓形的建筑與城市往往體現出母性特點,“就像希臘神話中所講的那只最原始的飯碗一樣,是依照阿芙羅戴特的乳房取型塑成的。”圓形的城市在古代社會普遍存在,如最早的羅馬城、埃克巴坦那城、亞特蘭蒂斯城、老巴格達城、中世紀的城市設計、文藝復興的城市設計“斯福欽達”,等等。它們都如同母親的意象,將人口懷抱在自身范圍內,給予保護和養育。

修建于1593年,位于意大利邊境的圓形城市帕爾馬諾瓦,是文藝復興圓形城市設計的實踐典范。

所以,新石器時代村莊的“容器”功能最終化入城市,母親般的意象也賦予了城市。即便今天,這種護衛和養育的溫暖意蘊,已在現代城市里基本消亡,但至少,人們仍期待在家里或社區里體會到其中些許殘存。

由此,芒福德道出了發人深省的觀點:“當這種親切、明顯的社區不再是一個……有共同憂慮的團體時,‘我們’這一概念就將變為無數個‘我’構成的烏合之眾。……但城市正是吸收了這些村莊習俗,它才形成了自身強大的活力和愛撫養育功能;正是在這樣的基礎上,人類的進一步發展才成為可能。……而失去自己社區的認同和母愛,年輕人會變得沒有道德,甚至他們身上那種能以使之充分人性化的能力都會消失。”

柯布西耶的光明城市,上世紀六七十年代逐漸被西方社會拋棄。

結語

“磁體”和“容器”這兩種功能缺一不可,它們作為城市出現前的兩條功能線索,分別蘊含在圣地和村莊里,最終匯入城市之中。“磁體”功能讓人體驗到城市的神圣與超驗性,是人類精神升華的核心場所之所在;而“容器”功能則讓人體驗到城市的溫暖與保育,是人類滿足基本安全與人情溫暖之需求的所在。

芒福德始終立足于人的需求、情感、理想與信仰,去闡發城市的基本功能與意義,給當今城市規劃設計與管理者諸多啟發。但作為規劃師和居民,我們親身經歷了各種城市規劃的理論與實踐——田園城市、光明城市、廣畝城市、有機城市,雅各布斯的多樣性,以及泛濫全球的紳士化(gentrification)運動,等等——還是否依然能回到原點,去看見最基本的一個現實:城市始終是人自己的,人才是城市的核心,城市承載著人的思想、精神、情感和信仰?當我們縱觀城市歷史時,一個問題又赫然出現于眼前,那就是,城市究竟屬于少數精英或英雄人士,還是屬于大多數平民百姓?誰才是城市的主導者?誰才能給予人們精神的升華,且提供基本的安全與養育?

(作者劉蘇系西南大學地理科學學院講師、西方馬克思主義研究所研究員)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司