- +1

全球城市策略|關注因戰爭而受難,為生存而努力的女性

今年2月初,澎湃新聞私家歷史刊發了一則題為《消失的“茶妹”與沉默的盛世:清代重慶一樁拐賣婦人案件》的文章,從一頁清代狀紙,抽絲剝繭,得出了一位因大小金川戰爭而流離失所輾轉被販賣到重慶城的女子的悲慘故事。這樣的剖析,甚少得見,我被作者的視角和細密呈現的大背景之下的無名女性的命運所深深震撼。

在歷史敘事之中,與戰爭關聯的近乎全是男人的姓名,女人寥寥可數。然而古今中外,戰爭一直與人類相伴。真實的戰爭中,數不勝數的普通女性,絕無可能置身事外。婦女作為平民,并沒有自衛手段,加之性別因素,會遭受更為深刻的戰爭之苦,包括死亡、遭受性虐待和酷刑,以及失去親人、家園和社區。此外,她們還會受到戰爭后果的結構性不利影響,更為綿延持久,波及眾多。

戰爭之中,女性在哪里?承受何種影響?做出何種響應?美國舊金山大學的Annick T R Wibben和Jennifer Turpin二位研究者于2008年發表的一篇標題為《女性與戰爭》的論文,就上述問題提供了一個全方位的視角和分析。本文基于這篇論文的框架,結合眼下俄烏戰爭的女性境況展開。在這個女性的節日,為正在遭受戰爭苦難的女性同胞們致以支持和關切,并期待戰爭盡快結束,重歸和平。

覆巢之下,安有完卵:女性因戰爭直接死亡

20世紀因戰爭致死的女性人數為1.04億,比1500-1900年所有戰爭致死總人數的3/4還要多。“現代戰爭則是信息化戰爭,更加注重于一個國家科學技術和國家經濟狀況以及軍事實力的比拼,多為遠程戰爭,不需有太多的流血、犧牲,便可摧毀敵方。”——這樣的說法看起來并不可信。

為何20世紀戰爭傷亡如此之大?因為高空轟炸、威力更大的炸彈和全民戰爭的戰略,使得平民與軍人混淆,致使平民也成為戰爭打擊目標。有人認為,戰爭中平民女性和孩子傷亡占大多數,而實際情況是,適齡男性被視為部隊的補充力量,所以更易受到攻擊,因而平民男性傷亡占多。

另一方面,因戰爭導致的女性傷亡,并非隨機分布。1960年代以來,大多數戰爭發生在欠發達地區。因此,貧窮國家和地區的女性更可能遭受戰爭和顛沛流離的苦痛;而就同一國家和地區的女性而言,其在戰爭中的脆弱性,則受到家庭社會背景、經濟狀況、種族或民族身份等因素影響。

大轟炸后的 德累斯頓

自此以后,成為難民:女性因戰爭流離失所

歷經艱辛,從戰火中逃離的女人,生活會容易嗎?戰爭中,許多難民婦女已成寡婦,或與配偶和其他家人離散。在顛沛流離中,她們成為孩子的唯一看護人,不僅要為自己和孩子尋得食物、安全和住所,還要為孩子尋求醫療保健和教育。即使與男性家人一同逃離,因男人常被視為可能參戰人員而成為打擊對象,女性就得冒著生命風險外出,例如取水拾柴。而難民營在布局和流程上,甚少對女性的需求和顧慮加以考慮。難民女性不知曉自己的權利,維持生計也格外艱辛,讓自身置于危險境地。

入境波蘭的烏克蘭難民女性。人民視覺 圖

然而,流離失所的婦女,在經濟中發揮著核心作用,更探索出一套締造和平的生存戰略和技術。比如,在芝加哥,一群移民和難民女性組成了制衣合作社,并把一棟舊郵局建筑改造為工作間和社區活動中心。在紐約,因戰爭逃離伊朗的難民婦女成為“廚房聯盟”的導師,“找到共同點,不會自建藩籬,以鄰為壑。這正是廚房聯盟這一組織的目標。讓來自世界各地的移民提供烹飪講習班,讓居住在紐約的人們接觸到不同文化背景移民的美食。”這樣搭建跨文化聯系和理解的橋梁,增加學習傳統烹飪技藝的機會,并為移民和難民提供所需的就業機會和培訓。在阿爾巴尼亞,女性動員大眾參與聯合國“以武器換發展”(收集輕型武器,支持當地的發展活動)項目。當然,也有許多證據表明,女性參與對解決沖突至關重要,而事實上婦女在社會中缺乏決策權。

難民Asma給孩子們閱讀,她16歲結婚,和丈夫及兩個孩子從敘利亞逃到約旦的難民營。

戰爭期間針對女性的暴力

難民營地警衛對婦女和女孩的性侵犯是不容忽視的問題。近年來,維和人員和援助人員參與建立賣淫網絡、販賣婦女和制作色情制品一類事件,頻頻曝光。落腳在難民安置點以及新居住社區的婦女和女孩,也常遭受性虐待、綁架和強迫賣淫。

當地時間2012年7月11日,索馬里摩加迪沙,學習制作低耗能爐子的Aisha表示,在她們出外收集柴火的時候,能夠看到很多人被強奸,被打。

另一方面,戰爭期間,針對女性的家庭暴力也在增加。貝爾格萊德一家關注家庭暴力的機構新近研究發現,在戰時兒子對母親施暴的數量增加;涉及武器的襲擊數量增加;種族不同的婚姻中丈夫對妻子的暴力行為增加;從戰場返回的男性飲酒量增加;以及經濟拮據(尤其是難民身份男性)導致毆打妻子和婚內強奸數量增加。有若干因素與之相關。首先,戰時武器大量涌入社會,往往不受控制也做不到僅限戰場使用,這會增加暴力的可能性和致命性。其次,參戰士兵受到戰斗經歷影響,可能會沮喪、緊張、焦慮和好斗,妻子或女兒就成為這類情緒的受害者。

此外,難民女性即便未來在安置國家結婚,面臨家暴的可能性也會增加。沒有合法身份的移民或難民,逃離家之后,在公共社會無法立足;即使取得合法身份,但如果這取決于婚姻關系,那么她們逃離家庭后,也會立即淪為非法者。

女性承受因戰爭失去家人的悲慟和無依無靠的后果

失去家庭成員,對男人和女人而言都是痛苦的事。但女性因其家庭角色和母親身份,承受著更為艱難的苦痛。戰時宣傳常呼吁,婦女在戰時放棄兒子,并以兒子的兵役為榮。許多母親響應了這一呼吁,但絕無可能不為失去孩子而悲慟。正是這樣的母親立場,使得女性天生反戰,熱愛和平。

對女性來說,失去丈夫和兒子,不僅意味著情感上的損失,還可能意味著失去經濟支持和社會合法性。這些婦女可能會因在戰爭中失去丈夫和兒子而陷入貧窮境地和無家可歸。

Taqiah Ali Mansour,45歲,來自也門塔伊茲,流落在也門薩那Khamer國內難民營,丈夫在回家路上被殺。

失去工作、社區和社會結構

戰爭摧毀經濟基礎設施時,原本有能力在外工作的婦女可能會失去工作。當代軍隊以全面戰爭為戰略,工廠、醫院、辦公樓、農田和平民社區都會成為打擊目標。在家庭和社區中,女性扮演照顧者的角色,因此經濟的破壞,對女性帶來巨大影響。在食物短缺的情況下,女性會放棄食物,讓自己的孩子有東西吃。她們需要在戰爭的逆境中下努力養活孩子,還要在醫院、藥品和潔凈的水都不能保障的情況下照顧受傷的幸存者。

與可以前往遠方謀生的男性不同,女性的社會流動性受到限制。她們更有可能與歷經戰火摧殘的當地社區捆綁在一起。

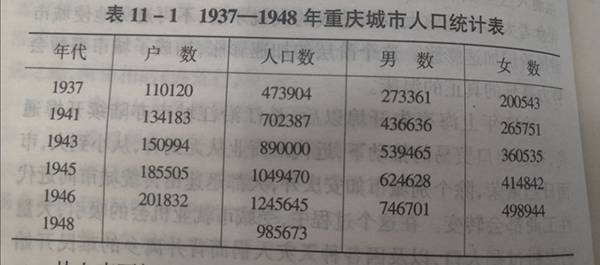

重慶1937-1948年人口變化。因抗戰爆發,重慶成為大后方和陪都,有大量外來人口涌入,值得注意的是外來人口中男女比例大約為2:1,表明男人比女人更有能力從戰區遷移到相對安全的大后方。(圖片來自《長江沿江城市與中國近代化》,上海人民出版社)

婦女承擔戰后重建重任

戰爭傷亡,男性居多。以二戰后的德國為例。戰爭不僅毀滅了德國很多城市,而且使很多青壯年德國男性喪生或淪為戰俘。在20歲到29歲的年輕勞動力中,女性比例高達63%,她們承擔起戰后重建工作。首要任務是清理瓦礫廢墟。4億立方米的廢墟清理實在是艱難的任務。德國新政府發布命令,要求15-50歲的女性必須參加這場義務勞動,家里有小孩的也不例外。老年婦女也紛紛主動加入,不到兩個月,堆積如山的廢墟瓦礫就被清除了,堪稱奇跡,令人敬佩不已。

當然,戰后重建中,女性迸發出的能力,讓相夫教子的傳統身份得到顛覆。大批曾經賦閑在家的女性響應政策,涌入勞動力市場,杰出女性不斷涌現。面對國破家亡的惡劣環境,德國女人用自己的雙手改變了德國的歷史,拯救了岌岌可危的家園,同時也完成了自我解放。(參考文獻:向珊. 女性撐起戰后德國半邊天[J]. 大科技(百科新說), 2012, 000(003):61-62.)

戰后柏林婦女清理廢墟。圖片來自網絡

值得一提的是,盡管戰爭的破壞性越來越大,但大量資源被投入軍備。正如澎湃新聞《地緣與安全沖突加劇、軍備競賽或再起:俄烏沖突的危險信號》一文指出的,受正在進行的俄烏戰爭影響,全球各國對自身國防安全保護的理解受到沖擊,將很大可能引發不可預料的軍備競賽,軍事開支將在一些國家財政預算中顯著增長,軍事科技發展也將進入新的研發高潮。

女性對戰爭的響應:以直接或間接的方式參與戰爭

盡管女性被認為是和平主義者或反戰者,但也有很長的參軍打仗歷史,參軍成為女兵;也有女性在軍火工廠或國防公司工作,以此對戰爭提供支持;即便是軍人的母親或妻子,她們也在以自己的方式參與戰爭。但她們為戰爭付出的努力通常被低估:女性往往在軍隊、工廠和家庭中位居底層,扮演“女性角色”,幾乎沒有向上流動的可能。

《我是女兵,也是女人》中文版封面,作者阿列克謝耶維奇,前蘇聯,現白俄羅斯女作家,母親是烏克蘭人。

為戰爭的損失報之以無盡的悲慟

作為妻子、戀人、姐妹和母親的女人們,或者私下哀悼戰死者,或者公開哀悼,這成為對戰爭的一種抵抗形式。還有一些婦女團體,例如“黑衣女人”組織,女性成員并非哀悼自己的家人,而是對包括以色列占領巴勒斯坦在內的所有戰爭造成的持續死亡表達哀悼和抗議。而在反對外來入侵的革命斗爭中,母親團體可能會組織起來頌揚她們犧牲的兒子,表達尊重,同時呼吁停止野蠻的戰爭。

美國“Another Mother for Peace”(母親和平運動)組織中的婦女們,在越戰期間的一個婦女節當天為國會議員們寄去了卡片。卡片上寫著:

For my Mothers’ Day gift this year(今年的母親節)

I don’t want candy or flowers. (我不需要糖果,不需要花束)

I want an end to killing. (我只想要終止殺戮)

We who have given life (我們女人是給予生命的人)

Must be dedicated to preserving it. (我們女人就應該要保護生命)

Please, talk peace (請你們,和平談判吧!)

女性在戰爭中求生和戰后重建中迸發出力量

大多數情況下,戰爭之下的女人別無選擇,只能竭盡全力生存。在戰時、長期流離失所和戰后生活中,婦女們探索出了獨特的策略。戰爭的幸存者們開辟了創造性的方法,在沒有和平、沒有傳統社區領袖和沒有國際人道主義援助的情況下,重建社區支持體系。女性主義者提出,盡管難民營的情況存在種種弊端,但難民營仍然讓女性有機會一起工作并學習領導技能,建立集體力量,迸發出勇氣與智慧。

經歷戰爭,在死亡、入獄或其他原因導致男性缺席的情況下,女性會從事傳統上男性從事的工作。這既是一種負擔,也是一種為女性賦權的途徑。對許多女人而言,這都可能是第一次主持家庭和社區事務。然而,隨著和平到來,女性主義往往會被貶低,指稱其為偶然的和邊緣化的——無論女性在戰時和戰后所承擔了何種重任,都要求她們回歸戰爭之前傳統的性別狀況。

當我們結合當前戰事,翻閱舊事與學術文獻,分析女性在戰爭中承受的苦痛之時,有必要以性別平權的視角思考:在破壞性如此巨大的戰爭中,女性飽經摧殘、飽受苦痛,顛沛流離、養育子女。她們感受至深,也在災難中成長和歷練。有沒有一種可能,為女性賦權,讓她們在國內外事務中擁有更多發言權,讓她們為飽受戰爭蹂躪的社區和地區的長期穩定做出重要貢獻?

我們有理由相信,如果女性擔任重要的政治和軍事職位,國家不太可能發動戰爭,或至少會在和平解決沖突方面做出更大嘗試。如果未來會迎來由女性執政的社會,就可以把“母親和平運動”成員在越戰期間母親節寄給美國國會的卡片上的話語修改如下:

We who have given life (我們女人是給予生命的人)

Must be dedicated to preserving it. (我們女人就應該要保護生命)

Let us, talk peace (讓我們,和平談判吧!)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司