- +1

深圳表情|從“她說”到“我想”,深圳女工的面包與玫瑰

最早了解到“綠色薔薇社會工作服務中心”(綠色薔薇),是2018年她們舉辦的首屆女工藝術節。藝術節最初希望設置在深圳羅湖清水河,一個已經停止使用的火車站點內。清水河是一個城中村,近期甚至因“疫情”多番侵擾,成為深圳地圖上的熱詞。草埔站過去是忙碌的供港物資集散地,如今高鐵急馳,新舊交替,停用的火車車廂成為最佳展場。但最終,因各方原因,女工藝術節無法在該地舉辦,將舞臺轉戰至龍崗區一間文化創客園的車庫會議室內。根據后續報道顯示,現場來了150多位工友。

也因場地變更,我沒有按原定計劃如約而至。再一次見面時,已是在2020年的兒童戲劇演出現場,這一次演出場地變為福田中心區的商業購物中心深業上城,關注的對象也從婦女延伸至兒童。

本文圖片由作者與“綠色薔薇”提供。

“笨小孩”,注定要分離?

剛上映的賀歲檔《奇跡·笨小孩》中,鏡頭對準了深圳白手起家的創業大潮,當中也有一位女工角色“汪春梅”,在工廠流水線中缺乏保護,導致單耳失聰。這樣的情形在女工群體中比比皆是。在女工之外,如果如電影隱喻的一般,“笨小孩”也有奇跡,那么,城中村的小孩應該如何面對自己的未來?

當天,深業上城的劇場里全部滿座,燈光由亮轉黑后,孩子們便涌到臺上,開始講述“牛始埔”里的故事。打鬧、爭執、辯論、發問,在這部名為《X 是一個漂流瓶》的劇目中,眾多臺詞對白都是來自他們真實的生活場景。劇目核心在于關注城中村里的流動兒童問題。對現行政策而言,積分不夠的兒童將無法在深圳進入公立初中。暑假過后,許多孩子需要面臨的,就是與父母朋友、與這個社區分離的境況。

2021年發布的《流動兒童藍皮書:中國流動兒童教育發展報告(2019~2020)》(簡稱“報告”)中顯示,2020年,中國流動人口子女約1.3億人,超過中國兒童總數的40%。流動兒童的主題看似龐大抽象,但對孩子而言,這種感受是真實的。一起在社區成長的伙伴接連離開,這種不確定性已經深深印刻在他們的日常中。

許多孩子,從單純的參與者變為組織者,人是有變化的,這種動態的過程珍貴且驚喜。兒童戲劇工作坊三年前開始舉辦,約有二三十個孩子長期參加,利用暑假時間集中排演。最早排演的劇目叫“大風吹”,主要從介紹自己,自己的家庭,如何看待這個社區及與社區的關系等展開討論。負責人丁當表示:“兒童沒有話語權,經常被從成人視角強加意識的,我們希望每一個人,每一個孩子,都有權利去探討與自己息息相關的問題。”

一次演出后,參演的小女孩麥子反問在場觀眾,“你們是怎么來看待我們的?你是來同情我們的嗎?是以怎樣的視角來看待我們?”后來,觀眾小涵以《寫給12歲麥子的一封信》作為回復:“一個只激發出觀眾的‘同情’心理的作品肯定不是一個好作品,因為好的作品可以使觀眾不僅‘同情’,還可以進一步思考問題產生的原因,甚至進一步看見問題中鮮活的個體,這些個體正是被政策和輿論忽略的。”隨后,麥子也向小涵回了信。2021年的演出里,劇目已經“演進”為《Y 是一個流動坐標》,從劇本到題目,都是孩子的集體創作。除了表演,孩子也要有自己的思考能力,能面對觀眾的發問與質疑。這種不斷拓展的對話與交流,展現了戲劇無限延伸的生命力。

除了在社區表演,丁當也嘗試帶孩子到專業的劇場演出,甚至公開售票。除了需要反哺機構的支出外,更重要的是,大家相信這是一部值得花錢購票,可以接受批評和表揚的戲,是一部值得被嚴肅看待、而不應該只是基于“同情心”的淺層動機吸引觀眾的戲。

六周年,浮萍再相會

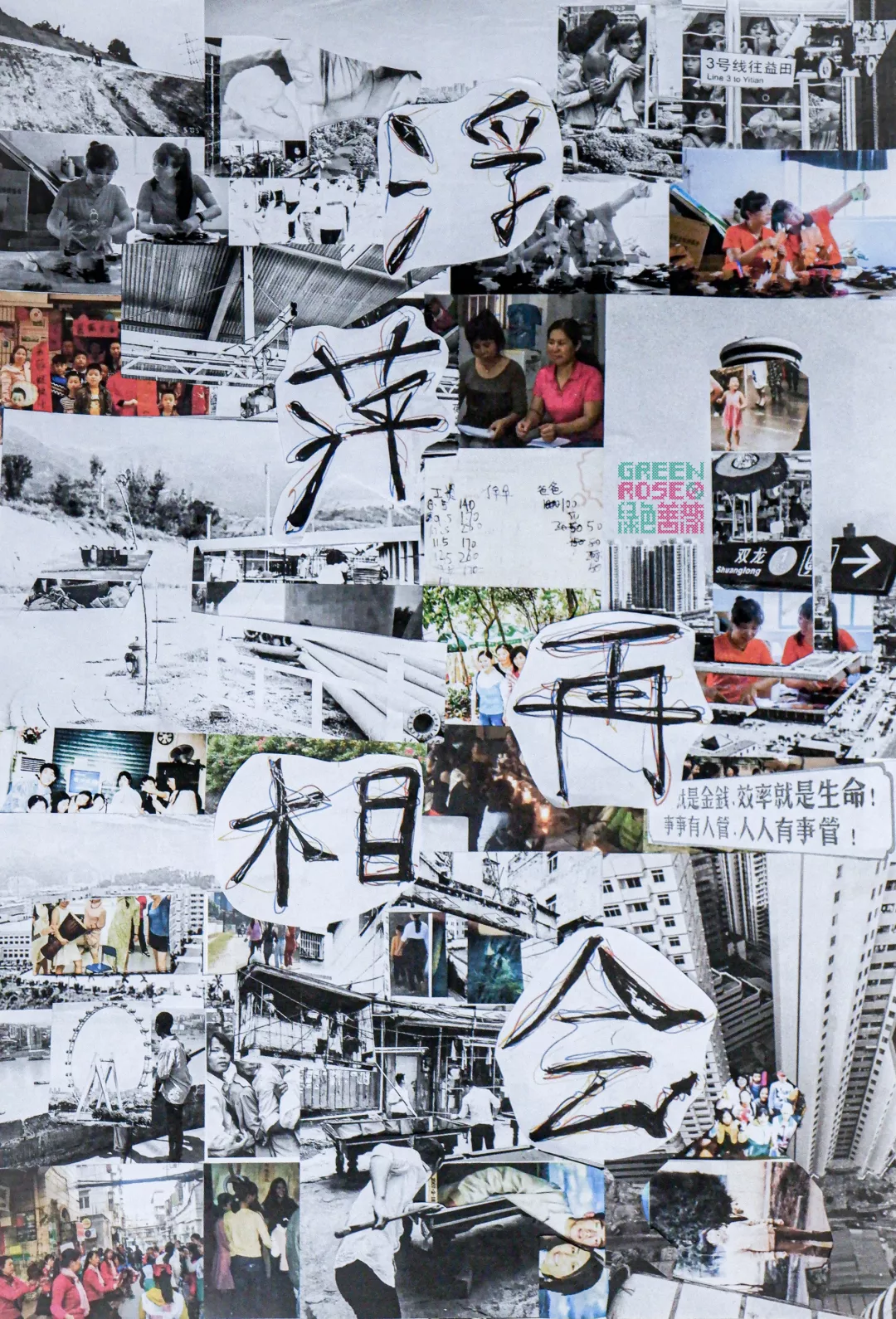

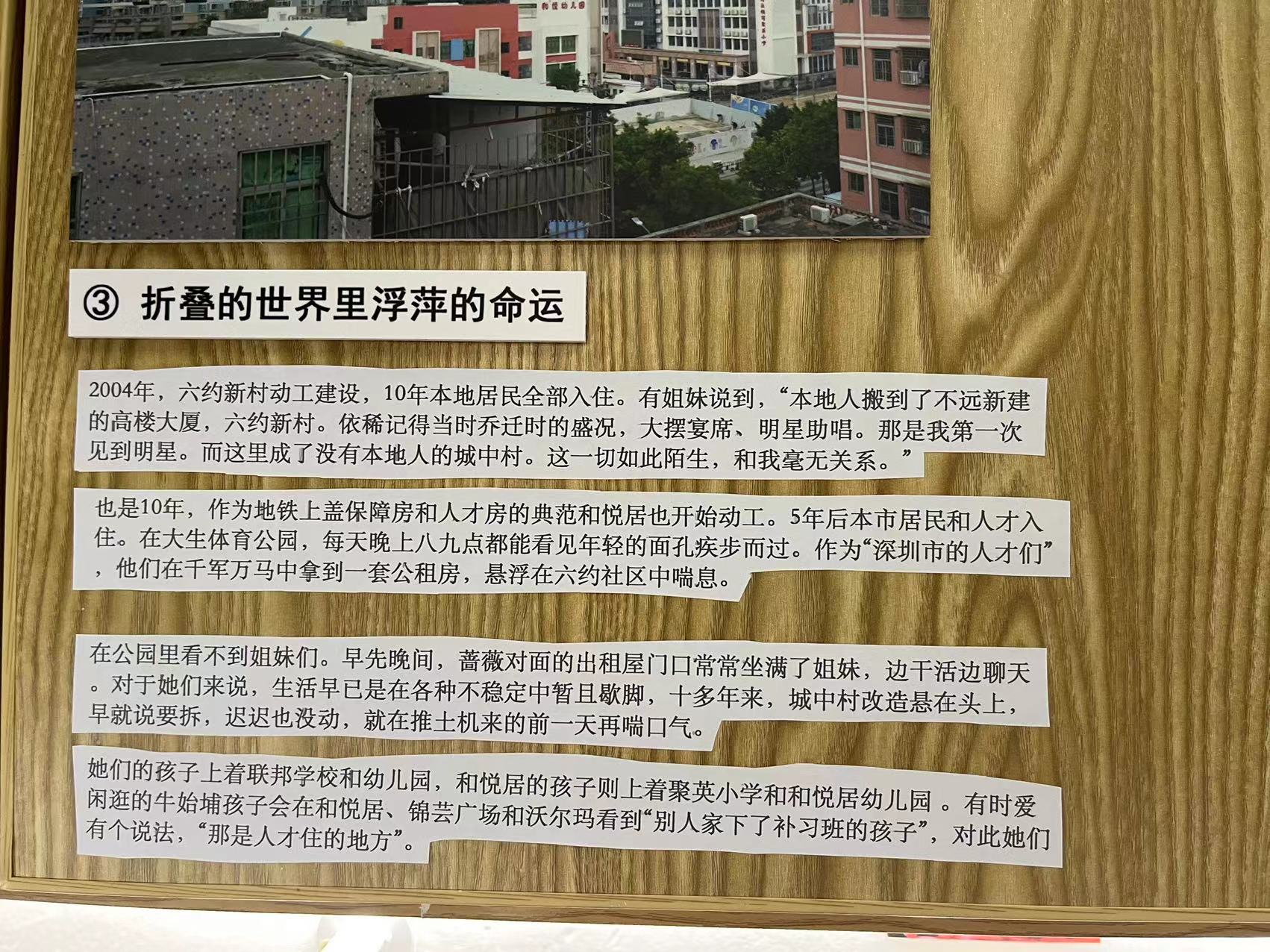

2021年12月,“綠色薔薇”在牛始埔組織了六周年的慶祝活動。有姐妹故事會展覽、“孩看城中村”的工作坊等一系列社區活動,還有女工原創戲劇《浮萍再相會》,它由女工姐妹、工作人員、劇場協作者集體創作排演。

這也是我第一次來到“綠色薔薇”的“根據地”,來到村口的女工中心時,女工們緊急排練著晚上的表演。當地的小朋友帶我們前往“展區”,路過已經搬空的手袋廠,再在巷道中七拐八彎,最終來到這間“永福五巷5-3”。這個展覽室像個城中村內的繭,蜷縮成一團。不銹鋼門雖然打開,但仍要穿過塑料長簾進入室內。無論如何,你都需要撞到那些在簾上的詩句。三平米的這個空間,與平日在城中村所見的包子鋪、裁縫鋪、修鎖補鞋店的規模差不多,進入室內后,已經聚集了將近十個人。帶我們來的小女孩早已跑走,志愿者“接棒”開始導覽。即便再狹窄,也有其“觀展路線”,大家緩慢挪動著。展覽也完整地設置了展品區、視頻區,乃至文創區。展簽有的貼在柜子上,有的掛在晾衣架上,一切都被精巧地安插在這個房間內。

展廳中間放著一架衣車,不時會有孩子撞進來,也有女工與志愿者互通今晚的消息,大家來來往往,像串門一樣熟絡。

展覽室的對面就是“綠色薔薇”最初的據點,現在的兒童活動室,開放給社區孩子婦女前來的空間。當天,這里依舊聚集了許多孩子。他們有的跑進跑出互相嬉鬧,有的坐在矮桌上寫作業畫畫與閱讀。

空間與街道相連,空間內的安全感也不由自主地溢出蔓延。這樣,正如在采訪時丁當所說:“放學后我在綠色薔薇。”“我要去綠色薔薇看書”“有事求助就去綠色薔薇” 是頻率最高的日常對話。機構自2015年成立并向公眾開放后,這里便成為眾多女工與孩子自如表達的地方,也是她們安全安心的坐標。

入夜后,人群開始在女工中心的門口聚攏起來,等待晚上的戲劇正式開場。孩子們仍然是現場的“主角”,喜歡在人堆里鉆進鉆出。但一位男生迅速地以“舉高高”的形式,將之集合起來。孩子們都排隊等待“起飛”的一刻,就像參加游樂項目一樣興奮。后來得知,這位男生是“綠色薔薇”的線上志愿者,這其實也是他第一次來到牛始埔與大家“面基”。“ 綠色薔薇”有來自不同地方的志愿者,在線上線下共同協作運營。有院校的實習生承擔機構日常的開放和給孩子們的陪伴,有戲劇協作者一直和姐妹孩子們排練戲劇,還有更多的、來自周邊的社區姐妹們互相支持鼓勵。

中途有一位小女孩多次撲到我的懷里,嚷著要抱抱。嬉耍一番后,又會撲到別的女生身上,找了一番,似乎并沒有在現場發現她的媽媽。盡管最近的拐賣新聞令人生懼,針對兒童與陌生人的接觸應有更多防范教育普及。但她在這里的放松、親近與自然,可見是“綠色薔薇”一直營造的場域所形成的。

比起在正式劇場的演出,這一次觀影的過程里,會有小孩子跑進跑出,大聲喧嘩的狀態,但大家也會耐心安撫,或派發糖果,門口也會時不時有路過的行人駐足。這種“打擾”或是“中斷”也構成了戲劇的一部分,畢竟除了打工養家,照顧孩子、做家務活等,都是現場排演戲劇的女工的日常。只是,如今戲劇也擠進了生活的夾縫里,下了班之后,做完飯之后,安頓了孩子作業之后,她們把這些“之后”給予了戲劇。

舞臺上有可見的緊張、生疏或失誤,但結束后的對談卻非常放松與熱烈,舞臺上許多抽象化的場景,被女工逐一掏出背后的故事。工廠的大火、家庭的暴力、留守的孩子……這些故事勾織出她們的生平。

從“她說”到“我想”

早在正式成立機構之前,負責人丁當已嘗試組織不同類型的戲劇工作坊。選擇戲劇這種媒介,不僅因為這是一種綜合性的表演方式,同時也具備一種公開的參與性。更重要的是,這像一個故事的載體,可以向公眾展示社區的真實樣子,女工的狀態與兒童的成長過程。

丁當認為,大家參與的過程,也是一種賦權的行動。組織工作坊時,她會引導大家從聊天、講故事開始,在過程中,先感受與聆聽,讓對話發生,讓表達有出口。女工的日常,看似“千篇一律”,但當它在舞臺被重新演繹時,女工自身也會抽離去觀看與反思,許多習以為常的行為會衍生出新的意義。

女工飯飯從2016年開始與姐妹們出演《她說》,爾后在懷孕期間還走上舞臺出演了升級版,今年她參演了新排的戲劇《浮萍再相會》,一路走來,戲劇早已成為她們生命中重要的故事。

對機構而言,戲劇只是其中一部分。一年當中,機構有300天的時間為大家開放。除了戲劇工作坊,這里也有其他興趣小組,女工們甚至可以在這里一起聊天放松。“綠色薔薇”已成為這個社區里的公共空間,這里是安全的、友好的、自在的,互相支持并感應的。女工們雖然日常都很忙,但也都抽空來排練。有時女工會對家人說:“今晚我要排練戲劇,沒時間煮飯。”家人也會好奇想要來觀看:“你到底是在做什么重要的事情?”戲劇帶給她們的,是一種自我的覺醒,這是屬于“她”的事情,是她“想做”的事情。

“綠色薔薇”還成立了社會企業,進行文創開發,由一大批大齡、失業以及帶孩子的女工組成。產品由女工自主設計制作出售,原料也來自各處回收的邊角料。利潤一部分作為社企員工工資,一部分用作“綠色薔薇”的運營。女工們還以此創作了一首歌曲叫《我想》。最近社企里的“巧手”萬萬,也為自己辛苦縫制的布包寫下一首詩,作為告別寄語:“把五顏六色的布,用千針萬線縫紉,變成會說話的產品,為我發聲,為你代言。”從“她說”到“我想”,當中是女工的自信與想象。

“面對再大的問題,還是要回到人本身。”機構因為疫情,也于2020年遭遇危機,瀕臨關閉。后來因為有媒體報道,得到了更多的關注與支持。女工的生計、流動兒童現象,都是復雜且龐大的問題,但這里能成為姐妹們抱團取暖,建立互助網絡的地方。無論戲劇還是其他興趣小組,丁當看到的仍然是人的變化。

如果說女工命運猶如浮萍般隨波漂流,那么“綠色薔薇”恰如一種土壤,讓她們扎根于此。

無論采訪還是劇后談,丁當一再重申女工的表達與交流。比起報道和來自他者視角的書寫,女工寫下的字、拍下的照片、唱出的歌,是更為直截了當的自白。“綠色薔薇”的公眾號也在一直發布女工們寫的故事。

2020年,丁當組織了女工,一起編撰了調查報告《疫情下的流動工人:生活工作與日常經驗》。這既是她們的日常,也是她們的思考。

一直以來,創作于20世紀美國一系列婦女運動中的“面包與玫瑰”,都是女性表達對自身物質和精神生活各方面正當權利訴求的口號,淺顯的隱喻卻極具力量。疫情遲遲未能消散,紛擾的社會新聞卷起新的漩渦。“綠色薔薇”依然在以一種激流中的日常探索扎根在社區,開年聚餐,制作元宵燈籠,組織大家觀看電影《盲山》,微小但足夠堅韌。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司