- +1

普通人的自然|動(dòng)物學(xué)家:水牛、水鳥與基圍蝦的共同復(fù)育

基圍蝦是一種什么蝦?全國的食客都有不同的認(rèn)知。

其實(shí),它并不是一個(gè)蝦種,而是對基圍里生長的蝦的統(tǒng)稱。基圍,是早期廣東漁民在海邊修建的淺水蝦塘。漁民在沿岸紅樹林沼澤里清除部分紅樹,并挖泥筑堤(廣東話稱塘堤為“基”),用“基”“圍”住一片水體,就建成了“基圍”。每個(gè)基圍設(shè)有與大海相通的水閘,潮漲時(shí)開閘,讓蝦苗隨海水流入基圍。放下水閘,蝦苗便留在基圍中生長,吃基圍里的浮游生物和紅樹林落葉。

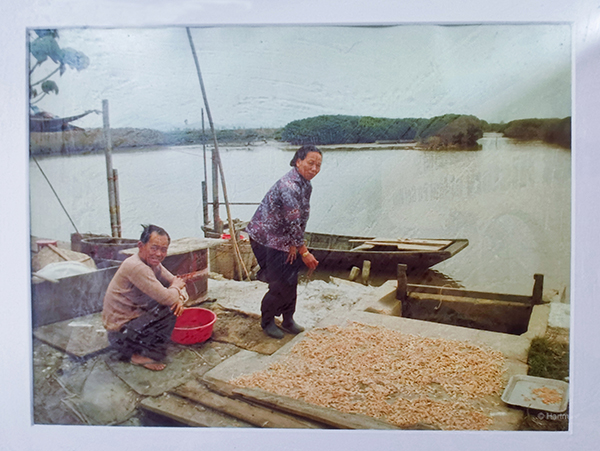

米埔基圍博物館里的老照片,記錄著最后一批漁民在基圍前曬蝦(攝/王婷)

因野生基圍蝦口感極佳,后來各地蝦農(nóng)也用“基圍蝦”統(tǒng)稱高品質(zhì)的養(yǎng)殖蝦,導(dǎo)致其概念被逐漸泛化。如今,我們吃到的“基圍蝦”,大多是人工養(yǎng)殖。野生基圍蝦,在市場上極為少見。傳統(tǒng)的基圍蝦養(yǎng)殖,只在少數(shù)保護(hù)區(qū)得到保留。香港米埔自然保護(hù)區(qū),就是現(xiàn)存少數(shù)幾個(gè)保留野生基圍蝦傳統(tǒng)養(yǎng)殖的地方之一,也是米埔內(nèi)后海灣國際重要濕地的一部分。

文賢繼博士是負(fù)責(zé)香港米埔自然保護(hù)區(qū)和遷飛路線濕地保育的項(xiàng)目總監(jiān)。保證基圍的正常運(yùn)作是他的工作職責(zé)之一。不僅如此,他還需要同時(shí)維系水牛、水鳥、紅樹林和人類活動(dòng)在這片濕地的脆弱平衡。

文博士在米埔自然保護(hù)區(qū)24號(hào)塘查看亞洲水牛的狀況(攝/王婷)

鳥類棲息地的變化是人類行為的放大鏡

作為研究鳥類的動(dòng)物學(xué)家,文博士的專長不是養(yǎng)蝦。但從小幫父母種水稻、捉魚、光腳在泥地跑的經(jīng)歷,讓他對這些并不陌生,甚至有點(diǎn)親近。受到“21世紀(jì)是生物學(xué)的世紀(jì)”這句話影響,他進(jìn)大學(xué)起便選擇了生物學(xué),而后在中國科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所負(fù)責(zé)熱帶雨林片段化對鳥類影響的研究,成為上世紀(jì)90年代中國首批研究植物與鳥類跨物種間關(guān)系的科學(xué)家之一。

千禧年之際,中國的鳥類學(xué)研究方興未艾。受西方影響,觀鳥活動(dòng)在中國興起。而從1984年開始,世界自然基金會(huì)香港分會(huì) (WWF-Hong Kong) 每年都在米埔組織觀鳥大賽(BIG BIRD RACE),成為全港觀鳥者交流的盛會(huì)。

2001年春天,文博士作為中國內(nèi)地隊(duì)的4位隊(duì)員之一,第一次來到香港參加觀鳥大賽。在賽前的兩天練習(xí)和隨后的24小時(shí)正式比賽中,走遍了香港鳥類熱點(diǎn)地區(qū),包括米埔及后海灣(即“深圳灣”)。具體觀測到多少只鳥已記不清,讓他震撼的是,在深圳和香港兩個(gè)超級大都市的中間,居然能有這么一塊好地方,潮水上漲,群鳥起舞,鳥跟人的距離如此之近。

當(dāng)潮汐水平適宜時(shí),水鳥會(huì)在后海灣潮間帶泥灘覓食,遠(yuǎn)處是深圳城市天際線 (? WWF-Hong Kong)

因鳥而與米埔結(jié)緣,2001年12月,文博士欣然接受世界自然基金會(huì)香港分會(huì)聘請,前來米埔自然保護(hù)區(qū),負(fù)責(zé)米埔濕地管理課程培訓(xùn)項(xiàng)目。米埔濕地管理項(xiàng)目以米埔內(nèi)后海灣為案例,與中國內(nèi)地及亞洲其它國家或地區(qū)的濕地管理人員分享生境規(guī)劃與管理、生態(tài)研究與監(jiān)測、環(huán)境教育與生態(tài)旅游等方面的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù),以期其他濕地也能得到有效保護(hù)。這一做就是20年。

每年冬天,有5-8萬只鳥來米埔和后海灣過冬; 而在春秋兩季,另有2-3萬只水鳥遷徙短暫停留于此。這些鳥的到來,離不開多樣化的濕地生境和多物種的保護(hù)實(shí)踐。水鳥是’聰明’的物種,對氣候變化十分敏感,當(dāng)天氣寒冷,食物不足,它就會(huì)遷徙。同時(shí),它們又十分‘戀家’,在自然棲息地日益銳減的當(dāng)下,一旦它們找到合適繁殖、歇腳和過冬的地方,便每年都飛來這里‘度假’,循環(huán)往復(fù)。

通過一個(gè)狹窄的連廊,文博士帶我走進(jìn)一個(gè)漆黑的三層觀鳥屋。他熟練地打開觀測窗,水天一色的開闊基塘景觀,讓我眼前一亮。只見基塘里矗立著密密麻麻的水鳥,遠(yuǎn)處有一群黑臉琵鷺和縮著脖子休息的小白鷺。近處的反嘴鷸撥弄著泥地,琵嘴鴨和赤頸鴨把頭埋進(jìn)水下,搖晃著身子覓食。

與漁農(nóng)自然護(hù)理署合作,世界自然基金會(huì)香港分會(huì)管理的米埔保護(hù)區(qū)內(nèi)設(shè)了21個(gè)基圍。有些基圍做了較大改造,以配合主要保護(hù)對象所需。21個(gè)基圍被分為7個(gè)管理分區(qū),各個(gè)分區(qū)水的深淺、開闊水面的比例、植物種類及高度、鹽度等各有不同,為各類野生生物提供合適居所。

米埔自然保護(hù)區(qū)的用地分區(qū)圖(? WWF-Hong Kong)

密集生長的植物與開闊灘涂上的水鳥

為了讓不同生態(tài)類型的水鳥都有合適的生活環(huán)境,基圍水位的調(diào)控和植物的控制是米埔濕地管理的必修課。米埔管理團(tuán)隊(duì)對每個(gè)區(qū)塊水鳥數(shù)量、類型、植物情況進(jìn)行長期監(jiān)測,制定不同水位調(diào)節(jié)策略。

每年7月到9月,16/17號(hào)基圍(水鳥高潮位停歇地)水位都會(huì)升高到2米,防止旺盛生長的水生植物侵占開闊水面,比如海雀稗、蘆葦、莎草等。與此同時(shí),幾個(gè)補(bǔ)充高潮位棲息地如11號(hào)基圍的水位相對調(diào)低,以確保過境的鸻鷸類有高潮位停歇使用。9月底至10月,所有的基圍塘堤的草本植物都會(huì)被割除,為越冬的候鳥提供休息的地方。基圍的周邊水道在夏天保持水深1.5-2m,供魚蝦生長,以便冬天為鳥提供食物。每年10月-翌年4月,3、4、6、7號(hào)塘基圍的水深會(huì)被降到20公分以下,為來越冬的黑臉琵鷺和鴨類提供棲息地。春秋兩季,為鸻鷸類提供高潮位的停歇地基圍則保持小于10公分的淺水,供黑尾勝鷸、紅頸濱鷸等鴴鷸類水鳥提供棲息地。在冬天和夏天,每隔2周也會(huì)放干一個(gè)基圍,輪流給水鳥提供食物。

6號(hào)基圍灘涂上的白鷺,清淤過后的紅樹林與清除了根系的入侵藤本植物薇甘菊。其枯黃的藤蔓被留在紅樹上等待自然脫落,以免人工拉下對紅樹本身的幼芽造成傷害。王婷 圖

文博士坦言,多數(shù)水鳥喜好開闊的水域和灘地,為了水鳥棲息,確實(shí)會(huì)控制一部分紅樹和蘆葦?shù)戎参锏纳L。因?yàn)楦叽蟮闹参飼?huì)遮蔽水鳥的視線,讓它們更易遭受老鷹等天敵的捕獵。并且,過密的植物也會(huì)加快濕地陸地化的趨勢,使其喪失原有的濕地生態(tài)調(diào)節(jié)功能。

但紅樹林和蘆葦也在后海灣濕地生態(tài)系統(tǒng)中扮演重要角色。紅樹林盤根錯(cuò)節(jié)的根系間,處處生機(jī)盎然,仿佛是魚塘和裸露灘涂之間的避風(fēng)港,為魚蝦、螺貝提供繁衍空間,它們正是鳥類在濕地中的主要食物。潮濕的蘆葦叢也是東方大葦鶯等冬候鳥覓食的天堂。

為平衡不同物種間的需求,米埔濕地管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)分析和長期的在地實(shí)踐,已掌握了一些規(guī)律,希望控制最少的植物面積換來最大的生態(tài)效益。比如,后海灣的紅樹林每年自然向外擴(kuò)張15-20m,而米埔每年夏天用人工方式,清除觀鳥屋前約45公頃(約占后海灣潮間帶灘涂的4%)紅樹幼苗和草木植物,以提供一個(gè)開闊的灘涂供水鳥覓食, 同時(shí)為公眾和學(xué)生提供一個(gè)近距離觀鳥的地方。

工人踩著泥馬,正在灘涂上人工清除紅樹林幼苗,為水鳥覓食提供裸灘 ? WWF-Hong Kong

生物多樣性,因合作而豐富

這樣積極主動(dòng)的半自然管理,每天都在米埔進(jìn)行。從觀鳥屋出來,文博士帶我去看米埔的另一個(gè)明星物種:亞洲水牛。昔日香港農(nóng)民用水牛協(xié)助犁田耕種。時(shí)至今日,大部分農(nóng)民已轉(zhuǎn)投其他行業(yè),水牛落得流浪于荒棄農(nóng)田。

2006年,米埔參考國外保護(hù)區(qū)以食草動(dòng)物管理濕地的成功經(jīng)驗(yàn),為保護(hù)區(qū)引入了第一只水牛 ‘小米’,來管理濕地。香港溫暖潮濕,植物生長快速。于是米埔又陸陸續(xù)續(xù)從荒廢田地里收留了9頭年齡性別各異的水牛。其中兩只放養(yǎng)在2公頃的17b號(hào)塘做實(shí)驗(yàn),另外8只散養(yǎng)在保護(hù)區(qū)南邊的24號(hào)塘。

我們先抵達(dá)南邊12公頃的淡水塘。8頭水牛看見有人來了,紛紛從遠(yuǎn)處踢踏而來。文博士說:“我們平時(shí)很少來專門喂它們,這里的蘆葦及其他草本植物已經(jīng)夠它們吃了。既然我們今天特地來看它們了,那就給它們帶點(diǎn)禮物。”只見文博士帶上手套,拿起鐮刀,彎腰鉆進(jìn)草叢,不一會(huì)就割了幾把新鮮的雜草出來。水牛早已在圍欄邊翹首以盼,爭先恐后咀嚼著新鮮的食物。文博士則像見到老友一樣,摸著它們的頭。臨走,文博士順道去17b號(hào)塘看望另外兩頭正幫忙“做實(shí)驗(yàn)”的水牛。他說,它們也看見我過來了,不能讓它們失望,也要給它們一點(diǎn)吃的。

文博士正在為水牛割草(左); 水牛啃食過后多樣的短草地濕地與圍欄里自然生長的蘆葦形成對比(右) 王婷 圖

自達(dá)爾文進(jìn)化論始,物種間的捕食、競爭關(guān)系一度被人們放大,甚至成為社會(huì)“進(jìn)步發(fā)展”的敘事。然而隨著時(shí)代變化,人們看待自然的態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變,有關(guān)互利共生的研究越來越多。

互利共生,是指共同生活的不同物種,從彼此的結(jié)構(gòu)、生理和行為中受益。濕地中就有很多例子。微生物寄生在水牛的胃里,幫助水牛消化植物纖維素,也讓自己獲得穩(wěn)定的物質(zhì)和能量。水牛在池塘打滾,踐踏草地,啃食蘆葦、莎草等中高植物的同時(shí),創(chuàng)造了微地形,驅(qū)趕了草中的昆蟲,為水鳥提供了藏身之地和捕食蟲類的機(jī)會(huì)。相應(yīng)地,牛背鷺等水鳥也會(huì)幫助水牛清理皮膚中的吸血昆蟲。水牛物種的穩(wěn)定,減緩了濕地旱化,吸引越來越多的鳥類,使得整個(gè)濕地生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)循環(huán),同時(shí)也節(jié)約了米埔保護(hù)區(qū)人力物力資金的投入。

自然界的不同物種,形成復(fù)雜的合作網(wǎng)絡(luò),這是物種共存的緣由。生物多樣性因合作而豐富。羅安青教授(anna Tsing)的多物種民族志研究,也試圖揭示這一關(guān)系。她發(fā)現(xiàn),新物種松茸(一種真菌)的出現(xiàn),往往是細(xì)胞在自然森林、人為伐木、救火等多重計(jì)劃重疊的景觀斑塊(patch)中,相互交染(contamination)的結(jié)果。真菌連接起人類與非人類的世界,它無法被現(xiàn)代工業(yè)化無限培育,而需要在歷史長河中,尋找合適的樹木和土壤。

在24號(hào)淡水塘中的水牛與水鳥(牛背鷺和八哥)(? WWF-Hong Kong)

積極主動(dòng)的精細(xì)化管理,是濕地里多物種共同復(fù)育的關(guān)鍵

真菌的共生需要邂逅。人類與水鳥,水牛和紅樹的共存也需要找到微妙的平衡。對一個(gè)不到20人的NGO團(tuán)隊(duì)來說,管理380公頃米埔自然保護(hù)區(qū)的資金大多來自社會(huì)自籌。這也意味著米埔自然保護(hù)區(qū)的管理必須采用精細(xì)的模式,每一筆錢都要發(fā)揮最大用處。

米埔保護(hù)區(qū)里有一塊橫跨深港邊界的禁區(qū),只有擁有通行證的觀鳥人士和工作人員才可以進(jìn)入。跨過閘門,在數(shù)米高的紅樹林中,一條500米長的木質(zhì)紅樹林浮橋穿梭其中。受到浮筒支撐,浮橋的高度會(huì)隨著每天的潮汐而變化,從幾公分到2米不等。

文博士在紅樹林浮橋上講解不同木頭顏色差異的原因。王婷 圖

有意思的是,浮橋上每塊木頭的顏色都不盡相同。有的因海水浸泡開裂,成黑褐色,有的顏色較淺,泛著光澤。文博士說,這里從1989年建成開始,每天都有人巡視,發(fā)現(xiàn)哪里的木頭舊了、壞了,就會(huì)局部維修。為了保護(hù)茂密的紅樹林,修建和維修是靠人手手工作業(yè),擯棄了大型機(jī)械。正因這樣,這里每一塊木頭都鐫刻著歷史的痕跡。

為了替換這些木板和維護(hù)基圍塘的傳統(tǒng)運(yùn)作,WWF的工作人員將原本基圍塘旁的漁民小屋改成了不同功能的手工工作室,有做木頭的,鐵片的,澆灌水泥,還有基圍歷史展覽館。配合露天存放的各式挖掘機(jī),船只,和木泥馬(一種蝦民在沼澤上行走的工具)等設(shè)備,這里儼然成為一個(gè)大型的濕地維護(hù)露天博物館。

基圍邊一些循環(huán)利用的濕地維護(hù)設(shè)備。王婷 圖

米埔自然保護(hù)區(qū),作為全球最大東亞-澳大利西亞候鳥遷飛區(qū)(EAAF)上較早開始的保護(hù)地,其實(shí)踐很早就成為主動(dòng)管理的典范。這20年來,米埔的濕地管理培訓(xùn)課程影響力逐漸擴(kuò)大,不僅培訓(xùn)了眾多中國內(nèi)地濕地管理人員,還擴(kuò)展到了臺(tái)灣,南韓,日本,東南亞,泰國等地。

雖然文博士有時(shí)也會(huì)懷念從前心無旁騖做科研的日子,但在米埔自然保護(hù)區(qū)里,他也認(rèn)識(shí)了更多新朋友。“我們在米埔做的事,可能跟農(nóng)民、漁民沒什么兩樣。但當(dāng)你發(fā)現(xiàn)別人真的在用你教給他們的方法時(shí),你會(huì)覺得,自己在田間地頭留下的汗水都是有價(jià)值的。”這是他20多年堅(jiān)持下來的原因。

“我們會(huì)告訴來參加濕地管理培訓(xùn)的成員,如何根據(jù)他們自己的保護(hù)對象(動(dòng)植物們)設(shè)計(jì)并維護(hù)獨(dú)特的棲息地。這些設(shè)計(jì)可能看上去很簡單,很土,其實(shí)設(shè)計(jì)都是很精心的。”

控制基圍水位的WWF工作人員正在自制木質(zhì)水閘閘板。王婷 圖

米埔自然保護(hù)區(qū)的濕地生境管理實(shí)踐,不僅是在高密度城市化環(huán)境中,平衡野生動(dòng)植物保護(hù)的一種探索;更是在當(dāng)下不確定的世界中,對包括人類在內(nèi)的多物種之間共存方式的一種啟發(fā)。我們是否可以克服“自私”的基因,用合作的視角和更為寬容的方式對待彼此?

(作者王婷系香港大學(xué)景觀學(xué)博士候選人,主要研究中國當(dāng)代環(huán)境史和濕地景觀的文化建構(gòu))

個(gè)人能為環(huán)境做什么?普通人如何在自然中自處?

“普通人的自然”(A New Normal for Nature)專欄記錄普通人與自然相遇的故事。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司