- +1

這些年我們見過的“小娟”們 | 未完待續

大多數時候,女性都是作為被動受害者,被人們看見她們遭暴力和不公碾過的狼狽模樣。

站在三八婦女節,我們和三位最先看見或者記錄小娟們的媒體人,試圖與你一同回顧還原小娟們的遭遇,并告訴她們:你不是唯一的受害者,你也不是唯一的抗爭者。

《小娟(化名)》的字里行間

方云槐:大家對這首歌的第一印象是什么?

陳竹沁(《全現在》水瓶紀元作者):我最早想到的是合肥少女毀容案,當事人叫周巖。當時媒體報道的時候會寫“這個十七歲少女拒絕官二代求愛,被燒傷毀容”。我那時還在讀大學,性別意識也沒有現在這么強,所以注意到的也是網民更多在譴責“官二代”這樣一個身份。像《小娟》這樣一首歌能夠發表,還是能表明性別意識的進步。

黃霽潔(《澎湃新聞》人物欄目記者):《小娟》里面有句歌詞,叫做“知曉我姓名,牢記我姓名。” 它有點讓我想到斯坦福大學性侵案,當時的受害者在法庭上公開了自己的姓名,講了一段受害者影響陳述。我感覺她公開自己姓名的行為,一定程度上是她不想以這個化名的身份作為一個符號、作為一個標簽生活在這種社會新聞里面。她想讓大家知道,她是一個具體的、活生生的人。

周建平(《南方人物周刊》編輯總監周建平):《小娟》里面有句歌詞是一連串女字旁的字,“奻奸妖婊嫖姘娼妓奴……”,這些字的承受者是女性。歌詞讓我想到,我們的日常語言習慣中有很多根深蒂固的性別觀念。

遭家暴五十年

方云槐:我最開始聽到這首歌的時候,腦子里是柴靜寫的《看見》里面的一篇文章,叫做《沉默在尖叫》。講的是一群被家暴的女人,她們最終殺害了自己的丈夫。霽潔最近寫了一篇一位女性殺害自己丈夫的報道:《困于家暴五十年:一起殺夫案始末》。你能講一講嗎?

黃霽潔:我是去年十二月去采一個殺夫的案子。當時判決書里面寫,她被家暴的時間有五十多年,直到某一天晚上,她趁丈夫熟睡的時候用搟面杖把他殺了。當時我非常想知道她是怎么在這五十多年里面生活下來的,因為這五十年幾乎是她的一輩子了。

她和丈夫從小在一個村子里長大,她沒有受過什么教育,教育資源都給了自己的弟妹。她和丈夫有了感情以后就私奔出去,逃到另外一個村子里面。他們其實很早就結婚了,一開始,丈夫對她主要是暴力毆打,到了后面變得非常嚴重,是一種更強烈的控制,比如不允許她跟別的男人說話。

這個過程中,她也做過挺多反抗,包括逃跑。有一個讓我印象特別深的細節,她的村子旁邊就是嫩江,這片江到了冬天會全部冰封,對岸是內蒙古的一個自治旗。

可以想象得出,那個時候她多么絕望。之后,丈夫還是騎摩托車把她給追回來了。這個案件本身就讓我覺得觸目驚心。

方云槐:你剛剛說這個(家暴時間)跨度實際長達五十年。這五十年中她還生下了兩個兒子,到現在已經長大成人了,他們現在的性格大概是怎么樣的呢?

黃霽潔:案發的時候他們已經四十幾歲了。去接觸以后發現,他們對父親還是挺恐懼的,晚上做夢還夢到父親活過來,在那邊鬧,要打母親。大兒子跟我說,他一直很想逃離這個家,就是不想在這個家里面待著,他整個心態都是非常麻木的。還有一個孩子對母親非常依賴,所以他沒有離開這個家。他妻子說他的口頭禪是“沒有用”,就是做啥都沒有用。

即使他們的母親最后以殺人的方式結束了這種家暴,但她還是挺痛苦的。因為她最后精神鑒定結果是“災難性經歷后的持久性人格改變”。她殺死了自己的丈夫之后,不停地跟孩子說:“我其實沒有想打死你爸,我就是想打殘他,我養活他。” 可以感覺到她一點也不想要殺人,但是她已經到了一種走投無路的地步。

方云槐:我想到一部美劇《致命女人》,這部劇帶給一些觀眾一定的爽感,好像報復了一個渣男,但和你的敘述是截然不同的,這件事情帶給她的是一個悲劇,是一個很沉重的包袱。

黃霽潔:是的。她最后雖然脫離了家暴,但還是要在監獄里面度過余生。所以她這輩子可能都沒有自由自在地做過什么事情。

方云槐:這個施暴者,也就是這個家庭中的丈夫是一個怎樣的人?你怎么去理解他的行為?

黃霽潔:他的妹妹說,他自己的父親也有打母親的行為。當時我想,他會不會也在經歷一種暴力模式的的延續?這一類施暴者還挺典型的。我去采這個案子之前有看《冰點周刊》的另外一個報道,叫《一個遭遇家暴女人的致命還擊》,里面的施暴者就是一個農村男性。當時他自己要建房子,但是他本身身體太瘦弱了,有肺氣腫,這個房子就建不起來。

可是他們的家庭是完全不能負擔的,會讓我感覺有一部分的施暴者,可能是這樣一個類型。

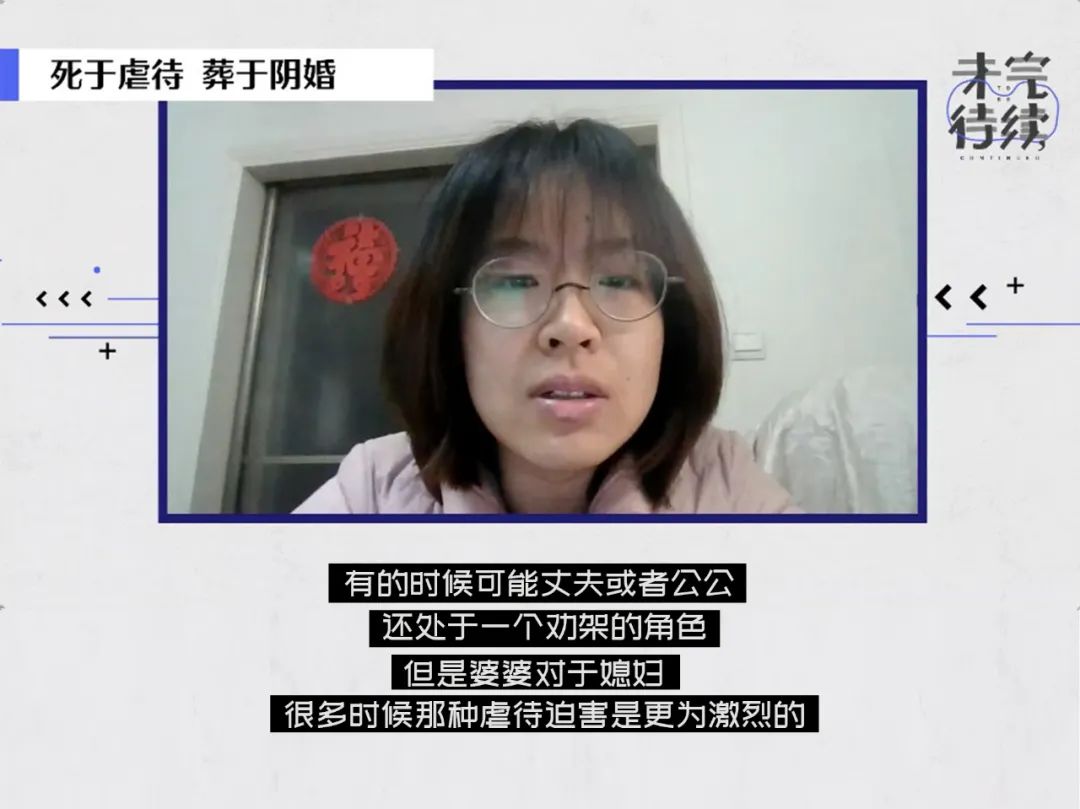

死于虐待、藏于陰婚

方云槐:我們看到很多家庭暴力里面,施害者只有一個男人。但是有一起事件的主人公叫方洋洋,對她實施暴力的是她的婆家,也就是她的婆婆、公公和丈夫(詳見文章《寂靜的村莊:死于虐待,葬于陰婚》)。

陳竹沁:我之前正好讀了一個牛津學者Hamsa Rajan在青海藏族地區做的家暴田野調查,她分析了這種家庭結構帶來的一個問題——婆媳之間的關系。

我們也能夠想象,很多時候男性承擔了比如外出打工(的責任),他不一定在這個家庭中。對于女性性別角色分工的規范,是由一個曾經從年輕媳婦成長起來的“婆婆”來承擔的,所以“婆婆”更像是父權制的代言人。

放在方洋洋那個案子中也非常典型,它(的)事發地叫方莊,她嫁到的夫家叫張莊,之間也就隔了十公里。方洋洋在的方莊里,大家很少看到她,也就一年過年的時候看過她一次。當時村民已經見證了丈夫對她言語上、行為上恃強凌弱的感覺。也有村民覺得受到了很大的冒犯,直接打了她的丈夫,可能也加劇了丈夫對于方洋洋,包括整個方莊的仇恨。

去張莊那邊采訪的時候,很多村民潛意識里也有一種自己是不是扮演了幫兇角色的愧疚感。但在面對記者質疑的時候,他們更多的是退避三舍,然后三緘其口。我當時也跟霽潔有一個同樣想去求證的問題,就是方洋洋在長達半年的虐待過程中,她有沒有反抗或者求助?

但我能夠得到的,只是方莊的村民從張莊那邊聽過來的流言,說他的鄰居曾經聽到過方洋洋的哭聲。也有一個說法,說她曾經逃跑過,方莊正好沿著一個鐵路,她已經跑出去非常遠,已經在玉米地里面。那個形象跟剛剛霽潔說她走在冰河上是一樣的,非常有畫面感。這個描述對我來說也挺有沖擊的。

方云槐:聽到這個故事,我有一個疑問:暴力會傳染嗎?

陳竹沁:在農村,婚嫁或者傳宗接代的壓力會把生育跟財產緊密地綁定在一起。對于方洋洋一家來說,他其實是一個比較好的夫家的選擇了。因為洋洋本身有一定心智障礙的問題,但即使是這樣,夫家也要付出可能比其他女性相對少一些,但是也是十幾萬的彩禮。

所以當時張丙他們去方家去理論,也是說你要拿錢把這個病治好,就可以再繼續生活下去。原先家庭沒有承擔這個之后,他們最終就采取了這種囚禁式的(方式),把她作為人質放在家里,宣泄自己的財物受到損失之后的一種發泄心理。

方云槐:我相信大多數讀者會覺得方洋洋是一個很悲慘的人,她死得很悲慘,一生也過得很悲慘,但是她死后居然還要被拉去配陰婚,這個結局我一開始看到挺不能接受的。你當時是什么感受?

陳竹沁:我跟他們求證的時候,她叔叔和表哥來確認這個事情,他們還是帶著一種比較樸素的農村觀念,覺得我的責任就是要讓你有一個婚姻,有一個歸宿。在你死后在地下,一個人就是很孤單,還是需要有一個男性的陪伴,也是對于家庭的一種傳統的想象。

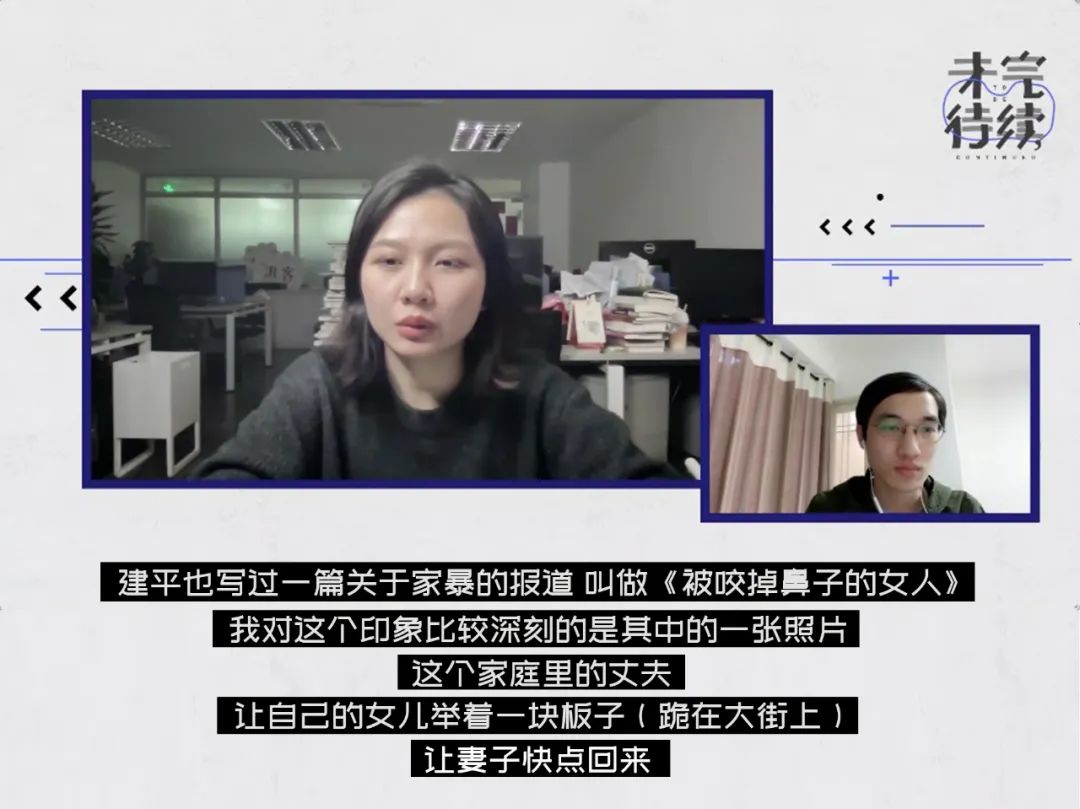

被咬掉鼻子的女人

周建平:跟剛剛兩位老師的案例不大一樣,我采訪的時候見到當事人,她的反應異常平靜。有可能因為她處于一個很安全的狀態,她已經得到了公益機構的幫助,包括律師的,還有醫療的。有醫院愿意幫她做鼻子的整形,也有一些公益機構愿意出錢幫助她的小孩繼續接受教育,她的丈夫也在拘留所里面。但是對她女兒的影響是非常明顯的,當時心理醫生說,大女兒整個人非常木訥,你跟她搭話,她幾乎沒有反應。

方云槐:我對《被咬掉鼻子的女人:帶倆女兒逃離家暴》另外一個印象還蠻深的細節就是,當這個施暴者的妻子提出要離婚的時候,他甚至會當著眾人面前下跪,然后保證說再給我三個月,就這個樣子,他好像形成了一個無限循環。你對于這個怎么看?

周建平:有些性犯罪相關專家說這種循環的根本目的是為了控制對方,我覺得確實是這樣。為什么對小孩很少存在這種循環?因為小孩沒有能力離開這個家庭或這個施暴者,而一個成年女性是可以做到的。所以每次家暴之后,很多女性會說“我離開”或者“我要跟你離婚”,這種時候施暴者就通過道歉、下跪表現得非常真誠,其實是為了不讓對方離開自己。

那種不寒而栗的愛情

方云槐:我發現另外一種暴力也越來越被大家關注到,就是親密關系中的精神暴力。霽潔和建平老師都做過類似的稿子,霽潔參與的是北大學生包麗的報道《北大女生自殺后235天:手機兩頭生死相隔的母女》,建平老師做的是一個叫伊婷的大學生被某博士精神控制的報道。我當時比較震驚的是包麗事件放出來的很多截圖,霽潔能跟我分享一下當時的感受嗎?

黃霽潔:會有一種精神上的恐怖感。

每當出現這種情節的時候,牟林翰的語言會長達好十幾屏,包麗可能就回復了那么一兩句。建平老師講到親密溫情和這種控制的循環有一點相似,也會讓人覺得很不適。

牟林翰給我一種,他一直想要塑造一個理想愛人的感覺。還有一個就是他們在聊天的時候,包括在吵架的時候,經常會討論“愛是什么”的話題。牟林翰常常希望包麗證明對他的愛,但是牟林翰又會不停強調包麗已經不是處女了,所以她無論如何也無法證明。他其實壟斷了愛的定義。

方云槐:當時包麗事件出來,很多人在網上抨擊她,覺得她太軟弱了,說一個高知女性為什么會這樣“戀愛腦”。接觸了她最親近的朋友和家人,你怎么看待這些言論?

黃霽潔:我覺得沉溺在戀愛之中,為戀愛付出不是一個問題,這是一個可貴的行動。但是不止在這個案子里面,大家都會把“戀愛腦”和理性放在一起談論,將情感和理智對立起來,認為女性就是感性的,因此她是比較糟糕的一種生物。這其實是一種厭女文化的產物。

知識女性為什么反而沒辦法逃脫?她是知識女性或不是知識女性,她是女性還是男性,我覺得無所謂。他們都生活在同樣一個結構性的性別不平等的文化里面,愛情應該是彰顯人的自由、彰顯一種革命的行為,但是在這種浪漫的愛情里面,還殘留著很多父權制性別結構的影子。

方云槐:建平老師有一篇報道《戀愛暴力中的性與愛》里面提到,伊婷順利地逃脫了對方的控制。你覺得伊婷的勇氣來自于什么地方,她為什么能成功?

周建平:那個男博士當時在學界是很受認可的,伊婷恰恰又是一個對學術有崇拜的人。她讀波伏娃的時候,吸收到的不是獨立或者平等,反而是要平靜大度地接受那個男的有更多的性伴侶。

對于她是怎么走出來的,我關注到一個可能有關的細節。有一次伊婷被打了之后,她很害怕地逃跑。當時在一個學術研討會住的地方,隔壁剛好是一個教授,她接受采訪的時候說,隔壁教授是我們項目組的學科帶頭人,是她面臨的另外一個學術權威,比她當時男朋友的學術地位高很多。老教授幫她分析,說你這個是親密關系暴力,你被他操縱了,必須要離開他。

我覺得伊婷接受的教育是讓她有足夠的能力分析自己的處境的,只是她當時處于這樣的心境里,她需要一些事情、一個人、一些話去觸發她。

剛剛你們也提到了知識女性“戀愛腦”的問題,作為男性,我會關注到日常男性朋友的交往中,如果一個男有“戀愛腦”,他可能會受到不一樣的,甚至是更大的攻擊。固有的性別觀念對部分男性也是有傷害的。

讓她們自己定義和選擇

方云槐:《小娟》這首歌的歌詞跟我們剛剛講的案例比較契合,被性侵的主人公受到了“用鍵盤”的暴力。她們獲得解放、想通的那些瞬間,可以作為現在或以后的小娟們思考的啟發點。

陳竹沁:我覺得很多悲劇也在于把女性固化在妻子、母親或者女友的身份,是一種非常被動的角色。但是我們能夠獲得的力量,就是從私人領域里出走,走向一個更公共的(領域)。作為媒體也好,朋友也好,給予這些受困難的人一個社會資源的網絡,無論她是想要站出來,或者在更好的機制中找到公平正義的一種疏解,我覺得就已經很好了。

黃霽潔:平時我們對于性侵暴力中的受害者有一個傾向,認為她們是非常悲劇的,然后她會覺得自己很軟弱,不斷把自己內化為一個有問題的受害者。包括之前討論得比較激烈的,被李陽家暴的妻子最后選擇了原諒對方,那時有很多輿論有點“恨鐵不成鋼”,為什么逃脫了他還原諒他。

包麗事件出來之后,《三聯生活周刊》也采訪了有類似經歷的一個女生去做口述,她也是被一個男生精神控制。當時文章標題叫做《PUA不能概括我的戀愛經歷》,如果只以一個標簽去定義自己的感情,她是不太認可的,她覺得他們之間也是有喜歡的,她也付出了自己的愛。對于一個女性,對一個受害者真正的尊重,在于讓她對自己的決定有發言權,讓她去定義自己的遭遇到底是什么。

方云槐:我們之所以做這個節目,去分享這些年我們曾經見過的小娟,不是為了鼓勵這些小娟們站出來,而是鼓勵她們從受害者身份中走出來。我也希望小娟們以后不再是化名,而是她們真正的自己。以后的小娟們,越來越少。

通過三八婦女節的契機,希望所有的女性都能獨立、自尊、自愛。希望這個世界的男女能夠更平等一些,更相互理解、相互尊重一些。

主持 / 方云槐

剪輯 / AKA切爾西

撰文 / 鐘笑玫 胡雅婷 劉一萍

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司