- +1

加快融入國內國際大循環,倒逼內陸城市體制機制改革

新冠肺炎疫情的全球流行之初,國外市場的需求大幅萎縮對我國外貿企業造成了較大的沖擊。但是自7月以來,我國出口貨量急劇上升,出口集裝箱需求猛增,不論是海運市場還是中歐班列,都出現箱源緊缺、運費飆升、周轉延遲現象。可以說,對于深入參與國際分工的沿海地區而言,今年的外貿形勢就如同坐過山車一般。

事實上,除了疫情因素之外,外貿也經常受到國外不可控因素的影響。因此,一些貿易依存度較高地區的經濟發展往往面臨著較大的不確定性。日前,中央反復強調要立足國內大循環,促進國內國際雙循環。筆者認為,與過去的經濟發展模式相比,以國內大循環為主、國際國內雙循環相互促進的新發展格局有著巨大的優勢,即用國內市場的確定性對沖國外市場的不確定性,從而讓經濟實現更加平穩和健康的發展。

雖然,中央提出在新格局下要以立足于國內大循環,但是這并不意味著內陸地區可以只注重國內貿易,而忽視原本對經濟拉動作用就不大的國際循環。相反,筆者認為,內陸城市需要堅定不移地大力推進對外開放。因為,在改革開放四十多年的歷程中,大部分內陸城市的開放程度仍然太低,且這是導致內陸和沿海地區在體制機制、營商環境上差距擴大的主要原因之一。已經有很多的報道和學術研究都肯定了對外開放帶來的外貿和外資可以拉動經濟增長和推動技術進步。但是,對外開放的另一個重要作用往往被忽視,即通過對外開放倒逼國內的體制機制轉型。

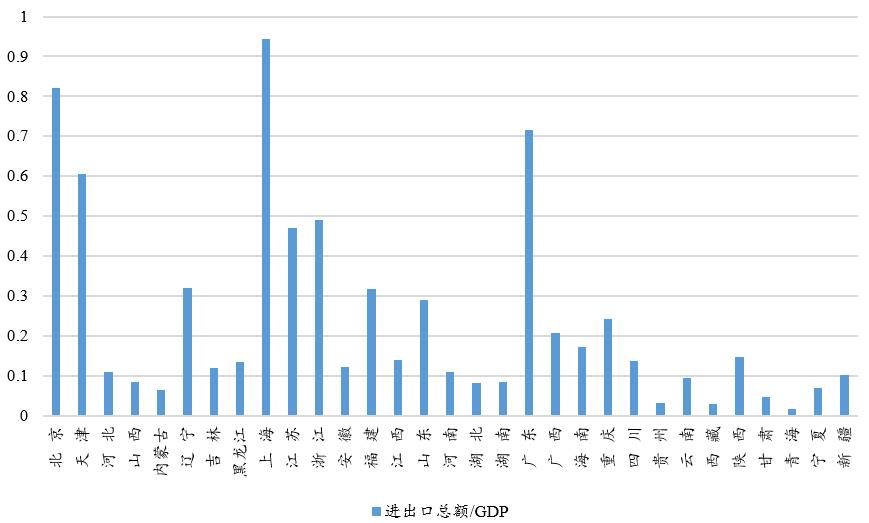

圖1是2018年我國31個省份的貿易依存度指標(進出口總額占GDP比重)。圖1顯示,除了上海、廣東、江蘇、天津、北京、浙江、江蘇、遼寧、山東這幾個沿海省份,我國絕大部分地區參與國際循環的程度并不高。山西、內蒙古、湖北、湖南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏的外貿依存度不到10%,河北、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、新疆的外貿依存度也不足15%。可以說,我國絕大部分地區不是參與國家貿易分工的程度太深,而是參與程度太淺,對外開放程度遠遠不足。

圖1:2018年全國各省、直轄市的貿易依存度

注:數據來源于《中國統計年鑒2019》

筆者在《改善營商環境的關鍵:擺脫對少數關鍵企業的依賴》(澎湃商學院,2020-09-30)一文中曾經寫道:營商環境的演化實際上內生于地區發展模式,有什么樣的發展模式就會發展出怎樣的營商環境。從現有的數據來看,我國還有很多地區的發展實際上一直依賴少數關鍵企業發展,即國有企業和一些大型企業。越依賴于少數關鍵企業的地區,越有可能演化出不利于民營經濟發展的體制機制、行政方式方法、政策導向和市場環境。

但是,在我國31個省市、自治區中卻存在這樣一個特例——上海。2019年,上海的公有制經濟增加值占GDP比重為48.04%,民營經濟占比僅在25%左右。上海的工業企業中國有企業資產占比為47.07%,主營業務收入占比為40.86%,利潤占比為52.88%,遠遠高于浙江、廣東、江蘇、山東、福建,甚至也高于湖北、湖南、陜西、四川、重慶、內蒙古等中西部省份(以上數據來源于《中國統計年鑒》、《2019年上海市國民經濟和社會發展統計公報》和《中國稅務報》2020年10月12日報道《上海民營經濟逆勢增長 產業加速升級》)。

為什么上海的國有企業占比很高、民營經濟占比很低,但是營商環境卻在國內首屈一指?筆者認為,主要原因是上海足夠開放。上海在國有企業占比較高的同時,外資企業數量眾多,外貿依存度高達89.23%(2019年數值)。作為內地最早開放的城市,為了能夠深度參與國際貿易和引進跨國公司,上海必須深化體制機制的改革才能做到與國際接軌,只有這樣才能更好地服務外資、外貿。因此,改革開放四十年多年,上海不僅成長為中國對外開放程度最高的城市,也成長為國內契約精神最強、營商環境最優的城市。

除了上海,蘇州的起起落落也帶來同樣的啟示。中國加入WTO后,蘇州抓住國際產業資本向長三角地區轉移的機遇,積極實施招商引資戰略,新增外資發展迅猛。2012年,蘇州實際利用外資91.6億美元,達到歷史巔峰。這些外資主要流向了制造業,使得當時的蘇州享有“世界工廠”的美譽。然而,2015年開始,由于中國人口紅利逐漸消失,大量的外資企業開始撤出蘇州,遷往東南亞低勞動成本的國家。很多人都認為:在中國勞動力和土地成本不斷攀升的情況下,“蘇州模式”不行了。但是,2020年上半年,蘇州實現規模以上工業總產值1.55萬億,成為全國第一大工業城市。同時,蘇州的生物醫藥制造、新一代信息技術、納米技術、人工智能等核心產業實現爆發式增長。

為什么蘇州能重新煥發活力?筆者認為,外資企業雖然走了,但是給蘇州留下了寶貴的財富:好的營商環境和大批優秀的人才。由于蘇州的外向型程度高,因此當地政府的體制機制、法治環境都能與國際接軌。這樣優越的市場環境當然可以吸引和培育出一大批優秀的企業。

因此,內陸城市想要在較短時間內改善營商環境、轉變體制機制,只有兩條路徑:一是刀刃向內,自發改革;二是借助外部的力量倒逼改革。借助外力就是要堅定不移、加大力度做好對外開放。通過更高層次、更深程度的開放,讓本地的職能機構更多的參與到外貿、外資的業務中,適應國際規則,建設符合國際慣例和規則的經濟運行方式和機構運營模式,才能改善營商環境,激發市場主體的活力。

(作者羅知為武漢大學新民營經濟研究中心主任、經濟系主任、教授,主要研究方向為發展經濟學、產業經濟學,著有專著《中國轉型時期的國有企業:多重任務、效率損失與制度約束》《貿易自由化與貧困——來自中國的數據》《新民營經濟研究》。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司