- +1

往事|從一副曾熙對聯的筆誤,看張大千兄弟的尊師情結

曾熙(1861—1930),湖南衡陽人,是清末民初著名教育家、書畫家,光緒二十九年(1903)進士。曾熙弟子眾多,其中名聲最大的是張大千。事實上,張大千及其兄張善孖、胞弟張君綬三人都投在曾熙門下學習書法。本文從一副曾熙應邀為阿育王寺撰寫的對聯講起,看張大千兄弟與曾熙之間的師生情誼。

曾熙

走進寧波的阿育王寺,你如果足夠細心的話,會發現寺里有多幅曾熙的親筆手跡。塔亭之上,就有一幅氣勢磅礴的隸書大字,名曰“堵波邃境”,蒼勁入古。

“堵波邃境” 寧波阿育王寺曾熙親筆手跡

寧波阿育王寺曾熙親筆手跡

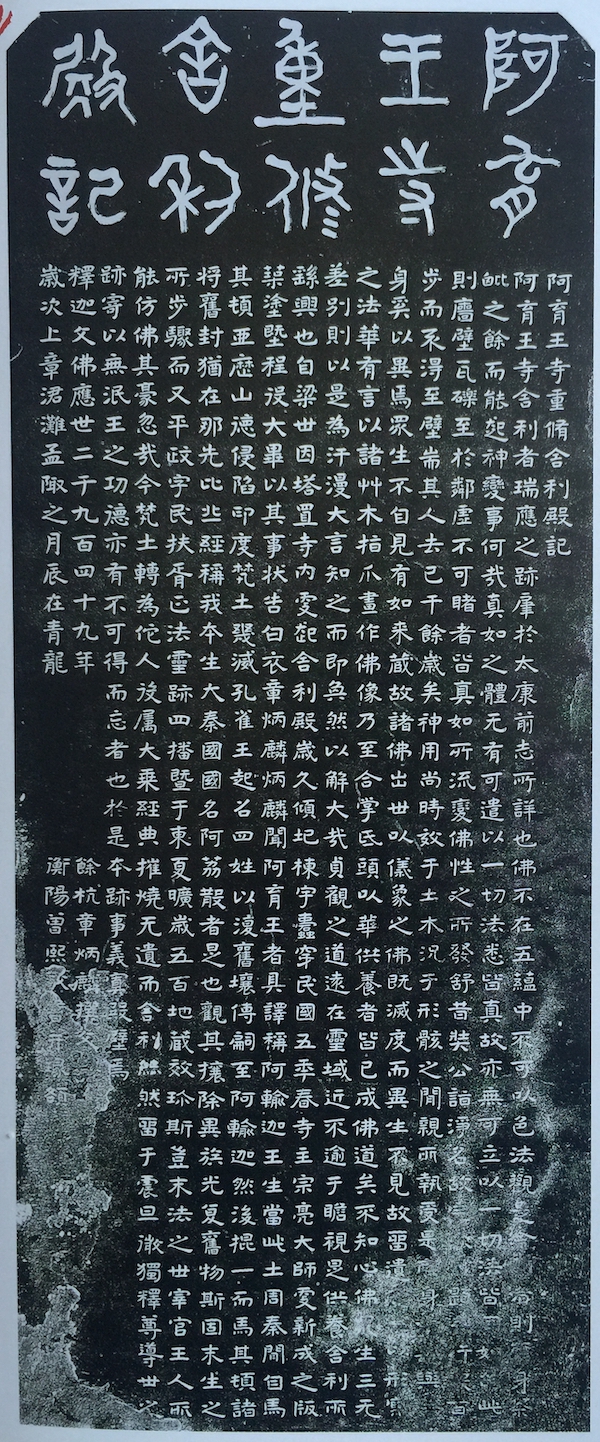

此外,寺內還有一副十六字長聯,曰:“此間珍裝法寶,曰論,曰律,曰經,總稱三藏;者里彌滿清凈,即中,即真,即俗,的指一心”,當然,其中最長的當屬1920年曾熙專門為阿育王寺書寫的《阿育王寺重修舍利殿記》,撰文者則是國學大師章太炎。

曾熙書《阿育王寺重修舍利殿記》

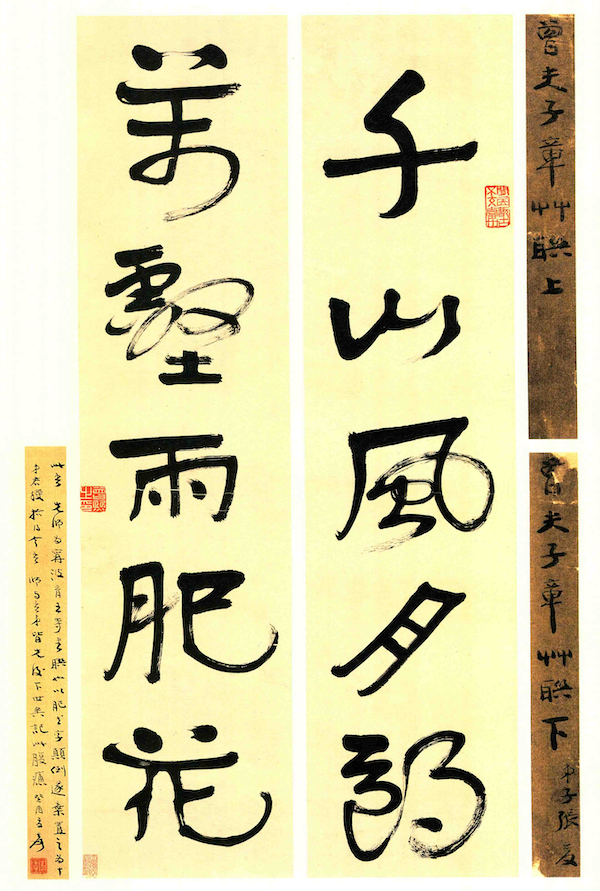

當看到一副名為“千山風月朗,萬壑雨花肥”的對聯時,我的內心不僅涌起一絲警覺和欣喜,深有某種似曾相識的感覺。學術敏感使我馬上翻來《曾熙書法集》查閱,發現里面的確收錄了一副與之極其類似的對聯。原來,曾熙應邀為阿育王寺撰聯并作書,創作靈感涌現之際,一不小心將其中的兩字寫顛倒了,成了“千山風月朗,萬壑雨肥花”。盡管這副章草對聯從藝術水準上看堪稱上乘之作,用筆簡練,氣息古樸,如“折釵股”“錐畫沙”,但本著對作品負責的精神,農髯先生還是將這幅心愛的作品扔進了廢紙簍,另書一副。愛徒張君綬看著師傅的神來之筆被棄,非常不舍,偷偷將其撿起收藏,于是有了《曾熙書法集》中的這副筆誤之聯。無獨有偶,張大千對恩師的書法同樣追慕和癡迷,他曾見一副被農髯先生丟棄的章草對聯,非常喜歡,乃以重金購回。據筆者考察,這種事情在張氏兄弟身上發生過多次。可見,張氏兄弟對恩師藝術的仰慕和癡迷。

曾熙書《千山風月朗,萬壑雨花肥》

張君綬是張善孖、張大千的胞弟,三人都投在曾熙門下學習書法。從稟賦上來說,張君綬不輸善孖和大千,但可惜困于感情之事,年紀輕輕就蹈海而死。君綬死后,張大千將十弟暗藏的這副對聯收拾出來,并題識曰:“此書先師為寧波阿育王寺書聯也,以肥花字顛倒遂棄置之,為十弟君綬拾得,今吾師與吾弟皆先后下世矣。記此腹痛。癸酉夏,爰。”從“腹痛”兩字可見張大千面對這件關聯著恩師和胞弟的舊物時,是何等的情動神傷!

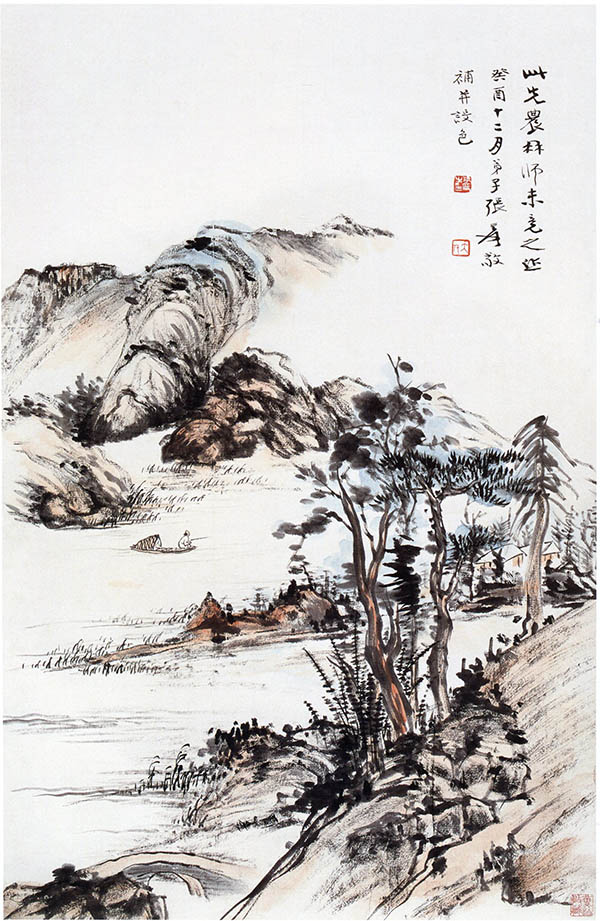

曾熙畫作(張大千補色并題跋)

1917年張大千拜曾熙為師,此后他和兄長張善孖就一直跟隨師父身邊,師徒情誼形同父子。曾熙作為晚清最后一批進士,除了是一位大書法家,更是真正意義上的文人,忠孝仁義的儒家倫理觀對他的行事方式產生了深遠的影響。曾熙從小喪父,因此深諳母親養育之苦,八國聯軍進北京時,他首先想到的就是母親行動不便,倉皇中背著母親出逃。對親人如此,對弟子亦是如此。曾熙對弟子各方面都關愛有加,已遠遠超出普通的師徒層面。張氏兄弟之父張懷忠死后,他親自撰并書《張懷忠先生家傳》,可見對弟子輩的體恤之情。當然,這種倫理觀也潛移默化地影響到了張大千兄弟。張善孖在恩師去世后專門撰寫《曾農髯夫子之孝思》,回憶恩師的孝道之舉,而張大千則在恩師墓地旁建屋守喪,吃住不離,長達一個月之久。在人心動蕩的亂世,能執如此尊師之禮的人相信也并不多見!新中國成立前夕,張大千移居海外,雖人在異域,他仍不忘托內地好友搜集恩師曾熙的遺墨,如有人搜集到了恩師的墨寶贈他,他就回贈以自己的精品畫作以表感謝,要知道當時張大千的名氣已經不減老師了!

張大千繪《三賢圖》(右起:曾熙、楊仁山、李瑞清)

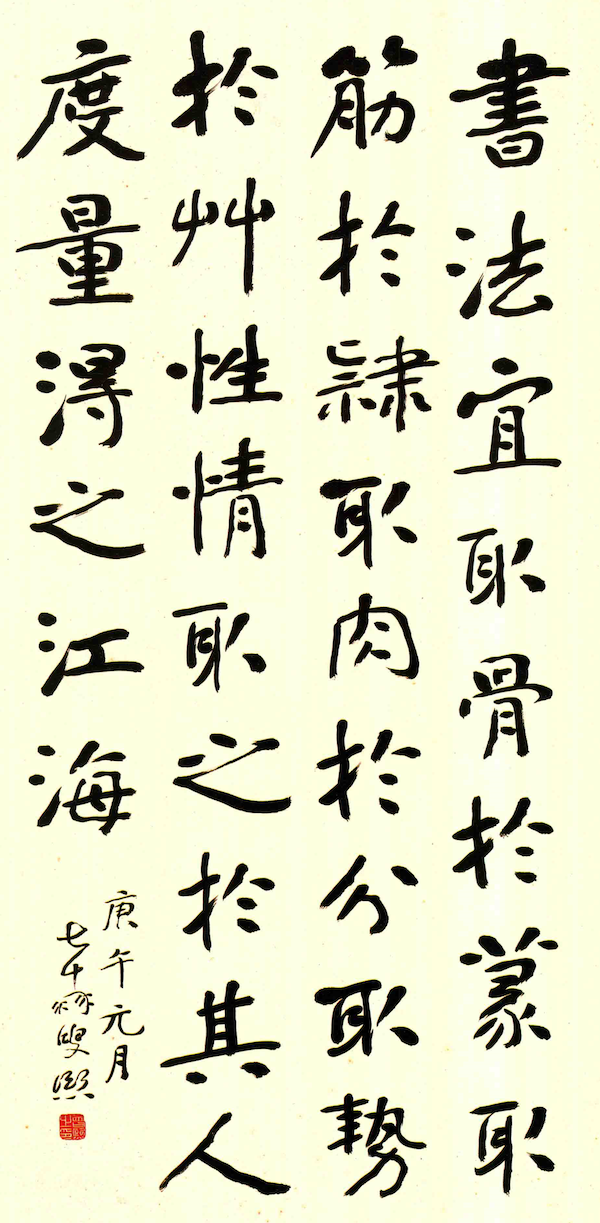

曾熙行書立軸

“行可以伏一世,而德淑于一身;學足以追三古,而化不被于人人”,是譚延闿對曾熙一生為人為藝的至高評價,可謂恰如其分。關于張大千兄弟與曾熙的師生情誼,有很多鮮活的故事,在近代書畫史上堪稱傳奇,這也足以證明曾熙在傳道育人層面的極大成功。在當今浮躁的社會,成為一名藝術家不難,而難在德藝雙馨,并能將其發揚光大。

(作者系美學博士,現供職于中國國家博物館)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司