- +1

往事|醉心于焦墨的張仃晚年緣何停止作畫?

知名國畫家張仃(1917年—2010年)曾熱衷于以焦墨寫生寄懷散懷,但晚年的張仃留給人們的一個大懸念,是突然停筆,不再作畫,其中緣由何在?

張仃畢竟是以繪畫寄托生命的藝人,一旦真要放下,又是談何容易!此中悲愴何在。

生命最后的那幾年,張仃隱居京郊門頭溝,每天寫篆書,讀魯迅,抽煙斗,品茗,聽蟈蟈叫,眺望窗外的樹林……

畫家張仃(1917年05月19日—2010年02月21日)

晚年張仃留給人們的一個大懸念,是突然停筆,不再作畫。

張仃的一生與繪事密切相關,如果把幼年在老家的大黑門上信筆涂抹也算在內,那么,他的畫齡長達八旬。可以說,除了畫畫,張仃幾乎沒有別的愛好。畫史記載:畢加索臨終前兩天還在作畫;長期受內風濕折磨的雷·諾阿在去世那一年,將畫筆綁在手腕上,畫了許多浴女圖;齊白石、黃賓虹、林風眠直到生命的最后時光,都作畫不息……作為他們的同道,張仃沒像他們那樣,將繪畫進行到底,是一件令人困惑的事。

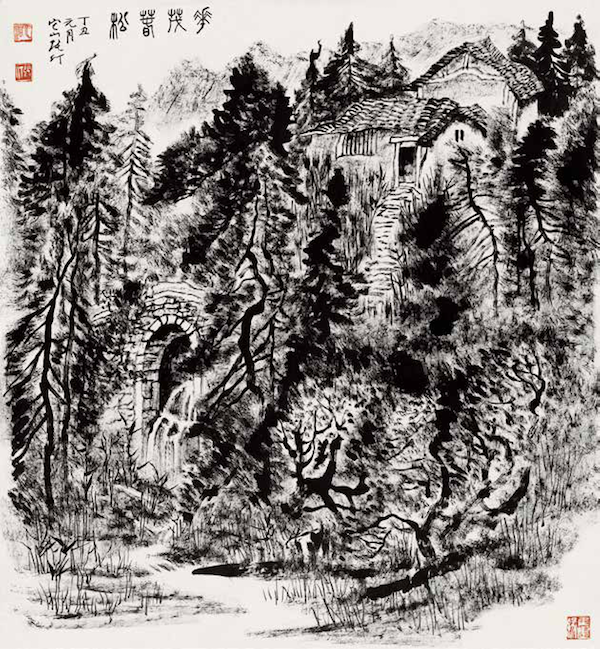

中國繪畫有“衰年變法”的獨特傳統:少數杰出的才俊在生命的晚歲,憑借天賜的長壽,融合畢生的功力、學養與靈慧,實現藝術境界的升華,達到自由飛揚、解衣般礴的靈境。張仃是畫界公認的通才,尤其是他的焦墨山水,經過二十余年的修煉,步入佳境,綻放異彩,然而,就在同行對他充滿期待之際,他停止了作畫!

驚異之余,不免追問:究竟是何種巨力,迫使張仃放下手中的畫筆?

對此,張仃自己如是說:“我對于自然和藝術始終懷有一種敬畏的心理,如果不身臨其境受到感動,我就不愿意畫出來。只有直接地面對自然,面對真情實感,才能進行有感而發的創作。從50年代到90年代,我不停地在寫生,跑了很多地方。只要進到了山里,我就感覺像是去朝圣,回到母體之中,什么都忘了,一心就只懷著藝術創作的沖動,這是生命中最享受的時候。近年來我年紀大了,身體不好了,也跑不動了,所以也就不畫了。”

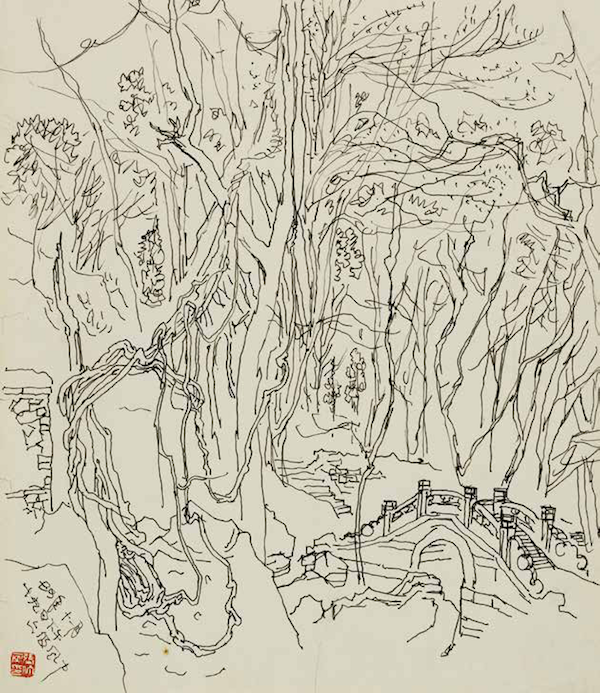

寫生中的張仃

張仃的解釋無疑是真誠的,也是自洽的,證之于古今中外的畫史,則不能不顯得太“個案”。試想,一個對繪畫深度癡迷,幾十年來筆耕不輟的人,因不能親臨自然寫生而放棄作畫,聽起來就像天方夜譚。尤其中國畫這門藝術,書畫同源,寫意為上,搜盡奇峰,為打草稿,守一方畫室,妙想遷得,自鑄方寸世界,乃是天經地義的事;而耄耋畫師,因身體原因,足不出戶,閉門造車,煙云供養中安度晚年,更是平常不過的事。怎么事情到了張仃身上,就變成例外?

張仃此舉,令人想起希臘神話中的大力神安泰(安泰腳踩大地時,力大無窮,不可戰勝,一旦雙腳離地,神力便失。)他將自己進山采風喻為“朝圣”,意味著一走進自然,便神靈附體,下筆如有神。

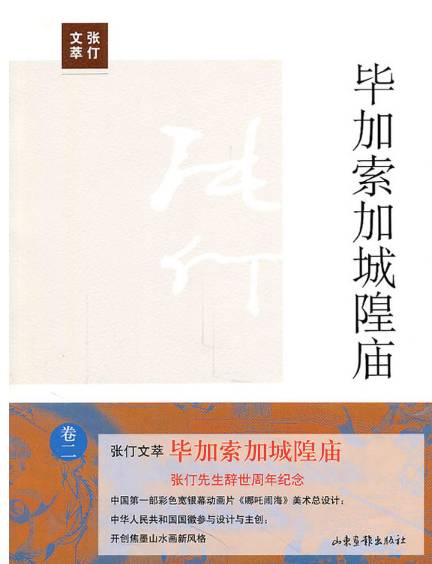

仔細考究起來,這種“神憑”現象并非歷來就有,而是始于“文革”后期。在此之前,作為一個革命藝術家,他的寫生,是為“深入生活”,此種生活,是“二為”(為工農兵、為無產階級政治服務)方針規范下,閃耀理想之光,通向共產主義烏托邦的生活。無論是上世紀50年代“新中國畫”水墨寫生,還是60年代初“畢加索加城隍廟”藝術實驗,都不脫這個范圍。是后來的運動與煉獄,燒毀了他對生活的美好感覺,甚至連同燒毀了對色彩、變形的美妙感覺。因為,正是那批“原于生活,高于生活”的彩墨裝飾畫,給帶來滅頂之災,遂有后來的“朝圣”之舉。

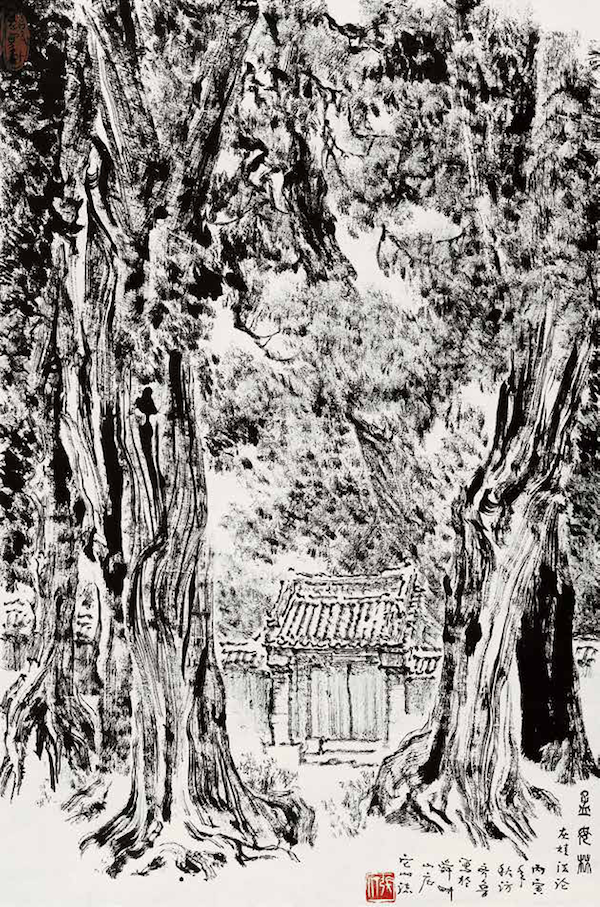

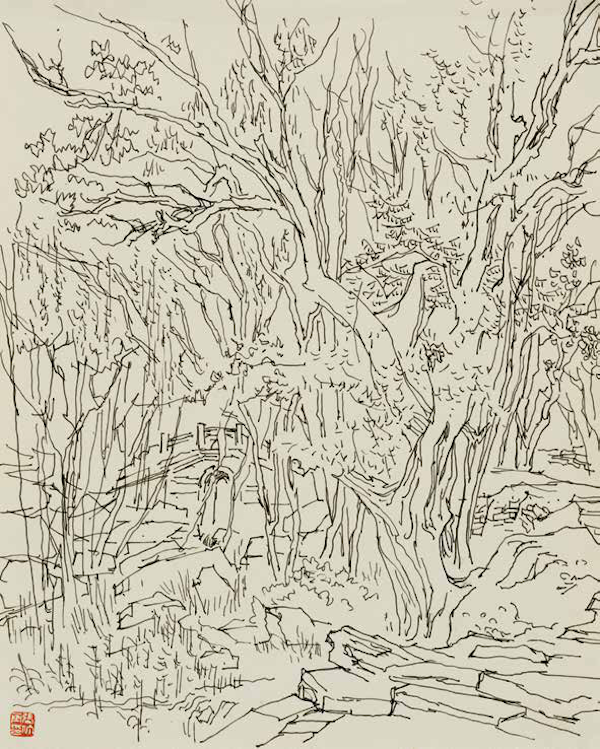

張仃焦墨寫生

張仃的這次藝術轉向,令人想起二十多年前在延安,經文藝整風運動,在民粹主義的道德感召下,毅然放棄一向喜愛的漫畫創作,改行藝術設計,畫風轉向寫實。相比之下,前一次轉向程度較輕,后果沒有那么嚴重,唯其如此,1956年出訪法國,見到心儀多年的畢加索,壓抑多年的藝術天性又被激活,于是便有新中國美術史上絕無僅有的藝術實驗——“畢加索加城隍廟”,為此“文革”中差點丟掉性命。張仃的高足、畫家丁紹光對這場災難及后果有很深體悟,這樣寫道:“1976年以后,張仃從之前熱衷的現代中國畫改革,從斑斕的色彩世界,走向黑白天地,從前衛走向傳統。一直到他辭世,在長達三十年的時間里,堅持進大山朝圣寫生,始終不渝地畫焦墨山水。我想只有這片滲透、凝聚了數千年中華民族血汗與淚水的土地、山川,才能撫慰張仃老人在‘文革’中被極度摧殘的心靈……”

張仃與畢加索

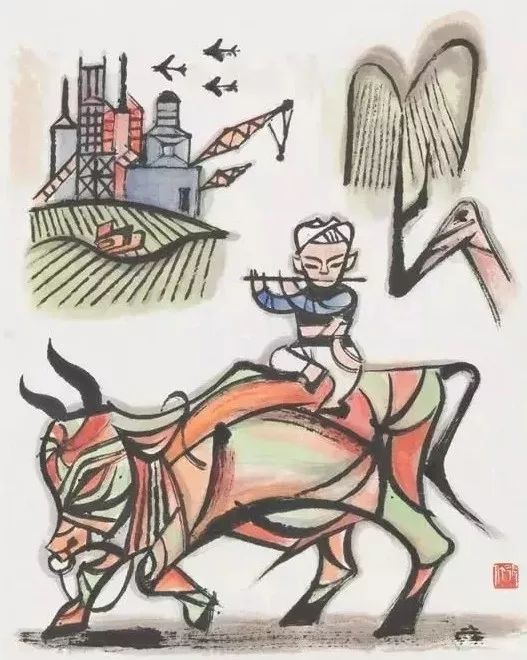

張仃作品

張仃的繪畫世界由兩大脈絡組成,一為“畢加索加城隍廟”(民間與現代結合),以漫畫、彩墨裝飾畫為代表,時間跨度1933至1979年;一為“寫生加筆墨”(寫實與古典的結合),涵蓋張仃的水墨風景、焦墨山水,以焦墨山水為代表,時間跨度1954至2002年。前者出自藝術天性,后者是修為的結果,兩者之間有一條重要的紐帶——自然(張仃喜歡稱作“生活”)。

面對張仃的這次藝術轉向,令人感慨萬端:一方面,寫生的重心由欽定的“生活”轉向永恒的“自然”,是一次巨大的解放,給張仃的作品帶來了超凡脫俗的氣象與品位;另一方面,放棄“畢加索加城隍廟”的拿手好戲,純以焦墨師法造化,套上“書畫同源”的籠頭,使張仃畫風變得傳統、保守,以致于張仃過去的同道認為是向傳統“投降”,不以為然。

思量再三,張仃此舉豈是“投降”二字所能簡單概括!黃苗子題張仃焦墨寫生冊頁《香山縱筆》的跋文,透露其中復雜的內涵——

它山十年前畫富裝飾性,性不規之于形似,凡三代兩漢金石,下逮老蓮、石、八、畢加索、亨利·羅素,以至民間藝術之色彩造型,有精華者,無不吸收而消化之,以自成風格。它山益以裝飾畫家稱。1975年秋,予與它山別七八年,而復相見,亟造白家莊,居觀畫,則畫風大變矣。今年夏,予省它山疾至香山,遍叩山中人,始于一老農破屋中訪得之。它山病中以畫自遣,香山之樹石巖泉,一一入它山紙墨中。它山曰:吾畫數十年,每創一格,輒復棄之,益求深造,吾終不滿于既得之成,故吾屢變;又曰:吾借鏡前人,然吾多年心得,則以師自然宜居首要,草木山川,朝暉夕陰,凡此變化,無一而非吾師也。(略)

張仃作品

此跋作于1976年未,其時兩個“凡是”依然流行,文化思想尚囚禁于慣性之中,兩位飽經風霜的老友相會,頭上的“叛徒”、“右派”帽子尚未摘除,自然不能暢所欲言,只能在許可的范圍表達自己的心意,盡管如此,風騷之意隱匿,天地之心昭然。可以看出,此時“自然”不只是張仃的身體避難處,也成了他的精神庇護所。張仃稱:“吾畫數十年,每創一格,輒復棄之,益求深造,吾終不滿于既得之成,故吾屢變”,顯然不是由衷之言,而是一種自我安慰。事實上,張仃每次“畫風大變”,都是強大的外力使然,一種畫風剛形成,旋即被打斷,留下無盡的遺憾。到“文革”后期,趁監管放松,張仃躲到香山養病,在自然的懷抱里,畫心又騷動起來——這也是無可奈何之事,身為藝術家的宿命,張仃必須找到一條新的精神出路。這條路仿佛就在眼前,它風光誘人,似曾相識,歷代失意的文人騷客都在這兒逍遙,寄托余生。然而,作為一位革命藝術家,張仃不可能真正的“出世”,而是將“出世”作為藝術探索的途徑——“吾借鏡前人,然吾多年心得,則以師自然宜居首要,草木山川,朝暉夕陰,凡此變化,無一而非吾師也。”

盡管不是真的“出世”,張仃對自然的癡迷與神會,決不亞于任何一位“出世”畫家。陳布文1974年7月25日致長子耿軍的家書可作小證:“在香山住了幾天,雨天,所以還說不出什么感覺來。只是阿爸睡得很好,他是一直在贊美,雖然常常弄到中午還什么也吃不上,一連幾天是咸菜泡飯(飯也餿菜也霉了)但他仍是贊山贊樹……”觀張仃這時期的寫生畫稿,畫家喜悅、投入與忘我之情躍然紙上,其中有這樣的落款:“七四年十一月十九日下午于六級風中”——要知道,十一月中下旬的香山,天氣已是非常寒冷,年近花甲,病魔纏身的張仃,在六級寒風中對景寫生,如果沒有神憑的力量,如何能做到?。

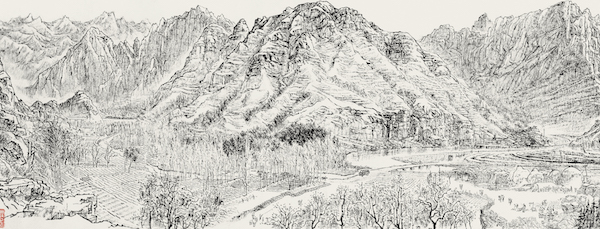

張仃,《房山十渡焦墨寫生(局部)》,1977年

張仃,《房山十渡焦墨寫生(局部)》,1977年

張仃的學生黃國強回憶1977年秋隨張仃在房山十渡寫生的情形:“當時張仃的精神所散發的氣息讓我很震撼,日子久了,我感悟到,他在大自然面前有著一觸即發的的強烈的心靈感應,他能敏銳地看到天地乾坤,自然道靜、陰陽相勝相推、順勢幻化的各種形態。”陳布文的《房山十渡焦墨寫生》題跋,形象地詮釋了這種一觸即發的心靈感應——

它山有畫太行山之想久矣。丁巳秋,有邀去房山十渡寫生者,即欣然偕往。(略)一下火車,即見峰屏屹立,山勢雄奇,四顧皆山,層巒疊嶂,氣象萬千。又見藍色的拒馬河,急流呼嘯,清澈見底,環山繞谷,奔騰而下。它山為景所驚,竦立震懾,心情激動,不可名狀。從此日出而作,懷糗策杖,跋涉于荒山野谷之中,無視于饑寒勞渴之苦。盡四五日之功成此長卷,純用焦墨為之,亦它山畫稿中前所未有者也。(略)

張仃,《房山十渡焦墨寫生(局部)》,1977年

張仃,《房山十渡焦墨寫生(局部)》,1977年

之后的二十年間,張仃心系山野林泉,只要一有機會,就付諸行動朝圣,尤其是離退之后,更是馬不停蹄,足跡遍及祖國大地山山水水。在這個過程中,“對景寫生”與“即興創作”很快融為一體,根據速寫稿,張仃可在畫室自由發揮,進行二度創造,留下千余幅氣韻生動的焦墨山水作品,將焦墨由一種古老的墨法,發展為一套完整的繪畫語言,變成一個獨立的畫種,貢獻之大,自不待言。然而,就在人們期待張仃百尺竿頭更進一步,完成“衰年變法”時,他卻放下了畫筆!

筆者一直困惑:張仃為什么沒有像李可染那樣,精心規劃自己的藝術探索歷程,按部就班,有條不紊地實現自己的目標,最后達到“白紙對青天”、“造化在手”的自由境界;也沒有像吳冠中那樣,大刀闊斧,用西方現代繪畫的“形式美”法則改造中國畫,迅速完成“國畫現代化”的藝術實驗。兩位都是他的知交,對他們的藝術路數,他再清楚不過。其實,憑張仃深厚的筆墨功力,加上“畢加索加城隍廟”的看家絕活,弄出一套吸引人眼球的“張家山水”程式來,并不見得有多難。那么,為何不為呢?

張仃作品

也許,這正是張仃與眾不同的地方,也是常人難以理解之處。陳丹青曾以“迥出意表”、“知之不盡”形容自己崇拜的藝術大俠,認為張仃是一位遠未被時代識賞的前輩;對張仃的風景素描,更是激賞有加,贊其“質樸清新,俊秀而空靈,于‘平淡’中居然有‘燦爛’之象。”甚至認為畢加索若是看見這批風景素描,將對東方人的藝術涵養之道“欣然有悟”——“這批素描可游可讀,可讀而可游。所謂可讀者,非指技巧,而在景物的翔實與生動,畫中名山巨川僻地荒村,舉凡樹石屋舍庭院廊廟,俱皆宛然可親,極富人間氣,而中原江南氣息,莫不歷歷紙上;此即狀物寫生的真趣,久已被明及清的山水畫主流相率離棄了;所謂可游者,卻是非指風景,而在手腕法度之間;先生高度紛繁遼遠的景致,手到擒來。尋常角落,也每取舍隨意,涉筆成篇;先生的行線,遲速緩急、翼翼衿衿、顧盼機敏、巧拙相生,尤以野枝奇樹的勾勒為最傳神。簡直目送筆走,得意嬌縱,僅以硬筆書道落紙,而見書道篆工的柔韌與健勁,這份功夫,西畫一路風景寫手便不可望其項背了。”(《從心所欲不逾矩——讀張仃先生風景素描》)——這是在中西畫史開闊視野中對張仃的風景素描作出的評價,不愧為知音之論。陳丹青進而將此歸結為叔本華定義藝術家敏于“外化”的稟賦,可謂高屋建瓴。筆者想補充的是:這種“外化”的稟賦,與“自然”有神秘的夙緣,也就是說,只有與自然相遇時,張仃的生命激情才能得到最大限度的釋放,燃出最美的火花,好比巨匠在火候最佳、精力最足、狀態最好的時刻打出稀世寶刀一樣。

筆者早經發現:張仃很少重復畫自己的作品。在這一點上,他與別的國畫同行形成鮮明的反差。眾所周知,中國畫創作,不在乎題材的重復——題材只是筆情墨趣、抒發情感的媒介與道具,同一個題材,可以一次次,甚至無休止地畫下去。齊白石的荷花,徐悲鴻的馬,黃胄的驢,李可染的牛,無不如此。張仃卻不這么做,對他來說,“題材”似乎有特殊重要的意義,因為它總是與特定的時間、空間、情景、氛圍聯系在一起的,是一期一會,不可重復的;因此,一個題材,畫一次就夠了,因為這一次,往往就是最精彩的一次,后來無法超越的一次。

張仃焦墨寫生

筆者至今記得,1987年秋北京中國畫研究院舉辦“張仃山水寫生畫展”,老畫家何海霞看了展覽后,十分感慨,在研討會上發言,贊嘆張仃是“用生命作畫”,慚愧自己是“玩弄筆墨”。其實,就中國畫這門藝術而言,“墨戲”是一種傳承已久、妙不可言的藝術趣味,具有別的畫種不具備的獨特的審美價值,如果不走極端,無可非議。倒是張仃,似乎生來缺少這種藝術趣味,正如他自述那樣:進了美術學校,始知有文人畫、匠人畫的雅俗之分,“經過一番努力,雖然也能約略領會一些文人畫的筆墨趣味,但并不能得到完全的滿足。”(《我與中國畫》)他的興趣所在,是活力豐沛的民間繪畫及與之相通的西方現代繪畫——“畢加索加城隍廟”。是“文革”狂飆,無情中斷了這個藝術進程,同時又成就了張仃與“自然”的不解之緣,使他義無反顧走上“文人畫”的道路——

我年近花甲之時,決心從小學生做起,純以焦墨寫生,猶如對自然“描紅”,練眼、練手、練心,促使眼、手、心合一。從實踐中悟到,石濤“一畫”說并非玄虛,聯系到從趙孟頫到董其昌“書畫同源”論,重視以線為造型手段。經過不斷實踐,認識有所提高,不知不覺十幾年又過去了。藝術勞動,可能也有慣性,每覺得以焦墨寫生愈來愈得心應手,愈欲罷不能了。(《再談我為什么畫焦墨》)

這段話啟示我們:焦墨寫生,是聯結晚年張仃與自然的“信物”,在自然的懷抱里,張仃的焦墨寫生下筆如有神,欲罷不能;反過來說,一旦不能親臨自然,這場曠世之戀就無法持續,他的繪畫創作也就失去強大動力。果不其然,1997年夏,八十高齡的張仃查出嚴重的腦腫瘤,遵醫囑家人從此不讓他進山寫生,他的創作激情仿佛隨之而凍結。之后三年里,他沒有畫畫,可謂破天荒。

2001年春,應同道好友的再三敦促,張仃終于拿起畫筆,根據過去的寫生稿畫了一批焦墨小品。這批小品筆精墨妙,章法洗練,深得同行喜愛,張仃自己卻不甚看重。據張仃的關門弟子,畫壇新銳丘挺回憶:“2000年到2002年之間,張先生在家里畫了一批四尺三開的焦墨山水,這些畫是對以前的一些寫生作品的重組、提煉。筆墨精簡,意象高華壯健,更從容地寫出他心里的精神境界,標志著他的焦墨之境又進入一個新的高度。當我們滿懷激動地將一些讀畫感受告訴他時,他卻淡淡地搖頭笑道:‘我只不過是炒炒冷飯而已。’”之后,張仃就徹底歇手,從此再也沒畫一張畫。

毋庸諱言,張仃的繪畫有自己的短板,在“外師造化”與“中得心源”之間,存在明顯的“偏至”。這種偏至主要是時代和環境造成的。多年來,受“組織”、“黨性”和“二為”思想的約束,張仃的“心源”沒有得到充分的開發,文山會海消耗了他的大部分時間精力,損害了藝術創作必不可少的“余裕心”。唯其如此,晚年離退后,張仃才如此貪婪地投入自然懷抱,以焦墨寫生釋放壓抑的情懷,尋覓失去的自我,找回藝術的“通靈寶玉”。張仃的自知之明和對藝術辯證法的領悟,使他從不刻意回避自己的藝術之短,反而因勢利導發揮這種短,化短為長,構建自己的畫風。

畢加索加城隍廟

記得上世紀90年代張仃焦墨山水研討會上,眾說紛紜,有的呼請張仃放開手腳“掄一掄”,既然功力修養已這么深厚;有的建議張仃將“畢加索加城隍廟”的技巧融入焦墨山水,以取得驚人的藝術效果。對前者,張仃淡然一笑,對后者,張仃明確表示:這是很難的事情——“這些東西不是想融進去就立即融得進去,要融得自然,做到水乳交融,只能是水到渠成,不能勉強。”(《我與焦墨山水——徐王志純訪談》)可見,張仃為藝,始終遵守藝術的神圣律令——包括技巧、功力、修養與激情、靈感、誠心。對張仃來說,后者更重要,更核心,更關鍵,它受自然上帝的直接統轄。唯其如此,一旦不親臨自然,觸景生情,情景交融,他的創作欲望就會減退,藝術狀態就會下降……

沉思中的張仃

然而,張仃畢竟是以繪畫寄托生命的藝人,一旦真要放下,又是談何容易!此中悲愴,有識之士當不難體悟。試想,一個在技巧、功力、修養各方面已臻完善,畫齡超過常人壽命的畫家,因創作狀態的不達而放棄作畫,這需多大的決斷力才能做到,張仃居然做到了!他對藝術的虔誠,他的高貴,盡在此舉矣。在這種高貴面前,那些身懷絕技、自命不凡、揮毫表演的畫壇名家宿耆,那些為“創新”而藝術,喋喋不休賣弄“形式美”的藝術大師,都將黯然失色。

生命最后的那幾年,張仃隱居京郊門頭溝,每天寫篆書,讀魯迅,抽煙斗,品茗,聽蟈蟈叫,眺望窗外的樹林……

燦爛歸于平淡,此之謂乎?

庚子年初冬

(作者為中國社會科學院研究員,本文原標題為《張仃緣何停止作畫?》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司