- +1

7位持攝像機的中國紀錄片人

現世瞬息變幻,每一天,新聞被包裝成各種碎片向我們投擲而來,中國是紀錄片題材大國,生活比藝術更深刻,今年對這句話感觸尤深。持攝像機的中國獨立紀錄片人,在這些題材里提取故事,用自己的作品為民眾提供建設性的觀看方式。紀錄片打開了一扇關注他人,理解世界的窗口。借魯迅的一句話說—無盡的遠方,無數的人們,都與我有關。

徐錚:很高興和各位導演聊聊紀錄片電影,拓展紀錄片的受眾和愛好者。我覺得關注文化、熱愛時尚的讀者未必不關心社會、不喜歡紀錄片,可能很多觀眾對于紀錄片的了解還是停留在自然動物和美食節目。請各位導演先各自談一談自己對紀錄片電影的理解。

鐘偉杰:因為我在運營網絡媒體,所以一開始考量要讓觀眾了解我們是做什么的,用“紀錄片”會引來比較多誤解。正如上面說的人們一聽這個詞基本就想到是美食、動物風光片,又或者是BBC之類的節目,所以我們在宣傳上用了“非虛構”。我個人覺得紀錄片本身跟劇情片的界線不是很死很硬的,中間可以存在一些模糊的地方。

杜海濱:自然、動物以及美食類的紀錄片本質上是為電視節目觀眾制作的,而我理解的紀錄片是為電影觀眾制作的,如果再補充一點,就是為一小部分看了影片習慣思考的觀眾而制作的。

潘志琪:什么是紀錄片?我的體會是這個看似簡單的問題,其實想定義還蠻難的,因為紀錄片的種類形態逐漸在發生變化,包括新的技術的介入,紀錄片的邊界在逐漸模糊。

黎小鋒:紀錄片首先還是一種非虛構影像,最起碼,這種影像是現實的索引,人物、事件、環境,都是有據可查的。問題在于,如何講述/呈現,也就是如何敘事問題,讓紀錄片不可避免地有虛構的一面。紀錄片人的工作,就我看來,就是努力在虛構與非虛構之間找到某種平衡。我在電影節上看片,一方面,在看作者能否提供有生命力的“真實”影像,另一方面,更是在看作者在虛構與非虛構之間如何保持平衡,甚至有所突破,做出某種文體貢獻。當然,做出哪怕一點點貢獻都是很難的,我就感到舉步維艱。

王久良:我是學攝影的,我拍紀錄片也會帶有紀實攝影的概念,但需要套用“社會”兩個字—關于社會的紀錄電影。我也拍自然和動物,是出于對環境的關心,別人說我是環保主義者,我覺得不是,我是自然主義者。

張楠:紀錄片一定是有敘事特征的,是隨時代和文化演進的,探討和表述的這個過程,其實就是展開一種關于我們自身的理解和描述,是為了今天的我們而講的“過去”。拍攝和制作紀錄片,作者本身帶有的態度都會是很強烈的,而我覺得這種主觀性很大程度上決定著它被認為是什么。

杜海濱:題目很大,只好泛泛地回答一下就是一種電影吧……

徐錚:各位最欣賞的紀錄片導演是哪位呢?最喜歡導演的哪部作品?

馬莉:我個人不會刻意去區分影像的邊界。片子拍得越多越會如此。我覺得導演的本性應該是反定義的。大多數導演在某一個階段結束之后,會本能地沉醉于探索邊界的流動。前陣我特別渴望拍部動物世界。

徐錚:你想拍的動物,是純動物,還是動物莊園的動物?

馬莉:純動物的。最喜歡的紀錄片導演不好說。每個階段的喜好變來變去,有陣最愛的是阿倫·雷乃的《我愛你,我愛你》。

潘志琪:我喜歡的紀錄片挺多的,一時都報不過來,列舉一部拍得像紀錄片的劇情片吧——《都靈之馬》。

張楠:拍動物世界,大概是類似于科學家做實驗,參考條件可以限制一下吧?比如拍一個旱獺,不用考慮它是怎樣在內心“建構它在日常生活中的自我呈現”了,頓時彼此心里都覺得輕松了一些。只是觀象,又是活的,就覺得特別有趣。

潘志琪:我理解的動物跟人是一樣的,人也是動物。

徐錚:人有動物性,看看動物可以理解人,但人也有人性。

Numéro:動物永遠都是動物,人有時候不是人。

馬莉:這也是個邊界問題。

潘志琪:但動物可能更難拍些,聽不懂動物的語言,創作者需要去除一切功利心,先成為另一動物,期待馬莉導演。

徐錚:中國變化太快了,尤其今年上半年各種新聞、加上自媒體的報道,新聞如爆發一般,各種令人震動的事件甚至曇花一現就過去了。雖然紀錄片不是新聞,但這些事件似乎又不是獨立和個體的事件和新聞,各位導演要如何理解變化中的中國社會?

杜海濱:紀錄片不是新聞,但是與新聞一樣都承載著真實的義務,作為紀錄片作者,我們都有責任在這個時候如實記錄我們當下的社會。

徐錚:中國是一個題材大國,人本的多樣性提供了最豐富的故事可能性。官方語系中總是說要講好中國故事,去海外參加各種各樣的提案大會,外國的策展人、選片人、平臺,最感興趣的也是中國故事。各位導演都拍過中國普通人的故事,想問問大家是如何關注到這些人的,如何理解紀錄片導演在社會中的角色。

潘志琪:如何關注到影片中的人?我的體會是有很多因素,每個片子出發點都不一樣,有時是覺得這個選題有趣所以去找能讓你拍的人,也有遇到有趣的人才去關注他的事,但拍人的紀錄片我總覺得遇見對的人至關重要。好的人物撐得起一部片子。

王久良:今年發生的事情太多了,很多人處于憋屈的狀態。我個人覺得自己的戾氣很重,有時候已經出離憤怒了,疫情是“照妖鏡”,也是“照人鏡”,面對需要改變的現實保持沉默,就是不作為,紀錄片導演還是要通過創作作品來擔當社會責任,精致的利己主義者還是少一點好。

杜海濱:中國是紀錄片的題材大國,本質上也是因為中國人口眾多,又是發展中狀態,各種問題層出不窮,比較適合用紀錄片去表達,紀錄片作者是要有社會擔當的。很難想象沒有問題的紀錄片,但其實紀錄片本并不直接解決問題。

鐘偉杰:紀錄片導演都是理想主義者,特別是在中國,最缺乏的是真實的故事,市面上都是吃喝消費跟所謂的正能量敘述的中國故事,紀錄片導演都在試圖找到那一點點空間,找到去看中國跟中國人的另一種角度跟敘述方式。

張楠:經常會聽到別人說中國是個題材大國,大概是說這個社會這么復雜,問題這么多,有豐富的現象學的樣本意義。現代、東西方,又是一個更大的“故事”。拍紀錄片很多時候都是拍個體,都有具體的語境,世俗的或者關于生命,你一拍你就知道,肯定不是那樣子的。我相信國內一定有很多同行,即使沒有發布作品或公開發聲,也一直在不停地觀察、傾聽、思考和作出嘗試,講藝術的故事,講社會的故事,講政治的、國計民生的故事。

Numéro:對于大眾而言,一想到中國(獨立)紀錄片,第一印象或許還停留在“苦大仇深”的底層或邊緣人物,各位導演用自己的例子拓展一下實際的情況?

黎小鋒:一般意義上的紀錄片避不開故事,只要我們記錄的事件存在時間延續和因果關系,故事就產生了。但我一直覺得,講故事并不是紀錄片的長處。回憶五年、十年前看過的紀錄片,故事啥的都忘得差不多了,能記住的,往往只是某些瞬間某些場景。比如,《1428》里那個朝著鏡頭凝望的瘋子,《悲兮魔獸》里那個在馬路上扛著鏡子蹣跚行走的礦工……我自己的體會,那種特定情緒氛圍里的人的荒謬處境,更讓人印象深刻,難以釋懷。話講回來,在紀錄片里,故事還是可以有的,但不應該是紀錄片的根本追求。如果將做紀錄片類比于釣魚,故事就是那么一點點魚餌。有了那點魚餌,水面上才會有些動靜,釣者才會饒有興趣地守候一個小時兩個小時,甚至一個下午。而正因為有了那么點點的故事,普通觀眾才會有耐心將紀錄片看完。理想的結果,就是釣者釣到了魚,而觀眾在最后找到了“意義”。

馬莉:如果有心去分析一下獨立紀錄片的觀眾構成,應該是非常有意思的。它既廣又深。但倘若“這名觀眾”孜孜不倦獵奇于“苦大仇深”,我認為他應該先去別的領域獲得能量。同理,倘若一位獨立紀錄片導演始終圍繞著“為他人的興趣而拍攝”,那么在我看來,這是一件非常危險、需要時刻警惕的事。

潘志琪:因為大多數觀眾看到紀錄片的渠道是有限的,或者說看到的是一種形態,一種聲音,久而久之就造成審美缺失了。這個話題就像總理今年說“中國有6億人月收入不足1000元”,結果很多人都不相信,最后還得國家統計局拿數據來證明。這也說明一個問題,紀錄片的功能是什么?是像格里爾遜最早提及的教育宣傳,還是通過紀錄片真實地認識我們自己?

鐘偉杰:說起苦大仇深,我去年在廣州紀錄片節做大學生單元的復評。我們有七成以上片子都在拍弱勢群體:老兵、殘疾人等等,手法角度也都差不多,最后只呈現了慘況,且沒有不同角度,另外還有年輕人會選擇跑去拍以巴沖突下的試管嬰兒還有非洲兒童貧窮情況……不是說不好,而是有點討巧,在還沒關照自己身邊的社會就去拍聽著就覺得“大”的,跟最近的成功學小孩有點像。社會角色的話,我認為忠于自己的創作,不作惡,當個好人就ok了。

黎小鋒:就中國而論,月收入2000以下的普通人占大多數(9.64 億人)吧,這是我首先想到的普通人;這個人群其實在主流屏幕上很少出現,對Ta們的生活遭際、內心處境多些關注,也是比較自然的。剛才馬導說到拍動物,我也挺期待,再補充一點認識:最近在關注“人類世”這個概念,想想我們人類差不多就是地球的災星,卻還總是用一副悲天憫人的樣子打量它們,憑什么呢?這么一想,覺得我家兔子看人的眼神都不一樣了。

徐錚:各位在紀錄片拍攝過程中堅守的最重要的原則是?諸位創作紀錄片多年至今,創作思路和方法跟以前相比有什么變化?

杜海濱:有感而發,這個感是實在的確切的有跡可循的。之前比較倚重現實,現在比較倚重內心。

王久良:我作品不多,就《垃圾圍城》和《塑料王國》,拍片到現在大概有12年了。成年人對社會的看法會越來越精深,無論什么題材,基本看法已經成型了。其實我就是在拍同一部片子的過程中創作思路也會有變化。五月份我還發了個朋友圈,大概意思是很多事情一旦讓我看穿了,就會變得索然無味。或許有個形容比較貼切,作品還是同一個人,著裝不同,情緒不同,但不變的還是這個人本身。

張楠:尊重自己的直覺和感性的認識,不輕易做結論,不用立場定是非,不排斥現象、空間本身的直觀作用。我沒拍過幾部作品,還在探索之中,只是在開始理解更多之后,對電影和其他的藝術的聯系有比較深的體會。說到做具體的工作,近期覺得職業化的問題也很困擾,紀錄片導演的社會角色,我覺得可能是“被薩滿施法后,那個短暫坐起來的人”。

黎小鋒:“被薩滿施法”這個說法有趣。紀錄片人的角色,以前我自以為是古代搖著木鐸的采詩者,行走在陽光與苦難之間;隨著對現實的認識越來越深入,發現紀錄片人更像一個拾荒者,他的責任就是撿拾那些被人忽視的、值得珍視的影像。

潘志琪:接下來拍的這一部操作周期想控制得短一些,也在嘗試跟專業的制片人合作,想在制片方式上改變一下,在方法上的創新還有點難,因為選題的特點決定了,還沒有找到不一樣的方法。我想要是能維系創作的熱情拍下去,并能保持對世界的新鮮感,若還能有所思考就好了。畢竟紀錄片創作只是生活的一部分,生活、工作得兼顧很多。

黎小鋒:具體的拍攝戒律似乎沒有,但我在做一個新片之前會提醒自己:保持好奇心,不要先入為主。把自己放在略低于被攝對象的位置。

徐錚:紀錄片是時間的藝術,大家如何預設拍攝時間?有沒有來自制片方的壓力?跟拍最久的對象分別是?

潘志琪:很難預設拍攝時間,我以前在二十四號大街棚戶區里同時拍了幾組人物,一戶有三個從很小的時候就開始拍攝的三姐妹,小的時候光著屁股在鏡頭前很搶鏡,中間隔了幾年沒有去拍攝,現在長大了都開始有意回避鏡頭,我跟她們說我有她們小時的素材,她們聽了很吃驚,不知道把素材給她們看會否“殺了我”。

黎小鋒:以前以為拍攝一年比較好,有四季更替色彩變化,后來越拍越長,每個片都在七八年左右,這就導致我們在同一個時段會做幾個片子。我還是喜歡讓人物在時間里面發酵。發過酵的素材,和沒發過酵的素材,價值似乎不大一樣。我毫不懷疑,在發過酵的素材基礎上進行判斷、取舍,并不會影響一個作者創造性的發揮。

鐘偉杰:我從制片角度來看盡量讓導演從策劃上考量拍攝時間,把握人物的某些重要時間節點,就是說先要有個基礎腳本再去就實際情況做調整。如果資金相對充裕會盡量按照導演本身的拍攝節奏來,試圖在中間找平衡。我自己的片子或箭廠的片子相對短,所以時間也不會太長,從一周到三個月半年都有,跟張楠合作的《筑城紀》長一些,從開機到殺青現在算將近是兩年。

張楠:從結果倒推,拍攝周期一般和影片的敘事形態有比較大關聯,如是否是關于單一(或成組)人物的線性敘事,影片在主題上的目標是否在開始就建立了邏輯結構的需要等等。我的前兩部長片,心理預期2年,實際拍攝完成用了3年。第三部《筑城紀》立項時預期是拍攝1年,制作1年,但實際拍攝用了2年。這幾部的外部環境都比較寬松,出品的資方比較信任我的工作,這期間也得到了家人的支持。

徐錚:紀錄片的試錯成本比較高,也許跟一個人幾年都沒有好故事,大家是如何做好前期調研,發現好故事的?

杜海濱:讀書、實地考察、看相關影片等等,但都不是必需,有時候是邊拍邊想。紀錄片因為投資小,相對受市場的影響也小一些,由此導演得到相對大的創作空間,一些紀錄影片采用非敘事甚至反敘事手段,也有一定生存空間。

黎小鋒 :就我而言,拉長制作時間,是希望讓人物更充分地展現自我,讓事物更接近真相。

張楠:最早拍《黃河尕謠》,從遇到他到決定要拍,不超過一個星期。尕慫他擁有一種特別會“燥”的表演人格,現在看來比較直覺,基于一種對文學性、電影感的想象,還有自己內心對描述“被遮蔽的世界”的渴望,“立馬開拍”的任性態度。這種狀態下不存在比較試錯成本,別的沒勁。第三部紀錄片是拍修長城的工人,是個群像式的影片,起初也是受資方邀約。少了之前的那種緊迫感,但藝術上期待更高,所以需要調研,一方面是從資料、書籍和其他的藝術作品里去找感興趣的問題,另一方面去實地和現場周圍尋找感興趣的人物,從而找到影片的主題—我們對廢墟的傳統審美觀念和遺產保護的現代理念如何調和?

徐錚:如何看待拍攝者和被拍攝者的倫理關系。紀錄片拍完以后,人生還在繼續,大家有沒有回去了解過影片里的人物的近況,是否還有聯系?紀錄片的拍攝有沒有幫助他們改善生活環境?

杜海濱:拍攝者要對被拍攝者有起碼的尊重,除特殊題材外拍攝者應該把與拍攝相關的實情盡可能地告訴對方。大部分紀錄片很少能夠改變被拍攝者的生活環境與命運。我與我的拍攝對象大多數都還保持聯系,但不得不承認,這種聯系隨著片子拍攝的結束變得越來越少.

王久良:我的片子是關注環境議題的,自然環境和每個人息息相關。2014年,《塑料王國》已經出了媒體版,電影版在阿姆斯特丹紀錄片電影節獲獎,可以說是促使社會開始改變現狀的臨門一腳。雖然《塑料王國》后來的傳播環境越來越不友好,但它引起了民間和官方的重視與很多反思。

黎小鋒:人物進入片子,終身難脫干系。20年來拍攝的人物,或直接或間接,都在我的社交媒體里。他們是我生命中重要的人。

鐘偉杰:這都是隨緣的吧,紀錄片不承擔改善人物生活的責任。

張楠:東方文化里指涉了私密性的人際關系,很多拍攝行動關乎公平與正義,受訪者是道德上需要被同情的“受害者”,經濟上是需要支援的受扶助者。事實上,一件文藝作品除去有時能夠表達、發聲外,很多時候是無用的。我和受訪對象多數都還會一直保持某種程度的聯系。跟性格有關,我不太習慣和其他人保持很密切的交往,主要的創作也都希望能維持一個沒有利益的松散關系。現階段討論紀錄片的本體論沒有實際意義,但應該從一些值得注意的作品現象個案入手,比如徐童導演等,進行討論、記述和梳理。

徐錚:紀錄片是否一定要有故事?我們慢慢也開始接受紀錄片甚至劇情片可以是非敘事性的,各位導演如何理解藝術性和故事性之間的關系?是否非敘事的故事就會更著重于美學上的創新?

杜海濱:紀錄片因為投資小,相對受市場的影響也小一些,由此導演得到相對大的創作空間,一些紀錄影片采用非敘事甚至反敘事手段也有一定生存空間。

王久良:講故事的是一種,故事是個概念,可能比較狹義。我更愿意說敘事。五月份的時候我在想紀錄片反敘事的可能。

鐘偉杰:我覺得都有故事,實驗片也有故事,只是說故事的方法不一定需要是尋常的敘事方式,可以有不同的形式跟創新。

張楠:“唯故事論”在中國紀錄片行業里發酵的時間不長,是因為現代紀錄片的新聞和輿論背景比較強而電影、戲劇背景比較弱,其意義可能是為了爭取制作、傳播市場化,但也反過來影響、阻礙了很多作者解放思想。弱戲劇性或者反結構、非常規手段的例子有很多可借鑒。

徐錚:一方面紀錄片公映有難度,一方面受疫情影響,最近有些導演開始將影片甚至新片免費放映和展示,傳播鏈接,你們怎么看待這個問題?

黎小鋒:最缺乏生存資源,最需要從發行放映中回收資金以開始下一步創作的獨立制片人,反而在免費開放自己的影片資源……從可持續發展角度來看,不啻一種自殺性行為,其實不值得歡欣鼓舞。有心的朋友,下載影片的同時,不妨考慮給導演打賞支持。鐘偉杰 :希望國內能有更多藝術電影院、放映機構跟場地,讓作品可以有跟觀眾在線下接觸的機會,能逐漸建立一個主流以

外的市場生態。

張楠:似乎沒有人責怪疫情在全世界造成了如此巨大的社會停擺,這個背景自然可以讓很多事情的發生在道德上免責。對作者來說,可以看到長期的現狀里,準備這樣的“下策”是一種必要,避免大家都困于一種選擇。對于市場來說,這其中必然也蘊含商機,我樂觀地相信,有潛在的分眾社交網絡/電商運營者,在觀察、分析并等待時機。

徐錚:誰來為中國獨立紀錄片買單?海外機構、電視臺網站、有情懷的金主、紀錄片觀眾,還是導演自己賣房子?

黎小鋒:只要你自己就會拍攝和剪輯,不計時間付出,獨立紀錄片的成本還是很好控制的。需要賣掉房子去拍的,大概是工業片/商業片?那也是你為可能的商業回報在承受風險吧!

王久良:我現在這部片子去年開拍,有幸拿到了聯合國的投資,另外,演員陳學冬參與了電影的出品,疫情期間很多明星也在默默地做好事,任何愿意為我們共同生存的環境所付出的人,都應受到尊敬。

張楠:隨著電影市場的成熟,紀錄片是有可能作為電影和大眾產生更為密切的關系的,我相信未來有更多的私人資金,或商業資本向紀錄影片開放。在作者這一端,年輕的受眾有太多機會跨過非常低的門檻,拿起攝影機去關注他們感興趣的現象。

徐錚:各位導演現在都各自在拍什么?

黎小鋒:在拍一個罕見病題材的《蝴蝶寶貝》,展現在身體的絕境中,人怎樣尋求生存的意義。

王久良:關于海洋生態和環境的—海鷗。具體說是黑尾鷗的群體。去年大半年的時間都在調研找資料,中國目前有三、四個黑尾鷗繁殖基地,分布在黃渤海、遼東半島、舟山群島,以及福建和臺灣的一些島嶼上。我們在遼寧旅順海貓島拍攝,經常要出海,從海里到岸上要開一個半小時,剛開始暈船,現在都習慣了。我們記錄了從鳥蛋到小海鷗的孵化和成長。明晚要去拍“水鬼”—為了生計要趕海的人,有些人為了活著就已經拼盡全力。這部計劃年底完成,九月份進入后期,預計明年應該可以看到。

潘志琪 :我最近在做《胡阿姨的花園》的后期,也在調研一個新的選題,已經在陸續拍攝了。

杜海濱 :正在拍一個自己之前從未嘗試過的題材,力求超越自己過往的創作瓶頸的作品。

張楠 :《筑城紀》,一部關于長城修復和遺產保護狀況的紀錄片,快做完了。關注這幾個問題:長城修了幾千年, 人們的認識和審美態度大致是怎樣變化的?國家語境下的長城修筑行為,在什么程度和機制里可以抽象成為民族主義的實踐?還有地理景觀和個體記憶之間的關系。

鐘偉杰:《筑城紀》目前已有初剪,成果我是很驚喜的, 現在剪輯是用了一種詩意的敘情,隱晦朦朧的表達方式, 為我們剪輯的廖慶松老師真的非常厲害。我在進行第二部長片《離江去》的制片工作。

Numéro :有一些電影節已經開始按照當代藝術的分類來設置,現在很多畫廊也會做影像藝術的展覽,影像和紀錄片的界限也越來越模糊,這是否給獨立紀錄片提供了另一種傳播上可以擴展的思路?

潘志琪 :電影和當代藝術的關系由來已久,很難說是誰影響了誰。從近些年的電影作品來看,像蔡明亮導演的電影越來越當代藝術化,而當代藝術家徐冰也用當代影像的方式制作了《蜻蜓之眼》,我覺得這是電影語言的延伸和拓展,在紀錄片方面作品也早有這方面的嘗試, 近些年的紀錄片像瓦爾達和街頭藝術家JR合作的《臉龐,村莊》,我認為這都是創作者語言的自覺嘗試。我想創作者無論是導演還是當代藝術家首要考慮的應該是作品本身,不應該單純為了迎合傳播途徑而去改變, 語言方法的嘗試、實驗應該是自覺的。

杜海濱:疫情給整個電影行業帶來了前所未有的沖擊, 紀錄片也很難獨善其身。但是因為過去紀錄片受到資金市場的影響就比較小,所以對于個人的紀錄片創作而言目前看來影響好像不大,大家該拍拍該剪剪,只是全球的紀錄片節展都受到了影響,目前放映還是受到了很大的影響。

鐘偉杰:有紀錄成分的影像藝術不一定就得是“紀錄片”,有影像藝術成分的紀錄片也不一定能叫作“當代藝術”,這得看作品本身適合用什么形式呈現給觀眾。

黎小鋒:紀錄片與劇情片、紀錄片與實驗片,紀錄片與 當代藝術……的結合,都是紀錄片文體尋求突破的體現。2014 年,我和導演杜海濱、毛晨雨、藝術家曹愷、朱曉聞、 學者張真、史雯等人在海上論壇曾對紀錄片的跨界可能性有過研討。新的技術往往帶來美學的革命,VR紀錄片、互動紀錄片等新興影視形態也值得關注。

張楠 :我贊同這種可能性,紀錄片從絕對公共到絕對私人之間有一個寬闊的社會屬性光譜,所對應的形式、場所和載體都可以是進一步多元化的。錄像藝術、影像 裝置相比過去有不少觀念上的進步,也有一批厲害的 作者進入了創作精力旺盛的階段。包括電影節展的變革、 差異化,包括疫情帶來的線上公共空間的大討論和身體體驗,都帶來更多的想象。讓我們對這些狀況都保持開放吧。

采訪、撰文 | 劉星

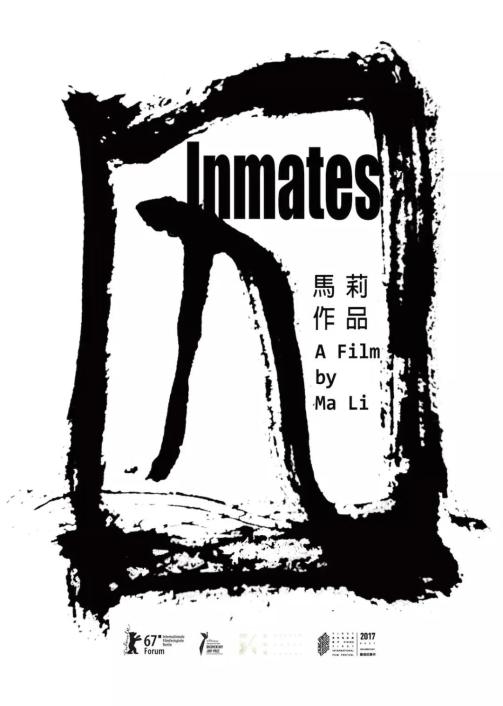

圖片提供 | 各位導演

鳴謝 | 王磊

編輯 | 葉藝泉 Echo Ye

原標題:《7位持攝像機的中國紀錄片人》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司