- +1

殷海光:面對挫折與苦難,我想多保存一點(diǎn)學(xué)術(shù)尊嚴(yán)

編者按:1966年是殷海光的生命史上極為特別的一年。這一年,他遭受極度挫折與苦難。先是,國民黨教育部門逼著臺大不給他開課,一方面又拿著聘書叫他當(dāng)“教育部”顧問,等于領(lǐng)威權(quán)體制贍養(yǎng)費(fèi),殷先生認(rèn)為此乃“包藏禍心”,堅(jiān)決不從。為此,殷海光寫信給當(dāng)時(shí)臺大校長錢思亮表明立場(即為本信)。8月25日,警備總部又派更高層級的官員,帶著教育部聘書到殷海光家,明確告訴他:“政府要你和臺灣大學(xué)一刀兩斷”。殷海光照樣沒有屈予接受。隔天,殷海光跟錢思亮見面,雙方約定“課表照排,但終止上課”,也就是說,他與臺大的實(shí)際關(guān)系已經(jīng)結(jié)束,但形式關(guān)系則維持到1967年7月為止。

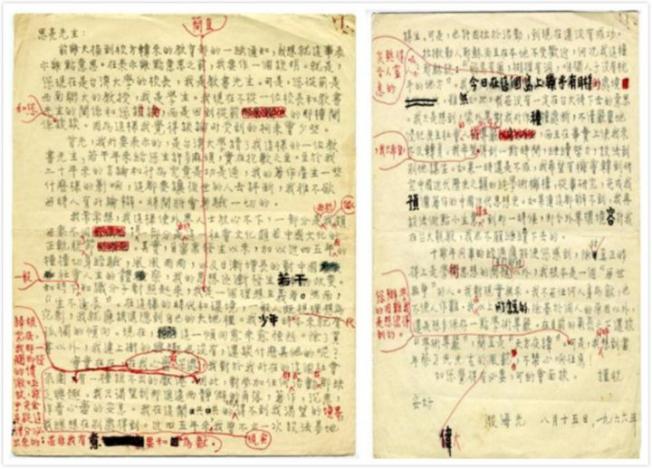

思亮先生:

前幾天接到校方轉(zhuǎn)來的教育部的一紙通知,我想就這事表示幾點(diǎn)意思。在表示幾點(diǎn)意思之前,我要作一個說明。就是,您現(xiàn)在是臺灣大學(xué)的校長,我是教書先生。可是,您從前是西南聯(lián)大的教授,我是學(xué)生。我現(xiàn)在不從一位校長和教書先生的關(guān)系和您討論,而是回到從前的那種關(guān)系和您談?wù)劇R驗(yàn)檫@樣我覺得談?wù)撍艿降木惺鴷傩?/p>

首先,我所要表示的,是臺灣大學(xué)請了我這樣的一位教書先生,若干年來給您生許多麻煩,實(shí)在抱歉之至。至于我二十年來的言論和行為究竟是功是過,我的著作產(chǎn)生一些什么樣的影響,這都要讓后世的人去評斷,我也不欲與時(shí)人有所論辯。時(shí)間將會考驗(yàn)一切的。

我常常想,我這樣使外界人士放心不下,一部分是由于我個人頗與眾不同;另一部分是由于這一社會文化頗與中國文化的正軌脫了節(jié)。其實(shí),自雷案發(fā)生以來,加以近四五年我的種種切身經(jīng)驗(yàn),風(fēng)風(fēng)雨雨,以及日漸增長的對中國社會人生的體察,我的思想逐漸發(fā)生若干改變。和時(shí)下一般知識分子對照起來,我簡直是一個理想主義者。然而,“生不逢辰”。在這樣的時(shí)代和環(huán)境,一般人既視理想為泡影,我就應(yīng)該退隱到自己的天地里。我少年時(shí)代本來就有孤獨(dú)的傾向。現(xiàn)在,這一傾向愈來愈強(qiáng)烈。除了買書之外,我連上街的興趣都沒有,還談什么其他的呢?

實(shí)實(shí)在在,我對于我所在的這個社會氛圍,在我心靈最深處,有一種說不出的厭倦。歸根究底,我那一觸即發(fā)的憤激吐放,幾乎完全是從這里分泌出來的:并非我有意要和現(xiàn)實(shí)為敵。因此,對參加任何群式活動我都缺乏興趣。我只渴望到那遙遠(yuǎn)而靜僻的角落,著作、沉思,作著心靈的安息。我在這鬧哄哄的地方得不到我渴望的境界,我總想在別處得到。近四五年來,我曾不止一次設(shè)法易地謀生。可是,也許因拙于活動,到現(xiàn)在還沒有成功。

拿撒勒人耶穌尚且在本地不受歡迎,何況我這種人呢?耶穌說:“飛鳥有巢,狐貍有洞,唯獨(dú)人子沒有枕‘首’的地方。“我今日在這個炎熱得令人窒息的島上幾乎有同樣的處境。雖然如此,我并沒有一定在臺大待下去的意思。我只是想到,像外界對我所作種種處斷,不僅嚴(yán)重地侵犯民主社會的人權(quán)和學(xué)人尊嚴(yán),而且在事實(shí)上使我來不及轉(zhuǎn)身。我希望,我只希望得到一點(diǎn)時(shí)間,繼續(xù)努力,設(shè)法到別地謀生。如果一時(shí)還是不成,我希望有機(jī)會轉(zhuǎn)到研究中國近代歷史之類的純學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)從事研究,完成我預(yù)備著作的《中國近代思想史》。如果連這都辦不到,我再設(shè)法做點(diǎn)小生意謀生。到那一時(shí)候,即令外界環(huán)境容許我在臺大執(zhí)教,我也不愿繼續(xù)下去的。

十幾年同事的經(jīng)過應(yīng)使您感到,除對真正夠得上是學(xué)術(shù)思想的問題有所堅(jiān)持以外,我根本是一個“與世無爭”的人。我對現(xiàn)實(shí)無求。我不與任何人身為敵,也不使人作難。我在以上所說的,除基于個人的原因以外,還是想多保存一點(diǎn)學(xué)術(shù)尊嚴(yán)。在目前的氣氛之下還談“學(xué)術(shù)尊嚴(yán)”,簡直是“天方夜譚”。您辦學(xué)的困難我是想像得到的。可是,我同時(shí)想到當(dāng)年蔡孑民先生的偉大風(fēng)范,不禁心向往焉!

如您覺得有必要,可約會面談。謹(jǐn)祝

安好

殷海光

八月十五日,一九六六年

注解

①此信1972年3月經(jīng)盧蒼先生整理刊于《明報(bào)月刊》時(shí),盧蒼先生根據(jù)的是殷先生所存的該信草稿。因此,慎重的盧蒼先生特別聲明:“與一般人的習(xí)慣一樣,殷先生在謄正時(shí),會對字句和標(biāo)點(diǎn)符號作輕微的改動,所以這里發(fā)表的信跟收信人收到的版本會有些少的差異。”很巧,我得到的正是此信的謄正稿。正如盧蒼先生所估計(jì),此謄正稿和盧蒼先生所據(jù)草稿有些少的差異,而在兩稿有出入處,我此次以謄正稿為準(zhǔn)。因驚訝于盧蒼先生的慎重、細(xì)心,特記此以表對盧蒼先生的尊敬和感念。

②指臺灣國民黨于1960年9月逮捕雷震并判處其十年徒刑,間接迫令《自由中國》半月刊停刊的事件。殷海光先生是《自由中國》的共同創(chuàng)辦者、社論主筆、編務(wù)委員、經(jīng)常撰稿人

文字原載于《殷海光書信集》,上海三聯(lián)書店,2005.11,第41頁

殷海光生平

殷海光本名“殷福生”,湖北省黃岡縣回龍山鎮(zhèn)人,出生在一個農(nóng)村傳教士的家庭。殷先生于7歲時(shí)入學(xué)受教育,有關(guān)他的小學(xué)、中學(xué)兩階段,分別是在家鄉(xiāng)和武昌完成。

自幼年起,殷先生就是一位非常喜愛自由、且任性發(fā)展的人。在武昌的中學(xué)念書時(shí),他往往對喜歡的功課孜孜不倦,因此成績特別好,反之則常不及格。為了這件事,他的父親曾經(jīng)一度認(rèn)為他“不堪造就”,決定把殷先生送到外面充當(dāng)學(xué)徒。就這樣,殷先生被帶到漢口去,在一間食品店開始學(xué)徒生涯。

求學(xué)與論政

歷經(jīng)八個月之久,殷先生清楚深知“自己不是走這一條路子的人”,于是決心離開。終于,他獨(dú)自存夠旅費(fèi),不辭而別地回到黃岡。次年高中畢業(yè),殷海光更到北平,親自向金岳霖、熊十力等人問學(xué),直到1938年時(shí)考入西南聯(lián)大,正式師從金岳霖。

抗戰(zhàn)結(jié)束初期,殷先生開始在重慶謀職,深獲國民黨內(nèi)高層所注意,結(jié)果經(jīng)徐復(fù)觀的引薦,曾一度蒙蔣介石召見。

1946年,國府復(fù)員南京,殷先生亦追隨東下,進(jìn)入《中央日報(bào)》。由于工作表現(xiàn)良好,很快地便升任為該報(bào)主筆,經(jīng)歷過短暫的賣文生涯。不久,國共內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā),情勢對國民政府逐漸不利,故1949年3月,殷先生被委以重任,率報(bào)社中部分的編撰人員撤退至臺灣,出版了臺版《中央日報(bào)》。

到臺灣的這段時(shí)間,殷先生與同鄉(xiāng)的夏君璐女士感情日益滋生,兩人由相識而相愛,遂決定一起走上人生旅途。

在上個世紀(jì)40年代末,青年殷海光在南京《中央日報(bào)》主筆任上,曾發(fā)表過一些尖銳批評國民黨統(tǒng)治下的腐敗現(xiàn)象,諸如《趕快收拾人心》等文,表現(xiàn)過對時(shí)局的憂慮和急切。他對國民黨政權(quán)的態(tài)度前后經(jīng)歷了幾次變化,從堅(jiān)定的擁護(hù)者(西南聯(lián)大的“右翼學(xué)生”)到怒其不爭的批評者。

殷海光與《中國文化的展望》

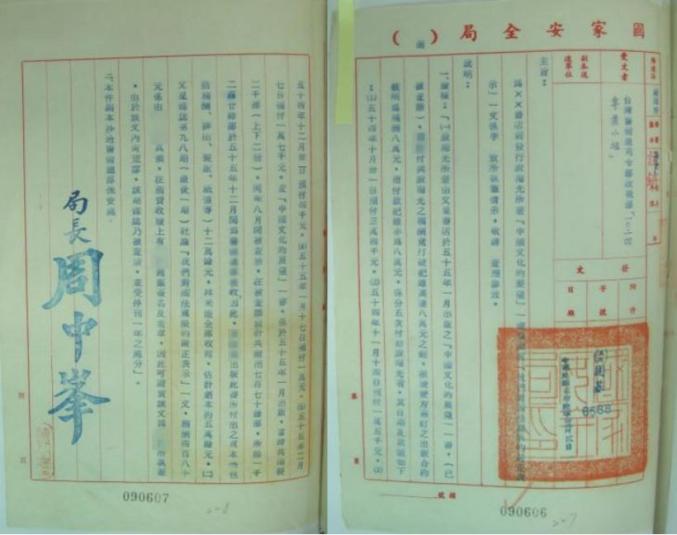

《中國文化的展望》一書,是殷海光先生生前最重要的一部學(xué)術(shù)著作。該書鮮明地指出,民主和自由不是一回事。簡單而言,民主是一種政治制度,自由是一種價(jià)值目標(biāo)。“自由主義是全人類最基層的價(jià)值系統(tǒng),沒有這個價(jià)值系統(tǒng),人是否還能算人,實(shí)在大成問題”。這本書從1966年7月18日遭禁的《中國文化的展望》,至1979 年12月22日查禁的《許信良論政》為止,計(jì)二十五種。警備總部大部份以違反〈臺灣地區(qū)戒嚴(yán)時(shí)期出版物管制辦法〉第三條的第五款「違背反共國策者」、第六款「淆亂視聽,足以影響民心士氣或危害社會治安者」、第七款「挑撥政府與人民情感者」予以查禁查扣處份。

殷海光在序言中寫道:

這本書的主題是論列中國近百年來的社會文化對西方文化沖擊的反應(yīng)。以這一論列作基礎(chǔ),我試行導(dǎo)出中國社會文化今後可走的途徑。在我作敘述,分析,和批評時(shí),總是圍繞著這個主題而展開的。展開的程序是成一個準(zhǔn)系統(tǒng)(system-like)的模態(tài)。在本書前面所陳示的是這個準(zhǔn)系統(tǒng)的所設(shè)部份(given part)。從這個所設(shè)的部份出發(fā),我逐一討論有關(guān)中國近百余年的社會文化的重要問題,再申論中國知識份子今后所可能且必須努力的道路及指向的歸趨。

大師隕落

1960年《自由中國》半月刊被關(guān)閉、雷震等人鋃鐺入獄之后,他已陷入困境當(dāng)中,最終被迫于1966年離開臺灣大學(xué),他的著作《中國文化的展望》也以“淆亂視聽、影響民心士氣”的罪名遭“臺灣警備總司令部”查禁,申請“國家長期發(fā)展科學(xué)補(bǔ)助金”每月60美元的補(bǔ)助又不得,他在生活上真的已走投無路。

他在一九六七年發(fā)現(xiàn)了胃癌,在臺北開了刀,但是他恢復(fù)得很好,以為可以到哈佛去,沒想到癌細(xì)胞已擴(kuò)散了。對死亡的感受,殷海光不是恐懼而是憤怒。憤怒的是天道何其不公,他的工作剛剛展開,就將撒手人間,一九六九年九月十六日,殷海光以五十歲的盛年離開了人間。政論的浪花消歇了,學(xué)術(shù)的晚潮卷過殷海光生命的沙灘,他最后的三年,身處連基本生活都沒有保障的逆境,依然沒有意氣消沉,他的學(xué)術(shù)關(guān)懷、文化關(guān)懷和現(xiàn)實(shí)關(guān)懷是相呼應(yīng)的,他從來沒有把學(xué)術(shù)當(dāng)作自我娛樂的方式。即使病魔襲來,他也含笑面對。故鄉(xiāng)湖北黃岡的山川人物勾起他溫暖的記憶,西南聯(lián)大的師友讓他感嘆時(shí)代的滄桑,他尤其忘不了金岳霖老師,盡管海峽隔斷了他們的音問,但這一切都縈繞著他生命的晚年,和哈耶克、波普爾一起陪伴著他那些寂寞、凄涼、未能免于恐懼的時(shí)光。當(dāng)雷震被捕時(shí),他在公開文章中曾引用《圣經(jīng)》的話“為義受難的人,有福了。”我也想對殷海光說:為思想受難的人,有福了。他留下的遺言說,他的墓碑只要刻上“自由思想者”幾個字就可以了。

原標(biāo)題:《殷海光:想多保存一點(diǎn)學(xué)術(shù)尊嚴(yán)》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司