- +1

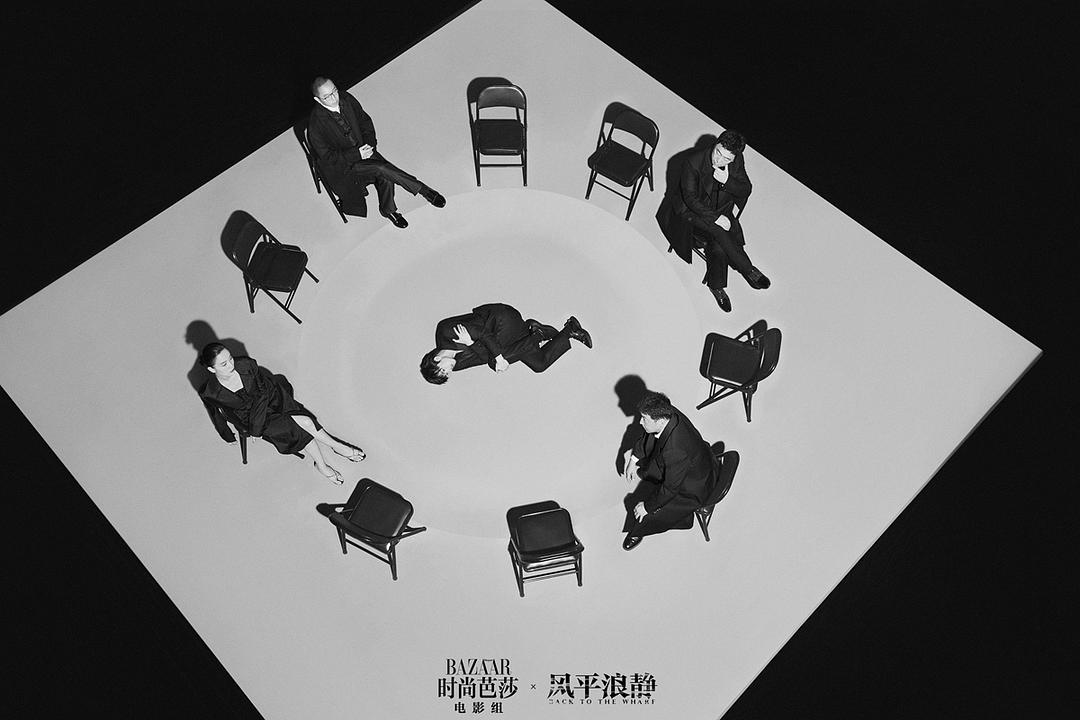

貓眼主控出品的《風平浪靜》水花不大,如何看待其布局產業?

行業應該看到,不止一部《風平浪靜》陷入了把市場偶然性當成必然性的誤區。

文/七月

編輯/龐宏波

排片占比從27%下滑至14%。

截至11月10日,《風平浪靜》的票房累計達到了5200萬。從目前的市場表現來看,《風平浪靜》沒能激起多大的水花。影片確實有著演員演技好等不錯的評價和點贊,但更多觀眾質疑劇本內容的合理性使得影片的市場反饋出現了分歧。這從淘票票7.5分、貓眼8.1分,以及豆瓣評分從7.6分下滑至6.5分就能看出。

作為貓眼主控出品的電影,正在上映的《風平浪靜》以及其他兩部待映影片雖然只是中小體量影片,但意味著貓眼已經從參與出品進一步成為項目主控主投。對于貓眼來說,這樣的新發展固然值得肯定,但應該看到《風平浪靜》水花不大的問題所在。

如今的市場并未真正熱起來,還處于復蘇階段,中小體量影片想要實現突圍的難度會比以往更高,這是一部分原因。然而,《風平浪靜》影片內容本身的問題才是根本原因,即影片內容并不是主流觀眾觀影需求的口碑內容,好演技等附加內容并沒能實現更多的價值。

值得關注的是,不止貓眼主控的《風平浪靜》出現了問題,還有不少中小體量影片遇到了類似情況。究其根本在于,這些中小體量影片陷入了市場誤區,《無名之輩》等市場成功案例的出現存在偶然性,按照這樣的外在模板復制,卻不是追求這樣的內在內容。如果貓眼沒能認識到這一點,那么接下來主控的其他電影可能也會出現《風平浪靜》相同的問題。

1

—《風平浪靜》的問題在哪?—

市場反饋出現分歧。

回看近幾年的國內市場,例如拿下了31億的《我不是藥神》和累計票房近8億的《無名之輩》等影片,有著不少中小成本國產片能夠成功地突圍出來,獲得了不錯的市場表現和口碑評價。

不難發現,這些中小體量影片基本上都是在市場熱度相對較高的大盤環境里上映的。這其實成為了中小體量影片能夠逆襲的一個前提條件。在這樣的市場熱度下,影片自身具備口碑優勢,可以慢慢發酵,利用上座率來推升排片占比。

然而,目前的國內市場顯然并未恢復到以往的大盤熱度,想要在這樣的大環境下,憑借口碑釋放而實現市場突圍的難度可想而知。畢竟,中小成本影片的體量級并不具備單獨帶動大盤的能力,即使口碑好也需要借助于市場熱度足夠高。

因此,上映5天票房累計5300萬,《風平浪靜》的市場表現如同片名一樣“風平浪靜”,沒能撬動更多增量用戶入場,實際上受到了當下市場的不小影響。

不過需要直面的是,當下的市場環境只是一部分影響因素,《風平浪靜》沒能實現更多票房的最大原因還是在于影片本身的問題,即影片并不“耐看”。而不耐看的根本,是劇本不夠扎實。

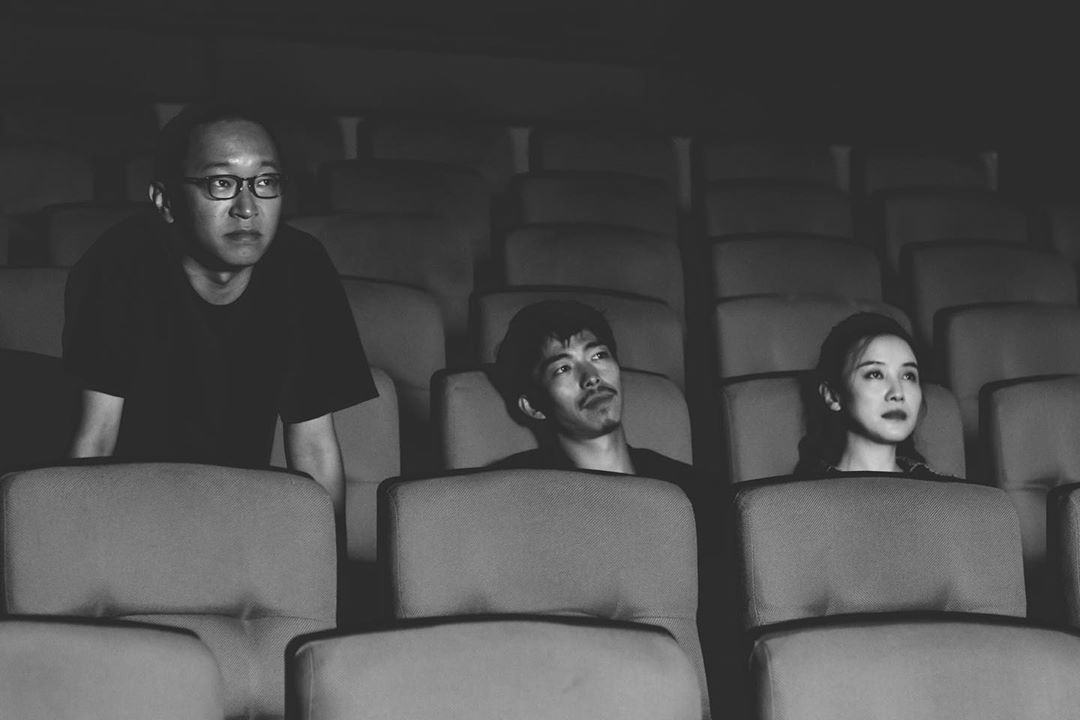

雖然《風平浪靜》入圍了上影節主競賽單元,但從目前的市場反饋來看,大眾既對影片中章宇、宋佳、王硯輝等演員的演技叫好,同時類似“編劇層面有諸多困惑”等質疑劇本內容合理性的評論并不少見,甚至豆瓣上“一流演技,二流導演,三流編劇”的評論獲得了超過三千的點贊。可見,《風平浪靜》的內容漏洞無法被忽視,難以滿足觀眾“挑剔”的觀影需求,反倒與演員的演技形成了鮮明對比。

這樣一個有所分歧的市場表現,應當讓貓眼進行思考的是,上映前對于《風平浪靜》的市場評估是否準確——影片到底有沒有滿足當下觀眾真正的觀影剛需。畢竟,高品質內容才是影片的重點,好演技、現實共鳴只是這個之外的附加值。

其次,《風平浪靜》確實擁有足夠引起大眾共鳴的現實主義題材內容,但所要傳遞出來的情緒表達是極為內斂含蓄的,不如《我不是藥神》那種直給的方式更易打動觀眾。這也一定程度上影響了影片與觀眾之間產生共鳴。

2

—為什么主控出品中小體量影片?—

市場“現實”的反饋。

對比貓眼這幾年來的發展,可以梳理出一條很清晰的路徑。從票務平臺出發,到宣發再到投資出品,貓眼一路向電影產業上游進行布局。其中,貓眼曾參與出品了《流浪地球》《我和我的祖國》等有著不錯市場表現的檔期頭部影片。

作為貓眼主控出品的影片,《風平浪靜》的上映,意味著貓眼在出品業務上的更進一步,從過去的參投為主到如今的項目主控主投,逐步完善“投、宣、售一體化”的全產業鏈布局。

當然,貓眼主控出品的電影不止《風平浪靜》一部。從之前貓眼發布的2020年片單來看,主投主控的還有著《平原上的摩西》和《起跑》這兩部影片。其中,改編自同名小說的《平原上的摩西》,入選了今年平遙影展的“平遙期待”環節。

可以看出,無論是已上映的《風平浪靜》,還是《平原上的摩西》《起跑》,目前貓眼主控出品的電影都屬于中小體量影片。入圍了今年平遙影展“首映單元”、貓眼擔任第二出品方的《不期而遇的夏天》也是同樣的情況。

在近幾年的國內市場上,確實有著《誤殺》《無名之輩》等不少中小體量影片實現逆襲的成功案例。這是貓眼選擇主投主控中小成本電影項目的原因之一,但并不是主要原因。

實際上,頭部電影項目有限是整個市場的共識。之前的市場上,頭部項目主要是與頭部影視公司合作,比如中影、華夏等國企巨頭,萬達、光線等“民營五大”,或者阿里影業、騰訊影業等背靠互聯網平臺的影視公司。對比之下,貓眼雖是頭部票務平臺,但并不屬于上述公司同一緯度的“巨頭”。

而從稅務風波到內容方向的調整,再到新冠疫情的沖擊,今年的整個產業基本觸底,內部互助就成了關鍵,接下來頭部創作者回歸頭部公司和平臺的趨勢會非常明顯。這帶來的變化就是,有限的頭部項目只會被巨頭公司+頭部創作者的強強組合瓜分。這樣的大背景下,貓眼想要具備主控頭部項目的選擇權,難度系數變得更高。

尤其是,貓眼背后的投資方中有著光線、騰訊等“巨頭”,貓眼作為大生態下的“排頭兵”,實際上在頭部項目的操作上很難沖在最前沿主刀頭部商業大片。所以,目前貓眼主投主控的電影項目基本是中小體量影片。

3

—高風險背后的教訓意義—

陷入市場誤區。

其實,對于貓眼來說,從參與出品順勢進一步成為項目主控出品,是貓眼一條必經之路。作為一家上市公司,貓眼需要從資本角度展現出自身的價值,加碼主控出品正好是貓眼強化能力的一種體現。

不同于在電影項目上參與出品或者宣發主控,貓眼主投主控中小成本項目擁有的話語權更多,影片所能帶來的收益無疑會更高,同時需要承擔的風險也會更高。這一點從《風平浪靜》的上映就能看出來。

然而,貓眼主控出品中小體量影片的高風險并不止于此,而是《風平浪靜》同樣陷入了當下的市場誤區,沒能避開這兩年出現的行業惰性的貓眼與其他公司一樣尚未意識到這個問題。

究其根本在于,《無名之輩》《我不是藥神》這些中小體量影片的逆襲充滿了市場偶然性,但整個行業把這種市場偶然性當成了市場必然性。一時之間,市場上出現了不少“復制”而來的中小體量影片,市場表現“風平浪靜”,且類型較為單一,基本不曾跳脫出已有成功案例的犯罪、喜劇、懸疑等類型題材范圍內。

實際上,絕大部分“復制”而來的影片并不具有《無名之輩》《我不是藥神》等中小成本影片能夠實現突圍的市場偶然性。在《我不是藥神》之前,市場上并未出現過這樣類型鮮明的現實主義題材影片,這種先例的優勢再加上影片足以媲美韓國類型片的扎實劇本,以及“買藥難”的大眾共鳴點,滿足了觀眾觀影需求的同時實現了逆襲;而在《無名之輩》上映之前,《毒液》等進口片利用市場“饑餓感”提升了大盤,但爆米花大片的統治力有限,觀眾開始對高品質國產佳片有需求,相對而言劇本還算扎實的影片核心是代表大眾的小人物“尊嚴”,較為成功地撬動了更多的觀眾;《誤殺》則與《無名之輩》的情況比較類似。

應該看到的是,這些突圍出來的中小成本影片雖然有著現實題材引發大眾共鳴、高演技、中小體量、高口碑等外在共同點,但真正造就逆襲的原因在于優質內容的內在元素。而更多市場表現不如人意的中小成本影片只是照搬了這個外在模板,忽略了“通過口碑完成逆襲”的本質還是內容,口碑也是一個外在體現。

因此,通過《風平浪靜》水花不大,貓眼應當意識到需要調整未來主控出品中小體量影片的方向,即回歸到觀眾更關注的影片本身,生產《我不是藥神》《無名之輩》這種高口碑、強類型的品質內容,而不是陷入單純的“口碑造就票房逆襲”產業惰性中。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司