- +1

【對話】顧士敏:終是不忘讀書心(上)

本文摘編自《我們這一代——滇云人類學者訪談集萃》,因篇幅原因略有刪節。

顧士敏,祖籍貴州,生于云南昆明,原云南大學人類學系、歷史系教授,1983—1993年于《云南民族學院學報》(現《云南民族大學學報》)任編輯,1993—2012年于云南大學任教,是中國經濟史、哲學人類學領域的知名學者,在紅學、儒學、詩學等領域也頗有建樹 ;主要學術專著有《中國儒學導論》《哲學人類學導論》;主要學術論文有《早期中國文化之發展與儒教》(中國臺北《孔孟月刊》)、《儒學還原》(北京《中國哲學史》雜志)等。

采訪者:羅寧,云南大學民族學與社會學學院民族學專業2015級碩士研究生;陳瀅至,云南大學民族學與社會學學院民族學專業2016級碩士研究生。

作為云南大學人類學系建立的參與者與見證者,前輩學者們的經歷、 感悟、思考,對于云南大學民族學、人類學學科的建設和發展具有十分重 要的意義,是一筆寶貴的財富。我們不光要記住歷史,同時也要反思當下, 并在此基礎上開展積極的探索,在繼承中發展、創新,不斷推動云南大學民族學、人類學學科的不斷前進。

顧老師已退休多年,雖年事漸高,但風采依然。在我們訪談期間,顧老師雖然身體稍有不適,但神思敏捷不減當年,儒雅俊朗不讓年輕。談笑間,往事一幕幕浮現眼前,當年的坎坷曲折已云淡風輕,曾經的瞻望正漸漸實現。作為后學,顧老師的學識讓我們高山仰止,而他的寬厚和氣又讓我們感如慈父。顧老師問起當年的同事、學生,深深關切,談起云南大學人類學、民族學的發展,他信心滿懷。對我等后學,他充滿了殷殷期望。

經歷:任它風波險惡、命途多舛,亦是不忘矢志求學心

采訪者 : 首先,顧老師您能跟我們分享一下您的生平經歷嗎?

顧士敏 : 我是1945年生人。1945年、1946年的人是非常特殊的一代。我們小時候過得非常簡樸,我們家屬于大家庭,父親原來在國民政府機關做事,后來因為被鎮壓死在了外面。父親過世后,家里就只剩下母親和我們三兄弟,生活非常艱難,所以我們兄弟三人都很早就參加工作了。1963年念完初中以后就參加工作,當時18歲。

我當時的工作地就在昆明第一農場,舊址在龍泉路上的地質學校。當時在農場當工人,種果樹養奶牛。在那個時候,蘋果是比較奢侈的食品,種出來的蘋果要給飛行員吃,聽說那些飛行員在培訓期間每天都可以吃到一個飯后蘋果。

我1964年的時候開始以同等學力去云南大學上夜校,1966年“文革” 夜大不再授課,我也就沒書讀了,再后來到了農場做農場工人。1969年的時候我的母親被下放農村,我擔心她一個50多歲的老太太自己一個人在農村,我也就跟著下去了。我在農村生活過5年,1969年到1974年。1973年母親逝世,1974年我又轉回農場,一邊勞動一邊讀書。當時的工作環境很不好,我們工作也是下憨氣力,所以每天的生活中除了勞動,我就在看書。我記得當時農場靠近鐵峰庵和虛凝庵,這是兩個破舊的寺廟,有時候星期天我就拿著書去到這些荒廢的寺廟看書,一看就是一整天。我記得我在虛凝庵用一整天看完了郭沫若的《十批判書》。當時農場周圍的人說莫非你要看書過掉這一生?我想其實是可以的。

“文革”結束后,1978年國家開始恢復夜校、高考招生。當時我抱著試一試的心態就去報考了夜大。當時報名參加考試的人很多,真是一派“千帆競發,百舸爭流”的壯景!有志青年太多了,本來只準備招60人,結果有4000多人報考,所以就最后擴招到130名。當時考試要考一天,中途休息的時候我出來逛翠湖,看到草地上全是考生,兩眼望著青天,數以千計,口中還念念有詞。

收到錄取通知書之后,我到學校開始上學,一直上了一個多月的課也沒有公布成績,周圍的學生就都強烈要求公布分數,后來學校就把分數公布了。公布分數之后發現個個都是精英,當時學校擴招130個人,結果我就恰好考到第130名,還真是做了一次“孫山”啊!考到孫山之末是一件很丟臉的事,分數公布的那個晚上沒有一個人與我同行。我想,那個時代的學生真是特殊啊,他們在上了一個月之后便強烈要求布置作業。等我交上去之后,孫克勤(助教)把我的作業給了王玉笙(老師),王認為這個作業很厲害,就找我單獨談話,讓我直接去考研。

其實,我在1978年考過一次中國社會科學院的美學專業,考了300多分落榜了,因為外語分數太低。王老師勸我不要執著于北京,也可以選擇云南大學來報考。但我認為云南大學沒有合適的專業,因為當時云南大學歷史系下面只有三個專業:方國瑜的地方史、江應樑的民族史、李埏的唐宋經濟史。王老師聽完反問我:到底是人將就專業還是專業將就人呢?我恍然大悟,被他這一句話點醒。在1980年我以同等學力直接考的云南大學歷史學碩士,算是李埏先生的首批弟子,學中國古代經濟史。當時夜大班上的大多數同學都是教師與機關公務員,工人里看似最差的就是農場工人——我,然而后來的我就像牙買加閃電一樣,遠遠把他們甩在了后面。

采訪者 : 您當時在云南大學的研究生生涯能跟我們分享一下嗎?

顧士敏 : 我當時跟著李埏先生最主要的學習方式就是讀書。當時一進門,李埏先生就講了一句話,《宋史》《資治通鑒》《文獻通考》《續資治通鑒長編》是研究宋史必讀的四本書。然后我就開始讀,當時懷周樓四樓,有一間歷史系資料室,我就一直在那里讀書,幸好我在農場的時候練就了可以坐一整天念一整天書的本事,一般來說,用現在的量化標準來說就是,一年不低于300本書,坐在資料室里面,四周都是書架,我們讀書跟現在這些不一樣,不是以本論,是以架論,我們都是一架一架地讀。依舊八幾年那個時候大家都沒有手機,都是靠筆寫,讀書做卡片,不懂的地方就去問老師,每次老師檢查我們閱讀是否扎實就是看札記,讀不讀書也是看札記。

我記得有一天,李埏先生滿頭銀發,他騎著自行車,讓我跟他去苗圃買樹苗,當時已經60多歲接近70歲,滿頭銀發。他邊騎著自行車邊跟我說:你看公路上騎車的還有誰比我年紀大?他說讀研不只需要的是課堂里面的知識,而且需要閑談,與比自己厲害的人閑談可以得到更多的東西。因為課堂里講到的東西并不是神來之筆,往往與他一起去花鳥市場買花,去圓通山看櫻花,去苗圃買樹苗得到的東西更多。偶爾他即興講起來,范祖锜也來聽,或者就在懷周樓四樓,他都是很隨意地跟聊天似的說。那個時候都興抽煙,李埏先生也抽,抽到什么程度呢?就是別人從窗戶外面看見冒青煙,跑來救火,以為著火了。那個時候抽煙的人很多,當時答辯,方國瑜先生抽云煙,那種白殼子,我們是不敢問津的,很貴,他一下就抽完一盒,我們都很佩服,當時他作為云南大學的唯一幾個二級教授之一,穿一套呢子制服,抽最好的煙。

采訪者 : 您研究生畢業后去了哪呢?

顧士敏 : 去了民族學院,也就是現在的云南民族大學。

采訪者 : 您是怎么到了民族學院的?

顧士敏 : 去民族學院其實也是有原因的,當時馬耀院長就把讓我去考研的這個恩師要去,結果我也就跟過去了,然后馬就說辦學報。當時我覺得這個工作很不錯。當時歷史系非常“左”,我們家庭出身不好,所以云南大學只留了林超民,我們其他人全部走人。

采訪者 : 您到了民族學院過后是教書還是做學問或者做其他什么呢?

顧士敏 : 12月的時候,我被分到民族學院。12月過去,第二年3月就開始辦學報。要辦那種大板報。學報這一塊我當時主要負責歷史、經濟,然后就待在編輯部,這一待就待了10年。

采訪者 : 后來您還是一直待在民族學院?

顧士敏 :1993年的時候我回到了云南大學。因為當時民族學院整個學報編輯部六七個人中只有我一個人是漢族,其他都是少數民族學院。我家以前住在潘家灣,要騎車經過一二一大街去民族學院上班。有一次在路上遇到了林超民,他說:“你老兄又不是少數民族同胞,待在民族學院干什么?”我想了一下覺得他說得很對,就跟他說,那你把我調回來嘛,他就把我調回云南大學了。這樣我就來到了云南大學,在云南大學一直待到我退休。

見證:人類學從建立到崛起

采訪者 : 顧老師從1993年開始在云南大學任教,您也算是見證了云南大學人類學的建立及發展,您能跟我們分享一下這個經過嗎?

顧士敏 : 云南大學人類學的定位是復興,而并非興起。西南聯大來了以后,傳播了很多新的觀念、新的思想,就有了新的學科,有了全新的師生關系。

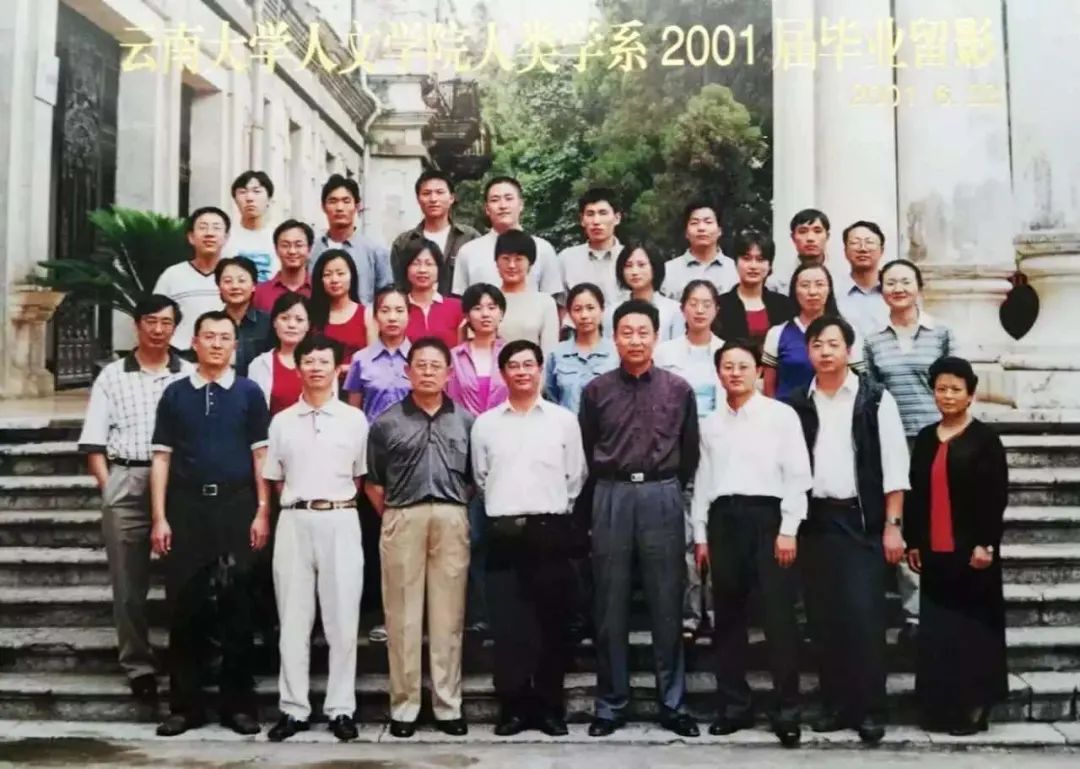

1952年,云南大學院系調整,人類學、社會學都被打成偽科學。70年代之后開始復興,人類學、社會學全部都并到民族學之下。80年代后,從民族史——人文社科類學科云南省的第一個博士林超民開始。我們與別的學校不同,云南大學的人類學從歷史系開始復興。歷史系下設5個專業:歷史學、世界史、人類學、社會工作、國際事務。當時第一屆人類學專業的學生我知道的有一名,就是現在歷史檔案學院的副書記趙永忠。

與好友林超民合影

要說云南大學人類學真正的建立及發展就不得不說林超民。說起林超民,他和我當時算是云南大學的第一批研究生。還記得當時我們班上一共有7個研究生,只有林超民一個是黨員,所以他就是我們的班長。

雖然云南大學人類學1992年就有了,但到1996年人類學與社會工作才獨立成系。1996年的時候王筑生來到了云南大學,這算是云南大學人類學的一次“大躍進”。王筑生是個很厲害的人,過去有一部電視劇《武則天》,里面有一個情節是武則天跟別人說,你們不是個個都想穿這件皇帝的袍子嗎,你穿穿看像不像。無獨有偶,一次在一個會議上,費孝通說現在有五六個人準備穿中國人類學、社會學掌門人的袍子,你王筑生也算是一個。后來王筑生早逝,尹紹亭調了過來。在尹老師的帶領之下才真正將民族學、人類學的那些專家并未發揮的優勢發揮出來,因為在當時,只是將民族學作為做民族調查的一個工具。

云南大學民族學經歷過兩次大的轉折:一次就是王筑生老師他們的回歸,另一個就是尹紹亭老師的到來。人類學興起于第二次世界大戰當中,同時這個學術研究中心也從北京來到昆明,50年代民族調查是民族學的第二次興起,因此有一部分骨干留在了云南大學。當時民族調查的組長是宋恩常(東北人,人稱中國的摩爾根,研究中國的婚姻家庭),費孝通是副組長。當時周恩來總理來云南大學的時候提出云南大學要注重地方史的研究,因此方國瑜先生就被用起來了。但是研究云南民族,特別是被稱作活的社會發展史的,研究主體還是在民族學院。幾乎可以說從原始公社起的很多遺存都在云南地區得以保存,當時研究各個民族的專家都在民族學院。然而自從王筑生來到云南大學,這一研究重心就轉移到了云南大學。第二次可能要算是尹紹亭老師調回云南大學,當時王筑生英年早逝,尹紹亭老師來到云南大學,使得云南大學人類學進入了第二次大轉折時期。

一個學科的發展和一個人的發展一樣,機遇很重要,所以作為一個領導,抓住機遇很重要,要有眼光要看得準。我記得,年輕時候讀柳青的《創業史》,“人生有很多岔路,在很多路口往往幾步就能決定人生”,路遙的小說往往都在講這個命題。云南大學就是抓住兩次機遇,一次是將中國最先進的文化嫁接在了云南大學這塊古老的土地上;第二次就是讓它鳳凰涅槃。

采訪者 : 您能跟我們詳細談談王筑生先生嗎?

顧士敏 : 王筑生是一個很有意思的人,很有才,也非常有趣。當時的學生學習的外語不是英語,而是俄語,再加上王筑生的班主任,省政協副主席習克敏有白俄血統,一口俄語說得很溜,所以王筑生的俄語功底也很不錯。

我前面說王是一個很有意思的人,這里可以給你舉一個例子。“文革” 時候,有八個樣板戲很流行,現在很多人都知道的《紅色娘子軍》就是其中一個。那個時候是用芭蕾舞的形式表現舞臺效果的,一般的芭蕾都是穿著白色的紗裙跳,但是那個時候的《紅色娘子軍》是穿著短褲跳,他就調侃說,沒見過穿著褲衩跳芭蕾的,大家聽了都笑。

他畢業后被分配到云南人口第一大縣、最窮困的農業縣鎮雄,這個地方到現在都是“大名鼎鼎”。他就利用在那里的時光學習英語,天天背單詞,一個單詞一旦記下來就終生不忘。后又考到民族學院讀經濟學碩士,因為有外語基礎,再后來就公派留學了。

1987年,王筑生被公派到美國學習經濟人類學。其實在我們那個時代,融入美國是一件相當難的事情,至少說在他那一代是不可能的。所以對于他來說,當時在美國只有三條路可以走:紅、黃、黑。第一條紅路,即融入主流社會從政,但這幾乎不可能,美國很難接受一個黃皮膚的公務員;第二條黃路,即下海從商,但是那個時候在美國街邊賣牛仔褲、T恤衫就能發財的日子也已經一去不復返了,所以也行不通;就剩下最后一條路了,也就是黑路,也就是做學問。但是當時在美國哪怕做學問也是很不容易的一件事,在美國做學問一年要修3—4門課,一年內還必須出著作,哪怕只打印50本也得出,這個壓力是很大的。當時國內的學術環境正是百廢待興之時,亟須一批有識有志之士。所以后來王就歸國發展了。

畢業回國后,最開始是在中央民族學院,在那里待了一年多。一年之后他回昆明,來到了民族學院,當時民族學院的規模很小,我1982年去時也只有六七百人,他在民族學院也只是待了一到兩年的時間。后來才來到云南大學,他回云南大學也是一個很有意思的過程。

1994年我在云南大學當班主任,當時有5個專業,每個專業每年招20個人。因為當班主任的緣故,要送學生去炮兵第四師軍訓。在路上遇到同樣送自己女兒去軍訓的林超民,我跟他一起坐在老圖書館的柏樹下聊天。我還記得,當時他第一句話就說,可惜了,王筑生回來的消息我知道得晚了。我跟他說,不算晚,我去跟他說,一準把他挖過來。

王筑生當時在民族學院待得不是很情愿,他一個受純正人類學訓練出來的人,當時在民族學院歷史系教高年級英語,反而他的妻子楊慧被派到民研院去了,這和他當時的設想出入很大。他本來想做“泰國北部的云南人”這個研究,但后來這個課題又讓段穎做了,所以他當時的確是有點郁郁不得志。后來我就跑去跟他說讓他到云南大學來。民族學院那邊便說要走就兩個一起走,這對于他們兩夫妻來說正是求之不得,就這樣王筑生和楊慧都來到了云南大學。

王筑生1996年回到云南大學,1997年參加高級研討班,1998年檢出肝癌,1999年去世,真真是英年早逝。當時林超民還為其寫了一篇文章叫作《閃亮的流星》,詳細地介紹了王的一生。(未完待續)

我們這一代:滇云人類學者訪談集萃

尹紹亭 主編

ISBN 978-7-5077-5955-6

2020年7月版

本書精選了24位中國人類學民族學學者的學術訪談,以趙捷、林超民、尹紹亭、李國文、楊福泉、鄧啟耀、何明等深根于云南地區的第三代人類學學者為主,亦收錄曾在云南求學或工作過的日本學者秋道智彌、橫山廣子教授,澳大利亞唐立教授,美國學者施傳剛教授,中國臺灣的何翠萍教授5人的訪談記錄。訪談中,他們不僅分享了各自的考察經歷、調查足跡和成長軌跡,也談到了云南等地的民族學、人類學調查,少數民族研究中心等大學學科建設的議題,以及對整個中國人類學發展的觀察與展望,觀點精彩,視野開闊,充分展現出一代人類學學者的學術追求與思想風貌。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司