- +1

人口普查的先聲:16世紀英國的貧困普查

盡管全國范圍內的人口普查直到1801年才在英國實施,但英國對人口信息的系統性調查早在16世紀就已啟動。切斯特(1539年)、考文垂(1547年)和伊普斯威奇(1551年)等市鎮在探索解決貧困問題的過程中,先后進行貧困普查(census of the poor),成為近代英國政府系統搜集人口信息的最早實踐,可謂英國人口普查的先聲。在貧困普查的推動下,英國在16、17世紀對數目字的重視獲得空前發展。英國古典政治經濟學之父、統計學創始人威廉·配第在1690年出版的《政治算術》一書中宣稱:“凡關于統治的事項,以及同君主的榮耀、人民的幸福和繁盛有極大關系的事項,都可以用算術的一般法則加以論證。”他的“政治算術”就是用“數字、重量和尺度”這些內容來描述一個國家的社會經濟狀況。16、17世紀是英國從傳統社會向現代社會轉型的時期,貧困、犯罪、饑荒和瘟疫等社會問題凸顯,社會壓力劇增,而要解決這些社會問題的首要舉措就是搜集人口信息,從而對癥下藥,制定有針對性的社會政策。

威廉·配第《政治算數》的中譯本封面

16、17世紀英國面臨的最為嚴重的社會問題是貧困問題。雖然貧困問題在英國古已有之,但16世紀后期和17世紀初期英國貧困問題的性質、水平與16世紀上半葉相比,均發生明顯變化。15世紀和16世紀初,貧困并不是一個嚴重的社會問題,貧困的產生多是個人不幸(如喪偶、父母去世、疾病或傷殘等)的結果,或者僅是個體生命過程中某個階段(特別是年幼或老年)的遭遇。以工資勞動維生絕不是不可避免的選擇,僅僅是某個年齡段的一種雇傭方式,或是收入來源的一種輔助方式。但到16世紀末,一直持續到17世紀中葉,窮人不再限于不幸者和老年人。歷史學家霍斯金斯(W. G. Hoskins)認為,16世紀20年代英國任何城鎮的人口中有三分之一的無產者和三分之一以工資為生者。

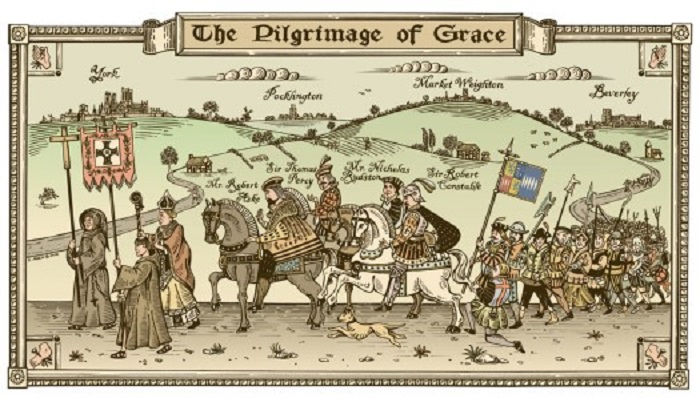

政府官員將窮人看作社會秩序的威脅,稱之為“多頭猛獸”,極力限制與懲罰流民。隨著流民文學的發展、人文主義者和思想家的宣揚,要求國家介入流民事務的呼聲日益高漲。弗朗西斯·培根認為,流民不僅是“負擔、有礙觀瞻和丑聞”,也是“國家危險與動亂的根源”。1616年,樞密院致信米德塞克斯郡治安法官:“這些游手好閑之人、流浪者和其他懶散之人沒有正當職業或住所,隱藏在城市里,經常偷竊,作奸犯科。”流民也是叛亂的一個潛在因素,窮人反對富人經常成為叛亂的口號。求恩巡禮(Pilgrimage of Grace)的領導者號稱“貧困長官”(Captain Poverty)和“貧困勛爵”(Lord Poverty)。1599年3月26日,巡回法庭開庭審理一起叛國罪案件,被控者公開宣稱:“世界不會變好,除非割破富人的喉嚨,使窮人變富。”窮人還經常參與糧食騷亂和圈地騷亂。1629年3月一百多名婦女帶著她們的孩子登上一艘船,迫使船員將谷物裝滿她們的帽子與圍裙;5月,二三百名失業紡織工人襲擊停泊的船,搶奪谷物。1629年4月,埃塞克斯郡治安法官向樞密院匯報該地織工失業的情況,并詢問對策,因為“這些窮人不會安寧,除非獲得撫養家庭的手段”。

求恩巡禮

窮人,特別是流民,成為近代早期英國犯罪的主要參與者。小額盜竊案的發生多與流民有關,而且在流民數量于1600年前后達至頂峰時期,犯罪數量也出現增長。1637年赫特福德郡治安法官在提交給樞密院的一份報告中,表達了對窮人盜竊的擔憂:“谷物匱乏與工作機會減少,致使勞工與窮人變賣家當,很多人不僅破壞籬笆、砍伐樹木和外出流浪尋求救濟,而且她們還在晚上偷羊……為獲取食物而小偷小摸。”根據對切斯特、萊斯特、雷丁、薩默塞特、沃里克、威爾特郡的研究,1571—1641年流民偷竊與入室搶劫的案件占其所有犯罪類型的一半左右。

窮人迫于生計往往鋌而走險,參與叛亂、騷亂、犯罪等破壞秩序與危害國家穩定的行為。因此貧困問題從來就不是簡單的經濟問題,而是關涉國家安全與社會安定的大問題。近代早期英國的貧困問題,不僅表現為窮人數量的增加,也表現為窮人對國家與社會威脅的增強。為消弭貧困問題帶來的消極影響,英國開始探索濟貧實踐。

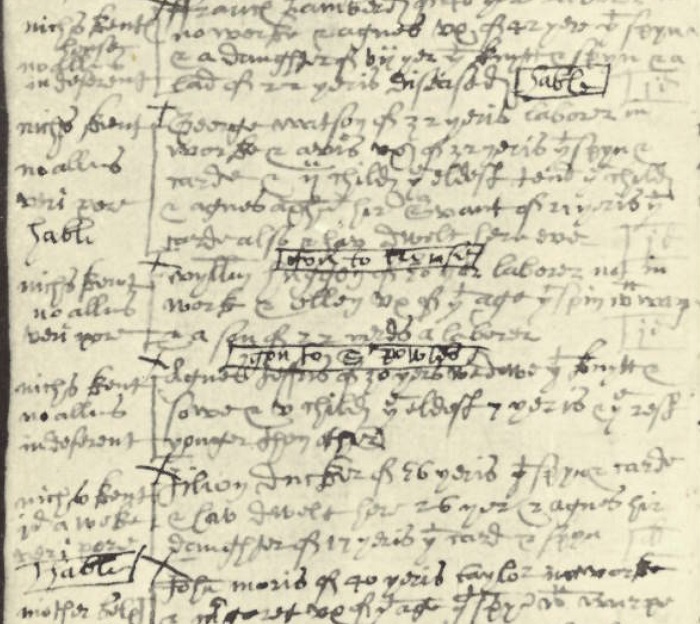

為了解貧困人口的數量以及貧困程度,一些市鎮率先開始進行貧困普查。在考文垂,治安法官調查居民的住房、房主、定居時間、婚姻、家庭、工作能力、雇傭情況,警告不雇幫工的雇主、懲罰懶惰者、救濟窮人等。在伊普斯威奇,治安法官要求每個教區提名兩人調查教區貧困狀況。諾里奇的貧困普查對居民年齡、婚姻、職業、財產、家庭規模等進行普查。諾里奇貧困普查的一條結果如下:

“彼得·布朗,守門人,鞋匠,50歲,工作很少;他的妻子安娜60歲,自圣誕節生病后就沒有工作,身體健康時紡紗;有三個女兒,年齡依次是18歲、16歲、14歲,她們在有紗的時候紡紗,但現在沒有工作可做。他在此居住的時間已經超過20年。他的一個女兒比較懶惰,被送往威廉家為其服侍,她每年在那里居住三個季度。守門人的房子。一周4先令,非常窮困。可以工作。沒有多余的錢。”

諾里奇的貧困普查結果表明,16歲以上的成年男性525人,成年女性860人;16歲以下的兒童總數926人;貧困人口總數是2359人,占全部人口的22%。諾里奇的貧困普查使市政官員得以了解居民貧困的程度與規模,在此基礎上,1571年6月,市議會公開宣讀“貧民政令冊”,很快獲得通過。可以說,貧困普查為政府了解貧困問題提供信息,成為政府制定濟貧政策的前提條件,也是福利保障政策的起點。

諾里奇的貧困普查記錄

大多數貧困普查是在饑荒、騷亂時期進行的。例如,1586年沃里克貧困普查和1597年伊普斯威奇貧困普查,就是在收成不好、谷物價格上漲的時期。兩次普查的側重點不同:沃里克貧困普查主要關注乞討者和新移居者帶來的混亂,而伊普斯威奇貧困普查則是羅列定居窮人的需求。1616年謝菲爾德貧困普查表明,謝菲爾德總人口有2207人,其中有三分之一(725人)是請求救濟的窮人,另有160人因為太窮而不能救濟別人。索爾茲伯里圣馬丁教區在1635年的貧困普查顯示,除接受濟貧的人口外,有不少于人口總數的三分之一是“窮人”。

地方市鎮官員通過貧困普查搜集關于貧困問題的信息,這有利于地方政府及時調整濟貧政策,更好地組織濟貧。地方政府可以根據搜集的信息,決斷是否開放或重組教養院,是否控制流民或其他人口。諾里奇和約克先后在1549年和1550年征收強制性濟貧稅取代教區施舍。1549年5月3日,諾里奇市政會議頒布法令,要求市政官估算各自分區內的貧困狀況,每個人都應該繳納濟貧稅,拒絕繳納者將受到懲罰。1538年,約克開始暫行強制性濟貧,從1550年開始固定征收強制性濟貧稅。1556年,在饑饉與瘟疫的影響下,劍橋開始征收強制性濟貧稅。1557年伊普斯威奇開始征收強制性濟貧稅。到16世紀中葉,多個地方市鎮由教區組織濟貧,或者為窮人提供工作,或者強制征收濟貧稅。地方市鎮的濟貧實踐,有力推動國家新濟貧法令的出臺。

1598年,英國議會頒布流民與濟貧法令,確立了英國濟貧法的三個基準原則:首先,堅決懲罰流民;其次,由濟貧稅進行院外濟貧;最后,為身體健壯的窮人提供工作。1601年濟貧法再次肯定了1598年濟貧法的內容,后經1603年規定瘟疫時期征收特別稅和1610年法令要求每郡建立教養院,并在1624年濟貧法內容得以固定化。英國濟貧政策完成了從殘酷鎮壓向規訓與救濟并舉的轉變,從關注流民到顧及各類窮人的轉變,從自愿捐助向強制繳納濟貧稅的轉變。由此形成了近代早期英國濟貧法的基本框架,一直延續到19世紀。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司