- +1

大鵬哪里招人煩了

原創 毒Sir Sir電影

《演員請就位2》越來越看不懂了。

一檔比拼演技的綜藝,演員的話題比不過導演,甚至還比不過主持人。

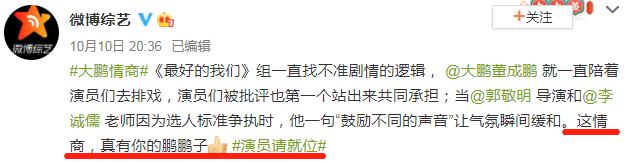

前幾天大鵬因為在《演員請就位2》的主持喜提熱搜。

置頂的微博是這樣夸的——

第一宗:拉偏架。

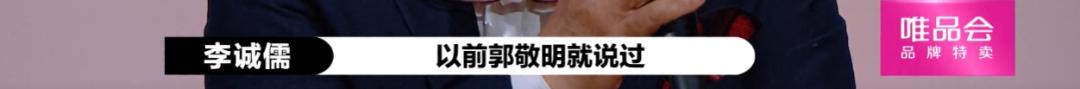

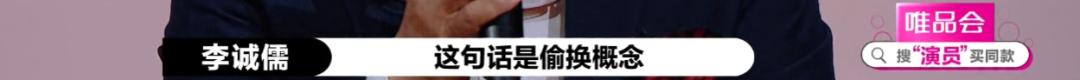

郭敬明給了一位明顯技不如人的演員一張S卡,遭到全場質疑,郭搬出去年“存在即合理”的詭辯后,李誠儒坐不住了。

最明顯的,就是那次熱搜名場面。

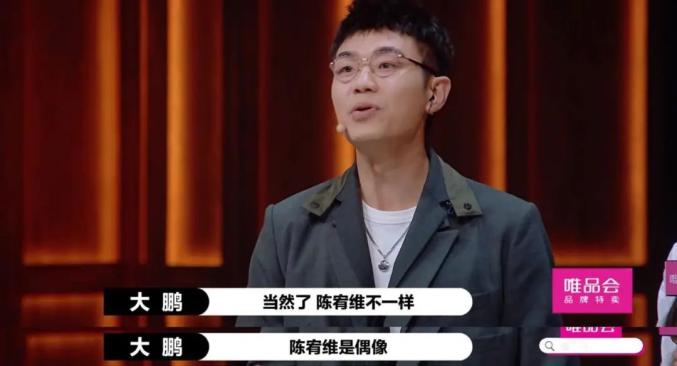

第一期,男團成員陳宥維演完,被幾個導演批評了一通。

下臺前大鵬忽然提議兩個演員擁抱一下。

臺下有人大喊“不行”。

大鵬馬上作“驚訝、無辜”狀:

“啊?不行啊,那我向你們道歉,對不起就當我沒說。”

當然了,陳宥維不一樣,陳宥維是偶像。

第三宗:捧高踩低。

這是許多觀眾他在節目中綜合表現的總結。

大鵬在節目中的站隊、奉承,基本上都偏于四位導演,暗踩的是觀察嘉賓李誠儒和臺上的新演員。

前者顯然比后者擁有更多圈內資源。

但對于大鵬,無疑又是一次觀眾緣的消耗。

大鵬之于《演員請就位2》,橫跨了三種身份:演員,導演,主持人。

今天Sir不想評價他在三種身份下的業務能力。

而是想說一個現象——

招黑的為什么老是大鵬?

作為演員、導演、主持人的大鵬,都小有成績。

作為公眾人物,他也沒啥實質性的黑點,相反他一直工作配合、上進努力。

這才是奇怪的地方。

很多人說不上大鵬具體哪里招人煩,但就是覺得煩。

為什么?

說得狠一點,Sir覺得大鵬的尷尬正在于,他無法調和他與觀眾之間的互相嫌棄。

01

存在感

大鵬在《演員請就位2》的招黑皆因于此。

主持人的責任是什么?

做好“場”,讓他人能夠在舞臺上更好地展現自我。

而大鵬太想刷出存在感,表明自己的身份不只主持人,也是具備話語權的導演之一。

觀眾們的不適感,就來自于這種暗暗的火藥味。

但存在感,或許又是大鵬的本能。

2015年,大鵬接受《商業周刊》采訪,說得誠懇:

《商業周刊/中文版》:從最早的網絡編輯一步一步走到今天,你在這個過程中在尋找的是什么?

大鵬:存在感。衡量我們成功與否的標準很現實,就是有多少人看了你,所以這是一個存在感的直接的體現。我喜歡做一些性價比高的事,喜歡做那種能夠最大程度地被別人感知到的事情,那才會變成我的動力。

“最大程度被人感知”,在大鵬的成長中,已經成為了習慣。

當初大鵬在搜狐做主持人,曾面臨差點被換掉的命運。

他急了,開始想辦法留住觀眾、提高點擊率。

包括增加和觀眾、明星互動的環節,比如,讓明星現場演唱成名曲。

那時候,幾乎沒有節目會這樣“為難”嘉賓。

經過努力,大鵬留了下來。

他輕松地喝了點酒,喝完大喊:“我要捧紅我自己,以后誰也別想換掉我!”

一直以來,他都強調自己是個普通人。

不聰明,但努力。

他知道自己的火爆,多少有點幸運意味。

所以我就是一特別走運

互聯網最開始沒有人做主持人

我趕上了

然后互聯網沒有人拍網絡短片

我趕上了

搜狐唯一輝煌的那幾年,被大鵬趕上了。

而大鵬得到做搜狐自制訪談《明星在線》節目主持人的機會,也源于一個偶然——“當班主持拉肚子請假”。

所以對于機會,他能抓則抓。

對于幸運,更想盡力保住。

為了讓觀眾笑,他像解數學題一樣,精心設置笑點,以結果為導向,精準計算觀眾的反應。

大鵬在采訪中說:

我的喜劇依靠劇本,也依靠自己總結的搞笑方法,這是一種類似數學的精確公式,我只需要帶入不同內容,就能產生效果。

比如《屌絲男士》,它是集結多個段子手的智慧成果,在他們的段子里,大鵬挑出最好笑的,最多的一個段子手被采納了30個。

當初大鵬在自己的公眾號上每天發語音,標準60秒,不多不少。

很神奇是不是?

說起來沒什么秘訣,就是反復練習,節奏、腔調,一遍遍練。

每多說一遍,對時間的掌握就更精準一些,這里面并不存在什么巧合或者秘訣。

但習慣于精心準備的人,到即興的時候,經常會垮掉。

大鵬可以很流暢地寫出自傳和段子,但到即興表達的場合。

他開始慌亂。

真人秀邀請他去做搞笑擔當,他就兢兢業業去做。

但出來的效果。

說實話,相當尷尬:

連大鵬自己都看不上自己。

但大鵬,是一個很難自如、自我地面對鏡頭的人。

他在鏡頭前永遠緊繃、賣力、滿心設計。

目標始終只有一個——

完成期待。

讓觀眾笑,讓觀眾喜歡。

到了《演員請就位2》,他可以很好地完成既定的串場任務。

但到和導師們聊天,話趕話的情況下,他露出了“本性”。

有人罵他“小人”“綠茶”,但或許,這更接近一種本能下的弄巧成拙。

多年互聯網思維鍛煉出來的,找話題、推爆點的本能。

察覺到矛盾,添把火。

看到流量明星,多cue幾句,努力迎合他以為的,觀眾會產生反應的點。

所以在觀感上,大鵬功利、勢利、不真誠。

而這,恰好踩中了觀眾的雷區。

02

包袱沉重

除了綜藝上的表現,觀眾對他的電影,其實也早有微詞。

老實說,有幾部Sir還挺喜歡的。

即使有缺點,也絕不是一無是處的爛片。

其實,在遙遠的曾經,觀眾緣這種難以捉摸的東西,也一度青睞過大鵬。

2015年,大鵬拍了《煎餅俠》,票房11.59億。

當時大鵬一行人在蘇州路演,現場來了很多觀眾,他們隔著玻璃大喊大鵬的名字,他對工作人員笑稱自己是“東北李敏鎬”。

這或許是他自信心最盛的時候。

但即使如此,他也不敢放松。

當時的大鵬,以為這只是他成功電影路的開頭,但沒想到,到目前為止,11.49億,是難以回到的過去。

喜愛來得快,去得也快。

《煎餅俠》的票房成功消耗了太多好感。

情況急轉直下,他執導的第二部電影《縫紉機樂隊》,平心而論,比《煎餅俠》要成熟許多,但4.6億的票房,遠遠達不到大鵬的預期。

《縫紉機》路演時,大鵬看著熱情的觀眾,開始懷疑他們是不是真的愛他。

大家面對你的時候,都那么喜歡看這部電影,可是打開微博、豆瓣、知乎,你發現很多人在罵你,你不知道影廳里面一張張支持你的熱情的笑臉和網絡上很多的人評價哪個是真的。

到了去年《受益人》,甚至大鵬的存在本身,觀眾都在抗拒。

仔細看看《受益人》,說實話,Sir也難受。

明眼人都看得出來,大鵬演得努力演得苦。

但就是不像一個真正的底層小人物。

造型上,他糙、丑、臟,身體語言上,唯唯諾諾,情緒也大起大落。

他被揍得好慘,也哭得好慘。

但就只停留在一個“像”而已。

他在外表上已經“毀”得接近人物了,但內在維度還沒有構建起來。

一場《受益者》的高潮戲。

吳海看著岳淼淼在電視上吃辣椒,被感動。

動作很多,連綴一套。

但觀眾就是感受不到情緒。

為什么?

沒想明白。

大鵬知道“應該”這樣表演,但他的表演,看不到吳海心里真正在想些什么。

他不斷地往額頭上貼屌絲的標簽。

但他的心不在焉,又讓人看穿,他從不打算成為屌絲的同路人。

出生在小城集安,媽媽曾是評劇演員,大鵬很小的時候就患腎病,一直在辛苦地治療。

后來父母下崗,開個餐館,生意一般。

大鵬考上吉林建筑大學,畢業后進入搜狐實習,趕上互聯網興起的時代。

后來的事我們都知道了,他做節目、拍網劇,現在拍電影。

大鵬在自述里說:

你知道我的路徑:東北縣城,然后北漂,逐漸被人認知。這是個小鎮青年逆襲的故事,所以我拍的電影也都是這樣的主題。我很難在創作過程中突破這樣的表達。

努力對大鵬來說是有效的,于是他就在往后的生活中踐行這個哲學。

實現夢想,也是他自以為離生活最近的命題。

所以他拍了《煎餅俠》和《縫紉機樂隊》。

一個主題:小人物逆襲實現夢想。

在很多場合,大鵬都曾表達過他的音樂夢,這基本上是他拍攝《縫紉機樂隊》的動因。

想在舞臺上唱歌,想圓夢,更是想證明自己。

大鵬上幼兒園時,小朋友們唱兒歌,他不會,感到特別自卑。

小學三年級,大鵬在少年宮學小提琴,老師對他說,你不太適合學音樂,試試去報其他班,出了少年宮,他哇哇大哭。

他的音樂天賦被徹底否定。

再大一點他開始聽磁帶,聽黑豹、唐朝和beyond,人家都也是聽打口CD,嘴里念的都是AC/DC、槍炮玫瑰,“我覺得我特別土俗”。

為了不那么土俗,大鵬在高一的時候組樂隊,在集安這個小城開演唱會,轟動了整個城。

那場演出實在太火爆了。集安市本來就不大,人們口口相傳,說終于出現了一支本地的搖滾樂隊,而且唱完就解散,大家都想來看個熱鬧。原本只能坐三百人的演出場地,最后硬塞了也不知道多少人,擠得水泄不通,每個人都站著。其實場地里是有板凳坐的,那一個一個的板凳都是我和錢環宇從以前的小學搬過來的。

于是在《縫紉機樂隊》里,我們看到了對這個人生經歷的復刻。

以非常“戲劇”的方式。

人物動機不足,對困境的刻畫過于扁平。

丁建國父親不讓她搞樂隊讓她當CEO;希希母親不讓她組樂隊讓她學造原子彈;楊雙樹女兒不讓他組樂隊怕他犯腦血栓。

我們看不出角色對搖滾的喜愛。

搖滾之于人物,都是叛逆?

把搖滾換成說唱、滑板、鋼管舞,一樣可以推動劇情。

看看最后問題是如何解決的——

丁建國父親主動施救;希希母親一個頓悟就允許她登臺演出;楊雙樹女兒也突然“不孝”了。

人物對搖滾的愛與付出,就像宣傳畫一樣平面。

在《縫紉機樂隊》,你能感受到夢想。

但那與搖滾無關。

而是一種對于成功、不俗、翻身的強烈沖動。

什么是真正的熱愛?

是我可以為了一樣東西,放棄掉其他的所有也心甘情愿。

但搖滾,顯然不是能夠讓大鵬滿足的內核,而是他用來包裝出人頭地的一個浪漫意象。

這就是觀眾們對于大鵬電影的不滿足。

你能看到許許多多主動接近觀眾的設計。

但唯獨看不到,一種發自骨子里的愛與怕。

他片刻不敢背向觀眾,去做一秒真正的自己,他時時刻刻要保持和觀眾面對面,觀察他們的臉色和反饋。

然而這種無法投入自我的表演。

反而讓觀眾厭煩后離他而去。

對于《煎餅俠》后來的口碑滑坡,他則認為是一種“不患寡而患不均”的人性。

好像以前我們認識一個人挺慘的,都會對他抱以同情,就愿意幫助他,希望他好,但是他一下太好了,中了500萬,心態馬上就變了,「不患寡而患不均」,那我怎么解決這個問題,除了用時間的方式,比如等10年,大家把之前的事情忘了,你再拍一個作品,讓大家重新認識你。

背負著“讓別人承認”的大包袱,大鵬的每次表達,都很沉重。

每次亮相都很用力。

對于電影,他考慮的不是如何讓它完整、完美,如何讓人發笑,而是把它當成一個產品,需要用戶反饋和KPI。

03

誰是董成鵬?

大鵬的師傅趙本山曾對大鵬說:你演誰都像,就是不像你自己。

那脫下包袱,不講目的的大鵬什么樣?

2016年,大鵬出演《我不是潘金蓮》里的王公道。

一點也不炸裂、一點也不夸張,臉上也沒寫著“趕緊笑”。

這個在體制內浸淫多年,無甚野心的小官吏角色,發揮了大鵬作為普通人的優勢。

泯然眾人,又世故圓滑。

能給領導及時墊話。

會在領導指責他人時順著話茬補刀。

她哭得站不起來。

于和偉飾演的鄭縣長高高在上遞給她手絹,張譯演的賈院長拽著李雪蓮的包帶,以防她撲倒,既保持距離,又表達了關心。

王公道作為李雪蓮的遠方親戚,雖然整部影片都在防她,但此時,他動了惻隱之心,伸手拍了拍李雪蓮的后背,說“大表姐,咱回家吧”。

演王公道時,大鵬完全不敢問馮小剛為何選他。

我一直都沒敢問馮導為什么選我。因為我很怕他告訴我因為我的某點某點而用我,我就會在那些方面特別用力。我擔心我知道了那個答案以后自己接受不了。

不用力的大鵬,反而更容易共情。

拍李雪蓮大哭那場戲時,大家的表現沒有一個是劇本上的。

大鵬拍李雪蓮后背,是回憶起自己去看牙,護士對他的安撫。

這個源于有一次我去看牙,我害怕看牙,他們拿著小電鉆鉆我的牙,我很緊張,然后旁邊有一個護士,就是一直拍我,就像哄小孩一樣,那個時刻我真的非常放松,我也很感激她。

你看,其實大鵬是可以不讓人討厭的。

2018年,大鵬回到他熟悉的集安,到農村拍攝了短片《吉祥》。

主角就是他的家人。

本來他想拍自己的姥姥,沒想到在拍攝期間,她猝然離世。

拍攝無法停下,只能忍著悲痛繼續。

他把葬禮拍進了短片,用偽紀錄片的方式,完成了一個實驗。

這次短片拍攝,沒有策劃。也沒有成型劇本。

時刻準備著的好學生,這次想即興表達了。

原來你拍電影,出發的時候大概能想象到結果。但這次拍電影,出發的時候甚至都不知道明天是什么樣的,意外每分每秒都在降臨。它帶來的恐慌和收獲都是前所未有的。

Sir沒看過短片,不好下定義。

但看一眼預告片,或許因為拍得是日常生活,這次,沒有了緊繃感。

所以說到招人煩的大鵬。

觀眾真的是對大鵬有成見嗎?

還是大鵬像說的,第一部電影《煎餅俠》太成功之后,觀眾得了“紅眼病”,見不得他好?

其實大家對于大鵬的喜歡或厭惡。

都在于他是否能夠真誠地對待自己的出身。

一個人出身草根,想要擺脫平凡,追求成功,這些都沒有錯。

完成了階層躍遷,也不代表就背叛了草根,必然失去支持。

最直接的例子。

以傻根被大家認識,同樣作為“屌絲代言人”的王寶強。

他還是屌絲嗎?當然不。

王寶強真的傻嗎?他的表演同樣可以讓認稱絕。

乃至轉型當導演,拍出豆瓣3.7的《大鬧天竺》之后,觀眾緣也并未崩壞。

一個小事就能看出為什么。

王寶強親自到場,領了金掃帚最令人失望導演/電影。

但沒砸掉面對觀眾的誠實。

這是一種對平凡的坦然:沒做好導演,沒爬上更高的臺階,我接受。

即——

有追求當然好。

但也別把原來的自己看得太糟。

自愛與自尊,是獲得觀眾尊重的前提。

大鵬別扭就在于,他太急于擺脫過去的平凡的自己,而這種對于自我的不屑,也會成為對更多平凡的人的冒犯。

為什么大鵬會惹觀眾討厭?

因為觀眾不想看到一個套近乎卻又狡黠的眼神。

不想從他的眼神里,看到一個卑微的自己。

所以。

大鵬要得到觀眾的喜歡。

還是先學會真正喜歡自己吧。

還不過癮?試試它們

原標題:《大鵬哪里招人煩了》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司