- +1

回望 80 年代,從“向前看”到“向錢看”

“重返 80 年代”是近幾年來文化文學界的熱門話題,作為這一口號較早的提出者,紐約大學比較文學系、東亞研究系教授張旭東有他自己獨特的思考和興趣所在。張旭東教授自 20 世紀 80 年代中后期以來一直非常活躍,親歷并參與了當時文化熱的討論,其后雖留學就教于海外,從事英語寫作、研究和教學,但他關注和研究的仍是中國的問題和文化走向,“重返 80 年代”就是在這樣的背景下提出來的。在今天這篇推送中,北京大學中文系博士生徐勇對張旭東教授就“重返 80 年代”進行了采訪。

《幻想的秩序》

張旭東 著

上海人民出版社·光啟書局 出版

2020-10

“重返 80 年代”的限度及其可能

對談:徐勇 x 張旭東

徐勇:在我的閱讀體驗中,您對 80 年代的態度是極為復雜的,其中既有告別 80 年代的訴求,也有對已逝 80 年代的鄉愁。對您來說,為什么會有這種復雜的態度呢?

張旭東:這個描述基本上是對的。在今天看來,一方面可以說很復雜,另一方面也可以說很簡單;因為一方面是要走出 80 年代,另一方面是要回到 80 年代。

對于 80 年代,我想包含有個人的因素,這里的個人不是私人意義的個人,而是說一代人。從年齡上說,我是 20 世紀 60 年代中期出生的,整個大學時代是在 80 年代,有幸趕上的“文化熱”也是在 80 年代。任何一個人對自己二十多歲這段時間的回憶都是很美好的。如今也有很多人對自己 70 年代的紅衛兵時代很懷舊,因為這畢竟是自己最美好的青春記憶,這是第一層。

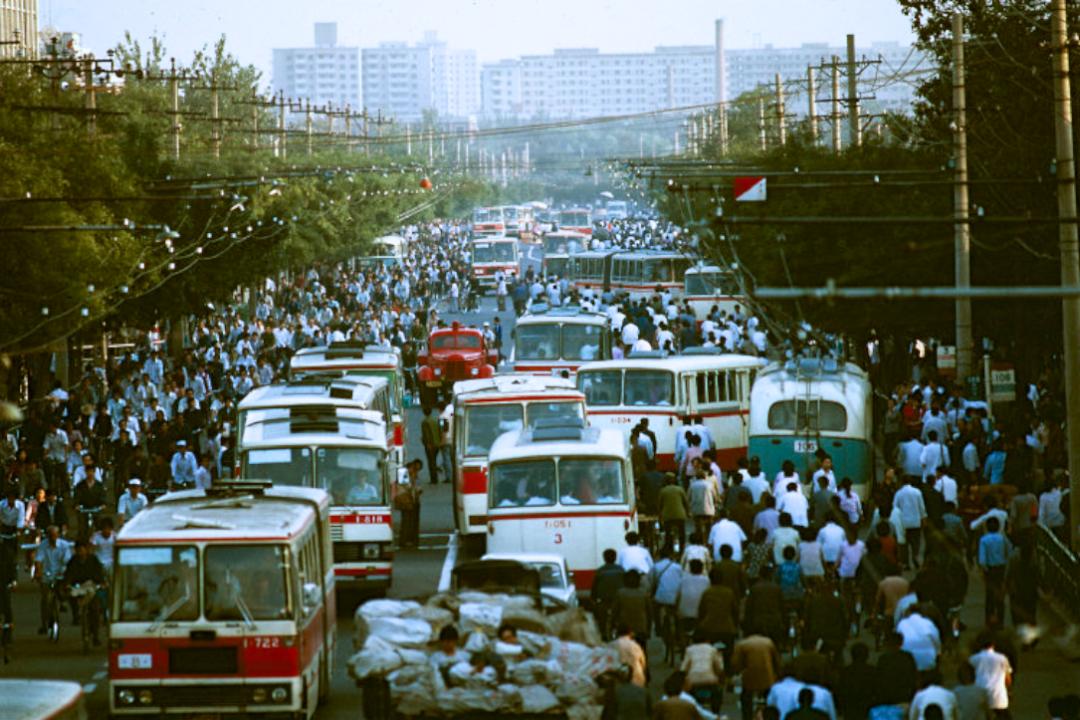

另外一層,不只是在國內,國外研究中國的學者學生也注意到,80 年代對研究當代中國文化社會和政治思想學術是很重要的時代。我有時會簡單地說,80 年代對中國人而言,有點像西方的 60 年代,是大變動、大解放的時代,一切都在更新,每天都在更新。在這個意義上,80 年代不是從 1980 年開始,而是指“文革”后的“第一個十年”。它包括前三年,即 1976 年到 1979 年是調整期,從 1979 年真正進入所謂“新時期”,它的終結也并不是 1989 年 12 月 31 日,或者 1990 年 1 月 1 日,而是一個特定的事件給 80 年代畫上了句號。

這個“十年”,把它比作西方的 60 年代,不準確,但是可以提供一個信息,就是解放。這個解放,可說是文化解放、思想解放、性解放、社會解放、個性的解放、想象力的解放、審美感官的解放。這都是相對于“文革”,相對于 50 年代而言。相對于毛澤東時代的中國,80 年代確實是一個自由化的時代,一切都要從狹義的政治社會中解放出來,但同時在一切社會領域和私人生活領域里的變動,都包含著一種政治熱情,因為它都代表著一種集體性的訴求,同整個國家的政策、理念密切相關,也同物質領域和生產領域里的變化密切相關。有關 80 年代懷舊的寫作里有種把 80 年代“自由化”傾向作非政治化和純粹個人化理解的傾向,對此我是反對的。

實際上,80 年代在政治、審美、物質追求和私生活領域的“自由化”訴求是一種對想象的“常態”和“應然狀態”的追求,它帶有強烈的集體性、社會性和政治性,歸根結底是一種全民性的政治熱情和政治想象。所以在表面的個性化、流動性、松散化、甚至波希米亞習氣下面,80 年代青年思想文化生活總體面貌里具有一種集體性、社會性的緊張和嚴肅性。當時許多人是通過這種東西走到一起來的,這才是 80 年代種種文藝小圈子和思想群體“氣味相投”的“底蘊”。

但這層意義上的解放,有幾個問題現在應該提出來考慮。按今天的標準,80 年代實際上是很保守、很拘謹、很壓抑的年代。毛澤東時代的禁錮,或者說那種規矩,那種嚴格的規矩還在,思想上的、組織上的、制度上的,戶口制度、單位制度、人口管理、宿舍管理,等等。當時政治上的管理是比較嚴的。如果按照絕對標準,以及社會意義上的自由和思想文化意義上的自由來看,實際上 80 年代恰恰還是比較禁錮的,并不是一個自由的時代,并不是一個解放的時代;但是今天在回憶中,80 年代被重構為一個自由的時代、解放的時代。

所以,我們今天要問這個“解放”和“自由”的實質是什么?難道只是經濟領域的改革、物質條件的改善,機會和流動性的增加嗎?顯然不是,因為其實今天的中國社會在任何一方面都要比 80 年代更解放、更自由。但今天的人,特別是青年知識分子或像你這樣的學生,恐怕未必會有類似的解放感和自由感。先不說今天的問題,回頭看 80 年代,我們會看到,那時一切都在探索中,一切都至少在想象和理論的層面是可能的,而這種想象和理論思維不但是社會生活的核心,也是國家政治生活的核心,是所有人共同關心、共同思考,并覺得和自己休戚與共的事情。這里的關鍵是有一個全民的指向,大家感覺中國是在往前走,是在探索一個美好、更合理的社會,并且每一個人都應該是也可以是積極的參與者。這是一種真正的整體性、全方位的開放,它不僅是一種單純的空間或量的擴張,而是基于一個集體認同的原點、基于共同的歷史記憶和集體經驗、向著一個模糊的但大體一致的社會遠景生發出來的能量和熱情。我們今天可以批判地檢視對那個“美麗新世界”的集體想象和價值假定,但首先應該歷史地看到,這是一種珍貴的政治熱情,任何一個國家,任何一個社會,任何一個國民群體如果沒有這種集體歸屬感、認同感、主人翁精神和個人的主觀積極性,無論它在物質層面取得了什么成績,都是沒有希望的,也是沒有幸福感可言的。我想這是我們今天回頭看 80 年代時會帶著一種復雜心情的深層原因之一。

經過 90 年代以來“穩定壓倒一切”下的高速市場經濟轉型,再反思 80 年代精英群體在這個過程中主動或被動地扮演的角色,我們可以看到 80 年代思想空間本身的有限性。某種意義上講,“向前看”的“前”最終落實到“錢”和作為現代官僚行政體系的國家自身的“理性化”。這種雙重的“非政治化”給我們認識和思考問題都帶來很多困難。簡單地把這個“前”指認為西方價值制度,固然可以揭示 80 年代自由化想象的某種內在邏輯,但并不能解釋當今中國社會從經濟到文化,從政治到私人領域的復雜性。但即便 80 年代的政治性社會想象、文化想象和個人想象中包含種種關于私有制、市場、消極自由、接軌,“普世價值”的幻想,80 年代的歷史可能性條件卻仍然在相當程度上由它同毛澤東時代奠定的社會主義現代性和國家體制的基本框架的聯系所決定,四項基本原則仍然作為正式的體制內語言界定整個中國社會的合法性基礎。在今天看,正是這種矛盾、沖突、緊張和理論上的悖論說明了當時中國社會的可能性和創造的可能性,因為那時的“自由”和“解放”是坐落在一個明確價值和意義限制性框架內的自由和解放。

在這個意義上可以說,今天民間的或體制內的知識分子,當他們批評過去十年二十年甚至三十年的問題時,對 80 年代恰恰也有一種懷舊,但懷的也許恰恰是那個時候社會主義的因素。平等、公平、社會主義、革命,這些正面的價值在當時還是非常穩固的。80 年代恐怕并不能說是一個自由化、青春、反叛和叛逆的年代。雖然有叛逆甚至顛覆性因素存在,但把這些因素統合起來的 80 年代根本特征,恰恰在于它是處于一個臨界點,并在臨界狀態達到一個瞬間的、看似不可能的平衡。在今天的中國,人們可以很嚴肅地談論社會主義市場經濟的理論含義和具體實質,但是一般人認為這些矛盾無論在邏輯上還是在現實中都是不可調和的,是自相矛盾的。今天國內大量的對抗性社會性沖突和知識思想界對當代中國問題分析的軟弱無力都說明了這一點。這些問題包括資本主義和社會主義的問題、左和右的問題、新和舊的問題、上和下的問題,但這些對立在 80 年代卻處在奇怪的和諧中。革命的中國、毛澤東時代的中國和革命后的中國新舊交替,它們在這個十年當中是處在一個交集,或者說一個窗口。社會也好,中國也好,文化也好,這些都有極強的包容性。這個包容性是不是十年后必然會破滅?這種和諧必然被內部的矛盾沖垮,必然帶來新的形態?這些都是需要帶歷史眼光好好重新考慮的。但在當時,這些矛盾客觀上是被包容在一個總體性空間里。

在今天,你可以說這種總體是一種幻覺,可能當時的知識分子是很幼稚的,但在當時,他們以為中國同時是既走在社會主義路上,又走在資本主義路上,同時是革命的又是后革命的,同時是個人的又是集體的。也可以說,在 80 年代還能用“不爭論”的口號解決或回避的問題,自 90 年代以來已經越來越尖銳地擺在人們的面前,但此時的“我們”已經在具體的經濟、思想和意識形態上分化為不同的、往往難于對話的立場、觀點和社會群體了。

在今天,得出反面的諷刺性的看法并不難,難的是如何對 80 年代作一正面的理解。80 年代作為一個歷史階段能不能提供這樣一種可能,雖然是幼稚的,但在當時,它讓我們想這樣一個問題,就是在當代中國的形形色色的矛盾中能不能找到自己的方式,立足自己的傳統和文化,立足于自己的客觀現實,在現實和夢想之間,找到一種總體性,并為這種總體性命名?在今天,再來考慮這個問題,其難度要比 80 年代大得多,因為社會的每一個細胞都分裂了好多次,都比較定型了,社會利益集團也已經形成了。我們都說社會存在決定社會意識,不同的社會的立場,都已經形成堅固的話語的、利益的、組織的防護機制,所以可能很難找到 80 年代的那種一談改革、一談開放、一談探索、一談創新,大家就熱血沸騰的狀態。知識界為什么要“懷”80年代的“舊”,是因為當時,不管你是學人文的、社科的,還是理工的,不管你在電影界、學術界,甚至你是軍人、工程師,坐在一起都能談,所以改革共識在當時是一個活生生的東西。

當時我還是本科階段,后來畢業,剛開始在新華社工作,后在中央音樂學院,是一個普通的年輕教師,二十二三歲,當時就參與了很多這樣的討論,所有的門都是敞開的。在今天,新左派和自由派兩邊打得不可開交的那些人,當年許多都是同窗好友,一個宿舍的,關了燈什么都可以聊。大學是這樣,社會也是這樣。文化熱之所以“熱”是因為全社會關注,專家學者沒有現在這樣的權威和造作,大學和社科院里談論的話題中學生也在談論,普通干部也在談論。在今天,這樣的理想狀態是不太可能了。至少隨著知識的膨脹、信息的爆炸、專業化程度的提高,知識界早已萎縮為“學院界”,這個新學院出于各狹窄專業領域自身的游戲規則所使用的“行話”或“黑話”,其他學科的人既看不懂也不關心,就更別提學院界之外的人了。如今大家都這么忙,壓力都那么大——就業的壓力、掙錢的壓力、出國的壓力,好像誰也沒有多少閑工夫去關注這些問題了。

徐勇:就“重返 80 年代”這個角度,您認為 80 年代有哪些可能,在今天看來仍然還很有意義?

張旭東:80 年代在今天想來是好的現象,從社會學意義上無非是這幾點。第一,國家的體制為全民共識提供了制度性空間。我們所有的人都在國家的蔭庇下,大學生是國家的干部,所有人都在國家的框架內想問題,社會的事是國家的事,國家的事也是社會的事,自己的事,家庭的事,都是國家的事;相反,國家的事也是個人的事。呼吸與共,命運和共同體都是同一的東西,所有欲望的指向和想象,都被國家涵蓋在內,國家的任何一種新的方向,都給全民帶給一種激動,帶來一種想象、幻想或者滿足,或者一種興奮。

第二,當時的社會分化還相對較小。城市和農村的分化,這是毛澤東時代就沒有解決的問題。但是在城鎮,在受過教育的國家職工,在國家體制內,差距相對還比較小。而現在的分化,即使在一個單位里,具體到每一個小單位,社會分化都以經濟的邏輯把人分成不同的等級;那時沒有,那時大家都是窮光蛋,所有的資本都是在國家的空間內,通過國家提供的渠道,就業機會、教育機會和工作機會來獲得。并且,在這個渠道內,所有人的貢獻,同時都是給國家作貢獻,哪怕是在明確的自由化的方向上,也是如此。比如說電影界,第五代要改革中國電影,要探索現代派的世界電影語言,但是他們拍的電影還是西安電影制片廠的、廣西電影制片廠的、北京青年電影制片廠的,還是中國電影,是用國家的資源拍出來的。一旦拍出來,就要通過國家的制度,通過國家的電影院發行,國家的刊物來評論。所以,今天的懷舊,哪怕把 80 年代想象成一個理想的時代,實際上卻可能包含某種矛盾心理或政治無意識。即,隨著社會越來越發展,當個人從國家框內擺脫出來,這個時候實際上這個社會又帶有一種緊張的焦慮,擔心這樣一種分化、分裂、沖突和矛盾,會不會帶來價值上的、文化上的、觀念上的四分五裂,因此對 60—80 年代的國家的那種整體性有一種懷舊。那時的國家,是整個社會進步、發展和改革的引領者。國家同時擔負著市場,不要忘了那時的市場世界、商品世界,是國家創造出來的,是國家提供條件的商品的世界;說得好聽點,今天中國人有錢,其實是國家允許你有錢。所以我想,80 年代的復雜性,跟國家經歷的階段性的變化有關。

另一個層面是 80 年代和自由解放的聯系。80 年代的自由解放,在當時是順著毛澤東時代的中國脈絡下來的,代表新的階段。在今天看來,如果把 80 年代和今天之間畫一條線,把這兩點連起來,其指向與 1949 年的指向是不協調的。1949 年代表的解放,和 1979 年代表的解放,到底是同一個解放,還是兩個不同的解放?這個問題是要問一問的,知識界要問一問,學術界要想一想。80 年代所代表的解放,個人的解放、個人的財富、法制意義的權利、公民社會意義上的權力、自由財產權、言論自由權、人權等,和中國革命代表的獨立、自由、平等、公正等社會主義價值觀之間是什么關系?在今天,這些問題已變得很明顯。但它們在 80 年代這個奇怪的歷史階段里面,好像被調和了。80 年代,總的來說,一方面是一切都還不明確,在體制上模糊的曖昧的,包含多種可能性的時代;但另一方面在整體指向上又是明確的:改革,中國人不能再窮了。這個現代化的共識,是全民都認同的。我想,這么一個復雜性和復雜態度,并不是個人意義的對 80 年代的態度有多么復雜,而是 80 年代本身的曖昧性、含混性、歧義性,這多重意義在今天被人們看得越來越清楚了。

徐勇:我想這或許與您的參照系和取向的不同有關吧。“重返 80 年代”,在我看來,其實有兩個參照系:一個是 90 年代,一個是 21 世紀,這兩個參照系的不同應該說某種程度上決定了“重返 80 年代”的不同取向。按照您所說的,當今天的全球化和市場完成了 80 年代知識分子想完成而沒有完成的東西時,卻發現事實似乎并非如此,此時,“重返 80 年代”,就應該有對其得失成敗的重新檢視的味道在里面了。在這里,您既對 80 年代有所保留,同時又對 90 年代有微詞;您看到了 80 年代和 90 年代之間的內在的關聯處,即時間和歷史的錯位,以及奇怪的重疊;同時也看到它們內在的缺陷和不足。這種對 80 年代和 90 年代的超越是否與您站在 21 世紀的十字路口回望 20 世紀有關?

張旭東:我對 80 年代是有保留的。你看得很準確。我對 80 年代的批評,是基于對 90 年代的把握,是把它作為 90 年代乃至今天中國現狀的“前史”,即一定程度上的社會根源和思想根源來看。在 90 年代里我批評的很多東西,我覺得在 80 年代還是隱含的,但在 90 年代卻被明顯化了、被零碎化了。那么為什么 80 年代包含的其他許多可能性沒有在 90 年代被明顯化反而被弱化了,被壓抑了呢?為什么 80 年所包含的豐富的矛盾的不明確的東西,在 90 年代,比如經濟方向上明確了,在整體方向卻越來越不明確了呢?我想這都跟 80 年代本身的思想內涵和價值內涵有關,并且可以通過 80 年代追問到更早的階段。進入 90 年代,整個社會那種天真、樂觀、熱情、積極的參與氣質,那種“天下興亡匹夫有責”的精神,那種“讀書無禁區”、敢想敢做敢說的自主和進取性被一種自信的缺乏和犬儒主義所取代,因為個人同國家之間的隱秘的“契約”本身失去了政治意義,變成了一種單純的行政治理和經濟獎懲的關系。

中國在經濟領域走上同全球資本和國際市場接軌的不歸路,但同經濟領域內煥發出的巨大活力相比,80 年代那個知識界、青年學生以主人公姿態、被國家邀請或自發地公開討論有關民族國家命運的大問題的傳統基本上中斷了。

但與這種停滯萎縮狀態相伴的,卻是當代中國在經濟領域和私人生活領域里的“與時俱進”。新的利益及利益集團、新的生活方式、新的價值觀念每天都在通過新的生產方式、消費方式和交往方式被生產出來;新的社會存在必然有新的社會意識。一個客觀存在的東西必然反映在社會意識里,而在“社會存在”方面,天天都在產生新的、完全無視國家合法性話語的社會意識,這一層又是完全管不住的。這種矛盾從 90 年代初到現在積累了二十多年。90 年代以后中國采取了一些靈活的努力,通過在經濟領域推動改革、釋放中國社會的活力來重新獲得國際社會的承認,在經濟和外交方面應對了以美國為代表的西方話語霸權的壓力;但在文化、思想、價值觀念等領域,卻缺乏可以相提并論的創造性舉措。過去二十年來的國際和國內環境的確教育了全民,包括知識分子,穩定其實是新的全民共識,但穩定不僅需要經濟增長和生活水平的提高,同樣也要與制度、思想、價值、意義、認同等方面的創造性開拓和建設。

80 年代開局很好但收束不好,一開始氣象萬千,令人振奮,但句號沒有畫好,遺留下了很多問題。80 年代的遺產在今天,該怎么總結?具體談到今天的大學,自 90 年代后期以來出現的大學擴張,到目前為止難道只是在制造更多的學位、收獲那些為評職稱、拿項目經費、應付上級檢查炮制出來的垃圾論文嗎?但如果今天的中國還有一個知識界的話,它肯定還處在一種渙散軟弱的狀態,還沒有形成有生機勃勃的思想生活,這同大學體制的膨脹相比,也是一種不平衡。90 年代以來,學術界、思想界和文化界越來越面臨兩種壓力:一種是市場的壓力。讀書人這么窮,市場的誘惑那么大,很多人下海了,跳槽了,或者說文科系的好學生越來越少了。在 80 年代,我們上學的時候,念北大中文系的天經地義是最好的學生,而今天,考分最高的都到經管啊什么實用類的院系去了,一直到 90 年代末,中文系的很多學生都是別的系沒考上調配過來的。這是一直到現在都面臨的經濟上的壓力、市場的壓力,即使是北大的老師也是這樣。另一是所謂的專業化的壓力。這是學院內部,但同樣相對于學術的生產、思想的生產、觀念的生產,它也是一種外在的壓力,是外力。比如說大學排名、教師的職稱、博士導師制度、核心刊物、國家的學術資源的分配、海外大學的交流和接軌學術地位是通過評估機制,通過量化的管理,通過制度的設置來衡量的,很多系改成院,系主任變成院長,造成了很大量的學術的空洞化、泡沫化。就是為了搭一個空架子,就是方便向國家要錢,排名上升了,或者做得像模像樣了,好像和西方制度差不多了。這是叫體制性的專業化壓力,穿靴戴帽,都很專業,但學術質量究竟怎么樣,究竟是不是關系到知識,甚至是不是有助于真正的學術思想的發展,這也是很大的問題。

自 90 年代以來的二十年,一直都是處在這兩個壓力之下,主要的精力還是在應對這兩個壓力。而 80 年代大家都沒有錢,反而一身輕,想的都是很單純的思想的、文化的問題;在這個意義上,在今天怎么恢復發揚 80 年代的這種傳統,為了思想為了學術,為了單純的思想的交流,大家一起做事情,而不是說為了職稱為了權力,為了體制意義上的地位來做,這也是我們需要想想的。80 年代過來的人,只要還沒離開學術界,在大小不同的領域,都是在本領域里是有頭有臉的人。80 年代的那幫理想主義的年輕人,到今天是安于做學術技術官僚,還是能夠在新的更高的更大的平臺上動用更多的資源,來推動以類似 80 年代的思想交流、思想生活,這也是值得提出的問題。

張旭東:80 年代作為新舊交替的轉折點、平衡點或總體性的歷史機遇,跟我后來這兩年談的“兩個六十年”的問題有什么關聯,這是個很好的問題。大家知道,從 1919 年到 2009 年這九十年,我是把它分成兩個六十年,從 1919 年到 1979 年是第一個六十年,從 1949 年到 2009 年是第二個六十年,這兩個六十年加起來一百二十年,可是 1919 年到 2009 年只有九十年,所以這里的重疊是當中的三十年,從 1949 年到 1979 年我是把它作為兩個六十年的交集匯合點。也就是說,照今天的考慮,整個 20 世紀中國歷史的承前啟后繼往開來的基礎和總體,通過這種敘述結構,我把它定在毛澤東的中國,即 1949 年到 1979 年,而不是民國時代,不是改革開放不是“新時期”。簡單地講,如果把 80 年代作為承前啟后,基本是處理后六十年的事情,正好 80 年代是處在新舊交替的位置;而如果把眼界放大點,考慮整個 20 世紀中國的問題,“兩個六十年”的提法更合適。

毛澤東時代的中國是集前六十年甚至再往前推到 1919 年前,甚至辛亥革命,甚至戊戌變法,甚至甲午戰爭,甚至到鴉片戰爭,毛澤東時代的中國是集近代中國自強、獨立、進步、革命之大成。這個最好的總結是人民英雄紀念碑的說法。新中國的成立是有這樣的自我意識的,我們代表的是整個近代中國的歷代仁人志士的奮斗。新民主主義論也好,社會主義論也好,是把民族革命和社會革命熔于一爐,通過新中國,通過大眾文明,通過建國,社會主義國家解決了所有這些問題。到了毛澤東時代的終結點,實際上已經為毛澤東之后的中國打下了很好的基礎。中國是在毛澤東時代第一個退出冷戰格局,提出現代化的方針的。工業的基礎、農業的基礎、科技的基礎、國防的基礎,都是在毛澤東時代打下的;無論是改革,還是開放,實際上已經在毛澤東時代的后期,就是說轉向已經基本做好了。鄧小平上臺后,只是在觀念上、組織上,在說思想解放的意義上一下子擺脫了原有的框架,這功勞是很大的,是不言而喻的,但是從物質基礎和體制基礎意義上,毛澤東的時代其實已經打下了基礎,這是今天越來越多的公正的人士都應該看到的。

今天中國的一切,不能離開毛澤東時代工業化的基本格局。80 年代作為后毛澤東時代的第一個十年,實際上是把毛澤東時代所孕育的巨大社會能量,潛能和包括被壓抑的能量一下子釋放出來。上山下鄉,“文革”,一代人的十年被浪費掉,包括我父母這代人,他們剛好大學畢業,正是要做事的時候,不久就有“文革”,你能想想,大學畢業后十七年,一分工資都沒漲過,這是我父母的命運。專業全被耽誤掉,這是很慘痛的;但是這批人為什么在 80 年代這么強,思想領域為什么這么活躍?恰恰是因為前面十年二十年,被壓抑的社會能量一下子爆發出來。80 年代有意思的地方是,幾代人,差了十幾歲二十歲的人,同時出來。我當時是二十歲左右,但是坐在一個房間聊天的有已經三十多歲四十多歲,甚至五十多歲甚至有六十多歲的人,面臨著同樣的興奮感,在說同一件事情,沒有等級觀念。后來成為或自封為權威或“泰斗”的人,當時都剛剛回到學校,有的還只是研究生,所以也沒有人擺譜擺架子。在一個密集的時空里大家同時出來,形成一場爭論、一個話題,如果往細里劃分,是好幾代人在說同一個東西,所以是多重歷史經驗的匯聚和濃縮。

從具體的小例子你可以看到,80 年代的可能性,以倒敘的方式去想,80年代指向未來的可能性,恰恰來自過去,來自 80 年代的史前史。我一直強調這點,我第一本書寫的是“改革時代的中國現代主義”,雖然處理的是新時期的審美、形式和創新問題,但是反復強調的核心思想,是毛澤東時代的巨大的社會能量,是想象和自我,包括個人的尊嚴、個人積累的文化上和財富上的可能性,和世界性的參照系的結合,這么猛烈的突然的結合在一起產生的結果。80 年代的現代主義,一言以蔽之,形式上是現代派的,是西方的現代的,內容上仍是毛澤東時代的中國的,哪怕他們中有的人反毛澤東,他們的方式都是毛澤東時代的,他們的社會內容、道德資源和意志能量是毛澤東時代奠定的。他們可以是猛烈地批判“文革”,但其批判的方式,他們吸收西方現代派創新的方式,仍是毛澤東時代的中國人的方式。這和我國港臺、東亞以及其他非西方世界的西方現代派審美資源的吸收方式,是非常不一樣的。個人的記憶不一樣,想象的空間不一樣,體制的空間也不一樣。所以,把 80 年代放在兩個六十年的提法里面看,80 年代恰好是說明了,兩個六十的交集是中間的三十年。這三十年的能量,從前一個軌道轉到后一個軌道的轉軌期是 80 年代,所以 80 年代包含了這么巨大的能量。

(本文摘自《幻想的秩序》,原刊于《文藝爭鳴》2012 年第 1 期,采訪者徐勇)

原標題:《回望 80 年代,從“向前看”到“向錢看”丨單讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司